Актуальность эндометриоза связана с широким распространением заболевания среди женщин репродуктивного возраста и вызванным им бесплодием, а также формированием стойкого болевого синдрома, негативно влияющего на качество жизни женщины [1–3]. Проблема лечения пациенток с эндометриозом в современной гинекологии остается актуальной вследствие высокой распространенности данной патологии, а также ее отрицательного влияния на репродуктивную систему и общее состояние здоровья женщины [4–6].

Ранее сообщалось о связи между эндометриозом и аденомиозом. В исследовании французских специалистов было установлено, что у женщин в возрасте 18–42 лет, перенесших операцию по поводу доброкачественных гинекологических новообразований, очаговый аденомиоз чаще наблюдался у женщин с эндометриозом и был достоверно связан с фенотипом глубокого инфильтративного эндометриоза. В то же время диффузный аденомиоз достоверно чаще носил изолированный характер [7].

Данные, полученные G. Leyendecker et al., свидетельствуют о высокой частоте ассоциации аденомиоза с эндометриозом и наоборот [8]. К тому же, наружный генитальный эндометриоз, глубокий инфильтративный эндометриоз и аденомиоз имеют общие патофизиологические механизмы и могут быть интегрированы в новую нозологическую концепцию «повреждения и репарации тканей» и в этом контексте могут просто представлять крайность в основном физиологическом механизме, связанным с эстрогенами, который патологически преувеличен в чрезвычайно чувствительных к эстрогенам репродуктивных органах [9]. Эта концепция этиологии и патофизиологии аденомиоза и эндометриоза заключается в том, что процесс хронической пролиферации и воспаления индуцируется на уровне хронической аутотравматизации матки [8].

S. Alborzi et al. обнаружили, что диффузный тип аденомиоза чаще встречается при отсутствии эндометриоза прямой кишки и ректовагинальной перегородки. Помимо сомнительной различной природы эндометриоидного поражения прямой кишки и ретровагинальной перегородки, нет убедительных доказательств связи между подтипами аденомиоза и эндометриоидными поражениями [10].

Несмотря на то, что в некоторых исследованиях 2000-х гг. была выявлена высокая частота аденомиоза матки у женщин с подтвержденным наружным генитальным эндометриозом (НГЭ), точных данных о его истинной распространенности или степени коморбидности между двумя этими заболеваниями не существует [11].

S.W. Guo предложил новую гипотезу, получившую название «нарушение межфазной связи эндометрия и миометрия», для объяснения аденомиоза, возникающего в результате ятрогенной травмы эндометрия и миометрия. Эта гипотеза включает и эпителиальный мезенхимальный переход, рекрутирование стволовых клеток костного мозга, а также повышенную выживаемость и диссеминацию эндометриальных клеток, рассеянных и смещенных вследствие ятрогенных процедур. Следовательно, с патогенетической точки зрения аденомиоз – это не просто эндометриоз матки и эндометриоз, как таковой. Поэтому для достижения наилучших результатов могут потребоваться интервенционные процедуры, несколько отличающиеся от тех, которые применяются при НГЭ [12].

L. Marcellin et al. попытались оценить связь между глубоким инфильтративным эндометриозом мочевого пузыря и очаговым аденомиозом передней стенки матки, диагностированным с помощью предоперационной магнитно-резонансной томографии. Аденомиоз передней стенки матки наблюдался только у половины женщин с эндометриозом мочевого пузыря (48,7%) и, по-видимому, ассоциируется с более низкой частотой аденомиозного поражения задней стенки матки [13].

В опубликованной литературе часто сообщается о сосуществовании эндометриоза и врожденных аномалий матки. Эндометриоз и врожденные пороки развития матки часто сочетаются у женщин с бесплодием, потому что оба эти патологические состояния могут ухудшать фертильность [14, 15]. S. Wang et al. наблюдали 67 случаев эндометриоза, сочетавшегося с аномалиями матки у пациенток, проходивших оперативное лечение в клинике пекинского медицинского колледжа в период за десятилетний период времени [16].

Систематический обзор литературы, проведенный D. Freytag et al., показал, что эндометриоз может быть связан с обструктивными и необструктивными пороками развития, особенно теми, которые связаны с наличием перегородки матки [15]. Кроме того, имеются данные, что при обструктивных пороках развития матки значительно чаще отмечается эндометриоз, чем при необструктивных. Корреляция между эндометриозом и пороками развития матки может быть обусловлена усилением ретроградных менструаций, что объясняет более высокое совпадение обструктивных пороков развития и эндометриоза [14]. J. Hur et al. описали случай сочетанной патологии у юной 15-летней пациентки, проявляющийся полным удвоением матки и тяжелым НГЭ с плотными спайками, вероятно возникшими вследствие обильной менструальной регургитации [17].

По данным R. LaMonica, частота удвоения матки в популяции женщин с бесплодием и/или тазовыми болями колебалась в пределах от 27 до 37%, будучи значительно выше у женщин с эндометриозом и, тем более, с IV стадией заболевания. Эти данные свидетельствуют о том, что наличие перегородки матки может предрасполагать к более запущенному заболеванию, в частности эндометриоза [18].

В реальной практике возникают ситуации, когда у одной пациентки отмечается сразу несколько заболеваний, ассоциированных с бесплодием, что ставит перед оперирующим врачом сложные задачи, требующие неординарного и индивидуального подхода. В качестве примера в данной статье мы приводим клиническое наблюдение из собственной практики.

Клиническое наблюдение

Пациентка К., 38 лет, обратилась в консультативную поликлинику Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства (КККЦОМД) с жалобами на отсутствие беременности в течении 10 лет, болезненные менструации и постоянные боли внизу живота, купируемые постоянным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов.

Из анамнеза было выяснено, что у пациентки имеется врожденная аномалия: двурогая матка с двумя шейками матки, полная сагитальная перегородка влагалища, аплазия нижних 2/3 левого гемивлагалища, аплазия левой почки. За последнее время женщина перенесла несколько оперативных вмешательств: в 2007 г. – лапароскопия, коагуляция очагов НГЭ, адгезиолизис; в 2010 г. – лапаротомическая энуклеация кист обоих яичников (гистологически – фолликулярные кисты с отложением гемосидерина); в 2012 г. – экстренная лапаротомичекая энуклеация эндометриоидной кисты правого яичника (по поводу разрыва кисты); в 2017 г. – лапароскопия, энуклеация эндометриоидной кисты правого яичника, адгеолизис; в сентябре 2019 г. в одной из центральных российских клиник – лапароскопическая резекция эндометриоидной кисты правого яичника, иссечение узлов аденомиоза, гистероскопическая полипэктомия. После последней операции пациентка получила 6 инъекций диферелина. В марте 2020 г. попытка экстракорпорального оплодотворения оказалась не эффективной.

В наш консультативный центр поликлиники КККЦОМД пациентка обратилась с вышеизложенными жалобами. В результате проведенных инструментальных исследований (ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)) было установлено наличие двух увеличенных в размерах маток, диффузного аденомиоза обеих маток и эндометриоидного инфильтрата в позадиматочном пространстве размерами 40×36 мм (рис. 1). Уровень антимюллерова гормона составил 0,84 нг/мл.

С учетом жалоб пациентки, отсутствия эффекта от предыдущих операций, наличия длительного бесплодия в анамнезе, а также данных УЗИ и МРТ, было принято решение о проведении плановой многоэтапной операции в условиях гинекологического отделения КККЦОМД.

В результате проведенной гистероскопии было установлено, что обе гемиполости имели веретенообразную форму, содержали по единственному устью, стенки обеих полостей матки неровные в виде продольных и поперечных хребтов, визуализировались эндометриоидные гетеротопии, в виде синюшных «глазков». В обеих полостях обнаружены полипообразные овальные образования с ровными контурами, бледно-розового цвета, на узком основании, размерами от 3 до 7 мм на 0,4 см. В процессе гистероскопии была произведена полипэктомия.

Вторым этапом оперативного лечения было проведение последующей лапароскопической операции, в ходе которой было установлено наличие в малом тазу выраженного спаечного процесса (петля толстого кишечника подпаяна к задней стенке левой матки и левым придаткам). Произведено рассечение спаек, мобилизация петли кишечника.

Обнаружено два тела матки, интимно прилегающие друг к другу медиальными поверхностями от дна до крестцово-маточных связок. Левый рог матки был увеличен до 8 недель, а правый рог матки – до 9–10 недель беременности, преимущественно за счет утолщения задней стенки. Серозный покров матки мраморного цвета. Пузырно-маточная складка подпаяна к передним стенкам тела матки с обеих сторон, деформирована эндометриоидным инфильтратом размерами 50×40 мм, интимно прилегающим к задней стенке мочевого пузыря и распространяющимся на обе круглые связки. В позадиматочном пространстве определялся эндометриоидный инфильтрат размерами 40×40 мм, фиксирующий хрящевидными сращениями утолщенные и инфильтрированные крестцово-маточные связки, а также заднюю стенку шейки матки. Крестцово-маточные связки утолщены, инфильтрированы. После выделения левых придатков из спаечного конгломерата было установлено наличие сактосальпинкса, по поводу чего выполнена тубэктомия. После выделения из спаек правой маточной трубы также был диагностирован сактосальпинкс, что также потребовало проведения тубэктомии. Визуальных изменений обоих яичников не отмечалось. Прослежен ход правого мочеточника, без патологических изменений, слева мочеточник отсутствовал (агенезия левой почки).

Произведено иссечение ретроцервикального эндометриоидного инфильтрата вместе с вовлеченной в патологический процесс частью задней поверхности шейки матки и инфильтрированными участками крестцово-маточных связок в пределах неизмененных тканей. Эндометриоидный инфильтрат пузырно-маточной складки иссечен вместе с инфильтрированной частью круглых связок с обеих сторон без нарушения целостности стенки мочевого пузыря. Кровопотеря составила 50 мл, продолжительность операции – 85 минут.

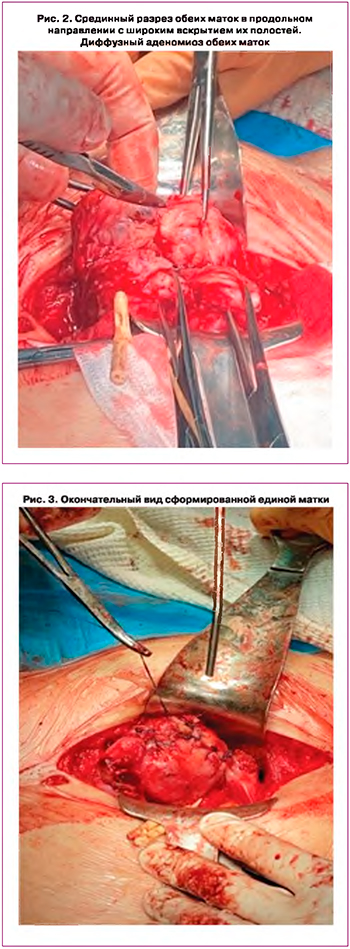

После выполнения второго лапароскопического этапа оперативного вмешательства осуществлен переход к следующему лапаротомическому этапу. С учетом неординарности случая и наличия у пациентки тяжелого диффузного аденомиоза III cтепени сразу обеих маток было принято решение выполнить комбинированную операцию: сначала аденомиомэктомию по методике Х. Осада [19], а затем метропластику по методике Штрассмана в собственной модификации. С целью минимизации кровопотери при проведении аденомиомэктомии по методике Х. Осада был произведен временный гемостаз путем наложения турникета на уровне восходящих ветвей маточных артерий. Поочередно произведен срединный разрез обеих маток в продольном направлении на всем протяжении до области наружного зева цервикального канала с широким вскрытием их полостей на всем протяжении (рис. 2). Стенки правой матки на разрезе были полностью представлены характерной плотной аденомиозной тканью, стенки левой матки – на 2/3 аденомиозной, а на 1/3 – мышечной тканью. При этом полость правой матки была обычных размеров, левой матки – гипоплазирована. Произведена аденомиомэктомия основного массива патологически измененных тканей в обеих матках по методике Х. Осада. Толщина оставленного слоя со стороны серозного слоя матки и эндометрия составляла 8 мм.

Далее была выполнена модифицированная операция по Штрассману. Перегородка в нижней третьи обеих маток была иссечена ножницами под контролем двух расширителей Гегара, введеных в цервикальные каналы. Затем мы сформировали единую полость матки с последующим ее ушиванием отдельными викриловыми швами. Следующим этапом операции явилось закрытие сформированной культи, но не с помощью классической трехлепестковой метропластики, предусмотренной методикой Х. Осада, а путем двухлепестковой метропластики с учетом специфических анатомических особенностей данной пациентки (сначала закрытие правой стенки матки правым лоскутом, затем закрытие левой стенки и дна матки левым лоскутом (рис. 3).

С целью профилактики спаечного процесса на передней и задней поверхности матки было установлено два сетчатых противоспаечных барьера. Кровопотеря на данном этапе составила 300 мл, продолжительность операции – 96 минут. Таким образом, общая кровопотеря составила 350 мл, продолжительность операции – 181 минута.

В процессе динамического наблюдения за пациенткой в течение 15 месяцев после операции отмечена нормализация менструального цикла, отсутствие каких-либо жалоб, в том числе на тазовые боли. Данные УЗИ через 12 месяцев после операции: матка правильной формы, расположена в положении anteflexio, размеры матки – длина 48 мм, толщина 34 мм, ширина 54 мм, объем матки 43,2 (параметры в пределах нормативных значений), полость матки не расширена, не деформирована, эндометрий однородный – 4 мм, правый яичник 21×15×24 мм, левый яичник 21×18×25 мм, в яичниках единичные фолликулы.

В настоящее время пациентка проходит обследование и подготовку к беременности при помощи методов вспомогательных репродуктивных технологий.

Обсуждение

Такие гинекологические заболевания, как НГЭ, диффузный аденомиоз, врожденные аномалии развития матки самым непосредственным образом связаны с нарушением репродуктивной функции и высокой частотой женского бесплодия [20–22]. В тех же случаях, когда у одной пациентки отмечается сразу несколько таких заболеваний, не только частота бесплодия кратно возрастает, но и проблема успешного восстановления репродуктивной функции становится трудно разрешимой.

Современная концепция лечения НГЭ, особенно при инфильтративных формах, основывается на необходимости хирургического этапа и поддерживается большинством специалистов, занимающихся данной проблемой, хотя первоочередность хирургического вмешательства и его объемы не являются бесспорными фактами [23]. Большинство хирургов солидарны в том, что при выборе объема оперативного вмешательства при распространенных формах эндометриоза следует, по возможности, придерживаться принципов реконструктивно-пластической органосохраняющей хирургии и прибегать к радикальным операциям только в тех случаях, когда исчерпаны все другие возможности.

В настоящее время разработаны и широко внедряются, в том числе и в нашей стране [24, 25], органосберегающие операции у пациенток с диффузной формой аденомиоза, целью которых является сохранение и/или восстановление репродуктивной функции [19, 26, 27].

Представлено клиническое наблюдение хирургического лечения пациентки с тяжелой сочетанной гинекологической патологией: диффузным аденомиозом III степени, распространенным инфильтративным эндометриозом пузырно-маточной складки с вовлечением круглых связок, ретроцервикальным эндометриозом с вовлечением крестцово-маточных связок, полной формой удвоения матки и, как следствие, смешанным первичным бесплодием. Неординарность ситуации потребовала проведения операции, состоящей из нескольких этапов: в ходе лапароскопического этапа было произведено удаление очагов эндометриоза, адгезиолизис, а также двухсторонняя тубэктомия (по поводу сактосальпинксов); в ходе лапаротомического этапа по поводу тяжелого диффузного аденомиоза была выполнена резекционная аденомиомэктомия по методике Х. Осада в каждой из маток, последующая метропластика и создание единой матки по методике Штрассмана.

Стоит отметить, что операция Х. Осада в классическом варианте у пациенток с диффузной формой аденомиоза не предусматривает наличия удвоения матки, так же, как операция Штрассмана не предусматривает наличия диффузного аденомиоза. Поэтому в представленном клиническом случае выполненная операция являлась не просто комбинацией двух вышеприведенных методик, но и потребовала определенной модификации с учетом индивидуальных особенностей пациентки и наличия сложной комбинированной патологии.

Заключение

Тяжелая сочетанная гинекологическая патология потребовала проведения хирургического лечения, состоящего из нескольких этапов. Выполненная операция являлась не просто комбинацией двух методик, но и потребовала определенной модификации с учетом индивидуальных особенностей пациентки и наличия сложной комбинированной патологии. В результате проведенного хирургического лечения была восстановлена нормальная анатомия внутренних половых органов, что оставляет пациентке шансы для реализации своей репродуктивной функции.