Эндометриоз – патологический процесс, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию [1, 2]. В структуре гинекологической заболеваемости эндометриоз занимает третье место, уступая лишь воспалительным заболеваниям гениталий и миоме матки. Развитие эндометриоза приводит к структурным и функциональным изменениям, ухудшает качество жизни пациенток, ассоциировано с бесплодием и ранними репродуктивными потерями [3]. Поиск надежных, доступных, неинвазивных методов ранней диагностики эндометриоза является актуальной проблемой медицинской визуализации. Это связано с увеличением частоты возникновения заболевания у молодых пациенток, а также с отсутствием эффективных методов консервативной терапии [4]. С момента появления первых симптомов до установления диагноза «эндометриоз» в среднем уходит до 7,5 лет [5]. Аденомиоз, или эндометриоз тела матки, представляет собой врастание эндометриальных желез и стромы в толщу мышечной ткани тела и перешейка матки. Выделяют диффузную, очаговую, узловую и кистозную формы аденомиоза [6]. В зависимости от степени распространения патологических изменений выделяют 4 стадии аденомиоза [6]:

- cтадия I – патологический процесс ограничен подслизистой оболочкой тела матки;

- cтадия II – патологический процесс переходит на мышечные слои;

- cтадия III – распространение патологического процесса на всю толщу мышечной оболочки матки до ее серозного покрова;

- cтадия IV – вовлечение в патологический процесс, помимо матки, париетальной брюшины и органов малого таза.

Мультипараметрическое ультразвуковое исследование (УЗИ) является быстрым и широкодоступным методом первичной диагностики заболеваний органов малого таза у женщин. Наиболее значимыми ультразвуковыми признаками аденомиоза являются увеличение размеров и шаровидная форма тела матки, неоднородность ее эхоструктуры. По данным метаанализа Dartmouth K. (2014), чувствительность и специфичность традиционного трансвагинального ультразвукового исследования (ТВУЗИ) в диагностике аденомиоза составляет 57–87% и 60–97% соответственно [7]. Tellum T. et al. (2019) показали, что трехмерное ТВУЗИ обладает лучшими диагностическими возможностями по сравнению с традиционным ТВУЗИ: чувствительность, специфичность, AUC – 74%, 76%, 0,700 для 2D ТВУЗИ и 84%, 84% и 0,830 для 3D ТВУЗИ соответственно [8]. По данным Демидова В.Н. и соавт., чувствительность трансвагинальной эхографии зависит от формы аденомиоза, составляя 21% при очаговой форме и до 80% при узловой форме, а также возрастает по мере увеличения степени аденомиоза, составляя 65,4, 75,0 и 90,0% при I, II и III степени соответственно [9]. Оценка васкуляризации с помощью допплеровских методик играет вспомогательную роль в диагностике аденомиоза. Предпринимаются попытки повышения диагностической точности УЗИ при аденомиозе за счет разработки математических алгоритмов оценки результатов ТВУЗИ [10]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) используется как метод уточняющей диагностики и не рекомендована для рутинной диагностики эндометриоза [6].

Ультразвуковое исследование с применением контрастных препаратов (КУУЗИ) по диагностической точности превосходит методики цветового и энергетического допплеровского картирования в оценке микроваскуляризации органов и систем [11]. Однако роль КУУЗИ в диагностике заболеваний женской репродуктивной системы остается недооцененной, недостаточно изученной и, на наш взгляд, имеет определенные перспективы. Согласно Клиническим рекомендациям EFSUMB по проведению КУУЗИ при внепеченочных локализациях (пересмотр 2017 г.), нет рекомендуемых гинекологических клинических показаний для использования КУУЗИ, за исключением того, что отсутствие какого-либо усиления в образованиях яичников соответствует доброкачественным поражениям [12]. В настоящее время большинство имеющихся работ, изучающих применение ТВ-КУУЗИ при аденомиозе, посвящено дифференциальной диагностике аденомиоза и миомы матки и оценке аденомиоза после проведения абляций [13–15]. Единичные работы описывают качественные параметры контрастирования матки при аденомиозе при выполнении КУУЗИ перед проведением абляции, однако их диагностическая точность в диагностике аденомиоза не оценивается [16].

Цель исследования: определить наиболее информативные качественные и количественные диагностические критерии аденомиоза по данным ТВ-КУУЗИ.

Материалы и методы

Исследование выполнено в период 2018–2019 гг. Проведен анализ данных пациентов, находящихся на обследовании и лечении в гинекологическом отделении ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Оценены результаты ТВУЗИ матки с контрастным усилением ультразвуковым контрастным препаратом (УЗКП) «Соновью» («Бракко Свисс СА», Швейцария), выполненного 84 пациенткам в возрасте 19–53 лет (средний возраст 36,6 (7,3) года). Основную группу исследования составили 48 пациенток в возрасте 23–53 лет (средний возраст 37,4 (6,8) года) с диагнозом «аденомиоз», которые были прооперированы в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова». Диагноз аденомиоза подтвержден гистологическим исследованием. Группу сравнения составили 36 пациенток в возрасте 19–48 лет (средний возраст 34,5 (8,6) года), у которых по результатам дополнительного обследования (бимануального, МРТ) патологии миометрия не обнаружено.

КУУЗИ проводили на сканерах Resona-7, DC-8 (Mindrаy, Китай) с использованием линейных мультичастотных датчиков, работающих в диапазоне частот 7,5–15,0 МГц, в специализированном режиме Cоntrast с низким механическим индексом (МИ<0,10). В качестве УЗКП использовался гексафторид серы Sonovue («Соновью», Bracco, Италия), при внутривенном введении в объеме 2,4 мл.

Исследование проводилось в два этапа.

На первом этапе всем пациенткам было проведено мультипараметрическое ТВУЗИ с применением серошкальной, цветокодированной эхографии, компрессионной эластографии. Проводились оценка и интерпретация состояния структуры миометрия по совокупности выявленных эхографических признаков (эхогенность, однородность, выраженность васкуляризации, жесткость (эластичность)).

На втором этапе при соблюдении единых требований асептики для проведения малоинвазивных манипуляций, после получения письменного согласия пациентки, проводилось ТВ-КУУЗИ. Через периферический венозный катетер 20G внутривенно болюсно в кубитальную вену вводили УЗКП в объеме 4,8 мл с последующим введением 5 мл 0,9% раствора NaCl. Одновременно с введением УЗКП начинались хронометраж, запись видеопетли (не менее 120 с), архивирование данных.

Во всех случаях при анализе качественных характеристик контрастного усиления оценивали:

- интенсивность контрастного усиления (интенсивное, неинтенсивное);

- однородность контрастного усиления (однородное, неоднородное)

- скорость контрастного усиления (быстрая, медленная);

- тип контрастного усиления (диффузный, радиальный);

- скорость вымывания УЗКП (быстрая, медленная);

- равномерность вымывания УЗКП (равномерное, неравномерное).

Количественная оценка параметров контрастного усиления проводилась на основании соотношения времени и интенсивности накопления и распределения УЗКП в миометрии. Окно опроса (ROI) устанавливали в зоне интереса в пределах миометрия, функция отслеживания движения позволяла ROI смещаться синхронно с зоной интереса при возможных движениях пациента. Построение кривых «время–интенсивность» и их анализ производились автоматически, полученные значения количественных показателей отображались на экране в виде таблиц.

При анализе количественных показателей КУУЗИ оценивали:

- базовую интенсивность (BI, дБ) – интенсивность отраженного сигнала до введения контрастного препарата;

- время поступления контраста (AT, с) – время наступления контрастного усиления в зоне интереса;

- скорость нарастания контрастного усиления (AS, дБ/с) – скорость нарастания интенсивности отраженного сигнала;

- время до пика интенсивности (TTP, с) – время, когда интенсивность контрастного усиления достигает максимального значения;

- пиковую интенсивность (PI, дБ) – максимальную интенсивность отраженного эхосигнала;

- время полувыведения (DT/2, с) – время снижения контрастного усиления до ½ от максимального в зоне интереса;

- скорость снижения контрастного усиления (DS, дБ/с) – скорость снижения интенсивности отраженного сигнала в единицу времени.

Математическую обработку данных выполняли с помощью программ STATISTICA (Data Analysis Software System, StatSoft, Inc. 2014) версия 12.5, MedCalc Statistical Software версия 18.2.1 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium) в среде WINDOWS.

Результаты и обсуждение

Результаты и обсуждение

Побочных реакций и нарушения самочувствия пациентов в ходе исследования и после него не выявлено.

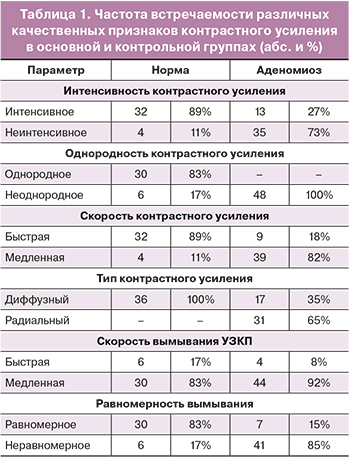

Абсолютные и относительные частоты встречаемости различных качественных признаков контрастного усиления в основной и контрольной группах представлены в таблице 1.

Выявлены отличия между основной и контрольной группами по интенсивности, однородности, скорости, типу контрастного усиления и равномерности вымывания контраста. По скорости вымывания контрастного препарата из зоны интереса отличия не выявлены.

Неизмененный миометрий характеризовался интенсивным, быстрым однородным контрастированием в артериальную фазу с диффузным заполнением контрастом, с медленным равномерным вымыванием контрастного препарата в венозную фазу. При оценке динамики поступления и распределения УЗКП в миометрии при замедленном воспроизведении кинопетли отмечено, что заполнение миометрия контрастом происходит от периферии к центру достаточно однородно (рис. 1). Такой тип контрастирования обусловлен особенностями кровоснабжения матки с образованием артериальной дуги на периферии матки между листками широкой связки и аркуатного сплетения, образованного ветвями маточной артерии, расположенными в миометрии параллельно внешнему контуру матки и многочисленными более мелкими радиальными артериями, отходящими от них перпендикулярно, распространяясь вглубь миометрия, продолжаясь в спиральные артерии внутреннего мышечного слоя.

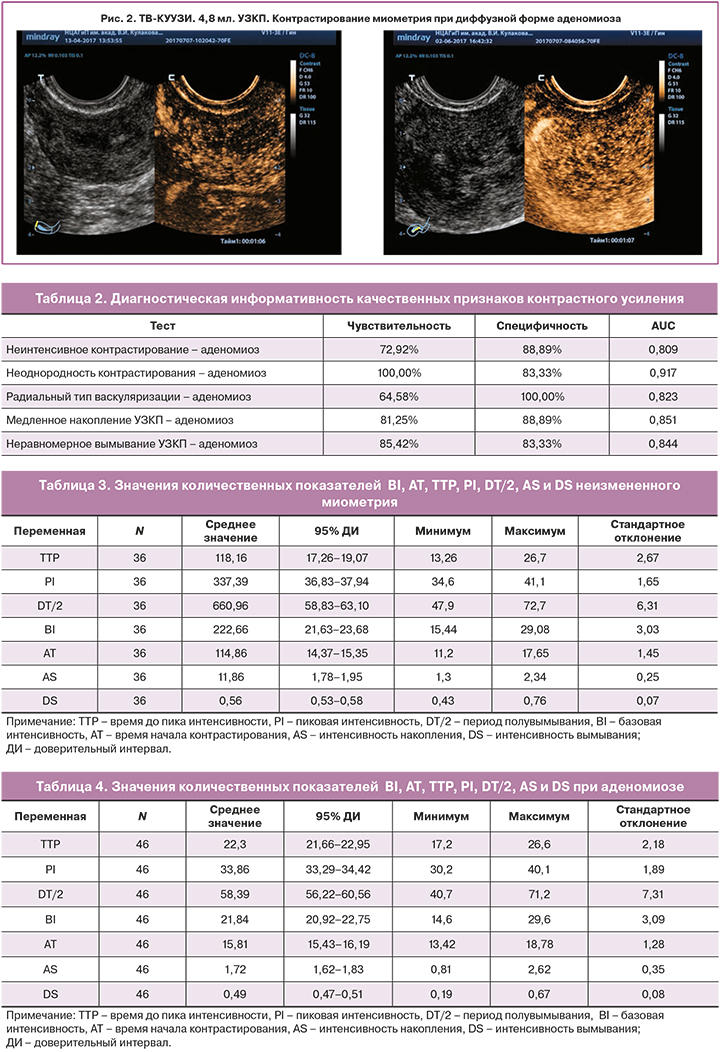

У пациенток с аденомиозом определялось более медленное неоднородное контрастное усиление миометрия (за счет участков пониженного контрастирования и отсутствия контрастирования) в артериальную фазу с радиальным типом заполнения контрастом неоднородных участков, с медленным неравномерным вымыванием контраста в венозную фазу (рис. 2). Контрастирование считалось неоднородным даже в тех случаях, когда эта неоднородность прослеживалась только на протяжении короткого промежутка времени, а затем сменялась однородным контрастированием миометрия.

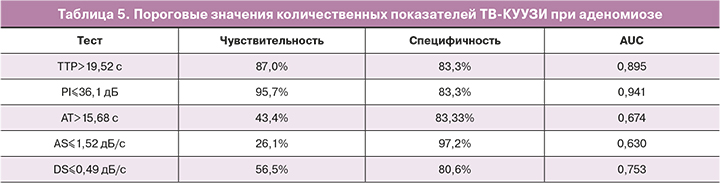

Определена диагностическая информативность каждого качественного признака контрастного усиления. Результаты представлены в таблице 2.

С целью повышения диагностической информативности ТВ-КУУЗИ были оценены количественные параметры кривых «время–интенсивность». Выделены значения количественных показателей, характерные для неизмененного миометрия и аденомиоза. Результаты представлены в таблицах 3 и 4.

Так, аденомиоз характеризовался более длинным временем достижения пика интенсивности (ТТР, с) и меньшей интенсивностью контрастного усиления (PI, дБ), что объективно подтверждает результаты анализа качественных характеристик ТВ-КУУЗИ. Выявлены различия по скорости снижения контрастного усиления (DS, дБ/c) при отсутствии различий по времени полувыведения УЗКП (DT/2, с). Вероятно, это обусловлено большей пиковой интенсивностью контрастного усиления при неизмененном миометрии при одинаковой базовой интенсивности эхосигнала.

В диагностике аденомиоза имели наибольшее значение: время до пика интенсивности (ТТР) и пиковая интенсивность (PI). Меньшее значение имели такие показатели, как время поступления контраста (АТ), скорость нарастания контрастного усиления (AS) и скорость снижения контрастного усиления (DS).

Выявлены пороговые значения количественных показателей ТВ-КУУЗИ при аденомиозе (табл. 5).

В результате проведенного исследования установлено, что в диагностике аденомиоза наилучшими являются те показатели, которые характеризуют накопление УЗКП в патологическом очаге и неизмененном миометрии. Несколько замедленное и менее интенсивное контрастирование, как при диффузной, так и при очаговой форме аденомиоза, связано с изменениями маточного кровотока, сопровождающимися повышением резистентности кровотока по радиальным, аркуатным и спиральным артериям, по сравнению с неизмененным миометрием [17], а также со снижением индекса артериальной перфузии в 1,5–2 раза, по сравнению со здоровыми пациентками [17, 18]. Кроме того, длительная гипоксия миометрия при аденомиозе способствует развитию фиброзной ткани. При этом компактные склерозированные участки в миометрии, в виде мелких гиперэхогенных включений выявляются у 65% пациенток с аденомиозом. Кисты миометрия выявляются у половины пациенток с аденомиозом и являются патогномоничным признаком внутреннего эндометриоза [18]. Кистозные полости, вне зависимости от размера, при КУУЗИ контрастного усиления не имеют и так же, как склерозированные участки, приводят к появлению признака неоднородности контрастирования миометрия. Полученные данные качественного анализа КУУЗИ подтверждаются результатами количественного анализа, демонстрирующего наибольшую диагностическую точность показателей ТТР и PI, последний из которых характеризуется высокими показателями чувствительности при сопоставимой специфичности.

Заключение

Выявленные различия качественных и количественных показателей КУУЗИ позволяют констатировать факт, что существуют опорные точки для построения дифференциального ряда между неизмененным миометрием и аденомиозом. Место КУУЗИ в диагностических алгоритмах обследования пациенток с патологией миометрия в настоящий момент не определено. Для уточнения выявленных различий необходимы дальнейшие исследования.