Дисфункция тазового дна (ДТД) включает в себя симптомы пролапса тазовых органов (ПТО), недержания мочи (НМ) и кала, а также сексуальную дисфункцию [1]. Многофакторность этого заболевания не всегда является самостоятельной причиной обращения пациенток к врачам разных специальностей, что приводит к разноречивым статистическим данным [1]. Так, по сведениям разных авторов, симптомы ДТД встречаются среди 19,7–50,3% женщин в возрасте 20–39 лет и 41–77,2% – у 50–79-летних [2].

Проведя анализ основных источников литературы, посвященных современным представлениям о патогенезе, клинике, диагностике и лечении больных с ДТД, можно сделать вывод о многообразии данной патологии и отсутствии четких алгоритмов лечения [3]. Бесспорен тот факт, что фоном для возникновения серьезных нарушений в будущем являются начальные стадии ДТД, возникающие после родов, несмотря на то что они протекают без выраженной симптоматики и, оставаясь не диагностированными своевременно, снижают в дальнейшем качество жизни женщин [4].

Несмотря на наличие сведений о причинно-следственной связи между родами и возникновением ДТД, представления о них среди женщин репродуктивного возраста ограничены, что требует дальнейшего изучения.

Цель исследования: оценить распространенность симптомов дисфункции тазового дна у женщин репродуктивного возраста и их взаимосвязь с родами.

Материал и методы исследования

Проведено анкетирование 1637 женщин в возрасте 18–45 лет (средний возраст – 30,8±5,7 года; ДИ: 30,5–31,7) с помощью опросника PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory Qestionnaire), а также оценки индекса женской сексуальности (Female sexual function index, FSFI). Опросники заполнялись женщинами самостоятельно после подписания информированного добровольного согласия. Исследование было одобрено Этическим комитетом Кемеровского государственного медицинского университета.

Опросник PFDI-20 содержал три группы вопросов, которые касались симптомов пролапса тазовых органов (Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory – POPDI-6), колоректально-анальных симптомов (Colorectal Anal Distress Inventory – CRAD-8) и симптомов НМ (Urinary Distress Inventory – UDI-6).

Все симптомы оценивались в баллах: 0 – нет (никогда не испытывали), 1 – совсем нет (но испытывали ранее), 2 – редко, 3 – часто, 4 – постоянно (всегда), суммировались и умножались на 25. Общая сумма баллов по данному опроснику – от 0 до 300 [5]. Опросник, оценивающий индекс женской сексуальности FSFI, состоял из пяти вопросов (сокращенный вариант [6]). Они отражали уровень полового влечения или интереса (либидо), полового возбуждения, степень дискомфорта или боли в процессе и/или после полового контакта, увлажнение половых органов (влагалища) и частоту оргазма, которые оценивались в баллах от 0 до 5. Значения суммы ниже порога в 22,15 балла классифицировались как показатель женской сексуальной дисфункции.

Критерии включения в исследование: возраст 18–45 лет, отсутствие беременности, информированное добровольное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: психические заболевания и когнитивные расстройства, инфекционно-воспалительные заболевания нижних мочевых путей и кишечника в фазе обострения, тяжелые травмы в родах (разрыв III и IV степени), тяжелые соматические заболевания.

Наличие родов в анамнезе имело место у 75,9% (1243/1637) (одних – у 43,6%, двух и более – у 32,3%), роды в анамнезе отсутствовали – у 24,1% (393/1637) женщин.

При статистической обработке результатов использовали пакет программ Statistica Version 10. При анализе количественных признаков определяли среднее арифметическое, дисперсию и 95% доверительный интервал (ДИ). Достоверность разницы между двумя средними показателями оценивали с помощью парного t-теста Стьюдента (различия считали статистически значимыми при р≤0,05). При оценке качественных показателей вычислялись фактические и процентные частоты наблюдений (абс., %). Проведено исследование взаимосвязи между парами качественных признаков у рожавших и нерожавших женщин с использованием анализа непарных таблиц сопряженности с вычислением критерия Пирсона (χ²). Значения считали статистически значимыми при величине χ2>3,841, при степени свободы df=1 и вероятности ошибки менее 5% (р≤0,05).

Результаты исследования

Результаты проведенного исследования показали, что почти половина женщин репродуктивного возраста имеет симптомы ДТД: симптомы пролапса тазовых органов (ПТО) зарегистрированы у 46,6%, недержания мочи (НМ) – у 49,7%, недержания кала – у 43,3% женщин. Симптомы ПТО беспокоили большинство женщин лишь иногда – 71,2%, часто – 28,2%, всегда – 3,7%; колоректально-анальные симптомы встречались иногда почти у всех женщин – 97,4% и только у 2,6% – всегда; симптомы НМ беспокоили иногда 64,2% женщин, часто – 29,9% и постоянно – 9,7% женщин. Средняя сумма составила 29,2±5,9 балла.

Наиболее часто по опроснику PFDI-20 (первые три ранговых места) у рожавших женщин встречались такие симптомы, как частое мочеиспускание (>8 раз днем, >1 раза ночью) (44,0%), давление в нижней части живота (35,5%) и необходимость сильного напряжения для опорожнения кишечника (32,8%). Реже других (три последние ранговые места) – необходимость вправления выпячивания во влагалище для опорожнения кишечника (4,9%), потеря кала вне контроля при мягком стуле (3,9%) и потеря кала вне контроля при сформированном стуле (1,5%).

Каждая четвертая пациентка испытывала тяжесть в области малого таза (24,8%). Симптомы неполного опорожнения кишечника при дефекации имелись у 22,6%, отхождение газа из прямой кишки вне контроля – у 20,5 %, послеродовый запор был у 32,9%.

Потеря мочи, связанная с ощущением необходимости срочного мочеиспускания и потеря мочи, связанная с кашлем, чиханием или смехом отмечена у 15,3% женщин, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря – у 23,4% пациенток.

На основании оценки индекса женской сексуальности FSFI было установлено, что частота сексуальных расстройств у женщин репродуктивного возраста составляет 80,7%, при этом сумма баллов у них составила 21 690, средняя сумма баллов у них составила 13,2±1,4. Женщин чаще беспокоило отсутствие или очень низкое половое влечение и интерес (24,7%). Почти у каждой четвертой женщины отсутствовал оргазм (22%). Среди нерожавших женщин эти симптомы присутствовали у 19,3%, при этом на отсутствие или низкое либидо указали – 3,2% и отсутствие оргазма – 4,8% респондентов.

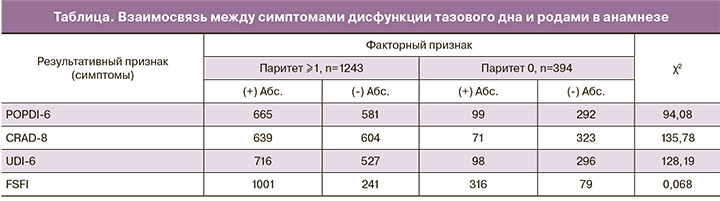

В таблице представлена взаимосвязь симптомов ДТД с родами.

На основании анализа таблицы установлена взаимосвязь между симптомами ДТД, а именно симптомами ПТО, колоректально-анальными симптомами, недержанием мочи и родами в анамнезе. Напротив, взаимосвязи сексуальных расстройств с наличием родов в анамнезе установлено не было. Распространенность симптомов ДТД у женщин репродуктивного возраста, имевших роды в анамнезе, была кратно выше, чем у нерожавших женщин. Так, у рожавших и нерожавших женщин симптомы ПТО встречались в 40,6 и 6,0%, НМ – в 43,6 и 6,0%, НК – в 39,0 и 4,3%, СД – 61,4 и 19,3% соответственно (р<0,001).

Обсуждение результатов

Данные о частоте ПТО и других проявлений ДТД в литературе отличаются крайней противоречивостью. Так, по данным отечественных авторов, частота ПТО в женской популяции составляет 32–64% [7], НМ – 48–72% [8, 9], недержания кала – 0,5–28% [10, 11]. По данным зарубежных авторов, частота пролапса II степени и выше в популяции составляет 2–4% [12], а частота хотя бы одного симптома ПТО встречается не чаще 3,9% у женщин 20–80 лет [13]. Напротив, данные J. Awwad с соавт. свидетельствуют о высокой частоте ПТО – к 49 годам пролапс обнаруживается у 77,2% женщин [2].

Количество женщин старше 20 лет, сообщивших по меньшей мере об одном расстройстве тазового дна, составляет 23%, причем эта доля увеличивается с возрастом (достигая 50% к 80 годам), и паритета (с 13% – у нерожавших до 32% – у женщин, имевших 3 родов) [13]. На основании проведенного нами исследования установлено, что симптомы ДТД (кроме сексуальной дисфункции) встречаются у 46,5% женщин репродуктивного возраста.

Одной из основных причин ДТД считают беременность и роды. Как отмечается, частота развития ПТО у рожавших женщин выше, по сравнению с нерожавшими. В связи с этим риск акушерского травматизма в патогенезе развития ПТО у нерожавших женщин возрастает [14].

В настоящем исследовании также прослеживается взаимосвязь между симптомами ДТД и родами в анамнезе. Нами установлено, что симптомы ДТД встречаются чаще у рожавших женщин репродуктивного возраста: ПТО (χ2=92,96, p=0,0001), колоректально-анальные (χ2=132,22, p=0,0001) и мочевые (χ2=123,68, p=0,0001).

В систематическом обзоре C.C. Ваde Araujo показано, что вагинальные роды ассоциированы с более высокой частотой повреждения m. levator ani, наличием лоно-ректальных дефектов, увеличением подвижности шейки мочевого пузыря и увеличением зияния половой щели [15]. Однако наибольшие риски травматизма m. levator ani выявлялись при наложении акушерских щипцов (увеличение в 3,4–14,7 раза) и увеличении продолжительности II периода родов более 110 минут (в 2,3 раза). Вакуум-экстракция, гестационный возраст, вес ребенка и окружность головки не показали статистически значимых различий [16].

По данным K. Živković с соавт., факторами риска ДТД являются беременность и первые вагинальные роды в старшем репродуктивном возрасте. Возможными механизмами формирования ДТД является механическое давление плода на структуры тазового дна, ограниченная денервация тазового дна, а также повреждение мягких тканей во время родов [16].

По данным H.U. Memon с соавт., через 6 недель после родов у 32% женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути, и у 35% женщин, родоразрешенных операцией кесарева сечения, имеет место пролапс, при этом отсутствуют статистически значимые отличия между способами родоразрешения (р=0,805) [1]. При оценке кумулятивной стадии пролапса через 3 месяца после родов C.Y. Wai с соавт. выявлено 39% женщин с пролапсом I стадии, еще 17% – II стадии (всего – 56%) и ни одной – с пролапсом стадии III или выше [17]. В настоящем исследовании частота симптомов ПТО у женщин репродуктивного возраста составила 46,6% и была выше в 2 раза по сравнению с таковой у женщин, не имевших в анамнезе беременность и роды.

По сведениям Y. Chen с соавт. II стадия ПТО регистрировалось у 36% беременных на 36–38-й неделях гестации [18]. На основании такого симптома, как наличие выпячивания или ощущения инородного тела во влагалище можно предположить наличие ПТО выше I степени у 8,9% женщин репродуктивного возраста в нашем исследовании.

Анализ 28 рандомизированных клинических исследований показал, что первый эпизод стрессового НМ встречается во время беременности у 41% женщин [19]. После родов стрессовое НМ наблюдается в 20,8%, ургентное НМ – в 15,3% случаев, а частое мочеиспускание – у 43,9% женщин [20, 21].

Через несколько лет после родов среди женщин со средним возрастом 33,6±8,0 года распространенность НМ составляет 57,7%. Среди них в структуре НМ выявляется ургентное недержание – у 38,2%, стрессовое – у 44,9% и смешанное НМ – у 16,9% женщин [22]. Риск постоянного НМ после родов у женщин репродуктивного возраста, имевших его во время беременности гораздо выше, чем у кого не было НМ во время беременности. В нашем исследовании симптомы НМ (всегда и часто) наблюдались почти в половине случаев – 49,7%.

O.E. Keag с соавт. установили, что роды путем кесарева сечения сопровождаются меньшим риском НМ (ОР=0,56; 95% ДИ: 0,47–0,66; n=58 900; 8 исследований) и пролапса гениталий (ОР=0,29; 95% ДИ: 0,17–0,51; n=39 208; 2 исследования) [21].

В первые 12 месяцев после родов распространенность НМ, по данным S. Brown с соавт., составляет 47% [23]. Известно, что вагинальные роды в силу своей природной длительности связаны с увеличением частоты как стрессового, так и ургентного НМ. Известно, что при десятилетнем наблюдении частота стрессового и ургентного НМ увеличивается от исходного на 25% (р<0,001). Относительный риск умеренного и тяжелого НМ с поправкой на материнский возраст и паритет значительно увеличивается через 10 лет после первых родов (OР=5,8; 95% ДИ: 1,2–33,7). Количество вагинальных родов не влияет на риск стрессового или ургентного НМ [24].

На основании проведенного нами исследования установлено, что НМ имеет место у 49,7% женщин репродуктивного возраста.

По данным крупного поперечного исследования, выполненного D. Parés с соавт., распространенность недержания кала во время беременности крайне высокая – 40,8% беременных имели эпизоды недержания кала в течение 4 недель перед проведением опроса с заметным воздействием на качество жизни. Не установлено никаких специфических признаков во время беременности, которые могли бы определить пациентов с риском недержания кала в течение беременности. Возраст (р=0,090), ИМТ (р=0,094), предыдущие роды (p=0,492), триместр беременности (p=0,361) и особенности стула по Шкале Bristol (p=0,388) не имели значения [25]. В настоящем исследовании сходная частота колоректально-анальных симптомов (43,3%) зарегистрирована у небеременных женщин репродуктивного возраста, имевших роды в анамнезе, и была в 2,4 раза выше по сравнению с нерожавшими (18,1%).

В первые 12 месяцев после родов распространенность недержания кала, по данным S. Brown, составляет 17%. Из них недержание твердого стула наблюдается у 2,6% женщин, недержание жидкого стула – у 4,9%, один или оба этих симптома – у 6,9% [23].

В настоящем исследовании недержание твердого стула наблюдалось у 1,5% женщин, недержание жидкого стула – у 3,5%, что в 2 раза ниже по сравнению с 9% американских женщин старше 20 лет, у которых был выявлен один из этих симптомов [13].

По результатам исследований некоторых авторов, около трети женщин после вагинальных родов и каждая четвертая женщина среди родоразрешенных путем операции кесарева сечения начинали половые контакты спустя месяц после родов (p=0,280). F. Dabiri с соавт. не отмечают существенных различий между способом родоразрешения и сексуальной функцией (включая желание, возбуждение, любрикацию, оргазм, удовлетворение и боль) [26]. Однако установлено, что женщины, у которых были осложнения в родах, чаще страдают диспареунией и приступают к половой жизни гораздо позже, чем женщины с неосложненным течением родов [27]. Согласно опроснику FSFI, у обследованных нами пациенток частота сексуальных расстройств составила 80,7%. Женщин чаще беспокоило отсутствие или очень низкое половое влечение и интерес – 24,7%. У каждой четвертой женщины меньше чем в половине случаев отсутствовал оргазм. Однако частота сексуальных расстройств среди нерожавших женщин была аналогичной (81,3%, р=0,1005), что свидетельствует о влиянии иных факторов на эту функцию.

Полученные данные указывают на необходимость активного выявления женщин групп риска по развитию ДТД с помощью скрининга и оказания им своевременной медицинской помощи. Эффективное консервативное лечение предполагает его раннее начало, в идеале – сразу после родов [27].

По данным зарубежной литературы первой линией консервативного лечения ПТО, в том числе осложненных недержанием мочи и кала, являются тренировки мышц тазового дна – упражнения Кегеля, тренировки с использованием аппаратов с биологической обратной связью или вагинальных тренажеров. Они эффективны по критерию уменьшение степени пролапса у 17% пациенток, что было показано в 4 рандомизированных клинических исследованиях, отличающихся высокой степенью доказательности [28]. При этом снижение выраженности симптомов со стороны мочевого пузыря и кишечника достигается у 40–60% пациентов, а отсутствие прогрессирования ПТО – более чем у 94% [29].

Результаты применения электростимуляции мышц тазового дна (аппарат Embagyn) у пациенток со снижением их тонуса в сочетании со стрессовым НМ свидетельствуют о достаточно высокой эффективности указанного метода лечения. Согласно опубликованным исследованиям у всех женщин наблюдается снижение частоты опорожнения мочевого пузыря, эпизодов «утечки» мочи и частоты ночных мочеиспусканий. У 69–70% пациентов отмечается существенное улучшение (снижение частоты симптомов на 50% и более), при этом 28% из них были излечены [30].

Однако все эти исследования выполнены у женщин через несколько лет после родов при наличии явных нарушений функции тазового дна. Работы же по их профилактике в настоящее время отсутствуют, что требует разработки алгоритма обследования женщин сразу после родов, выявления женщин группы риска и проведения у них необходимых лечебно-профилактических мероприятий.

Заключение

Таким образом, симптомы дисфункции тазового дна встречаются почти у половины женщин репродуктивного возраста, а симптомы сексуальной дисфункции – у 80,7%. Установлена взаимосвязь симптомов пролапса тазовых органов, колоректально-анальных симптомов и недержания мочи с наличием родов в анамнезе. Полученные данные требуют разработки комплекса мероприятий для профилактики указанных нарушений у женщин после родов.