Снижение физиологического тонуса стенок влагалища, вагинальная «слабость», «релаксация» – синдром, привлекающий нарастающее внимание исследователей, в первую очередь, из-за развития аппаратных методов интимного лифтинга. Стандартного определения вагинальной «слабости» не существует [1]. Вагинальные роды могут обусловливать снижение чувствительности и сексуального удовлетворения при половом акте, зияние половой щели, попадание воздуха во влагалище, что может быть связано с объективными изменениями в строении и функционировании структур тазового дна в послеродовом периоде [2]. Этиологическая связь между вагинальными родами и вагинальной «слабостью» до конца не ясна, однако роды могут приводить к травмам тазового дна, в частности – мышц-леваторов, что в совокупности способствует перерастяжению влагалища и увеличению длины половой щели, окруженной переплетающимися пучками пуборектальных мышц [3, 4]. Ряд авторов [5] обособляет перерастяжение интроитуса от пролапса гениталий, при котором наблюдается смещение тазовых органов, провоцирующее симптомы дисфункции тазового дна (ДТД). Другие исследователи [6] рассматривают потерю стенками влагалища физиологического тонуса в рамках проявлений ДТД. Если генитоуринарные расстройства – прерогатива женщин менопаузального периода, то синдром вагинальной релаксации (СВР) диагностируется во всех возрастных группах. Частота встречаемости вагинальной «слабости», по данным литературы, варьирует в широких пределах – от 2 до 48 % [7]. Вопрос об истинной частоте встречаемости данного состояния остается открытым [8].

Все большую популярность в коррекции симптомов релаксированного влагалища и стрессового недержания мочи набирают миниинвазивные методы лечения, в том числе основанные на местном воздействии различных видов энергии. RF-аппараты, которые излучают фокусированные электромагнитные волны высокой частоты, используются в медицине для генерирования тепловой энергии в подлежащих слоях соединительной ткани стенок влагалища. Под действием тепла происходит денатурация белков, прогрессивное сокращение спиралей молекулы коллагена с повышением прочности фибрилл; стимулируется неоколлагеногенез; повышается активность ростовых факторов, улучшается микроциркуляция в тканях [9– 12]. Недавний обзор научных работ, посвященный коррекции синдрома релаксированного влагалища с применением различных видов энергии, демонстрирует положительные результаты, сохраняющиеся от 4 недель до 12 месяцев [13]. Однако связь между изменениями интенсивности коллагеногенеза в соединительной ткани урогенитального тракта и клиническим улучшением у пациенток, подвергшихся RF-терапии, остается дискуссионной.

Цель исследования – определить влияние фокусированного радиочастотного воздействия на экспрессию мРНК белков соединительной ткани влагалища, участвующих в коллагено- и неоангиогенезе, у пациенток с синдромом релаксированного влагалища в послеродовом периоде.

Материал и методы

В исследовании на базе роддома №1 и отделения женского здоровья клинико-диагностического центра «Медси» приняли участие 30 пациенток репродуктивного возраста. Средний возраст составил 31,69 (4,97) года. Критерии включения: желание пациентки участвовать в исследовании и наличие симптомов ДТД, сохраняющихся спустя 2 месяца после вагинальных родов. Критерии исключения: беременность, пролапс гениталий по POP-Q III и выше стадии, тяжелая экстрагенитальная патология, аномалии развития мочеполовой системы, клинически значимая гинекологическая патология, операции на органах малого таза в анамнезе, острые воспалительные заболевания органов малого таза и урогенитального тракта; онкологические заболевания; заболевания кожи в активной фазе, заболевания, передающиеся половым путем. Основные сведения о пациентках представлены в табл. 1.

Методы исследования включали: анализ жалоб и анамнестических данных; стандартное клинико-лабораторное обследование; гинекологический осмотр; перинеометрию; исследование биоптатов стенок влагалища методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Динамическое наблюдение и оценку полученных результатов осуществляли перед первой процедурой (через 2 месяца после родов) и через месяц после окончания терапевтического курса.

Жалобы пациенток на чувство инородного тела во влагалище, тянущие боли внизу живота, нарушение мочеиспускания по типу стрессового недержания мочи, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, сухость и дискомфорт при коитусе, попадание воздуха во влагалище при физической нагрузке и/или половом акте трактовались нами с позиции симптомов релаксированного влагалища. Стандартное клинико-лабораторное обследование предполагало объективный осмотр, двуручное влагалищно-абдоминальное исследование, анализ результатов кольпоскопии, цитологического исследования мазков с влагалищной порции шейки матки, мазков на флору, бактериологического исследования отделяемого влагалища.

Пациенткам проводили фокусированное неаблативное радиочастотное (RF) воздействие на ткани вульвы и влагалища. Десять пациенток не явились на контрольное обследование через месяц после окончания курса процедур, по причинам, не связанным с исследованием. Анкетирование данных пациенток происходило дистанционно (по телефону). Методика RF-воздействия предполагала курс из 3 процедур с интервалом 7 дней на аппарате Exilis по технологии Ultra Femme 360° (BTL, Чехия– Великобритания). Средняя продолжительность одной процедуры составляла 20 мин. Во время процедуры пациентки находились в гинекологическом кресле. Фокусированное радиоволновое излучение с частотой до 3 МГц направлялось на ткани–мишени. Предварительно на рабочие зоны наносили небольшое количество охлаждающего геля. Техника включала поверхностную (область вульвы и промежности) и интравагинальную методику с использованием наконечников-электродов. Воздействие на ткани осуществлялось путем тесного контакта наконечника с поверхностью обрабатываемых областей. Соблюдали методику, описанную в официальной инструкции производителя, с учетом заданных технических параметров процедуры.

С помощью метода ПЦР осуществляли оценку экспрессии матричной РНК (мРНК) коллагенов 1 и 3 типа, сосудистого фактора роста (VEGF), трансформирующего фактора роста (TGF-β), декорина, матриксных металлопротеиназ (MMP-2, MMP-9) и их тканевых ингибиторов (TIMP-1, TIMP-2). Острым путем получали биоптат задней стенки влагалища размерами около 0,3 х 0,3 см (до и после лечения). Материал помещали в пробирку типа «эппендорф» с раствором IntactRNA (EVROGEN) и хранили при температуре -20 °С. Выделение мРНК из ткани влагалища осуществляли при помощи набора «АмплиПрайм РИБО-преп» в соответствии с инструкцией производителя. Получение кДНК на матрице мРНК осуществляли с применением комплекта реагентов «Реверта-L» согласно официальной инструкции. Использовали набор реактивов для ПЦР «Реакционная смесь 2,5х для проведения ПЦР в реальном времени» в присутствии SYBR Green 1 на приборе iCycler iQ5 real-time PCR (BioRad, Германия). В роли контрольного гена выступал Gapdh – ген домашнего хозяйства.

Статистическая обработка данных и анализ результатов выполнены на персональном компьютере с помощью таблиц Microsoft Excel, пакета прикладной математической статистики Statistica v 7.0. Распределение на нормальность клинико-демографических показателей, длины интроитуса, силы сокращения мышц по результатам перинеометрии, значений экспрессии мРНК белков коллагеногенеза, жалоб, ассоциированных с ДТД, проверяли с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. При нормальном распределении данных применяли методы параметрической статистики. С целью динамической оценки жалоб, ассоциированных с ДТД, у пациенток до и после лечения применяли критерий МакНемара для сравнения частот качественных бинарных признаков в двух зависимых группах. Для сопоставления результатов перинеометрии, измерения длины интроитуса до и после лечения с определением уровня статистической значимости полученных данных использовали t-критерий для двух зависимых выборок.

При распределениях, отличавшихся от нормального, прибегали к методам непараметрической статистики. Анализ результатов ПЦР на предмет статистической значимости полученных различий экспрессии матричных белков до и после лечения осуществляли с применением критерия Вилкоксона. Экспрессию белков коллагеногенеза оценивали путем подсчета количества копий мРНК. Применялся deltaСt-метод относительного определения количества копий по формуле (1/2)^deltaCt, где deltaCt = Ct(изучаемого гена) − Ct(GAPDH) и 2^(-deltadeltaCt), где deltadeltaCt = deltaCt (образец стенки влагалища, полученный после RF-воздействия) - deltaCt (образец, взятый до начала терапии).

Результаты

В ходе проведения курса процедур у пациенток не было зарегистрировано случаев ожога в области воздействия, ациклических кровяных выделений из половых путей, боли и/или дискомфорта. Субъективное улучшение состояния отметили 22 (73,3%) пациентки. Уменьшение зияния половой щели через месяц после окончания третьей процедуры RF-лифтинга зарегистрировано у 14 пациенток (p=0,07). Средняя длина интроитуса до и после лечения составила 3,51 (0,53) см и 3,40 (0,51) см соответственно (p=0,05).

Объективная оценка состояния мышц промежности методом перинеометрии продемонстрировала увеличение силы сокращения мышц у пациенток после лечения – 8,0 (2,32) мм рт. ст., по сравнению с показателем, зафиксированным до лечения, – 5,47 (2,22) мм рт. ст. (p<0,001).

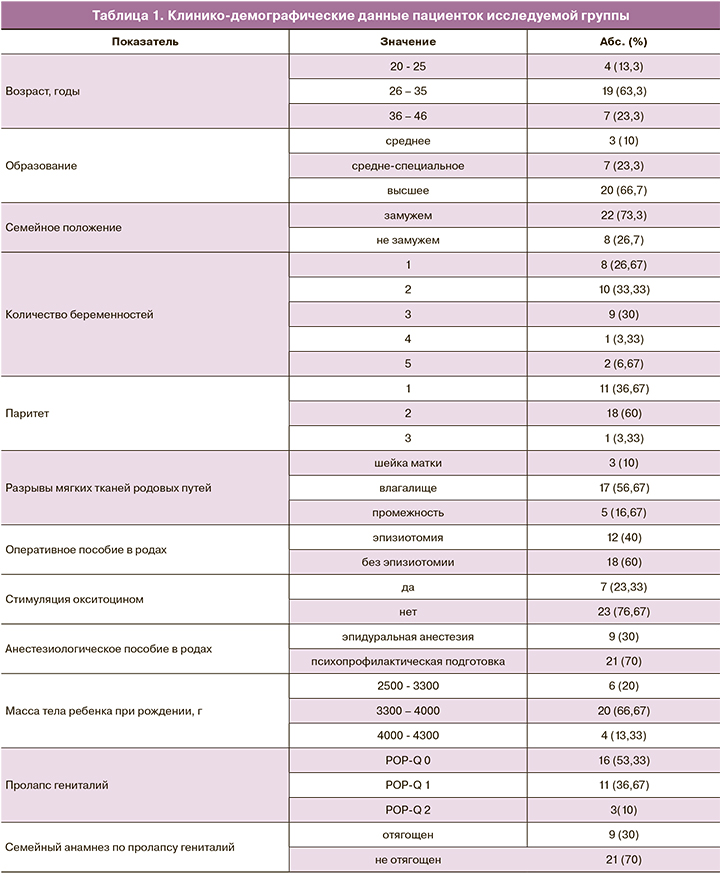

Динамическая оценка жалоб пациенток продемонстрировала статистически значимое купирование ряда симптомов релаксированного влагалища на фоне проведенного курса RF-процедур (табл. 2).

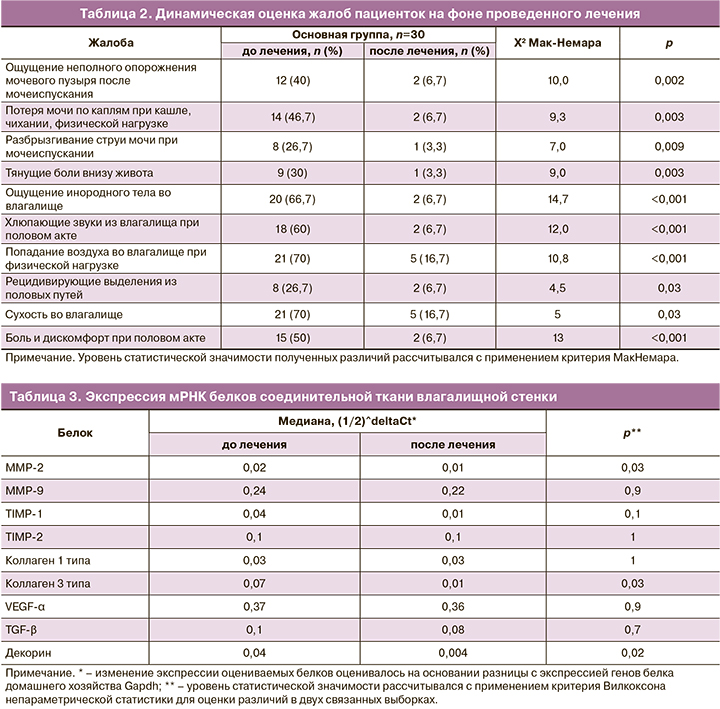

В табл. 3 приведены данные относительно изменения экспрессии мРНК белков коллагеногенеза и неоангиогенеза в полученных биоптатах влагалища. Как видно из представленных данных, статистически значимое снижение экспрессии мРНК наблюдалось только в отношении коллагена 3 типа, ММР -2 и декорина.

Обсуждение

Тщательный анализ жалоб через 2 месяца после родов и по завершении реабилитационной программы продемонстрировал купирование ряда симптомов ДТД: ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, разбрызгивание струи мочи при мочеиспускании, чувство инородного тела во влагалище, «хлюпающие звуки» при половом акте, сухость во влагалище, боль и дискомфорт при половом акте, попадание воздуха во влагалище при физической нагрузке. Об улучшении функционального состояния мышц леваторов свидетельствуют результаты перинеометрии, зафиксированные через 1 месяц после 3-й процедуры RF-воздействия. Данные изменения, как и уменьшение зияния половой щели у исследуемых пациенток, способствует большей герметичности влагалища, устранению симптомов релаксированного влагалища.

Исследование экспрессии мРНК белков, участвующих в коллагеногенезе, методом ПЦР выявило статистически значимое снижение экспрессии мРНК декорина, MMP-2 и коллагена и 3 типа, p<0,05. Повышение экспрессии мРНК декорина наблюдается у пациенток со стрессовым недержанием мочи и пролапсом гениталий, что подтверждается данными литературы [14]. Повышение экспрессии декорина коррелирует с уменьшением структурной упорядоченности фибрилл коллагена и эластина. [15]. Снижение экспрессии данного белка, зафиксированное в данном исследовании, может определять клиническое улучшение состояния вульво-вагинальной области.

Экспрессии мРНК металлопротеиназ повышается по мере приближения срока родов и максимальна к моменту начала родовой деятельности, что необходимо для ферментативного нарушения целостности плодных оболочек. В дальнейшем, в отдаленном послеродовом периоде, происходит прогрессивное снижение экспрессии MMP-2 и MMP-9 до исходного уровня. Снижение экспрессии мРНК MMP-2 на фоне проведенного нами курса RF-воздействия может свидетельствовать о преобладании процессов синтеза коллагена над процессами распада, катализируемыми указанными металлопротеазами [16]. MMP-9 обнаруживает выраженное увеличение экспрессии в ответ на воспалительную реакцию. Противовоспалительный терапевтический эффект RF-воздействия позволяет предположить снижение экспрессии данного белка у исследуемых пациенток. Однако зарегистрированное нами отсутствие статистически значимого изменения экспрессии мРНК MMP-9, наравне с TIMP-1 и TIMP-2, вероятно, обусловлено динамичным равновесием процессов активации металлопротеиназ и их ингибиторов в тканях.

В соединительной ткани урогенитального тракта преобладает коллаген I и III типа. Коллаген I типа определяет механическую прочность тканей, тогда как коллаген III типа обусловливает эластические свойства тканей и их растяжение [17]. Снижение экспрессии мРНК коллагена III типа определяет увеличение отношения коллагена I типа к коллагену III типа, что является прогностически благоприятным фактором в отношении снижения риска развития пролапса гениталий у пациенток с начальными проявлениями ДТД [18].

В литературе приводятся противоречивые данные о корреляции между симптомами ДТД и экспрессией мРНК коллагена, VEGF-α, TGF-β в соединительной ткани урогенитального тракта [18–21]. В ходе нашего исследования не было выявлено статистически значимого изменения экспрессии мРНК VEGF-α, регулирующего процесс неоангиогенеза. Уровень экспрессии мРНК TGF-β, играющего ключевую роль в регуляции межклеточного матрикса соединительной ткани и его компонентов посредством стимуляции биосинтеза белка эластина фибробластами [22], также оказался относительно стабильным. Вероятно, требуется более продолжительный период наблюдения для регистрации изменения экспрессии мРНК данных белков.

Изменения слизистой оболочки влагалища и тканей вульвы в виде лифтинг-эффекта и улучшения трофики тканей, на наш взгляд может быть связано как с тепловым эффектом RF-процедур, так и с дозированным механическим воздействием рабочего электрода. Дозированное перерастяжение тканей и давление, оказываемое на них, способно влиять на экспрессию матриксных белков и непосредственно синтетическую активность фибробластов [14].

Клиническое улучшение у пациенток с ДТД – интегральный результат морфофункциональных изменений тканей промежности и вульво-вагинальной области. На наш взгляд, нецелесообразно связывать подобный положительный эффект исключительно с изменениями интенсивности процессов метаболизма коллагена и других белков межклеточного матрикса, в виду динамического равновесия и генетической детерминированности процессов распада и синтеза белков соединительной ткани. Особенности биохимических процессов, протекающих в организме женщины во время беременности, родов и в послеродовом периоде затрудняет интерпретацию полученных нами данных относительно пациенток в общей популяции.

Заключение

Количество исследуемых пациентов резко ограничивает статистическую мощность полученных результатов. Но и на данном этапе можно утверждать, что фокусированное радиочастотное воздействие способно оказывать влияние на экспрессию матриксных белков в соединительной ткани урогенитального тракта у пациенток с ДТД в послеродовом периоде. Необходимо продолжить изучение экспрессии белков метаболизма коллагена в соединительной ткани вульво-вагинальной области для определения их роли в клиническом улучшении состояния тазового дна, в том числе, на фоне аппаратных методик, основанных на применении различных видов энергии. На наш взгляд, требуется поиск и изучение новых маркеров и методов исследования, с более продолжительным периодом наблюдения и увеличением статистической мощности и качества клинических исследований.