Под дисфункцией тазового дна понимают комплекс нарушений функции связочного аппарата и мышц тазового дна, удерживающих органы малого таза в нормальном положении и обеспечивающих удержание мочи и кала [1]. Несостоятельность тазового дна составляет не менее 31,4% в популяции женщин репродуктивного возраста [2]. Симптомы данной патологии не специфичны и могут включать боль в нижних отделах живота, проблемы, связанные мочеиспусканием и дефекацией, расстройства в сексуальной сфере, рецидивирующие нарушения микробиоценоза [3–6].

Во многих иностранных источниках ранние формы пролапса отдельно выделяются в синдром влагалищной (вагинальной) релаксации [7]. При этом начальные стадии опущения стенок влагалища, зияние половой щели могут приводить к возникновению ряда сексуальных проблем, ослаблению ощущений во время полового акта. Это обусловлено тем, что после родов оргастическая манжетка менее выражена, сила и качество сокращений значительно снижены. Своевременно не устраненные разрывы мышц промежности после родовой травмы, либо перевязанные венозные сплетения гениталий нарушают полноценное кровенаполнение стенок влагалища во время коитуса, в результате чего затрудняется или становится невозможным формирование оргастической манжетки [8].

Наиболее частой причиной дисфункции тазового дна являются роды. Это могут быть одни роды, вполне нормальные, или роды крупным плодом, или повторные роды, или роды, в которых были разрывы или проводилось рассечение промежности с последующим ее восстановлением. Среди обследуемых по поводу пролапса тазовых органов подавляющее большинство пациенток (91–99,5%) перенесли роды через естественные родовые пути, зачастую не единственные, большинство из которых (56,4–72%) осложнились перинеальной травмой [9].

Согласно интегральной теории, пролапс тазовых органов и симптомы хронической тазовой боли и дисфункции мочевого пузыря и кишечника в основном вызваны слабостью пяти основных элементов, обеспечивающих удержание органов малого таза в физиологическом положении: пубоуретральной связки, сухожильного центра промежности, промежностного тела, крестцово-маточной и кардинальных связок [10]. Во время беременности за счет значительного увеличения матки и повышения внутрибрюшного давления происходит растяжение перечисленных связок и выраженное противодействие мышцам тазового дна. Непосредственно во время родов головка плода оказывает давление на мускулатуру тазового дна и родовые пути роженицы, что может приводить к их повреждению и формированию дефектов тазовой фасции. Это объясняет возникновение симптомов дисфункции тазового дна у женщин в послеродовом периоде. Таким образом, первые 6–8 недель после родов – наиболее уязвимый период в жизни женщины, когда претерпевший физиологические изменения мышечно-связочный аппарат органов малого таза, а также поперечно-полосатая мускулатура тазового дна не способны выполнять полноценную опорную функцию для соответствующих органов.

Существуют широкий арсенал послеродовых программ реабилитации функций тазового дна [11–13].

В настоящий момент активно изучается роль методов эстетической гинекологии, в частности радиоволнового воздействия на вульвовагинальную область и промежность [14, 15]. В иностранной литературе прослеживаются положительные тенденции в решении проблем удержания мочи и кала, нарушений в сексуальной сфере [16–18]. Однако симптомокомплекс дисфункции тазового дна развивается в результате многоуровневого поражения: разрывов тканей вульвы, промежности, повреждения нервно-сосудистых пучков, связочного и мышечно-фасциального аппарата мягких родовых путей; возможной травматизации смежных органов (мочевой пузырь, прямая кишка), перерастяжения тканей родового канала. С этих позиций, на наш взгляд, оправданно применение у данного контингента пациенток комбинированной программы реабилитации, включающей как наружное воздействие непосредственно на область вульвы и промежность с целью ускорения репаративных процессов, лифтинг-эффекта, устранения симптомов сексуальной дисфункции, так и укрепление мышц тазового дна.

Целью исследования стало определение эффективности применения портативной электромиостимуляции мышц промежности и радиоволнового лифтинга тканей вульвы в рамках комбинированного метода профилактики и консервативной коррекции дисфункции тазового дна у пациенток в позднем послеродовом периоде.

Материал и методы исследования

Всего в исследовании приняли участие 34 пациентки в позднем послеродовом периоде с жалобами на начальные проявления дисфункции тазового дна, с клиническими формами пролапса гениталий. Исследование проводилось на базе отделения гинекологии ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Возраст пациенток варьировал от 25 до 33 лет. Основная группа – 18 человек, из них пролапс гениталий I степени (по POP-Q) был выявлен у 6 пациенток. Контрольная группа – 16 человек, у 5 пациенток наблюдалось опущение стенок влагалища I степени (по POP-Q). Критериями включения были: желание пациентки участвовать в исследовании; проявления дисфункции тазового дна в позднем послеродовом периоде. Критерии исключения: беременность, пролапс гениталий по POP-Q II степени и выше; тяжелая экстрагенитальная патология, аномалии развития мочеполовой системы, клинически значимые гинекологические заболевания (миома матки, эндометриоз, доброкачественные образования органов малого таза), операции на органах малого таза, острые или хронические воспалительные заболевания органов малого таза и урогенитального тракта в стадии обострения; онкологические заболевания; заболевания кожи в активной фазе, заболевания, передающиеся половым путем, нервно-психические расстройства.

Методы исследования включали детальный сбор анамнеза на предмет выявления факторов риска развития несостоятельности мышц промежности, как до родов, так и в родах; тщательный анализ жалоб. При сборе анамнеза особое внимание уделялось паритету, возрасту пациенток, наличию пролапса гениталий до родов, индексу массы тела, указанию на предшествующие травмы промежности и некоторые хронические заболевания, имеющие, на наш взгляд, патогенетическую связь с развитием несостоятельности мышц тазового дна.

Исследование пациенток включало также объективный осмотр, двуручное влагалищно-абдоминальное исследование; анализ амбулаторно полученных результатов кольпоскопии, цитологического исследования мазков с влагалищной порции шейки матки, мазков на флору, бактериологического исследования отделяемого влагалища, лабораторных исследований. Анкетирование пациенток проводилось с помощью специальных опросников. Анкетирование по PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory) осуществлялось для оценки симптомов пролапса и нарушения функций мочевого пузыря и анальных сфинктеров. Разброс конечных результатов составляет от 0 до 300 баллов. Анкета FSFI-19 (Female Sexual Function Index) была использована в рамках исследования сексуальной функции пациенток с учетом шести ее параметров: половое влечение, чувствительность и возбудимость, любрикация, оргастичность, удовлетворенность половой жизнью, дискомфорт/боль при коитусе или после него. Количественная оценка результатов теста не предусмотрена – оптимальным считается максимальное количество позитивных ответов на каждый вопрос анкеты. Для изучения сексуальной функции у пациенток с пролапсом гениталий и/или недержанием мочи применялась анкета PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse and Incontinence Sexual Function Questionnaire). В зависимости от суммарного количества баллов, которые пациенты получали при ответах на вопросы анкеты PISQ-12, результаты анкетирования интерпретировали как: от 0 до 10 баллов – ухудшение; от 11 до 20 баллов – без перемен, от 21 до 30 баллов – улучшение состояния сексуальной функции, от 31 до 40 баллов – хороший и от 41 до 48 баллов – отличный результат [19].

При оценке роли дисплазии соединительной ткани (ДСТ) как одного из существенных факторов риска формирования несостоятельности мышц тазового дна мы использовали специальные критерии диагностики патологии соединительной ткани [20].

При оценке роли дисплазии соединительной ткани (ДСТ) как одного из существенных факторов риска формирования несостоятельности мышц тазового дна мы использовали специальные критерии диагностики патологии соединительной ткани [20].

Данные критерии разделены на 3 группы: малые признаки, большие признаки и тяжелые проявления ДСТ (таблица). За каждый критерий в трех группах начислялось по 1, 2 и 3 баллам соответственно. Сумма баллов до 9 оценивалась нами как легкая степень тяжести (маловыраженная), от 10 до 16 – средняя степень тяжести (умеренно выраженная), от 17 и выше – тяжелая степень (выраженная).

Оценка состояния промежности до и после проведения реабилитационной программы проводилась путем визуального осмотра с определением длины интроитуса, высоты промежности, наличия зияния половой щели, степени растяжения вульварного кольца при помощи разведения указательного и среднего пальцев; оценки состояния старых рубцов, наличия геморроидальных узлов. Для выявления симптомов каловой и мочевой инконтиненции нами были выполнены кашлевая проба и проба Вальсальвы [21]. Степень пролапса определялась исходя из классификации POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification System). При бимануальном исследовании оценивалась сила мышц тазового дна по интенсивности их произвольного сжатия, исключая сокращение ягодиц, бедер, живота. Оценка функции mm. levator ani производилась по Оксфордской балльной шкале [22].

Среди объективных методов особого внимания заслуживали перинеометрия, трансвагинальное и трансперинеальное ультразвуковое исследование. Перинеометрия. проводилась цифровым перинеометром по следующей методике: силиконовый баллон вводился на 7–8 см во влагалище, с последующим нагнетанием воздуха в баллон до 55 мм рт. ст.; далее оценивалось, насколько пациентка могла увеличить показания давления в баллоне минимум на 2 секунды при «втяжении» заднего прохода.

При промежностном ультразвуковом исследовании учитывались такие показатели, как угол отклонения продольной оси уретры от вертикальной оси тела в покое (α) и при пробе Вальсальвы (α1), задний уретровезикальный угол в покое (β), величина отклонения угла β при пробе Вальсальвы (β1), толщина m. bulbocavernosus, толщина m. puborectalis, высота сухожильного центра.

Реабилитация функций тазового дна у пациенток основной группы начиналась через 4 недели после родов, а весь период наблюдения составлял 3 месяца. Пациенткам обеих групп были даны рекомендации касательно модификации образа жизни, рационального питания, соблюдения режима физической активности и отдыха.

Пациентки основной группы осуществляли тренировку мышц тазового дна с помощью портативного электромиостимулятора «SensaTONE» (Китай) в течение трех месяцев, ежедневно по 30 минут в режиме укрепления мышц. Сила тока и напряжение регулировались пациенткой в пределах 0–80 мАч и 0–40 вольт соответственно (14 уровней градации). Импульсация проводилась по 200 мсек в течение 5 секунд. Пауза между импульсами составляла также 5 секунд. Частоты были следующими: 10 Hz 5 мин, 35 Hz 5 мин, 50 Hz 10 мин, 35 Hz 5 мин и 10 Hz 5 мин.

Параллельно был проведен курс радиоволнового воздействия с помощью радиоволнового генератора 4,0 МГц Surgitron DF S5 (США) по технологии Pelleve в области больших и малых половых губ с целью достижения лифтинг-эффекта, сужения входа во влагалище, улучшения местного кровообращения, устранения зияния половой щели и сексуальной дисфункции.

Параллельно был проведен курс радиоволнового воздействия с помощью радиоволнового генератора 4,0 МГц Surgitron DF S5 (США) по технологии Pelleve в области больших и малых половых губ с целью достижения лифтинг-эффекта, сужения входа во влагалище, улучшения местного кровообращения, устранения зияния половой щели и сексуальной дисфункции.

Курс радиоволнового лифтинга составил 4 процедуры по 25 минут с интервалом 2 недели. Частота воздействия – 4 МГц, интенсивность воздействия – 20 ед. Известно, что процесс синтеза коллагена в коже в среднем занимает 3–4 недели, и рекомендуемые интервалы между эстетическими процедурами стимуляции неоколлагеногенеза составляют 21 день. Однако существуют данные зарубежных исследователей [15, 16], подтверждающие эффективность аппаратных методов неаблационной подтяжки кожи интимной области при более коротких интервалах (7 дней) между процедурами. На основании этого нами был выбран вышеописанный режим осуществления процедур с интервалом в 2 недели для достижения максимально положительного лифтинг-эффекта в более короткие сроки, что, на наш взгляд, должно повысить комплаентность пациенток.

После завершения курса послеродовой реабилитации тазового дна нами были проанализированы предъявляемые жалобы, результаты оценки состояния промежности и перинеометрии, данные трансперинеального ультразвукового исследования.

Статистическая обработка данных, построение графиков, анализ результатов выполнен на персональном компьютере с помощью программ Microsoft Word и электронных таблиц Microsoft Excel. Статистические расчеты производились с помощью пакета прикладных программ Statistica v. 7.0. При распределениях, отличавшихся от нормального, прибегали к методам непараметрической статистики (критерий Манна–Уитни).

Результаты исследования

Полученные результаты оценивали в динамике до и после родов среди пациенток основной и контрольной группы на амбулаторном уровне. Повторную оценку результатов осуществляли по завершении реабилитационной программы с целью определения эффективности применяемых в основной группе методик по отношению к пациенткам контрольной группы, в которой коррекция не проводилась.

Среди возможных факторов риска развития дисфункции тазового дна у женщин до родов оценивали: паритет, возраст, избыточную массу тела, опущение внутренних половых органов, склонность к запорам, указание на нарушение мочеиспускания, зияние половой щели, рецидивирующие нарушения микробиоценоза, хронический цистит, наличие симптомов ДСТ, травмы промежности в предыдущих родах, анемию, варикозную болезнь. Как следует из полученных данных, в числе исследуемых преобладали пациентки с паритетом I (35,3%) и II (52,9%). Доля пациенток старше 30 лет составила 26,4%. Значение индекса массы тела превышало нормальные показатели у 19 пациенток (55,9%).

В ходе визуального осмотра промежности, гинекологического осмотра и выполнения функциональных тестов пролапс гениталий I ст. по POP-Q выявлен у 32,4% женщин. Зияние половой щели, склонность к запорам и варикозная болезнь в анамнезе выявлены в 35,3%, 52,9% и 61,8% случаев соответственно. Малые признаки ДСТ выявлены у 25 пациенток (75,3%).

Среди предполагаемых акушерских факторов риска развития дисфункции тазового дна мы анализировали следующие: продолжительность второго периода родов, разрывы мягких тканей родовых путей, выполненные эпизиотомии, вес ребенка при рождении. В ходе исследования выяснили, что в 75,3% случаев второй период родов имел физиологическую продолжительность, и лишь в 23,5% случаев имели место быстрые роды. На долю стремительных родов приходилось не более 1% случаев. Однако разрывы мягких тканей родовых путей имели место в 38,2% случаев. Оперативные пособия в виде эпизиотомии оказаны 14 пациенткам (41,2%), среди которых 8 пациенток основной группы и 6 – контрольной. Роды крупным плодом наблюдали менее чем в 1% случаев.

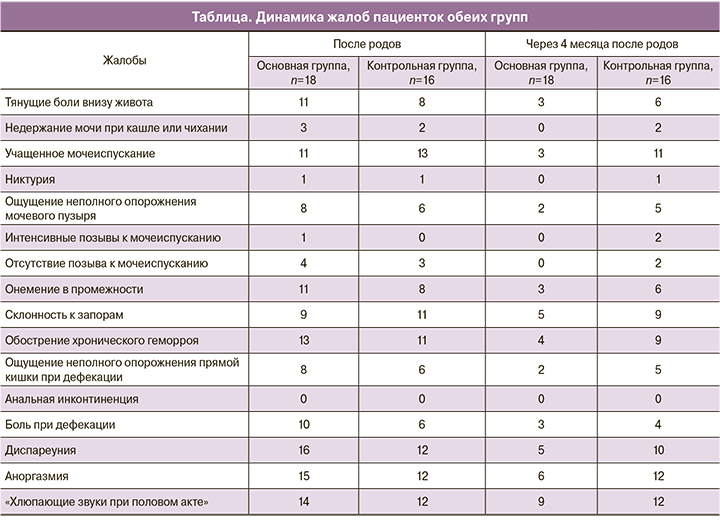

Анализ жалоб пациенток основной и контрольной группы в позднем послеродовом периоде и через 3 месяца от момента первого осмотра продемонстрировал достоверное уменьшение симптомов дисфункции тазового дна в основной группе (p<0,001). Показатели изменений в жалобах пациенток контрольной группы были статистически не значимы (p>0,05) (таблица).

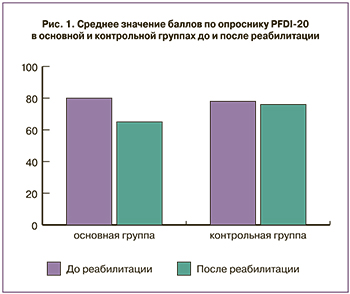

Опрос пациенток с помощью опросника PFDI-20 выявил достоверное уменьшение симптомов несостоятельности опорного аппарата тазового дна (p<0,05): среднее значение баллов в основной группе до реабилитации – 80, после реабилитации – 65 баллов; в контрольной группе 78 и 76 баллов соответственно (рис. 1).

Согласно опроснику FSFI-19, улучшение в сексуальной сфере после применения методики электромиостимуляции мышц тазового дна в сочетании с радиоволновым лифтингом зоны больших и малых половых губ, области клитора отметили 12 пациенток (66,7%) основной группы. В контрольной группе у 11 пациенток результаты тестирования достоверно не менялись (p>0,05), у 5 пациенток наблюдалась положительная динамика, что составило 68,8% и 31,2% случаев соответственно от общего числа испытуемых в контрольной группе.

Анкетирование по PISQ-12 продемонстрировало улучшение сексуальной функции в 38,9% случаев, хороший результат в 22,2% и отличный – в 11,1% случаев после проведенной методики реабилитации.

В результате анкетирования у 16 пациенток были выявлены признаки ДСТ. Легкая степень ДСТ наблюдалась у 12 пациенток, умеренно выраженная дисплазия – у 3 пациенток, выраженная – у 1 пациентки.

Среди субъективных параметров учитывали визуальное улучшение состояния промежности после проведения курса реабилитации: повышение упругости кожи больших половых губ, лифтинг малых половых губ, уменьшение/ликвидация зияния половой щели, сужение входа во влагалище, что в совокупности отмечали у 10 пациенток основной группы (55,6%). У 7 (43,8%) пациенток контрольной группы, имевших зияние половой щели до родов, видимого улучшения состояния промежности в позднем послеродовом периоде не зафиксировано. Прирост числа пациенток контрольной группы с зиянием половой щели, возникшим после родов и сохранившимся в позднем послеродовом периоде, составил 25%. У 8 пациенток основной группы, которым в родах была выполнена эпизиотомия (57,1%), кожа промежности в области наложения швов характеризовалась отсутствием выраженных отека, гиперемии и инфильтрации на всем этапе заживления.

Средний показатель силы сокращений мышц тазового дна до и после реабилитационной программы у пациенток основной группы составил 2,66 и 3,44 балла соответственно, что достоверно отличалось от показателей в контрольной группе (2,97 и 3,05 балла через 3 месяца от первого осмотра), p<0,05.

По данным перинеометрии средняя сила сокращений мышц тазового дна через 3 недели после родов у пациенток основной группы составила 57,8 мм рт. ст., в контрольной группе – 58,8 мм рт. ст. Повторная оценка данного параметра после завершения реабилитационной программы выявила достоверное увеличение среднего значения силы сокращений мышц промежности в основной группе по отношению к пациенткам из группы контроля – 69,8 мм рт. ст. и 61 мм рт. ст соответственно (p<0,05).

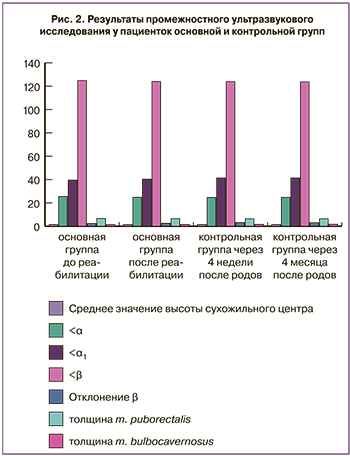

Результаты трансперинеального ультразвукового исследования у пациенток основной группы через 4 недели после родов достоверно не отличались от параметров, зафиксированных в контрольной группе (p<0,05). Применяемые в данном исследовании критерии оценки ультразвуковых параметров опираются на данные М.А. Чечневой [23]. Среднее значение высоты сухожильного центра у пациенток основной группы через 4 недели после родов составляло 1,43 см, что несколько ниже нормы (2–2,5 см). Средние значения углов <α и <α1 – 25,4° и 39,5° соответственно; <β – 124,7°, среднее значение величины отклонения угла β при пробе Вальсальвы – 2,3°. Средний показатель толщины m. bulbocavernosus составил 1,4 см. У данной группы пациенток выявлено выраженное уменьшение толщины m. puborectalis, в среднем до 6,6 мм. Согласно проведенному нами статистическому анализу полученных результатов, достоверного изменения ультразвуковых параметров у пациенток основной группы до и после комбинированной методики профилактики и коррекции дисфункции тазового дна не выявлено (p>0,05). Изменения ультразвуковых параметров у пациенток основной и контрольной группы через 4 месяца после родов оказались статистически не значимыми (рис. 2).

Обсуждение

В ходе анализа предполагаемых причин развития дисфункции тазового дна в послеродовом периоде подтвердилась роль таких факторов риска, как варикозная болезнь, избыточная масса тела, нарушение стула по типу хронических запоров, признаки ДСТ, разрывы и эпизиотомия в предыдущих и настоящих родах, существование пролапса гениталий и начальных проявлений несостоятельности опорного аппарата тазового дна до родов. Четкой связи между продолжительностью второго периода родов, массой плода и проявлениями дисфункции тазового дна в позднем послеродовом периоде не было выявлено. У пациенток основной группы, по сравнению с пациентками группы контроля по результатам анкетирования, выявлено достоверное уменьшение симптомов дисфункции тазового дна (p<0,05) на фоне электромиостимуляции в сочетании с процедурами радиоволнового лифтинга области промежности. По результатам перинеометрии и оценки силы сокращения мышц тазового дна по Оксфордской шкале выявлено достоверное увеличение силы сокращения мускулатуры тазового дна у пациенток основной группы, по сравнению с пациентками из группы контроля (p<0,05). Изменения ультразвуковых параметров, наблюдаемые в ходе промежностного ультразвукового исследования в основной и контрольной группах через 3 месяца от начала реабилитационной программы, оказались статистически не значимыми. Данный факт может быть обусловлен незначительными исходными отклонениями определяемых ультразвуковых параметров у пациенток исследуемых групп.

Заключение

Симптомы дисфункции тазового дна, выявленные в послеродовом периоде, нуждаются в коррекции, так как оказывают негативное влияние на все сферы жизни пациенток. Воздействие на ткани вульвы посредством радиоволнового излучения с помощью радиоволнового генератора 4,0 Мгц Surgitron DF S5 по технологии Pelleve (США) в сочетании с портативной электромиостимуляцией мышц тазового дна, на наш взгляд, достаточно эффективно, так как является комбинированной методикой и оказывает воздействие на нескольких уровнях: вульва и ткани промежности, поперечно-полосатая мускулатура тазового дна.