Синдром селективной задержки роста плода (ССЗРП) является наиболее частым осложнением течения монохориальной многоплодной беременности, его распространенность составляет от 10 до 25% [1]. Данный синдром сопровождается высоким риском внутриутробной гибели плода с задержкой роста и/или неврологическими нарушениями обоих близнецов [2, 3].

Наиболее частой причиной развития ССЗРП является неравномерное разделение общей плаценты между близнецами [4]. Не последнюю роль в развитии синдрома играют анастомозы плаценты, их тип и размер влияют на плацентарную перфузию плодов. Анастомозы могут частично компенсировать плацентарную недостаточность за счет межплодовой гемотрансфузии. При этом их наличие может нести дополнительные риски для большего плода [5].

Диагностика ССЗРП основывается на выявлении при проведении двух последовательных ультразвуковых исследований (УЗИ) с периодичностью 1 раз в 1 или 2 недели следующих признаков: вес одного из плодов менее 10 перцентиль, различие окружностей животов плодов превышает 10% и разница предполагаемого веса близнецов больше 25% [6].

Для оценки состояния плодов наиболее информативным является изучение кровотока в артерии пуповины. В настоящее время на основании типа кровотока в артерии пуповины плода с задержкой роста принята классификация ССЗРП [7]. Для I типа характерно наличие положительного конечного диастолического потока, II тип характеризуется появлением нулевого или реверсного кровотока, при III типе наблюдается прерывистый или интермитентный кровоток в артерии пуповины, возникающий при наличии артерио-артериального анастомоза большого диаметра и нарушении синхронности сердечных сокращений обоих плодов. В публикациях последних лет существуют указания на то, что типы ССЗРП сопровождаются разной степенью выраженности неблагоприятных исходов [8, 9].

Несмотря на использование допплерометрических показателей кровотока в артерии пуповины и классификации, предложенной Gratacos E. et al. [7], исходы беременности, осложненной ССЗРП, могут варьировать в широком диапазоне, и их прогнозирование крайне затруднено. В настоящее время существует несколько подходов к ведению беременности, осложненной ССЗРП, таких как длительное стационарное наблюдение, преждевременное родоразрешение, селективный фетоцид плода с задержкой роста, фетоскопия и лазерная коагуляция анастомозов плаценты. При этом не получено достоверных данных, какой вариант правильный.

Таким образом, актуальным остается изучение особенностей течения беременности и перинатальных исходов при монохориальной двойне, осложненной ССЗРП, в частности, при разных его типах.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей течения монохориальной многоплодной беременности и перинатальных исходов при ССЗРП.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное исследование 196 беременных и 376 новорожденных, которые находились под наблюдением и были родоразрешены на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России в 2014–2019 гг.

Критерий включения: беременность монохориальной диамниотической двойней.

Критерии исключения: монохориальная моноамниотическая двойня, дихориальная диамниотическая двойня, многоплодная беременность высшего порядка (тройни, четверни), неизвестная хориальность, генетические аномалии у одного или обоих плодов, фето-фетальный трансфузионный синдром, синдром анемии-полицитемии и синдром обратной артериальной перфузии при монохориальной двойне.

Срок беременности рассчитывался на основании первого дня последней менструации или копчико-теменного размера (КТР) большего плода, измеренного в 10–14 недель беременности.

Определение типа хориальности и амниальности при многоплодии производилось до 14 недель беременности на основании эхографической оценки. Подтверждением монохориальной диамниотической двойни являлось наличие одного плодного яйца (одного хориона), содержащего два живых плода и два амниона (наличие Т-признака).

Диагностика ССЗРП основывалась на следующих критериях: вес одного из плодов менее 10 перцентиль, и/или окружность живота одного из плодов превышает окружность второго более 10%, и/или разница предполагаемого веса близнецов больше 25% при проведении двух последовательных УЗИ с периодичностью 1 раз в 1 или 2 недели. Для расчета дискордантности веса плодов и новорожденных применялась следующая формула: ((А – В) × 100)/А, где А – вес большего плода, В – меньшего.

Все пациенты были разделены на две группы: первая (контрольная) включала 100 беременных монохориальной диамниотической двойней с симметричным ростом плодов; вторая (основная) – 96 беременных монохориальной диамниотической двойней, осложненной ССЗРП. Согласно классификации, предложенной E. Gratacos et al., основная группа была разделена на три подгруппы в зависимости от типа ССЗРП [7]. В основу классификации ССЗРП положены изменения кровотока в артерии пуповины плода с задержкой роста. Выделяют три типа кривых кровотока в зависимости от изменений диастолического компонента: для I типа характерно наличие диастолического компонента, II типа – нулевой или реверсный кровоток, для III типа – интермитентный кровоток.

Оценка антенатального течения беременности проводилась на основании данных о внутриутробной гибели одного или обоих плодов, о типе родоразрешения (экстренное, плановое), показаниях к родоразрешению (плодовые, материнские).

Оценка неонатальных исходов включала гестационный возраст при рождении, вес при рождении, состояние новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах, госпитализацию и продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии новорожденных, возникновение дыхательных расстройств, поражение центральной нервной системы и других систем, раннюю неонатальную смертность. Долгосрочные исходы у выписанных из стационара пациенток в ходе данного исследования не оценивались.

Статистический анализ

Для статистической обработки данных и построения графиков использовали электронные таблицы Microsoft Excel и пакет программ GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, USA). Для определения нормальности распределения использовали обобщенный тест Д᾽Агостино–Пирсона. Данные с нормальным распределением представлены как среднее значение (стандартное отклонение), для их сравнения использовали t-test. Данные с распределением, отличным от нормального, представлены как медиана (интерквартильный размах), для их сравнения использовали критерий Манна–Уитни. Качественные данные представлены как абсолютное значение (n) и %, для их сравнения использовали точный тест Фишера. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Исследование было одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Результаты

Проведен ретроспективный анализ течения 196 монохориальных диамниотических двоен; из них 96, осложненные ССЗРП, вошли в основную группу, а 100 неосложненных беременностей – в контрольную. Первый тип ССЗРП был выявлен у 69,8% (n=67) беременных, второй – у 20,8% (n=20) и третий – у 9,4% (n=9). Средний срок диагностики разных типов ССЗРП статистически не различался. Для I типа он составлял 23,2 недели, для II – 21,7 недели, для III – 22,3 недели, р=0,34.

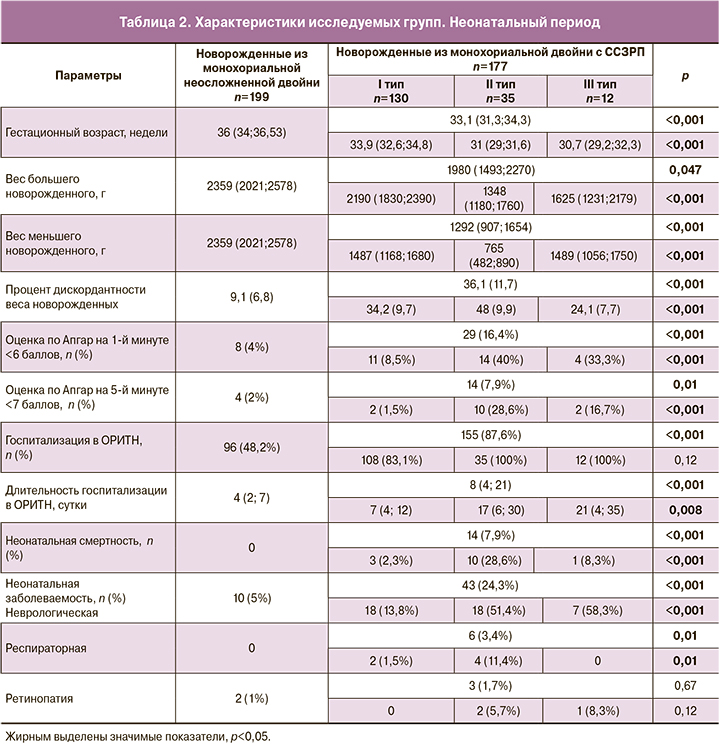

Возраст беременных в исследуемых группах статистически не различался. Сравнение возраста беременных в подгруппах также не выявило статистически значимых различий.

Сравнение как в группах, так и подгруппах таких характеристик, как индекс массы тела беременных, паритет, частота наступления беременности с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, а также частота гестационного сахарного диабета и преэклампсии показало отсутствие значимых различий.

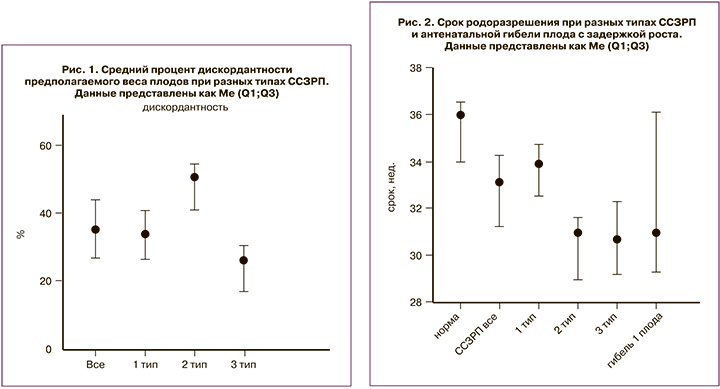

В подгруппах для каждого типа ССЗРП на основании нескольких УЗИ рассчитывался средний процент дискордантности предполагаемого веса плодов. Наибольшая медиана процента дискордантности предполагаемого веса встречалась при II типе ССЗРП – 51% (41,3; 54,8), наименьшая - при III типе – 26,3% (17,1;30,4). При I типе медиана среднего процента дискордантности составила 34 (26,6;41), р<0,001, рис. 1.

Произведен детальный анализ случаев антенатальной гибели в исследуемой когорте, частота которой составила 6,6% (n=13). Данный показатель преобладал в группе с ССЗРП – 12,5% (n=12) по сравнению с контрольной – 1% (n=1), р=0,001, отношение шансов 14,1 (95% доверительный интервал 2,5–153,1). Сравнение частоты антенатальной гибели в подгруппах показало ее преобладание при III типе ССЗРП – 44,4% (n=4); при II типе данный показатель составил 20% (n=4), а при I – 5,9% (n=4), р=0,02. Антенатальная гибель обоих близнецов произошла в 3 случаях (3,1%) в основной группе, у 2 пациенток – при III типе ССЗРП и у 1 пациентки – при II типе. Средний срок беременности, при котором диагностировалась антенатальная гибель, составил 29,1 недели. Статистически значимой разницы срока антенатальной гибели в зависимости от типа ССЗРП выявлено не было: I тип – 29,6 недели, II – 28,2 недели и III – 29,4 недели, p=0,39.

В ходе анализа показаний к родоразрешению были выявлены статистически значимые различия. Беременные с монохориальной двойней, осложненной ССЗРП, значительно чаще были родоразрешены по показаниям со стороны плодов – в 50% (n=48). У пациенток из контрольной группы данное показание к родам было лишь в 9% (n=9) случаев, р<0,001. Оценка частоты показаний к родоразрешению со стороны плодов в подгруппах показала ее превалирование при II (75%) и III (77,8%) типах ССЗРП по сравнению с I типом (38,8%), р=0,004.

Самым распространенным способом родоразрешения в изучаемой когорте было кесарево сечение 83,7%. При этом его частота в основной (91,7%) и контрольной (76%) группах достоверно различалась, р=0,004. Сравнение частоты оперативного родоразрешения в зависимости от типа ССЗРП не выявило значимого различия, р=0,81.

Большинство беременных – 137 (69,9%) пациенток – были родоразрешены до 36 недель. Частота родоразрешения монохориальной двойни, осложненной ССЗРП, до 36 недель составляла 91,7% (n=88), неосложненной – 49% (n=49), р<0,001. Сравнение частоты родоразрешения до 36 недель в подгруппах показало отсутствие значимого различия, р=0,15.

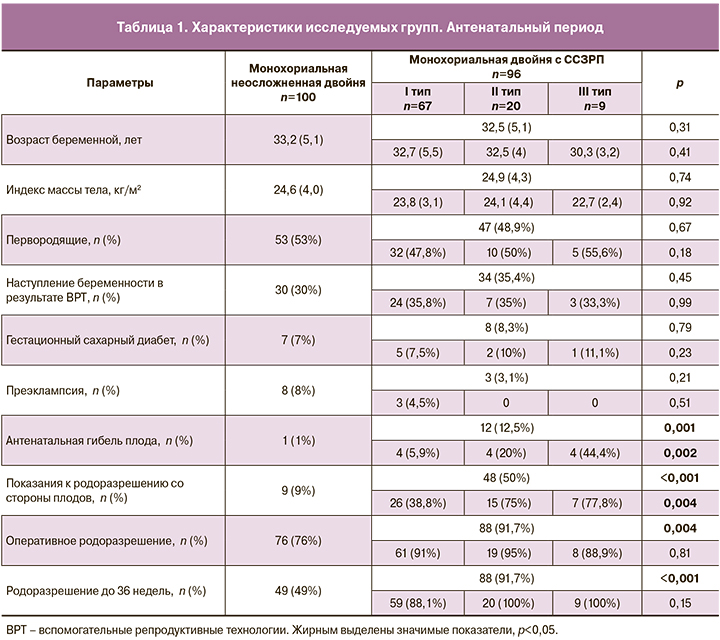

В ходе исследования также было оценено влияние антенатальной гибели плода с задержкой роста на сроки родоразрешения выжившего близнеца. Медиана срока родов при данном осложнении составила 31 неделю. Средний срок пролонгации беременности составил 3,75 недели, минимальный – 1 сутки, максимальный – 12 недель. Сравнение срока родоразрешения при антенатальной гибели плода с задержкой роста не выявило статистически значимого различия с исследуемыми подгруппами без антенатальной гибели, р=0,18 (рис. 2).

Клинические характеристики беременных и течения антенатального периода исследуемых групп представлены в таблице 1.

Сравнение гестационного возраста новорожденных показало значительное различие в исследуемых группах. Медиана гестационного возраста монохориальной двойни, осложненной ССЗРП, составила 33,1 недели, в то время как при неосложненной – 36 недель, р<0,001. Также данный показатель статистически различался в подгруппах – наименьший гестационный возраст был характерен для II и III типов ССЗРП, 31 и 30,7 недели соответственно, в то время как при I типе он составлял 33,9 недели, р<0,001.

Сравнение веса всех новорожденных контрольной группы проводилось отдельно с большими и с меньшими близнецами из основной группы. Такое же разделение проводилось и в подгруппах. Анализ показал значительно меньшие медианные значения при монохориальной двойне, осложненной ССЗРП, по сравнению с неосложненной беременностью, р<0,001. Причем это было характерно не только для новорожденного с задержкой роста, но и для нормально растущего. Сравнение в подгруппах выявило наличие статистически значимого отличия при II типе – медиана веса как большего, так и меньшего близнеца была значительно меньше, чем при I и III типах, р<0,001. Соответственно, средний процент дискордантности веса новорожденных также различался в зависимости от типа ССЗРП – при I типе он составил 34,2%, при II – 48%, III – 24,1%, р<0,001.

Оценка состояния новорожденных проводилась на основании шкалы Апгар. В каждой из групп рассчитывалось количество детей, у которых в конце 1-й минуты после рождения оценка составляла менее 6 баллов, в конце 5-й минуты – менее 7. При монохориальной двойне, осложненной ССЗРП, количество детей с низкими оценками по шкале Апгар было значительно больше, чем при неосложненной – на 1-й минуте 16,4% и 4%, на 5-й – 7,9% и 2% соответственно, р<0,001. Наибольшее количество новорожденных из монохориальной двойни, осложненной ССЗРП, с низкими оценками по шкале Апгар было выявлено при II и III типах – на 1-й минуте 40% и 33,3%, на 5-й – 28,6% и 16,7% соответственно; при I типе количество новорожденных было достоверно ниже – 8,5% в конце 1-й минуты и 1,5% – 5-й, р<0,001.

Сравнение частоты осложнений раннего неонатального периода показало их преобладание в группе монохориальной двойни, осложненной ССЗРП. Так, частота госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) при ССЗРП превосходила таковую при неосложненной двойне, 87,6% и 48,2% соответственно, р<0,001. Сравнение данного показателя в подгруппах не выявило статистически значимых различий.

Длительность пребывания новорожденных в ОРИТН была больше при ССЗРП, а наибольший койко-день наблюдался при II и III типах. Медиана длительности госпитализации в ОРИТН при монохориальной двойне, осложненной ССЗРП, составляла 8 дней, в то время как при неосложненном течении беременности – 4 дня, р<0,001. Наиболее продолжительной была госпитализация в ОРИТН при II и III типах ССЗРП – 17 и 21 день, при I типе этот показатель составлял 7 дней, р=0,008.

В ходе анализа неонатальной заболеваемости установлено повышение частоты неврологических осложнений у новорожденных с ССЗРП – 24,3% по сравнению с группой контроля – 5%, р<0,001. Частота неврологических нарушений была значительно выше при II и III типах ССЗРП – 51,4 и 58,3% соответственно по сравнению с I типом – 13,8%, р<0,001.

Респираторные нарушения у новорожденных были выявлены только в группе с ССЗРП I и II типов. Сравнение частоты развития ретинопатии новорожденных в группах и подгруппах показало отсутствие значимых различий.

Случаи ранней неонатальной смертности отмечались только в группе новорожденных с ССЗРП. Частота данного показателя составила 7,9% (n=14). Среди 14 погибших новорожденных 5 (35,7%) были большими из двойни, 9 (64,3%) – меньшими, р=0,26. Анализ неонатальной летальности в подгруппах показал его преобладание при II типе ССЗРП – 28,6%. С целью подробного изучения случаев летальности были проанализированы такие показатели, как срок и метод родоразрешения, а также вес новорожденных. Выявлено наличие статистической разницы в сроке родоразрешения – погибшие дети были рождены в 29 (27,9;31,5) недель, в то время как медиана родов при ССЗРП составляла 33,14 (31,3;34,3) недели, р<0,001. Метод родоразрешения не оказывал влияния на частоту неонатальной смертности, так как все погибшие дети были рождены путем операции кесарева сечения. Медианные значения веса погибших детей статистически отличались от веса выживших новорожденных с задержкой роста, 705 (487;1053) и 1292 (907;1654) г соответственно, р=0,001.

Клинические характеристики новорожденных и неонатального периода исследуемых групп представлены в таблице 2.

Обсуждение результатов

Нарушение роста одного из плодов является одним из специфических осложнений многоплодной беременности [10]. В случае, если предполагаемый вес плода менее 10-го перцентиля [11] и/или разница между предполагаемым весом близнецов более 25% [12], применяется термин «селективная задержка роста плода». ССЗРП, являясь одним из наиболее частых осложнений монохориальной многоплодной беременности, нередко приводит к внутриутробной гибели одного или обоих плодов и/или развитию неврологических нарушений близнецов [2, 3].

Основная причина развития ССЗРП – неадекватное разделение плаценты, а также наличие сосудистых анастомозов [4]. Известно, что степень плацентарного несоответствия коррелирует с выраженностью дискордантности веса плодов, а наличие плацентарных анастомозов может частично компенсировать плацентарную недостаточность [5]. Также известно, что для разных типов ССЗРП характерны различные варианты ангиоархитектоники плаценты – наиболее выраженное плацентарное несоответствие наблюдается при II типе, наличие крупного артерио-артериального анастомоза – при III типе. В ходе данного исследования оценивалась дискордантность предполагаемого веса плодов при разных типах ССЗРП. Наибольшая дискордантность встречалась при II типе, что можно объяснить выраженным плацентарным несоответствием, а наименьшая – при III – наличие плацентарных анастомозов компенсировало плацентарную недостаточность.

Публикации последних лет указывают на связь между степенью выраженности дискордантности веса близнецов и перинатальной заболеваемостью и смертностью [13].

Антенатальная гибель одного или обоих плодов при монохориальной двойне является одним из наиболее грозных осложнений беременности. Известно, что при монохориальном типе плацентации ее частота значительно выше, чем при дихориальном, 19,1 против 6,5 на 1000 новорожденных соответственно [14]. Частота антенатальной смертности в данном исследовании составила 6,6%. Анализ в группах показал корреляцию с ССЗРП –риск антенатальной гибели при осложненной монохориальной двойне был выше в 14,1 раза (ОШ 14,1; 95% ДИ 2,5–153,1) по сравнению с неосложненной беременностью.

Известно, что в артерии пуповины плода с задержкой роста часто обнаруживается нарушенный кровоток – его разные степени тяжести легли в основу классификации [7]. Состояние плода коррелирует с индексом пульсации и типом кривой конечного диастолического потока. Наиболее благоприятное нарушение кровотока в артериях пуповины сопровождается повышением значений индекса пульсации выше 95 перцентиля при сохранении положительного конечного диастолического потока, что характерно для I типа ССЗРП. Нулевой и реверсный конечный диастолический кровоток возникают в результате присоединения к повышенному сопротивлению потоку крови уменьшения сократительной активности миокарда в результате декомпенсации. Данные типы кровотока, характерные для II типа ССЗРП, являются более неблагоприятными в сравнении с положительным конечным диастолическим потоком. Для III типа ССЗРП характерен прерывистый, или интермитентный, кровоток, который возникает при наличии артерио-артериального анастомоза большого диаметра и нарушении синхронности сердечных сокращений обоих плодов [7].

В соответствии с изложенным выше, для разных типов ССЗРП характерна разная частота антенатальной гибели. Большинство последних публикаций, посвященных подразделению ССЗРП на типы, подтвердили, что II и III типы наиболее часто сопровождаются неблагоприятным исходом [9, 15]. В ходе данного исследования были также подтверждены данные о том, что для II и III типов синдрома характерна более высокая частота антенатальной гибели, чем для I. При этом наибольшая частота была отмечена при III типе ССЗРП – 44,4% (n=4), при II типе данный показатель составил 20% (n=4), а при I – 5,9% (n=4), р=0,02. Особого внимания заслуживает антенатальная гибель обоих близнецов, которая встретилась в 3 случаях, причем 2 из них были при III типе ССЗРП и 1 – при II типе. Высокая частота антенатальной гибели при III типе может быть объяснена влиянием крупного артерио-артериального анастомоза, посредством которого может осуществляться быстрая и массивная трансфузия от одного плода к другому. Анализ сроков антенатальной гибели в исследуемой нами когорте показал, что средний срок беременности, при котором диагностировалась антенатальная гибель, составил 29,1 недели. Статистически значимой разницы срока антенатальной гибели, в зависимости от типа ССЗРП выявлено не было. Проспективное исследование, выполненное Tul et al. на 387 монохориальных двойнях, выявило значительное повышение риска антенатальной гибели после 33 недель – 6,2% [16].

Большинство беременных, 83,7%, вошедших в исследование, были родоразрешены оперативно, путем операции кесарева сечения. Подобная частота оперативного родоразрешения двойни (около 94%) была продемонстрирована Carter et al. [17]. В исследуемых группах было выявлено различие частоты кесарева сечения – его преобладание при ССЗРП. При этом различие по типам ССЗРП не увеличивало частоту оперативного родоразрешения.

Известно, что гестационный возраст при рождении является основной детерминантой перинатального исхода как при одноплодной, так и многоплодной беременности [18]. Частота преждевременных родов при многоплодной беременности составляет от 54,4% до 87%, что значительно больше, чем при одноплодной [19]. Пациенты с беременностью, осложненной ССЗРП, родоразрешаются преждевременно из-за риска внутриутробной гибели плода с задержкой роста, что было также подтверждено в ходе нашего исследования. В данном исследовании 49% беременных с неосложненной монохориальной двойней были родоразрешены до 36 недель. Частота родов до 36 недель в группе с ССЗРП составила 91,7%. 100% беременных со II и III типом были родоразрешены до 36 недель. Это объясняется высоким риском антенатальной гибели плода при данных типах синдрома. Соответственно, это также подтверждалось превалированием показаний к родоразрешению со стороны плодов в группе с осложненной беременностью.

Закономерно, что масса тела новорожденных из монохориальной двойни с ССЗРП была меньше, чем у детей из группы контроля. Это связано как с меньшей массой новорожденного с задержкой роста, так и с более ранним родоразрешением этих пациентов.

Сравнение неонатальных исходов, представленных в нашем исследовании, показало влияние ССЗРП плода на частоту заболеваемости и смертности новорожденных. Неудовлетворительное состояние новорожденных, сопровождавшееся низкими оценками по шкале Апгар, чаще встречалось при осложненной монохориальной беременности. Дети с ССЗРП значительно чаще госпитализировались в ОРИТН, что также сопровождалось их более длительным пребыванием в стационаре. Закономерно, что неонатальная заболеваемость у новорожденных из осложненной монохориальной двойни была выше. По данным ряда авторов, частота неонатальных осложнений, таких как сепсис, неврологические и дыхательные нарушения, выше при ССЗРП [9]. При этом риск неврологической патологии повышается с увеличением выраженности отставания росто-весовых показателей детей с задержкой роста, что было показано в исследовании D’Antonio et al. [13]. Анализ неонатальной заболеваемости в зависимости от типа ССЗРП показал ее преобладание при II и III типах. Возможно, это вызвано более ранним родоразрешением беременных с данными типами ССЗРП по сравнению с I типом. В то же время для II типа синдрома характерна наибольшая дискордантность веса новорожденных, и как раз среди детей с задержкой роста наблюдалось большинство осложнений. Также обращает на себя внимание высокая частота неврологических нарушений у новорожденных с III типом ССЗРП. По данным E. Gratacos et al., это объясняется наличием крупного артерио-артериального анастомоза, посредством которого может происходить острая гемотрансфузия от одного плода к другому, вызывающая резкое снижение объема циркулирующей крови и приводящая к гипоксии [15].

Случаи ранней неонатальной смертности отмечались только в группе новорожденных с ССЗРП. Вполне возможно, что наблюдаемая высокая частота ранней неонатальной летальности у новорожденных из монохориальной двойни, осложненной ССЗРП, может быть результатом недоношенности. Это подтверждается тем, что срок родоразрешения погибших детей был меньше (29 недель), чем в остальных случаях ССЗРП (33,14 недели). Однако, по данным Di Mascio et al., анализ исходов детей из двойни, рожденных после 34 недель, показал высокий риск неонатальной заболеваемости и смертности среди новорожденных с задержкой роста [20]. Это позволило авторам предположить, что ССЗРП является независимым фактором, негативно влияющим на перинатальный исход в более позднем гестационном возрасте. Медианные значения веса погибших детей статистически отличались от веса выживших новорожденных с задержкой роста, 705 и 1292 г, что подтверждает результаты приведенного выше исследования.

Настоящее исследование позволило получить информацию о роли ССЗРП в развитии перинатальных осложнений монохориальной многоплодной беременности. Это требует более пристального наблюдения, так как данная беременность сопровождается высоким перинатальным риском (риск внутриутробной гибели плодов, высокая неонатальная смертность, неврологическая и респираторная заболеваемость новорожденных). Сравнение частоты неблагоприятного течения беременности и тяжелого состояния новорожденных, представленных в данном исследовании, показало их преобладание при II и III типах синдрома. Риск антенатальных осложнений при данных типах ССЗРП приводит к более раннему родоразрешению. При этом ряд осложнений неонатального периода можно связать с влиянием недоношенности.

Сильная сторона исследования – достаточная выборка из 196 беременных и 376 новорожденных; ведение беременности, родоразрешение и выхаживание новорожденных в отделениях одного учреждения.

Основным ограничением данного исследования является ретроспективный дизайн.

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, направленные на поиск предикторов осложнений антенатального периода, что позволило бы безопасно пролонгировать беременность, осложненную ССЗРП.

Заключение

Монохориальная многоплодная беременность, осложненная ССЗРП, сопровождается высоким риском перинатальных осложнений по сравнению с неосложненной монохориальной двойней. II и III типы ССЗРП наиболее часто сопровождаются неблагоприятными исходами – антенатальной гибелью плода/плодов, ранней неонатальной смертностью и неврологическими нарушениями.