Синдром обратной артериальной перфузии (СОАП) — редкое осложнение монохориальной многоплодной беременности, с частотой встречаемости 1 случай на 35000 родов, характеризующееся наличием грубых пороков развития и отсутствием функционирующего сердца одного из плодов (плод акардиакус); при этом его кровоснабжение обеспечивается за счет второго плода (плода-помпы). Неблагоприятный исход беременности, осложненной СОАП, наблюдается в 60—85 %.

Патогенез данного состояния до конца не ясен. Предположительно, плод с акардией развивается в условиях существования двух доминантных анастомозов в монохориальной плаценте [1]. По артерио-артериальному анастомозу плод-помпа перекачивает кровь плоду с акардией, а по вено-венозному она возвращается. Таким образом, плод-помпа обеспечивает кровообращение акардиального плода с противоположно направленным кровотоком. Фактически, развитие недостаточности большинства систем органов аномального плода связано с гемодинамическими нарушениями, проявляющимися тем, что к нему под небольшим давлением поступает кровь с низким содержанием кислорода [2, 3].

К основным ультразвуковым признакам СОАП относятся: отсутствие нормально функционирующего сердца и реверсный (обратный) кровоток в артерии пуповины у аномально сформированного плода по данным допплерометрии. К дополнительным признакам относят широкий спектр различных аномалий развития плода с акардией: отсутствие или недоразвитие головы, конечностей, внутренних органов, утолщение воротникового пространства, отек мягких тканей, единственная артерия пуповины, выраженное несоответствие фетометрических параметров плодов [4]. В первом триместре беременности акардиальный плод может быть ошибочно принят за погибшего близнеца, особенно если присутствуют структуры черепа. Однако при последующих ультразвуковых исследованиях при СОАП будет отмечаться рост «погибшего» плода. Дифференциальная диагностика также проводится с тератомой. В отличие от тератомы, акардиальный плод всегда имеет связь с плацентой посредством пуповины [5].

Осложнения беременности при СОАП вызваны активным ростом плода с акардией, что является отражением его чрезмерного кровоснабжения плодом-помпой. Прогрессивно нарастающий объем крови в «общей» системе циркуляции приводит к развитию кардиомиопатии, сердечной недостаточности и в финале — к внутриутробной гибели плода-помпы. В свою очередь, многоводие, возникающее из-за полиурии, приводит к преждевременному излитию околоплодных вод и преждевременным родам [6].

Ключевым вопросом ведения беременности является оценка риска развития неблагоприятного исхода, лежащая в основе выбора тактики ведения беременности. В случае выявления СОАП в сроке до 12 недель рекомендуется проинформировать женщину о высокой вероятности неблагоприятных перинатальных исходов и предложить прерывание беременности. При более поздней диагностике беременность пролонгируется. Лечебную тактику подразделяют на консервативную и оперативную. С целью улучшения перинатальных исходов беременности, осложненной СОАП, предпринимаются различные внутриутробные вмешательства, направленные на прекращение поступления крови к плоду с акардией. В настоящее время остается нерешенным вопрос о том, следует ли выполнять внутриутробное вмешательство всем пациентам с СОАП, так как операция не лишена рисков – гибели плода-помпы и прерывания беременности. С другой стороны, при отсутствии выраженного кровоснабжения и роста плода с акардией возможна консервативная тактика ведения беременности.

В связи с этим является актуальным проведение исследования, направленного на определение оптимальной тактики ведения монохориальной многоплодной беременности, осложненной СОАП, и четких показаний к проведению оперативного лечения в антенатальном периоде.

Цель исследования: Сравнить эффективность оперативной и консервативной тактики ведения беременности, осложненной СОАП.

Материалы и методы исследования

С 2010 по 2017 годы на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России проходили обследование и лечение 47 пациенток с многоплодной беременностью, осложненной СОАП. Нами проведен ретроспективный анализ перинатальных исходов в группах исследования.

Пренатальная диагностика СОАП основывалась на выявлении монохориальной многоплодной беременности и наличии выраженных аномалий развития одного из плодов, ретроградного кровотока в артерии пуповины по данным допплерометрии и отсутствия нормально функционирующего сердца. Прогрессирование СОАП устанавливалось при подтверждении увеличения размеров плода с акардией по данным динамического ультразвукового исследования и сохранении кровотока в сосудах его пуповины и туловища.

В каждом случае проводилась детальная оценка анатомии плода-помпы с целью исключения врожденных аномалий развития. Отдельное внимание уделялось эхографическим признакам декомпенсации состояния плода-помпы: кардиомиопатии, проявляющейся кардиомегалией, гипертрофией миокарда, недостаточностью атриовентрикулярных клапанов, аномальным кровотоком в венозном протоке, водянке, степени выраженности многоводия.

Всем пациентам были разъяснены различные варианты ведения беременности при СОАП, включая консервативную (выжидательную) тактику и внутриутробное вмешательство. Выбор тактики ведения беременности осуществлялся исходя из срока беременности на момент госпитализации в Центр, клинической ситуации и информированного согласия пациента. Оперативное внутриутробное лечение предлагалось пациентам в сроке беременности от 15 до 23 недель в случаях прогрессирования роста плода с акардией, при признаках декомпенсации состояния плода-помпы, при моноамниотической беременности. Консервативная (выжидательная) тактика рекомендовалась при отсутствии признаков прогрессирования СОАП, отсутствии кровотока у плода с акардией, а также в сроке беременности более 23 недель, ввиду технической невозможности коагуляции сосудов пуповины большого диаметра.

В первую группу вошли 17 пациенток с консервативным ведением беременности. Вторую группу составили 28 беременных, которым выполнялось внутриутробное вмешательство. В зависимости от типа выполняемой операции вторая группа была разделена на две подгруппы — А и В. В подгруппу А вошли 22 пациентки, которым проводилась интерстициальная лазерная коагуляция сосудов пуповины плода с акардией под контролем эхографии. Данная операция выполнялась под местным обезболиванием. Иглой 18G производилась пункция передней брюшной стенки, стенки матки и туловища плода с акардией. В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) под контролем ультразвуковой навигации конец иглы подводился к месту вхождения пуповины в туловище плода, мандрен извлекался, в просвет иглы вводился 0,7 мм световод Nd:YAG лазерной установки (Dornier Medilas Fibertom 8100, Dornier MedTech, Germany). Проводилось несколько сессий коагуляции в режиме непрерывной волны с мощностью 50 Вт до прекращения регистрации кровотока в сосудах пуповины по данным ЦДК.

В подгруппу В было включено 6 случаев монохориальной моноамниотической многоплодной беременности, при которых проводилась лазерная коагуляция и пересечение пуповины акардиального плода под контролем фетоскопии.

Полученные данные были обработаны с использованием программ Excel (Microsoft Office 2011) и SPSS Statistics v20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Математические методы обработки данных включали статистический и корреляционный анализ. Для определения значимости различий сопоставляемых категориальных переменных использовали точный тест Фишера и χ2-тест, а тест Манна-Уитни — для непрерывных переменных. Значение коэффициента Пирсона менее 0,05 принималось за уровень статистической достоверности.

Результаты исследования

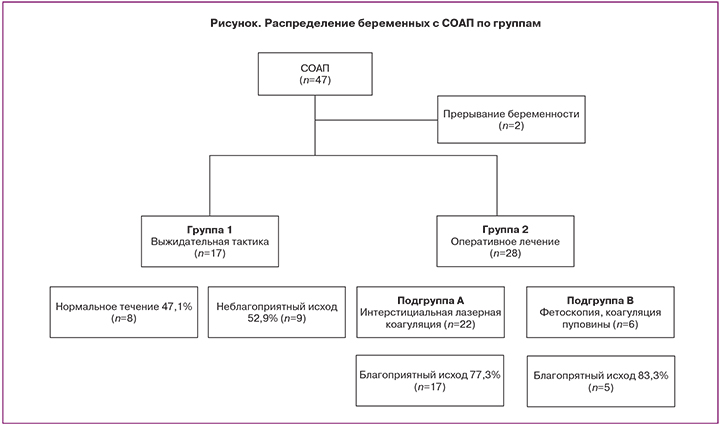

В данное исследование вошли 47 пациенток с многоплодной беременностью осложненной СОАП, обратившихся в ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава России. У двух пациенток в сроке до 12 недель проводилось прерывание беременности, в одном из-за аномалий развития плода-помпы (дефект межжелудочковой перегородки, общий артериальный ствол), в другом — по желанию женщины. Наиболее часто СОАП осложнял течение монохориальной диамниотической двойни – в 72,3% (34 пациентки). При монохориальной моноамниотической двойне данное осложнение встречалось в 14,9% (7 женщин), при дихориальной триамниотической тройне — в 6,4% (3 пациентки), при монохориальной триамниотической тройне – в 4,3% (2 женщины), при дихориальной диамниотической тройне – в 2,1% (1 женщина). В первую группу с выжидательной тактикой ведения беременности вошли 13 пациенток с монохориальной диамниотической двойней, 3 — с монохориальной моноамниотической двойней и 1 — с дихориальной триамниотической тройней.

Во вторую группу вошли 19 беременных с монохориальной диамниотической двойней, 4 — с монохориальной моноамниотической двойней, 2 — с монохориальной триамниотической тройней, 2 — с дихориальной триамниотической тройней и 1 — с дихориальной диамниотической тройней.

На рисунке представлено распределение беременных по группам в зависимости от тактики ведения, а также исходы в каждой из групп. В первой группе благоприятное течение беременности наблюдалось у 8 пациенток (47,1%), причем у 5 из них в сроке до 20 недель было отмечено полное самопроизвольное прекращение кровотока в пуповине и сосудах туловища плода с акардией. Неблагоприятные перинатальные исходы в первой группе имели место в 9 наблюдениях (52,9%), в 6-ти — из-за выраженного кровоснабжения плода с акардией, у плода-помпы развивалась кардиомиопатия и многоводие, что и явилось причиной перинатальных потерь; в трех — наблюдалась антенатальная гибель плода-помпы до 16 недель беременности без каких-либо признаков декомпенсации его состояния. Средний срок родоразрешения в данной группе составил 32,3±5,4 недели.

Во второй группе благоприятный исход наблюдался у 78,6% беременных (22 из 28). Наиболее частым методом внутриутробного лечения СОАП являлась интерстициальная лазерная коагуляция сосудов акардиального плода, которая проводилась в сроке 19,3±3,2 недели. Данная операция выполнена 22 пациенткам, вошедшим в подгруппу А. Частота благоприятного исхода в данной подгруппе составила 77,3% (17 из 22). У 4 пациенток интерстициальная коагуляция сосудов плода с акардией была не полной, и кровоток сохранялся на протяжении всего срока беременности. При этом динамика роста акардиального плода была менее выраженной, чем до операции, и признаков кардиомиопатии и многоводия у плода-помпы отмечено не было.

Среди 5 пациенток с неблагоприятным исходом интерстициальной лазерной коагуляции сосудов плода с акардией у 4-х произошла гибель плода-помпы в раннем послеоперационном периоде, у 1 – преждевременное излитие околоплодных вод и роды через 12 дней после операции в сроке 23 недели, ребенок погиб в раннем неонатальном периоде из-за недоношенности. Коагуляция и пересечение пуповины акардиального плода под контролем фетоскопии выполнены 6 пациентам из подгруппы В в сроке беременности 21,2±2,4 недели. Частота благоприятного исхода составила 83,3% (5 из 6). У одной пациентки в раннем послеоперационном периоде произошло преждевременное излитие околоплодных вод и прерывание беременности в сроке 19 недель 4 дня. Средний срок родов во второй группе составил 34,5±3,1 недели. При этом в подгруппе А частота преждевременных родов была ниже, чем в подгруппе В — 4,5% и 16,7% соответственно.

Таким образом, частота благоприятного исхода беременности, осложненной СОАП, была достоверно выше в группе с внутриутробным лечением, чем в группе с консервативной тактикой ведения, 78,6% и 47,1% соответственно (P=0,0023).

Обсуждение

В настоящее время продолжается дискуссия относительно выбора тактики ведения многоплодной беременности, осложненной СОАП – консервативной или оперативной.

Moore с соавт. проанализировали исходы 49 беременностей с СОАП Согласно полученным результатам, перинатальная смертность плода-помпы наблюдалась в 55% [7]. Прогноз исхода беременности напрямую зависел от степени кровоснабжения плода с акардией. Известно, что риск развития сердечной недостаточности плода-помпы повышается при выраженном кровоснабжении и прогрессировании роста акардиального плода. Для прогнозирования перинатальных исходов Moore с соавт. предложили использовать отношение размеров плода с акардией и плода-помпы. При отношении более 70% значительно повышается вероятность развития таких осложнений, как преждевременные роды, многоводие, сердечная недостаточность плода-помпы [7]. На основании этого некоторые авторы предлагают консервативную тактику ведения беременности с регулярным ультразвуковым мониторингом состояния плода-помпы [8]. Согласно проведенному исследованию, в 88% наблюдений исход беременности был благоприятным при размерах плода с акардией менее 50% размеров плода-помпы. Сторонники консервативного ведения считают доказательства эффективности и безопасности раннего оперативного вмешательства недостаточными. Согласно их мнению, необходима тщательная и регулярная оценка параметров состояния плода-помпы и только при появлении признаков декомпенсации сердечной деятельности плода-помпы или многоводия возникает целесообразность проведения оперативного лечения.

Существует другая тактика ведения беременности, осложненной СОАП – раннее внутриутробное вмешательство, которое выполняется «профилактически» до появления осложнений. По данным Lewi и соавт. в трети случаев СОАП плод-помпа при выжидательной тактике ведения погибает до 18 недель беременности, без каких-либо предикторов, указывающих на неблагоприятный исход [9]. По данным других авторов, гибель плода-помпы до 16 недель беременности при выявлении СОАП в первом триместре составляла от 83 до 100% [10, 11].

Результаты раннего внутриутробного вмешательства являются многообещающими – выживаемость плода-помпы достигает 80% [12].

Таким образом, из-за невозможности точно прогнозировать осложнения СОАП, случаев гибели плода-помпы без признаков его декомпенсации и технических трудностей позднего оперативного вмешательства, большинство исследователей выступают за профилактическое внутриутробное лечение в 16–20 недель [9, 13]

В последнее десятилетие предлагались следующие методики для разобщения систем крово-обращения плода-помпы и акардиального плода: инъекция 960 этанола во внутрибрюшную часть артерии пуповины [14], перевязка пуповины при фетоскопии [15], фетоскопическая лазерная коагуляция [13], моно- и биполярная коагуляция сосудов пуповины, интерстициальная лазерная коагуляция под ультразвуковым контролем [12], высокочастотная аблация сосудов акардиального плода [16], введение в артерии пуповины под эхографическим контролем тромбогенной спирали, введение эмболов в кровеносную систему плода акардиакуса [17], гистеротомия и селективное родоразрешение плода-акардиакуса, коагуляция сосудов плода с акардией при помощи высокочастотного ультразвука.

В настоящее время интерстициальная лазерная коагуляция сосудов плода с акардией, выполняемая под контролем эхографии, является наиболее часто применяемой методикой. К ее преимуществам можно отнести малую инвазивность, по сравнению с высокочастотной аблацией и фетоскопическим доступом, и возможность выполнения на ранних сроках беременности [11]. На основании метаанализа 10 исследований, в которых изучен 51 случай интерстициальной лазерной коагуляции сосудов плода с акардией, установлено, что благоприятный исход для плода-помпы наблюдался в 80%, а преждевременные роды до 32 недель имели место в 11%. По данным этого метаанализа результаты были несколько лучше, если лечение проводилось до 16 недель. В 18 наблюдениях, когда лечение было проведено до 16 недель, выживаемость плода-помпы составила 88,9% (16 из 18), а частота преждевременных родов – 11,1% [11]. В нашем исследовании частота неблагоприятных исходов после интерстициальной лазерной коагуляции сосудов плода с акардией была также низкой и составила 22,7% (5 из 22).

Внутриутробное вмешательство при СОАП, выполняемое под контролем фетоскопии, обычно применяется с 17–18 недель беременности. Основным показанием для данного оперативного вмешательства является моноамниотическая многоплодная беременность, осложненная СОАП, когда необходимо не только коагулировать пуповину плода с акардией, но и пересечь ее, так как частота гибели плода-помпы из-за перепутывания пуповин чрезвычайно высока. В ряде исследований сообщалось о частоте благоприятных исходов, превышающих 80% при данном виде терапии, однако высок риск преждевременного излития околоплодных вод от 22% до 57%, что нередко приводит к преждевременным родам [18]. Кроме того, выполнение коагуляции пуповины плода с акардией под контролем фетоскопии в сроках ранее 17 недель сопровождается более высокой частотой гибели плода-помпы. В связи с вышеуказанным, коагуляция и пересечение пуповины акардиального плода под фетоскопическим контролем является методом выбора только при моноамниотической беременности. В ходе данного исследования выполнено 6 фетоскопических коагуляций и пересечений пуповин плодов с акардией, частота благоприятного исхода составила 83,3% (5 из 6). При этом стоит отметить большую частоту преждевременных родов по сравнению с подгруппой, где выполнялась интерстициальная лазерная коагуляция сосудов, 16,7% и 4,5% соответственно.

Заключение

Прогноз для жизни и здоровья плода при монохориальной беременности, осложненной СОАП, как правило, неблагоприятный. Естественное течение данного синдрома сопровождается высокой частотой перинатальной заболеваемости и смертности. К сожалению, выжидательная тактика ведения беременности не позволяет предотвратить развитие осложнений. Согласно полученным нами результатам, своевременная внутриутробная хирургическая коррекция СОАП способствует значительному снижению перинатальных потерь.