Преждевременные роды (ПР) - это полиэтиологический синдром с различными клиническими фенотипами, несмотря на общность патогенетических механизмов. Поэтому любой прогресс в понимании механизмов развития спонтанных преждевременных родов (сПР) требует признания того, что это - результат суммирования нескольких факторов риска [1]. В связи с чем поиск новых предикторов и идентификация точных маркеров является важной исследовательской задачей [2, 3].

Точная медицина (с англ. precision medicine) - это новый подход в современной медицине, который разрабатывает стратегии профилактики и план лече-ния заболеваний на основании индивидуальной изменчивости молекулярного фенотипа. Эталонным примером данного подхода выступают генетические исследования, в формате которых в настоящее время активно изучаются метаболомные профили различных патогенетических путей [4, 5]. Исследование метаболических путей как способа фундаментального понимания патогенеза сПР на уровне омиксных тех-нологий является активно изучаемым современным подходом [6]. Учеными предложен новый термин «metabolotype», отражающий метаболомный профиль человека [7]. Патологические и физиологические процессы, происходящие внутриутробно, лучше отражаются в анализе метаболома, чем в геномных исследованиях, так как метаболомные пути являются частью фенотипического проявления патологического процесса [8].

Согласно современной концепции, ведущей при-чиной сПР является воспаление как триггерный ком-понент, инициирующий выработку простагландинов, которые запускают родовую деятельность, независимо от срока беременности [9, 10]. Метаболомный анализ с последующей идентификацией таргетных профилей органических кислот позволяет верифицировать внутриамниотическое воспаление и риски реализации сПР [8]. Анализ метаболомных сигнатур плаценты показал высокие уровни белков и липидов, в том числе производных алифатических аминоспиртов, а также простагландинов и ацилкарнитинов у пациенток с ПР [11].

Амниотическая жидкость (АЖ) - это уникальный биоматериал, который отражает процессы, проис-ходящие одновременно на «территории» матери и плода, что определяет ее использование в качестве «эталона» при анализе акушерской патологии, в осо-бенности сПР [12]. R. Menon из Техасского универси-тета в своих исследованиях показал, что у пациенток с сПР статистически значимо были детектированы более высокие концентрации эссенциальных жирных кислот в АЖ [8, 13]. В АЖ беременных с досрочными родами отмечены более высокие значения таких ненасыщенных жирных кислот, оксолипинов и аль-дегидов, как 3-метоксибензолпропановая кислота, 4-гидроксиноненала, муконовый альдегид [14].

Вместе с тем поиск неинвазивных предикторов ставит перед исследователями новые задачи, и потен-циальным эффективным и легкодоступным биома-териалом выступает цервико-вагинальная жидкость (ЦВЖ). ЦВЖ обладает функцией первичного иммун-ного барьера на пути микробной адгезии и представ-ляет собой совокупность секретов различных мелких желез наружных половых органов, а также транссуда-та плазмы и местных иммунных клеток [15]. В то же время преимущества ее использования продиктованы трудоемким процессом, связанным с забором АЖ.

Анализ работ по исследованию ЦВЖ у беременных в большей степени освещает протеомный состав ЦВЖ (для сПР было характерно значительное увеличение N-ацетилнейраминовой и сиаловой кислот в III три-местре) [16], в то время как метаболомный профиль ЦВЖ при сПР требует изучения.

Цель исследования: изучить особенности метабо-ломного профиля АЖ и ЦВЖ у пациенток высокого риска развития ПР с досрочными и своевременными родами.

Материалы и методы

В ходе проспективного исследования, проведенного на базе 1-го акушерского отделения патологии беременности ФГБУ «НМИЦ АГП имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, обследованы 46 беременных высокого риска сПР. Критериями формирования группы высокого риска являлись анамнестические данные (сПР в анамнезе, поздние выкидыши), а также клинические признаки и эхогра-фические маркеры истмико-цервикальной недоста-точности (ИЦН). С целью адекватной верификации и оценки потенциального влияния полученных в ходе исследования метаболомных профилей в АЖ и ЦВЖ пациентки были разделены на 2 группы: основную группу составили 12 беременных с ПР (средний срок родов - 35,1±1,56 недели); 34 беременных со своевременными родами, наступившими в 38,6±0,99 недели, составили контрольную группу.

Всем беременным проводился анализ анамнестических и общепринятых клинико-лабораторных данных с оценкой микробного композиционного состава отделяемого нижнего генитального тракта; гистоло-гическое исследование тканей последа; применялись методы функциональной оценки состояния и фетометрия плода.

Были выбраны следующие критерии включения: одноплодная беременность, наступившая без исполь-зования вспомогательных репродуктивных техноло-гий; срок гестации 280-366 недель, соответствие ука-занным выше критериям высокого риска по реализации ПР. Особенностью данного исследования было обязательное наличие добровольного информирован-ного согласия беременных на процедуру трансабдо-трансабдоминального амниоцентеза под ультразвуковой навигацией для эксфузии АЖ. Условиями для невключения беременных в исследование были: многоплодие, предлежание плаценты, тяжелая экстрагенитальная и акушерская патология.

Критериями исключения в нашем исследовании были: преждевременный разрыв плодных оболочек, контаминация АЖ при проведении амниоцентеза (кровью, меконием и другими примесями), наличие инфекционных процессов в острой фазе и/или обострение хронической соматической патологии, а также нежелание пациентки участвовать в исследова-нии. Исследование получило одобрение локального комитета по биомедицинским исследованиям ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Для метаболомного анализа проводился забор АЖ (путем трансабдоминального амниоцентеза) и ЦВЖ (аспират, полученный после обработки шейки матки и влагалища 5,0 мл 0,9% раствора натрия хлорида). После этапа центрифугирования (для АЖ - 1300g 10 минут при комнатной температуре, для ЦВЖ - 1500g 10 минут при комнатной температуре с забором надосадочной жидкости) в лаборатории был проведен хромато-масс-спектрометрический анализ био-материала [17]. Исследование образцов выполняли с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе Agilent 1260 II с масс-спектрометрическим детектированием на масс- спектрометре Agilent 6460 в режиме мониторинга множественных реакций. Показатели хроматографи-ческого разделения, транзитных переходов между родительскими ионами и дочерними фрагментами для мониторируемых органических кислот, соответ-ствующие им хроматографические времена удержания, концентрации внутренних стандартов, а также сведения о чувствительности и воспроизводимости анализа приведены в руководстве JASEM для набора LC-MS/MS ANALYSIS OF ORGANIC ACIDS про-изводства JASEM, Турция. Концентрация метаболитов была проведена с использованием программы QuantAnalysis (Agilent, США) на основании постро-енной калибровочной кривой для каждой органической кислоты. Достоверность калибровочной кривой определялась по коэффициенту детерминации, минимальное значение которого было выбрано равным 0,95 (r >0,95).

Статистический анализ

Статистический анализ полученных данных про-водили с использованием программ GraphPad Prism 8.3 и IBM SPSS Statistics 22 с соблюдением общих рекомендаций для медицинских и биологических исследований. Описание количественных данных, имеющих нормальное распределение, представлено как среднее арифметическое и стандартное отклонение, при распределении отличающееся от нормального, данные представлены в виде медианы и квартилей. Для определения нормальности распределения использовали обобщенные тесты Д'Агостино-Пирсона и Андерсона-Дарлинга, а также критерий Колмогорова-Смирнова и критерий равенства дисперсий Левена (Levene's test). В работе были применены следующие методы обработки данных: критерий Фишера, сравнительный анализ переменных с помощью параметрического t-критерия Стьюдента для несвязанных совокупностей, при отсутствии нормального распределения данных применялись методы непараметрической статистики — U-критерий Манна—Уитни. Для оценки возможности прогнозирования ПР по концентрации органических кислот в АЖ и ЦВЖ были разработаны модели логистической регрессии. В качестве независимых переменных в моделях рассматривали концентрации различных комбинаций органических кислот. В качестве зависимой переменной выступала принадлежность пациентки к одной из исследуемых групп. Из всех разработанных моделей выбирали четыре с наибольшей величиной площади под ROC-кривой (AUC). Для каждой модели были определены критерий Вальда, 95% доверительный интервал (ДИ), отношение шансов (ОШ) и его доверительный интервал. Качество разработанных моделей определяли путем построения ROC-кривой, определения площади под ROC-кривой, а также расчета чувствительности и специфичности.

Статистически значимыми различиями для всех видов анализа считались различия при p<0,05.

Результаты

Срок беременности на момент проведения амниоцентеза, возраст, массо-ростовые показатели и индекс массы тела (ИМТ) были сопоставимы у 46 беременных высокого риска сПР, включенных в исследование. Клинико-анамнестическая характеристика обследованных, а также результаты гистологического исследования тканей последа представлены в таблице 1.

Возраст (р=0,65), ИМТ (р=0,78), особенности репродуктивного анамнеза (сПР р=0,70, коррекция ИЦН р=0,29) были сопоставимы между группами. Однако частота привычного невынашивания (р=0,04), а также наличие признаков воспалительных изменений в тканях последа (по типу диффузных и очаговых лимфо- и лейкоцитарных инфильтратов) были значимо выше в группе сПР (р=0,04). Нельзя не отметить, что данные факторы наиболее вероятно указывают на высокий риск течения латентного внутриамниотического воспаления.

Анализ течения беременности показал, что в частоте эпизодов угрожающих ПР в I (р=0,14), II (р=0,92) и III (р=1,00) триместрах, респираторных заболеваний (р=0,236), анемии беременных накануне исследования (р=0,901) статистически значимых различий не отмечалось. Учитывая, что одним из критериев формирования группы высокого риска была длина шейки матки, были проанализированы данные ультразвуковой цервико- метрии; в обеих группах статистически значимых различий отмечено не было.

Сравнительный анализ методов родоразрешения, независимо от срока беременности, показал, что доминирующим способом в обеих группах были роды per vias naturales (8/12 (66,7%) и 25/34 (73,5%); р=0,65). Показанием к операции кесарева сечения в I группе были преждевременное излитие околоплодных вод и/или начало родов у беременных с рубцом на матке и ножное предлежание плода. У новорожденных, кроме характерных логически обоснованных различий, таких как оценка по шкале Апгар при рождении (7,5 [7;8] и 8 [8;8] баллов, р=0,01) и антропометрических данных (средняя масса тела 2524 (427,7) и 3217 (460,7) г, р<0,001), была отмечена более высокая и статистически значимая распространенность инфекции, специфической для перинатального периода (2/12 (16,7%) и 0/34 (0%), р=0,02; в частности, внутриутробная пневмония, инфекционно-воспалительное поражение мочевыводящего тракта и т.д.).

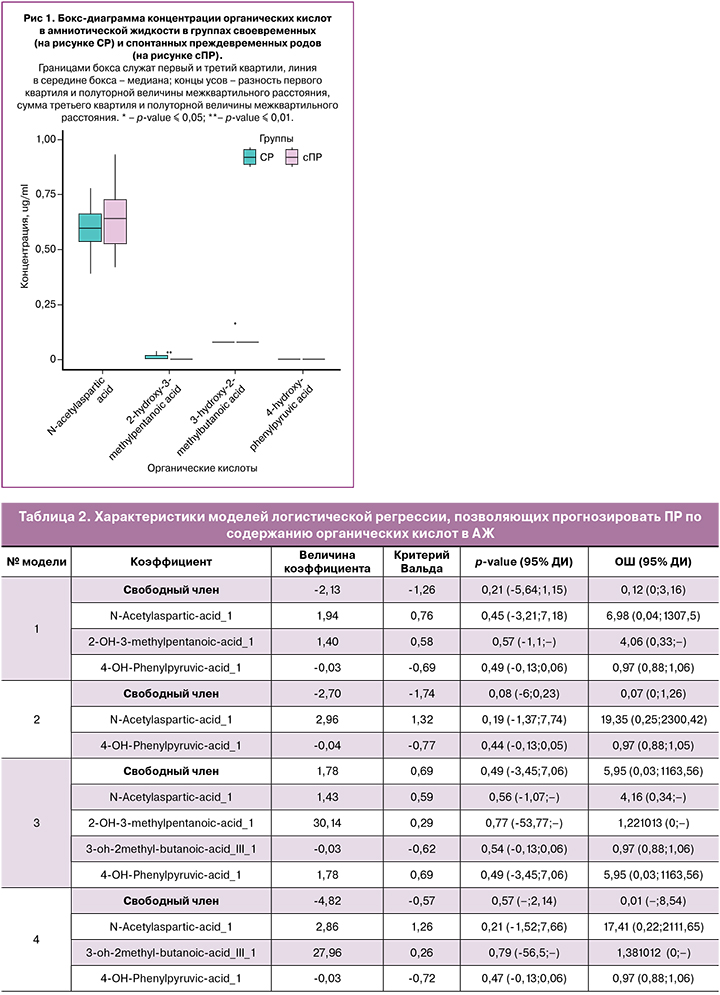

Результаты анализа профиля органических кислот в АЖ представлены на рисунке 1. Полученные данные свидетельствуют о более высокой концентрации в подгруппе сПР N-ацетиласпарагиновой кислоты, являющейся производной аспарагиновой кислоты, которая, согласно научным данным, потенцирует воспалительный каскад и увеличивает сократительную активность гладкомышечных клеток [18]. Концентрации 2-гидрокси-3-метил- пентановой и 3-гидрокси-2-метилбутановой кислот были статистически значимо выше в группе своевременных родов; эти кислоты принимают участие в обмене изолейцина, который проявляет выраженную противовоспалительную активность [19].

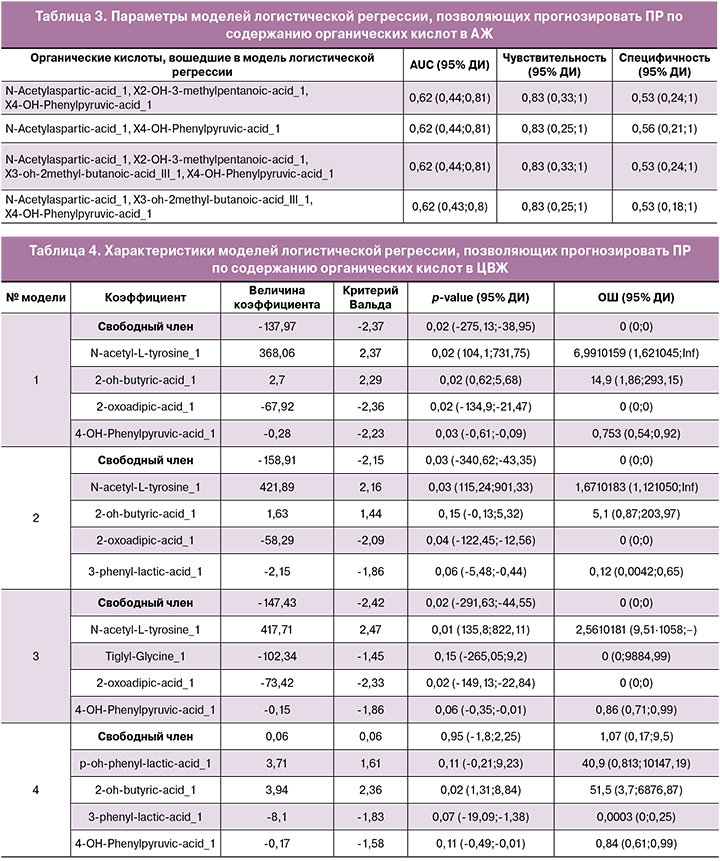

На основании полученных данных были созданы четыре модели логистической регрессии концентраций органических кислот в АЖ (уровни 2—4) с максимальным значением AUC (табл. 2, 3):

где i - свободный член, kOA1, kOA2, ... - коэффициенты для концентраций органических кислот, cOA1, cOA2, — концентрации соответствующих органических кислот. ROC-кривые построенных моделей отражены на рисунке 2.

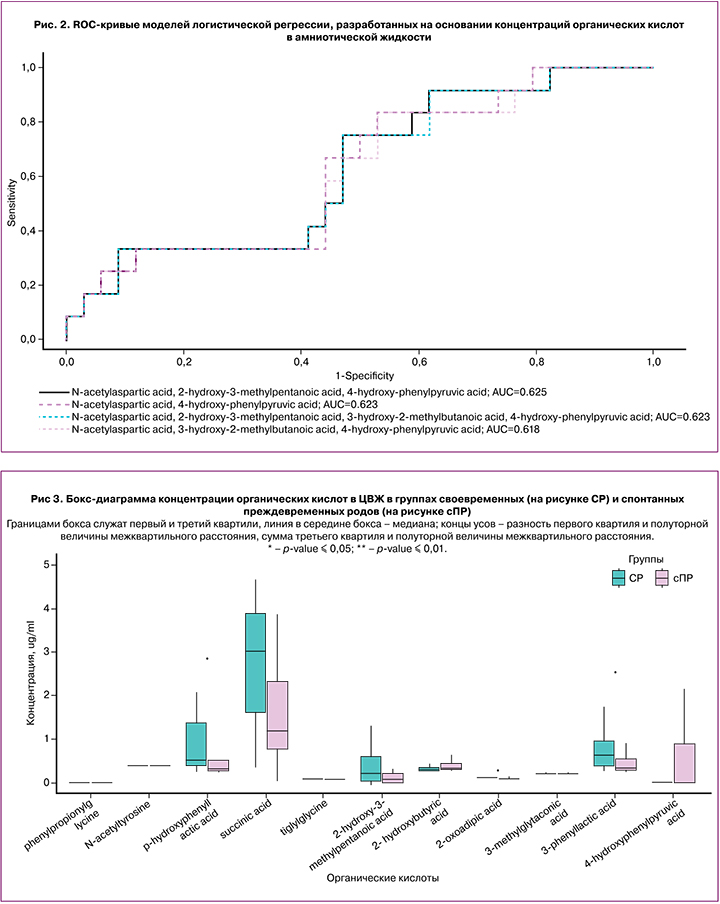

При исследовании метаболомных профилей ЦВЖ сукциновая или янтарная кислоты были определены в наибольших концентрациях. Данные метаболиты участвуют в цикле трикарбоновых кислот, а также являются метаболитами воспалительного сигнала. Концентрация 2-гидрокси- 3-метилпентановой кислоты была выше у пациенток, родивших в срок, как и в АЖ, что подтверждает ее защитный вклад как блокатора прово- спалительных реакций. 4-гидроксифенилпирови- ноградная кислота была детектирована в незначительных количествах у беременных из группы своевременных родов, в то время как в группе сПР концентрация могла составлять 3 мкг/мл. 2-оксо- адипиновая кислота статистически значимо чаще встречалась у пациенток из группы своевременных родов. Статистически значимые различия получены для n-гидроксифениллактата и 3-фенилмолоч- ной кислоты. Производные молочной кислоты в большей концентрации встречались у паци-енток из группы своевременных родов, в частности n-гидроксифениллактат, который, будучи природным антиоксидантом, снижает продукцию активных форм кислорода в нейтрофилах. Анализ профиля органических кислот в ЦВЖ представлен в виде графика на рисунке 3.

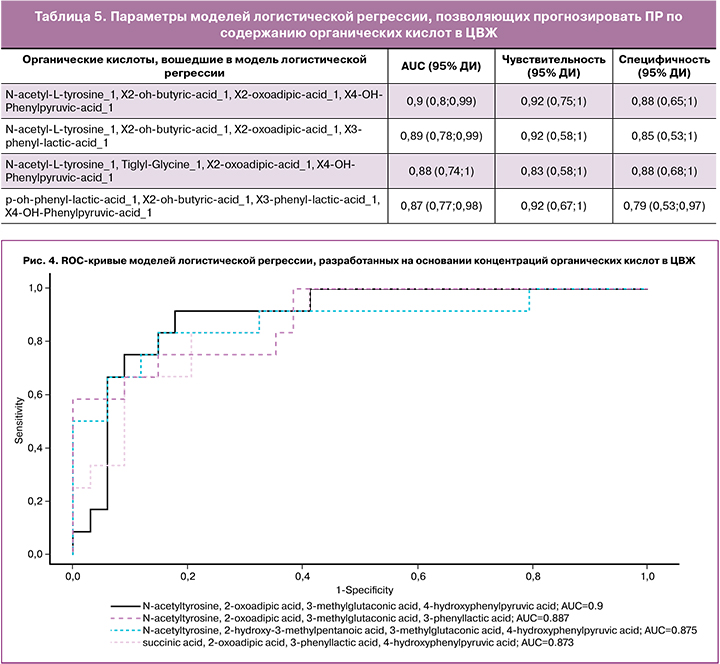

На основании полученных данных были созданы четыре модели логистической регрессии концентраций органических кислот в ЦВЖ с максимальным значением AUC (табл. 4, 5). ROC-кривые моделей логистической регрессии отражены на рисунке 4. Полученные ROC-кривые характеризуются высоким значением AUC — не менее 0,8.

Обсуждение

Преимущество АЖ, полученной путем трансабдо-минального амниоцентеза, заключается в «чистоте» анализируемых образцов, которые не контаминиро-ваны кровью, меконием, а также выделениями из вла-галища. В целом можно заключить, что аналз АЖ в мировой литературе представлен недостаточно; веро-ятно, это обусловлено особенностями преаналитиче- ского этапа, связанными с забором данного биомате-риала. С помощью современных аналитических мето-дов мы исследовали потенциальные новые предикторы досрочных родов. Последние научные данные поизучению метаболома показывают перспективные результаты, уточняющие патогенетические особен-ности развития сПР [8]. Идентифицированные в результате исследования метаболиты с противовоспа-лительной активностью в АЖ и ЦВЖ в статистически значимо более высоких концентрациях были детек-тированы в группе своевременных родов. Вероятно, увеличение количества N-ацетиласпарагиновой кис-лоты в АЖ активизирует утеротоническую активность миометрия как следствие фосфорилирования киназы легких цепей миозина. Литературные данные показы-вают, что высокие значения N-ацетиласпарагиновой кислоты также ассоциированы c окислительным стрессом; она увеличивает уровень оксида азота и снижает потенциал антиоксидантов [20]. 3-гидрокси- 2-метилбутановая и 2-гидрокси-3-метилпентановая кислоты, будучи метаболитами изолейцина, проявля-ют противовоспалительную активность. 2-гидрокси- 3-метилпентановая кислота доминировала у пациенток из группы своевременных родов за счет снижения экспрессии индуцибельной изоформы NO-синтазы, а также интерлейкина-6 и циклооксигеназы-2 [19]. 3-гидрокси-2-метилбутановая кислота, в противопо-ложность, является продуктом катаболизма изолейцина и окисления жирных кислот и была детектирована в более высоких концентрациях в группе ПР. ЦВЖ — перспективный биоматериал для поиска неинвазивных предикторов ПР. Верифицированные в ней высокие концентрации сукцината в группе пациенток со своевременными родами могут говорить о проти-вовоспалительном потенциале этого метаболита. Тем не менее, согласно литературным данным, сукцинат проявляет бинарную активность, выступая в качестве как про-, так и противовоспалительного фактора, в зависимости от клеточного окружения [21]. Вместе с тем не исключается влияние сукцинатного рецептора 1 (SUCNR1), который вызывает образование проти-вовоспалительного фенотипа в макрофагах [22]. В когорте пациенток со своевременными родами в ЦВЖ доминировала 2-гидрокси-3-метилпентановая кислота, что свидетельствует о ее протективном вкладе как ингибитора провоспалительных реакций [19]. Ряд полученных метаболитов, в частности 4-гидрокси- фенилпировиноградная кислота, представляют про-дукты обмена бактерий рода Escherichia, что отражает микробный состав влагалища [23]. В группе паци енток со своевременными родами статистически зна-чимо чаще встречались производные молочной кис-лоты, отражая особенности микробиоценоза влагали-ща и протективный вклад лактобацилл.

Заключение

Метаболомный профиль АЖ беременных с сПР отражает более высокие концентрации метаболитов, способствующих активации провоспалительных и сократительных агентов на фоне общего снижения противовоспалительных факторов. В то время как в ЦВЖ беременных с ПР было отмечено снижение про-тивовоспалительных факторов в сравнении с группой пациенток, родивших своевременно. Применение постгеномных метаболомных подходов для отбора пациенток высокого риска по реализации ПР является предметом активного современного научного поиска, который после валидации в крупных популяционных исследованиях может быть внедрен в клиническую практику.