Результаты масштабных проспективных научных исследований, проведенных за последние 20 лет, свидетельствуют о том, что период менопаузального перехода (МП), независимо от хронологического старения, ассоциирован с изменением гормонального и липидного профиля, трансформацией композиционного состава тела, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, злокачественных новообразований [1–3]. По данным исследования SWAN с 18-летним периодом наблюдения от пре- до постменопаузы, именно на этапе менопаузального перехода, за 2 года до наступления менопаузы, происходит ускоренное накопление жировой (450 г в год) и снижение мышечной (60 г в год) массы, продолжающееся до 2 лет постменопаузы [4]. Кроме того, отмечается изменение характера распределения жировой ткани с преимущественным накоплением висцерального жира. В течение МП содержание висцеральной жировой ткани увеличивается с 5–8% общей жировой ткани в пременопаузе до 15–20% в постменопаузе [5, 6]. Жировые депо разной локализации ассоциированы с различными рисками патологических процессов, связанных с ожирением. Именно висцеральное ожирение имеет наиболее неблагоприятные последствия [7].

Самым распространенным в клинической практике критерием оценки нормальной, избыточной массы тела и ожирения является индекс массы тела (ИМТ), однако он не лишен недостатков. ИМТ дает представление об общей массе тела, но не отражает реальное количество жировой и мышечной ткани, а также не учитывает их распределение. Для более точной оценки ожирения большинством научных сообществ рекомендуется наряду с ИМТ определять окружность талии (ОТ) или отношение окружность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ), позволяющие судить о характере распределения жировой ткани. ОТ≥80 см (согласно рекомендациям Международной федерации диабета, IDF), ОТ/ОБ>0,85 (согласно рекомендациям ВОЗ) являются критериями висцерального ожирения у женщин. На результат измерения ОТ и ОТ/ОБ оказывает влияние не только объем висцеральной, но и подкожной жировой ткани, что может негативно отразиться на точности используемого метода, особенно в условиях трансформации композиционного состава тела у женщин в период менопаузального перехода. В связи с этим продолжаются поиски наилучшего антропометрического показателя висцерального ожирения [8–10].

Ключевой стратегией в период менопаузального перехода является ранняя диагностика факторов риска кардиометаболических заболеваний, важнейшими из которых являются избыточная масса тела и ожирение. В связи с этим вопрос диагностической эффективности антропометрических методов оценки ожирения у женщин в период менопаузального перехода представляется крайне актуальным.

Цель данного исследования: оценить диагностическую эффективность ИМТ для выявления избытка жировой ткани, сравнить диагностическую значимость антропометрических показателей для выявления висцерального ожирения у женщин в период МП.

Материалы и методы

Проведено одноцентровое одномоментное исследование с участием 125 женщин в возрасте от 42 до 52 лет в период МП (стадиия -2, -1 по STRAW+10, Stages of Reproductive Aging Workshop, клинико-гормональная характеристика этапов старения репродуктивной системы, 2011 г.) с нормальной или избыточной массой тела (ИМТ 18,5–29,9 кг/м²), обратившихся в отделение гинекологической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Критериями невключения являлись: тяжелые соматические и системные аутоиммунные заболевания; терапия препаратами, содержащими половые гормоны, менее чем за 6 месяцев до включения в исследование; использование препаратов, влияющих на углеводный и липидный обмен; синдром поликистозных яичников в анамнезе.

Исследование было одобрено локальным Этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Перед включением в исследование пациенты подписывали информированное добровольное согласие.

Антропометрические измерения проводились участникам в легкой свободной одежде, без обуви. ИМТ рассчитывался по формуле: вес (кг)/рост (м)2. Избыточную массу тела определяли при значении ИМТ≥25 кг/м², согласно классификации ВОЗ. ОТ измеряли в средней точке между нижним краем последнего прощупываемого ребра и верхней частью гребня подвздошной кости в конце нормального выдоха. ОБ измеряли в самой широкой части ягодиц. На основании полученных данных математически были рассчитаны: отношение ОТ/рост, ОТ/рост0,5, ОТ/ОБ [10]. Окружность шеи (ОШ) измеряли по ориентирам на передней поверхности шеи – нижний край щитовидного хряща, на задней – верхний край VII шейного позвонка [11].

Для оценки композиционного состава тела пациенткам была выполнена двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА) на аппарате Lunar model 8743; GE Medical Systems (Madison, WI USA). В результате исследования были получены данные: процентное содержание общей жировой и мышечной ткани; соотношение процентного содержания жировой ткани в андроидной и гиноидной областях (соотношение А/Г); масса висцеральной жировой ткани (с помощью программы CoreScan) [12]. Процентное содержание общей жировой ткани >35% оценивали как избыток жировой ткани [13]. Соотношение А/Г>0,85 свидетельствовало об андроидном типе распределения жировой ткани [14, 15].

Измерение артериального давления проводили с помощью автоматического тонометра (Omron M2 Basic, Japan) и определяли как среднее значение двух измерений.

Образцы крови пациенток были взяты натощак после 8–12-часового голодания. Для оценки уровня половых гормонов забор крови проводился на 2–4-й день менструального цикла. Определение уровней половых гормонов (фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола, общего тестостерона) и инсулина в сыворотке крови выполнялось электрохемилюминесцентным методом. Определение уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), проводили иммунохемилюминесцентным методом. Индекс свободного тестостерона рассчитывали по формуле:

В сыворотке крови методом иммуноферментного анализа определяли содержание лептина (Mediagnost, Германия), адипонектина (Mediagnost, Германия), С-реактивного белка высокочувствительным методом (Biomerica, Германия).

Биохимические исследования производили фотометрическими и турбидиметрическими методами. Определялись уровни холестерина (ХС), триглицеридов, холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), аполипопротеина А1, аполипопротеина В, глюкозы, гликированного гемоглобина, мочевой кислоты. Расчет коэффициента атерогенности производили по формуле: (общий ХС – ЛПВП)/ЛПВП. Для оценки чувствительности к инсулину проводили расчет индекса инсулинорезистентности HOMA по формуле: уровень глюкозы (ммоль/л) × уровень инсулина (мкЕД/мл)/22,5, значение индекса HOMA ≥2,7 являлось критерием инсулинорезистентности [16].

Статистический анализ

Статистический анализ был проведен с использованием программных пакетов Statistica 13.5.0 и MedCalc, version 20. Для всех количественных показателей была проведена оценка соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка. Числовые параметры, имеющие нормальное распределение, представлены в формате М (SD), где М – среднее значение, SD – стандартное отклонение среднего значения. Параметры, имеющие распределение, отличное от нормального, представлены в формате Ме (Q1;Q3), где Мe – медиана, (Q1;Q3) – интерквартильный размах, Q1 и Q3 – нижний и верхний квартили. Для качественных и порядковых показателей были рассчитаны частоты (%). Для нахождения различий между двумя группами пациентов для нормально распределенных числовых показателей использовали t-критерий Стъюдента для двух независимых выборок, в случае ненормального распределения применяли непараметрический метод U-критерия Манна–Уитни для несвязанных совокупностей. Для сравнения бинарных признаков между независимыми выборками и установления достоверных различий между ними использовался точный критерий Фишера для небольших выборок. Для оценки диагностической эффективности ИМТ для выявления избытка жировой ткани, определяемого при содержании общей жировой ткани >35%, были рассчитаны чувствительность, специфичность, прогностическая ценность положительного результата (ПЦПР), прогностическая ценность отрицательного результата (ПЦОР), процент правильно классифицированных случаев по формулам на основании данных пациентов, включенных в исследование, а также площадь под ROC-кривой (AUC).

Чувствительность определялась по формуле:

ИП/(ИП + ЛО) × 100%, где ИП – число истинно положительных результатов, ЛО – число ложноотрицательных результатов.

Специфичность определялась по формуле:

ИО/(ИО + ЛП) × 100%, где ИО – число истинно отрицательных результатов, ЛП – число ложноположительных результатов.

ПЦПР и ПЦОР определялись по формулам:

ИП/(ИП + ЛП) ×100%;

ИО/(ИО + ЛО) × 100%.

Процент правильно классифицированных случаев вычислялся по формуле:

(ИП + ИО)/(ИП + ИО + ЛП + ЛО) × 100%. Для определения оптимального порогового значения ИМТ для выявления избытка жировой ткани, его чувствительности и специфичности, ПЦПР, ПЦОР, а также для определения диагностической ценности антропометрических показателей для выявления висцерального ожирения проводился ROC-анализ. Ввиду отсутствия известного порогового значения для диагностики висцерального ожирения у женщин в период МП, на основании данных ДЭРА обследованных женщин были определены квартильные значения массы висцеральной жировой ткани, значение верхнего квартиля было принято пороговым для выявления висцерального ожирения. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты

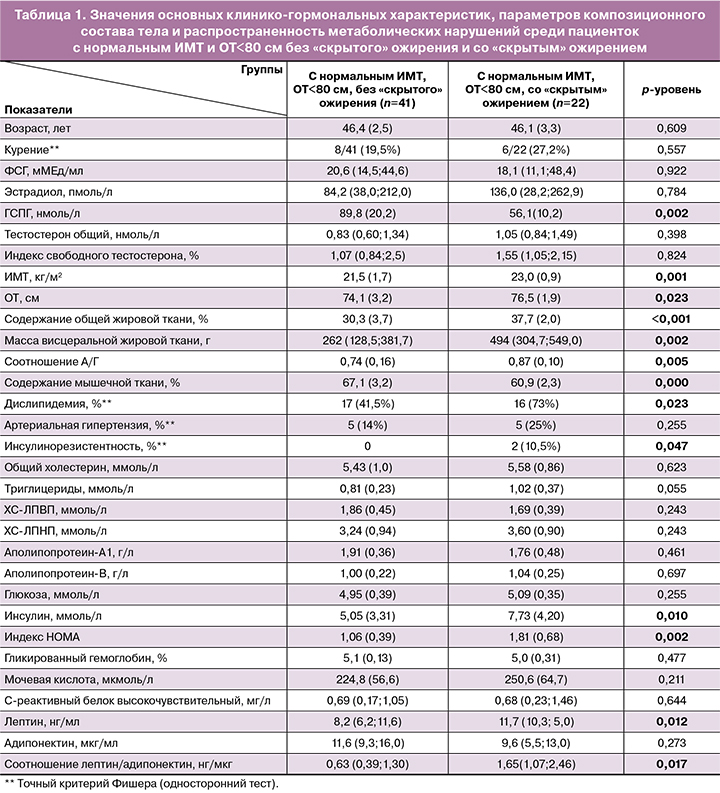

Средний возраст участников составил 47,0 (2,2) года, ИМТ 24,5 (3,1) кг/м². Содержание общей жировой ткани по данным ДЭРА соответствовало 36,2 (5,4)%, масса висцеральной жировой ткани – 494 (301; 682) г, содержание мышечной ткани – 61,8 (4,9)% в композиционном составе тела. Избыток жировой ткани по данным ИМТ был выявлен у 50/125 (40%) женщин, а по результатам ДЭРА он обнаруживался в 1,5 раза чаще и был диагностирован у 80/125 (64%) женщин. У 31/75 (41,3%) пациенток с нормальным ИМТ и 22/63 (35%) женщин с нормальным ИМТ и ОТ<80 см было выявлено «скрытое» ожирение на основании содержания жировой ткани >35% по данным ДЭРА. Затем был проведен анализ показателей композиционного состава тела и метаболического профиля пациенток без «скрытого» ожирения и имеющих «скрытое» ожирение (табл. 1).

Согласно данным таблицы 1, женщины со «скрытым» ожирением и без ожирения имели средние значения ИМТ 23,0 (0,9) и 21,5 (1,7) кг/м², при этом группы значимо различались по содержанию общей жировой ткани по данным ДЭРА – 37,7 (2,0) и 30,3 (3,7)% соответственно. Женщины со «скрытым» ожирением имели практически в 2 раза большую массу висцеральной жировой ткани, распределение жировой ткани по андроидному типу и более низкое содержание мышечной ткани. У женщин со «скрытым» ожирением почти в 2 раза чаще встречались дислипидемия и инсулинорезистентность, а также выявлялся в 1,5 раза более высокий уровень лептина и в 2,5 раза выше соотношение лептин/адипонектин, чем у женщин без ожирения.

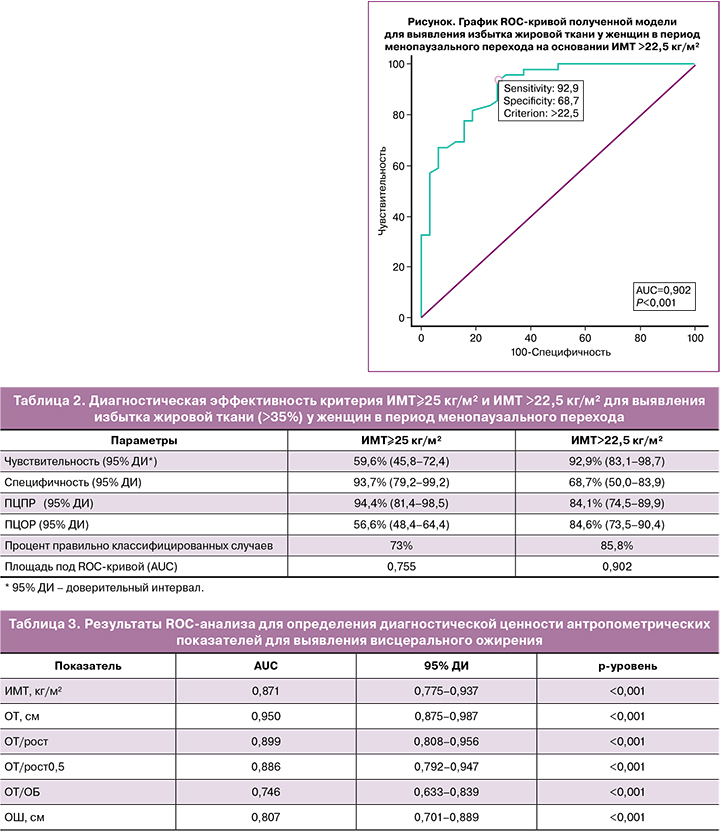

Учитывая, что треть женщин с нормальным ИМТ и ОТ<80 см имели «скрытое» ожирение, ассоциированное с более высокой частотой метаболических нарушений, следующими шагами были оценка диагностической эффективности критерия ИМТ≥25 кг/м² и определение с помощью ROC-анализа оптимального порогового значения ИМТ для выявления избытка жировой ткани (>35%) у женщин в период менопаузального перехода (табл. 2, рисунок).

Согласно данным таблицы 2, значение ИМТ≥25 кг/м² имеет невысокую чувствительность – 59,6% и ПЦОР – 56,6% для определения избытка жировой ткани (>35%) у женщин в период МП. Пороговое значение ИМТ>22,5 кг/м²

обладает более высокой чувствительностью – 92,9% и ПЦОР – 84,6%, при его использовании доля корректно классифицированных пациентов увеличилась до 85,8% по сравнению с 73% для ИМТ≥25 кг/м².

Оценку диагностической ценности антропометрических индексов (ИМТ, ОТ, ОТ/рост, ОТ/рост0,5, ОТ/ОБ, ОШ) для выявления висцерального ожирения у женщин в период менопаузального перехода проводили на основании результатов ROC-анализа и сравнения площади под ROC-кривой (AUC) (табл. 3). Критерием висцерального ожирения была масса висцеральной жировой ткани >682 г (значение верхнего квартиля массы висцеральной жировой ткани обследованных женщин).

Согласно данным таблицы 3, все исследуемые антропометрические показатели обладали диагностической ценностью для выявления висцерального ожирения (p<0,001). ОТ имела наибольшую площадь под ROC-кривой: AUC=0,950 [95% ДИ 0,875–0,987], индекс ОТ/рост – AUC=0,899 [95% ДИ 0,808–0,956], а ОТ/ОБ имело наименьшую AUC=0,746 [95% ДИ 0,633–0,839].

Обсуждение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что треть (35%) женщин в период МП имеют избыток жировой ткани при нормальном ИМТ и ОТ<80 см, так называемое «скрытое» ожирение. Особенности композиционного состава тела у женщин со «скрытым» ожирением, такие как андроидный тип распределения жировой ткани, увеличение массы висцерального жира и более низкое содержание мышечной ткани, характеризуют метаболически неблагоприятный фенотип при нормальном ИМТ. При оценке метаболических параметров было обнаружено, что у женщин со «скрытым» ожирением в 2 раза выше распространенность дислипидемии – 41,5% против 73% и инсулинорезистентности – 0 против 10,5%, а также более высокий уровень лептина и соотношение лептин/адипонектин. Лептин и адипонектин являются адипокинами, секретируемыми жировой тканью, и оказывают противоположное влияние на секрецию инсулина, противовоспалительных и провоспалительных цитокинов. Согласно данным научных публикаций, высокий уровень лептина и низкий уровень адипонектина являются независимыми предикторами повышенного риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа, а соотношение лептин/адипонектин обладает большей прогностической ценностью в отношении метаболических нарушений, чем каждый из адипокинов в отдельности [17, 18]. Наблюдаемое увеличение частоты метаболических нарушений у пациенток со «скрытым» ожирением свидетельствует о необходимости рассматривать его как фактор риска кардиометаболических заболеваний и использовать наиболее точные методы для раннего выявления ожирения у женщин в период МП.

В ходе исследования была продемонстрирована низкая диагностическая эффективность ИМТ≥25 кг/м² для выявления избытка жировой ткани у женщин в период МП, обусловленная низкой чувствительностью – 59,6%. Это означает, что среди женщин, имеющих избыток жировой ткани, только 59,6% будут классифицированы верно, а остальные 40,4% будут иметь ложноотрицательный результат, то есть будут определены как не имеющие избыток жировой ткани. При этом пороговое значение ИМТ≥25 кг/м² имеет высокую специфичность – 93,7%, означающую, что среди женщин, не имеющих избыток жировой ткани, 93,7% будут классифицированы верно, а остальные 6,3% будут иметь ложноположительный результат, то есть они будут определены как имеющие избыток жировой ткани. ИМТ≥25 кг/м² обладает низкой ПЦОР – 56,6%, отражающей вероятность отсутствия избытка жировой ткани у женщин с нормальным ИМТ<25 кг/м². Наши результаты согласуются с предыдущими исследованиями, демонстрирующими низкую диагностическую эффективность ИМТ у женщин старшего возраста [19, 20].

В ходе проведенного ROC-анализа было определено оптимальное пороговое значение ИМТ – >22,5 кг/м² с чувствительностью 92,9%, специфичностью 68,7%, ПЦПР 84,1%, ПЦОР 84,6%. Снижение порогового значения ИМТ привело к увеличению чувствительности, что позволило выявить больше женщин, имеющих избыток жировой ткани; но при этом специфичность стала ниже, что влечет за собой большее количество ложноположительных результатов. Учитывая кардиометаболические риски, ассоциированные с ожирением, более обоснованным является эффективное выявление пациентов, имеющих избыток жировой ткани, даже при вероятности увеличения количества ложноположительных результатов.

Для диагностики избыточной массы тела у женщин монголоидной расы используется критерий ИМТ≥23 кг/м² [21]. В Российской Федерации – около 9% населения, относящего к различным типам монголоидной расы и к смешанным формам между монголоидной и европеоидной расой [22]. Можно предположить, что, возможно, данный фактор оказал влияние на полученные результаты. В исследованиях, проведенных среди женщин в постменопаузе, оптимальными значениями ИМТ для выявления ожирения были от 24,9 до 27,05 кг/м² [19, 20]. Наши результаты подтверждают необходимость дифференцированной классификации ИМТ для конкретных популяций женщин.

По данным проведенного исследования, для выявления висцерального ожирения у женщин с нормальной и избыточной массой тела (ИМТ<30 кг/см²) в период менопаузального перехода наибольшую диагностическую ценность имел показатель ОТ. Менее точным антропометрическим показателем оказалось отношение ОТ/рост, а наименьшей точностью обладал индекс ОТ/ОБ. Результаты научных публикаций, посвященных изучению диагностических возможностей антропометрических индексов для выявления висцерального ожирения у женщин, разнятся в зависимости от влияния различных факторов, таких как возраст, ИМТ, расовая принадлежность [9, 10, 23, 24]. Индекс ОТ/рост, по данным ряда исследований, имеет высокую диагностическую эффективность для определения висцерального ожирения; кроме того, результаты метаанализа с участием более 300 000 человек в нескольких этнических группах продемонстрировали превосходство индекса ОТ/рост над ОТ и ИМТ для выявления факторов риска кардиометаболических заболеваний [25].

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у женщин в период МП вследствие трансформации композиционного состава тела развивается «скрытое» ожирение при нормальном ИМТ и ОТ<80 см, которое ассоциировано с увеличением частоты метаболических нарушений. ИМТ имел низкую диагностическую эффективность для выявления избытка жировой ткани у женщин в период МП. У данной группы пациентов целесообразно использовать более точные методы оценки состава тела, в частности ДЭРА, позволяющие не «пропустить» ожирение и своевременно предпринять меры, направленные на профилактику кардиометаболических заболеваний. Так как данный метод не является широкодоступным, в ходе исследования было определено оптимальное пороговое значение ИМТ>22,5 кг/м², которое позволяет более эффективно выявлять женщин с избытком жировой ткани в период МП. ОТ – показатель, рекомендуемый для определения висцерального ожирения большинством научных сообществ, имеет высокую диагностическую ценность у женщин в период МП.