Ежегодно в мире регистрируется порядка 570 тыс. новых случаев рака шейки матки (РШМ). Данная локализация уже долгое время входит в лидирующие позиции в онкологии женского населения (IV место в мире среди злокачественных новообразований у женщин) [1]. За последние 10 лет в России распространенность РШМ (2009–2019 гг.) увеличилась с 111,6 до 126,8 на 100 тыс. населения. При этом доля активно выявленных пациенток увеличилась с 28,2% до 41,1%, а выявление интраэпителиального РШМ увеличилось с 19,7 до 28,4 на 100 пациенток. Также увеличивается доля больных, выявленных на более ранних стадиях РШМ, и уменьшилось количество пациентов, выявленных в запущенных стадиях [2]. Несмотря на некие позитивные моменты статистических показателей, РШМ в Российской Федерации является значимой причиной смертности у женщин молодого возраста, так как большая часть случаев РШМ (59%) приходится на возраст 35–50 лет [3]. Развитие РШМ – это длительный процесс, который может занять от 10 до 15 лет, и, соответственно, имеется достаточное количество времени для диагностики и своевременного лечения предраковых изменений шейки матки. Данная локализация является одной из немногих визуальных форм рака, которые должны хорошо поддаваться вторичной профилактике – скринингу. Именно своевременная диагностика предраковых процессов будет способствовать снижению показателей как заболеваемости, так и смертности женского населения от РШМ [4].

В качестве скрининга РШМ широко распространен цитологический метод (РАР-тест), внедренный еще в середине прошлого века всем известным греческим ученым, пионером в области ранней диагностики онкологических заболеваний Георгиусом Папаниколау. Этот метод действительно позволил значительно повлиять на выявляемость предраковых заболеваний шейки матки, но, к сожалению, чувствительность его невысока. Несоблюдение интервалов скрининга, низкий охват женского населения программой скрининга, недостаточная эффективность цитологического метода являются основными причинами высокой заболеваемости РШМ [5]. Результаты проведенных исследований показали, что 20–40% новых случаев РШМ диагностируются у женщин, которые регулярно проходят цитологический скрининг на РШМ [6].

Из альтернативных методов была предложена жидкостная цитология, однако ряд исследований свидетельствует о том, что чувствительность этой методики не отличается от рутинной цитологии [7]. Для развивающихся низкоресурсных стран в качестве скрининга РШМ ВОЗ (2010) рекомендован визуальный осмотр шейки матки после обработки уксусной кислотой [8, 9]. Метод расширенной кольпоскопии используется в качестве уточняющего метода при дифференциальной диагностике заболеваний шейки матки и для визуализации наиболее измененного участка в случае прoведения точечной биопсии. Этот метод обладает низкой чувствительностью и специфичностью в выявлении предраковых поражений, а также является относительно дорогостоящим, поэтому не может применяться как скрининговый [10].

Учитывая, что основным и доказанным этиологическим фактором РШМ и предраковых поражений является персистенция вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (ВПЧ-ВР), было предложено применять в программах скрининга именно ВПЧ-тестирование [11, 12]. Обнаружение ВПЧ-ВР – эффективный инструмент скрининга, признанный крупными мировыми рандомизированными исследованиями: Swedescreen, POBASCAM, ARTISTIC, NTCC, ATHENA [3]. У женщин старше 30 лет, проживающих в США, выявление ВПЧ-ВР проводят одновременно с цитологическим анализом (котестирование) [13]. Для обеспечения максимально широкого охвата программой скрининга возможно применение устройства Qvintip для самостоятельного взятия вагинального отделяемого [14]. При этом специфичность и чувствительность выявления эпителиальных поражений тяжелой степени (HSIL) с использованием образцов, собранных пациентом, сопоставимы с образцами, собранными врачом, а комплаентность исследования превышает стандартный скрининг [15, 16].

Материалы и методы

Дизайн исследования: одномоментное поперечное исследование. Дизайн исследования утвержден Этическим комитетом Кемеровского государственного медицинского университета (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава РФ). Исследование проводилось амбулаторно на базе кабинета общей врачебной практики «Семилия».

В исследование были включены 300 женщин в возрасте 25–59 лет (средний возраст составил 36,7±8,2 года). Критериями включения в исследование явились: возрастной критерий (25–59 лет), амбулаторный прием, подписанное информированное добровольное согласие на участие в исследовании и выполнение всех предъявляемых требований для участия. Критериями невключения являлись: беременность, период лактации, кровяные менструальные выделения, применение менее чем за 7 дней до проведения исследования интравагинальных форм лекарственных препаратов или спермицидов, а также подтвержденный диагноз РШМ. Критерии исключения: отказ от проведения прицельной биопсии шейки матки.

Всем пациенткам были проведены следующие исследования: цитология, жидкостная цитология, ВПЧ-тестирование, расширенная кольпоскопия. Забор материала для выявления ДНК ВПЧ-ВР осуществлялся двумя способами: самостоятельный забор участницей вагинального отделяемого прибором Qvintiр и рутинное взятие материала урогенитальным зондом типа А, проведенное гинекологом. При помощи полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (диагностическая система Real Best HPV DNAHCR screen) выявляли ДНК 12 генотипов ВПЧ-ВР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59).

При обнаружении по данным исследований цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN), аномальных кольпоскопических картин (АКК) или положительного ВПЧ-теста женщинам предлагалось проведение мультифокальной точечной биопсии (5 точек) электрохирургическим аппаратом «Фотек».

Статистический анализ

Для статистической обработки использована программа Statistica for Windows 6.0. Количественные данные статистики представлены в виде средних арифметических значений (М) и их стандартных отклонений (SD). Сравнение относительных частот в двух группах проводилось путем сравнения 95% доверительного интервала (95% ДИ). За критическую величину уровня значимости (р) при интерпретации результатов статистического анализа принято значение p<0,05.

Показатели ценности проведенных исследований определялись по классическим формулам чувствительности, специфичности, прогностической ценности положительного и отрицательного результатов теста (PPV и NPV соответственно).

Результаты

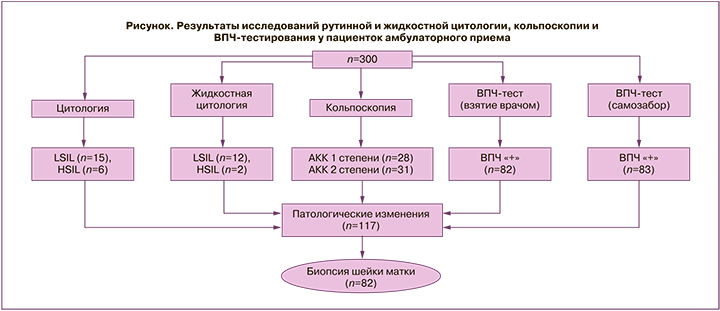

Среди обследуемых женщин (n=300) патологические изменения выявлены у 117 обследуемых (39%). По данным рутинного цитологического исследования CIN обнаружена у 21 женщины (7%), по данным жидкостной цитологии – у 14 (4,7%); ВПЧ-ВР обнаружен у 31,3% женщин (94/300). ВПЧ был выявлен при использовании обоих способов забора материала у 71 женщины (23,7%), Qvintip (самостоятельное взятие вагинального отделяемого) – у 83 женщин (27,7%), при взятии материала гинекологом – у 82 женщин (27,3%). ВПЧ-ВР выявлен в 12 случаях только при применении Qvintip; только при заборе гинекологом – у 11 обследованных. АКК 1-й степени по данным расширенного кольпоскопического исследования (подозрительные в отношении эпителиальных поражений легкой степени (LSIL)) зарегистрированы у 28 женщин (9,3%), 2-й степени (подозрительные в отношении HSIL) – у 31 пациентки (10,3%).

Результаты полученных данных представлены на рисунке.

Таким образом, патологические изменения по результатам проведенных методов исследования были выявлены у 117 женщин, согласие на осуществление прицельной биопсии подписали 70,1% женщин (82/117).

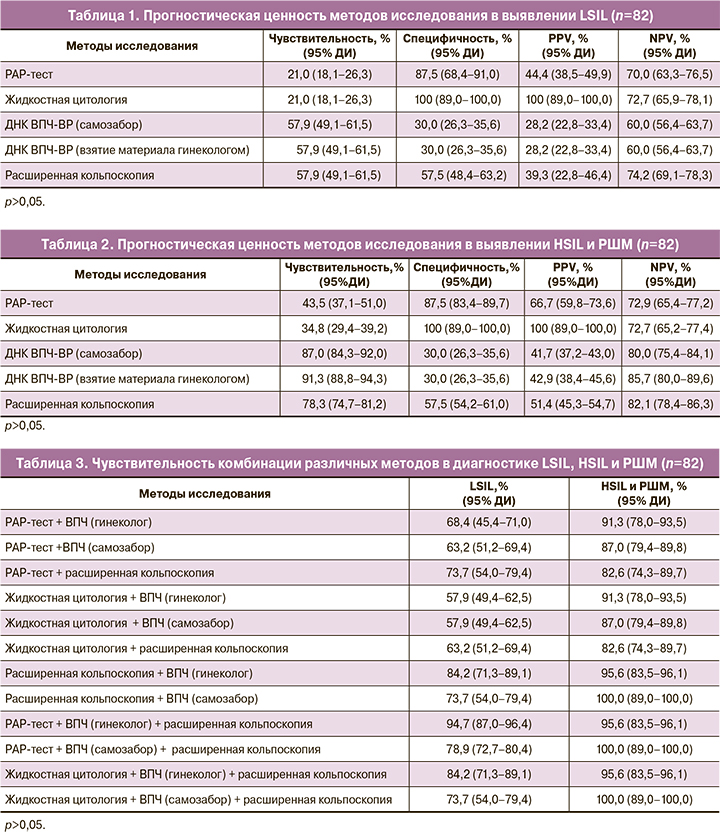

Результаты проведенного гистологического исследования у этих пациенток подтвердили поражения шейки матки (LSIL, HSIL и РШМ) в 51,2% (42/82) случаев. У 45,2% обследованных (19 женщин) выявлено LSIL; у 50% женщин (n=21) выявлено HSIL (у 21,4% женщин – CIN II/III, в 7,1% случаев – интраэпителиальный РШМ; плоскоклеточный РШМ гистологически был подтвержден у двух женщин (4,7%)). У 9 женщин мультифокальная биопсия шейки матки произведена из-за наличия ВПЧ-ВР (остальные исследования патологических изменений не выявили); в итоге у 100% были обнаружены CIN различной степени. Возраст женщин с LSIL – 36,8±9,1 года, с HSIL – 35,2±8,7 года (р=0,367). РШМ выявлен у 31- и 36-летних женщин. Полученные результаты по чувствительности, специфичности, PPV и NPV методов исследования проиллюстрированы в таблице 1.

Все использованные методы показали невысокую чувствительность при выявлении LSIL. Наибольшая чувствительность зарегистрирована у метода выявления ВПЧ-ВР в полученных образцах, независимо от способа забора материала (57,9%). Крайне низкой чувствительностью – 21% характеризовались как рутинная, так и жидкостная цитология. При этом специфичность жидкостной цитологии в диагностике LSIL составила 100%, рутинной – 87,5%.

Прогностическая ценность различных методов в выявлении HSIL и РШМ приведена в таблице 2.

Выявление ДНК ВПЧ-ВР продемонстрировало наиболее высокую чувствительность: 91,3% – при заборе материала урогенитальным зондом; 87% – при использовании Qvintip. Однако специфичность ВПЧ-тестирования составила только 30%. Цитологические методы оказались менее чувствительными, но более специфичными: чувствительность рутинной цитологии составила 43,5%, жидкостной цитологии – 34,8%, специфичность – 87,5% и 100% соответственно).

Кроме того, в исследовании была проанализирована чувствительность сочетания нескольких методов исследования. Сводные данные представлены в таблице 3.

При сочетании нескольких методов исследования возможно повышение чувствительности программы скрининга до 94,7% в выявлении LSIL, в выявлении HSIL – до 100%.

При проведении расширенной кольпоскопии в сочетании с обнаружением ДНК ВПЧ-ВР (при заборе материала гинекологом) выявлена чувствительность 84,2%. Наиболее чувствительной оказалась комбинация расширенной кольпоскопии с идентификацией ДНК ВПЧ-ВР (при взятии материала гинекологом – 95,6%, при самостоятельном взятии вагинального отделяемого устройством Qvintip – 100,0%).

Обсуждение

Результаты проведенного исследования показали одинаково низкую чувствительность как обычного (РАР-тест), так и жидкостного цитологических исследований, что сопоставимо с результатами, полученными в других исследованиях: чувствительность цитологического метода не превышает 60%. Однако жидкостная цитология позволяет снизить количество неадекватных результатов, тогда как доля ложноотрицательных результатов при диагностике предраковых изменений и РШМ цитологическим методом достигает 50% [17, 18]. Систематический обзор показал, что только 4 из 56 опубликованных исследований содержали данные такого качества, которые позволили бы сделать выводы о чувствительности и специфичности каждого метода и сравнить их между собой [19]. В одном из исследований, проведенном в Японии, показана сопоставимая чувствительность этих методов: 71,3% – для традиционной цитологии и 77,4% – для жидкостной цитологии при специфичности 99% и 98,9% соответственно [20].

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о достаточно высокой чувствительности тестирования ВПЧ-ВР для выявления HSIL и РШМ, что согласуется с данными, полученными в зарубежных исследованиях [12, 21]. Также показано, что результаты ВПЧ-теста при самостоятельном заборе вагинального отделяемого с помощью Qvintip и при взятии материала врачом сопоставимы [22–25]. В масштабном исследовании ATHENA доказана эффективность при сочетании выявления ВПЧ-ВР и цитологического метода [26]. В нашем исследовании чувствительность достигла 100% при использовании комбинации выявления ДНК ВПЧ-ВР и кольпоскопии; однако при сочетании ВПЧ-теста и цитологии чувствительность осталась прежней. Прогностическая ценность кольпоскопии зависит от качества оборудования и квалификации специалиста; чувствительность для идентификации HSIL в данном исследовании составила 78,3%, а специфичность – 57,5%. В систематическом обзоре Mustafa R.А. (2016) чувствительность этого метода варьировала от 29 до 100%, а специфичность − от 12 до 88% [27].

Среди скрининговых методов наиболее целесообразно применение ВПЧ-тестирования либо котестирования (ВПЧ+цитология). Кольпоскопия вследствие своей высокой стоимости и субъективности (поскольку результат исследования зависит от качества оборудования и квалификации специалиста) не может применяться в качестве скринингового метода исследования, а используется для визуальной верификации и дифференциальной диагностики, а также для выбора участка шейки матки для проведения прицельной биопсии.

Заключение

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что идентификация ДНК ВПЧ-ВР имеет самую высокую чувствительность для обнаружения HSIL, сходную при самостоятельном заборе материала с помощью Qvintip – 87% и при заборе материала врачом – 91,3%. Рутинная и жидкостная цитология показали низкую чувствительность – 43,5 и 34,8%, при высокой специфичности – 87,5 и 100% соответственно. Комбинированное использование ВПЧ-тестирования и цитологических методов позволяет повысить чувствительность выявления предраковых поражений и РШМ.