Преждевременное прерывание беременности остается одной их главных и актуальных проблем современного акушерства [1, 2]. Частота преждевременных родов (ПР) в различных странах варьирует в пределах от 5 до 13%. Однако ежегодно в мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей [1–5], что составляет около 11% от всех живорожденных детей в мире [6].

Одной из основных причин потери беременности во втором триместре и ранних ПР является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), которая осложняет до 1% всех беременностей [4, 7, 8].

Несмотря на высокую клиническую значимость ИЦН в акушерстве, методы оценки реального риска ПР при различных методах коррекции ИЦН остаются недостаточно изученными.

Одним из патогенетических механизмов развития ИЦН является нарушение барьерной функции шейки матки и цервикального канала и присоединение внутриамниотической инфекции/воспаления [2]. Результаты ранее проведенных исследований показывают, что у женщин с ИЦН происходят преждевременное созревание шейки матки и дилатация цервикального канала под действием веществ, участвующих в воспалительных и иммунных реакциях [8]. Провоспалительные цитокины, такие как интерлейкины (ИЛ)-6 и -8, вызывают синтез простагландинов, которые стимулируют маточные сокращения, размягчение шейки матки и ослабление плодных оболочек, а противовоспалительные цитокины, напротив, предотвращают данные изменения [2, 5, 9]. Поэтому в течение беременности важна иммунная регуляция для поддержания оптимального соотношения и баланса между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами для пролонгирования и успешного завершения беременности.

Матриксная металлопротеиназа (ММП)-8 содержится в гранулах зрелых нейтрофилов, которые первыми попадают в очаг воспаления. Одним из воздействий ММП-8 является разрушение внеклеточного матрикса шейки матки; тем самым происходит еще большее ее укорочение и расширение цервикального канала, что в конечном итоге приводит к развитию спонтанных ПР [10].

Доказано, что для прогнозирования ПР можно использовать следующие маркеры, участвующие в преждевременном созревании шейки матки: ИЛ-6 и ИЛ-8, ММП, тканевой ингибитор металлопротеиназ (TIMP)-1 и макрофагальный колониестимулирующий фактор (M-CSF) [2, 8].

Однако на сегодняшний день роль этих маркеров в прогнозировании ПР у женщин с ИЦН изучена недостаточно, особенно локально в образцах цервикальной слизи.

В связи с этим целью нашего исследования являлось оценить клиническое значение ИЛ-6, -8 и ММП-8, определяемых в цервикальном канале, для прогнозирования сроков родоразрешения у беременных с ИЦН.

Материалы и методы

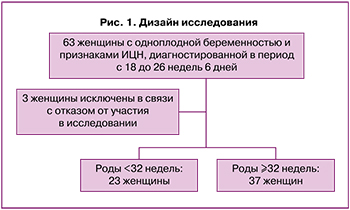

В проспективное когортное исследование, проведенное в период с 2020 по 2022 гг. на базе Перинатального центра при ГКБ имени С.С. Юдина, были включены 63 беременные с ИЦН.

Диагноз ИЦН ставился на основании данных ультразвукового исследования (укорочение длины шейки матки менее 25 мм и/или расширение цервикального канала на 10 мм и более), а также гинекологического осмотра.

В процессе исследования 3 беременных были исключены в связи с отказом от дальнейшего участия в исследовании.

Известно, что среди детей, рожденных до 32 недель беременности (очень ранние и ранние ПР), заболеваемость и смертность многократно выше, чем при более поздних сроках родоразрешения [8]. В связи с этим женщины были разделены на 2 группы в зависимости от срока родоразрешения. 1-ю группу составили 23 беременные с произошедшими родами в сроке до 32 недель, 2-ю группу – 37 женщин с родоразрешением после 32 недель гестации. Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

Размер выборки был рассчитан по методике К.А. Отдельновой: при мощности исследования 90%, уровне значимости α=0,05 и минимальной клинически значимой разности показателей 10% требуемое количество пациентов составило 44 наблюдаемых и более.

Анализ течения и исходов беременности проводился с момента постановки диагноза ИЦН у беременных без признаков начавшихся и/или активных ПР при поступлении в родильный дом в сроке 18–26 недель 6 дней до родоразрешения.

В ходе исследования проводился анализ особенностей соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности, родов и послеродового периода, а также состояния новорожденных. В исследование были включены женщины, которые соответствовали определенным критериям.

Критерии включения: 1. возраст 18 лет и старше; 2. одноплодная беременность; 3. признаки ИЦН по данным ультразвуковой цервикометрии; 4. срок гестации на момент диагностики ИЦН 18–26 недель 6 дней (на основании даты последней менструации и/или ультразвукового исследования I триместра); 5. наличие письменного информированного согласия пациентки на участие в исследовании.

Критерии исключения: 1. многоплодная беременность; 2. наличие хирургических вмешательств на шейке матки в анамнезе (конизация, пластика, разрывы шейки матки в предыдущих родах, ампутация шейки матки); 3. пролабирование плодного пузыря; 4. начавшиеся/активные ПР; 5. острая фаза или обострение хронических инфекционных заболеваний; 6. отказ беременной от участия в исследовании.

Лечение и ведение пациенток с ИЦН проводилось в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями «Преждевременные роды» и «Истмико-цервикальная недостаточность».

При гинекологическом осмотре шейки матки в зеркалах, помимо основных методов диагностики, всем пациенткам производился забор цервикальной слизи из цервикального канала с помощью стерильного мягкого универсального зонда. Забор материала из цервикального канала для иммунологического исследования производился на момент первичной диагностики ИЦН у пациенток, поступивших в родильный дом в сроке 18–26 недель 6 дней в момент постановки диагноза ИЦН. Зонд вводился в цервикальный канал и проворачивался 2 раза по часовой стрелке, затем 2 раза против часовой стрелки. Далее наконечник зонда помещался в пробирку типа Эппендорф, содержащую 1 мл буферного раствора. Биоматериал центрифугировали, отбирали надосадочную часть и хранили при -40°С до проведения исследования. Осложнений при взятии биоматериала из цервикального канала не наблюдалось, процедура является безопасной и малотравматичной.

В цервикальной слизи с помощью иммуноферментного анализа определяли концентрации ИЛ-6, -8 – Human ELISA Kit (АО «Термо Фишер Сайентифик», США) и ММП-8 – DuoSet Kit (R&D Systems, США).

Исследование было одобрено Комитетом по этике ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (протокол № 31 от 11.11.2020 г.).

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 2.8.3 (ООО «Статтех», Россия).

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова–Смирнова (при числе исследуемых более 50). Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывались с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3).

Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, при неравных дисперсиях выполнялось с помощью t-критерия Уэлча. Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна–Уитни. Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат (χ2) Пирсона (при значениях ожидаемого явления более 10), точного критерия Фишера (при значениях ожидаемого явления менее 10). Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона.

Направление и теснота корреляционной связи между двумя количественными показателями оценивались с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (при распределении показателей, отличном от нормального). Прогностическая модель, характеризующая зависимость количественной переменной от факторов, разрабатывалась с помощью метода линейной регрессии.

Для оценки прогностической значимости количественных признаков при прогнозировании определенного исхода, применялся метод анализа ROC-кривых. Разделяющее значение количественного признака в точке cut-off определялось по наивысшему значению индекса Юдена.

Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты

Средний возраст обследуемых беременных составил 30,3 (5,4) года.

Впервые диагноз ИЦН выставлялся в среднем в 23,0 (22,0–24,0) недели беременности. В эти же сроки производился забор материала из цервикального канала. Медиана длины шейки матки при этом составляла 20,9 (19,0–22,5) мм.

Результаты изучения клинико-анамнестических данных беременных с ИЦН, представленные в таблице 1, показали, что пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела, длине шейки матки, акушерскому анамнезу, гинекологической патологии. Однако в 1-й группе частота эктопии шейки матки была статистически значимо выше, по сравнению со 2-й группой пациенток (p=0,005).

В 1-й группе повторнобеременными являлись 13/23 (56,5%) женщин; при этом повторные роды предстояли лишь 5 беременным (21,7%). А во 2-й группе из 30/37 (81,1%) повторнобеременных 24 (64,9%) являлись повторнородящими. Следует отметить, что во 2-й группе у 64,9% пациенток были своевременные роды в анамнезе, а в 1-й группе – лишь у 21,7% женщин.

Коррекция ИЦН была проведена согласно клиническим рекомендациям. 20 (33,3%) беременным на фоне терапии препаратами прогестерона были наложены швы на шейку матки, 22 (36,7%) – установлен акушерский пессарий и 18 (30,0%) беременным коррекция ИЦН проводилась только препаратами прогестерона.

Данная беременность завершилась поздним самопроизвольным выкидышем у 2 беременных (3,3%), ПР – у 34 беременных (43,3%). Своевременные роды произошли у 24 пациенток (40%). Распределение по срокам родоразрешения представлено на рисунке 2.

У 6 пациенток (10%) была выполнена операция кесарева сечения: в 1-й группе у 1 (4,3%) пациентки и во 2-й – у 5 (13,5%) беременных. Показанием к оперативному родоразрешению у всех пациенток являлось 2 и более рубца на матке после предыдущих операций кесарева сечения.

Сравнительная оценка уровней ИЛ-6, ИЛ-8 и ММП-8 в цервикальной слизи у обследуемых пациенток выявила статистически значимо более высокие их концентрации в группе пациенток с родоразрешением до 32 недель беременности (p<0,001). Полученные результаты представлены в таблице 2.

Учитывая разницу в концентрациях маркеров при различных сроках родоразрешения, мы провели корреляционный анализ взаимосвязи уровня цервикальных маркеров на момент постановки диагноза ИЦН и взятия биоматериала со сроком родов. При этом была установлена статистически значимая связь высокой тесноты (по шкале Чеддока) обратная для всех маркеров (p<0,001).

На рисунке 3 представлены графики, указывающие на зависимость срока родов от уровней цервикальных маркеров на момент диагностики ИЦН. При увеличении концентрации цервикальных маркеров следует ожидать более ранний срок наступления родов.

Зависимость развития спонтанных ПР у пациентки от уровня иммунологических маркеров в цервикальном канале на момент первичной диагностики ИЦН описывалась следующими уравнениями:

- для ИЛ-6: Y(срок родов)=-1,412×X(ИЛ-6)+45,357. При увеличении концентрации ИЛ-6 на 1 пг/мл следует ожидать уменьшения срока родов на 1,412 недели (73,7% наблюдаемой дисперсии);

- для ИЛ-8: Y(срок родов)=-0,052×X(ИЛ-8)+43,551. При увеличении концентрации ИЛ-8 на 1 пг/мл следует ожидать уменьшения срока родов на 0,052 недели (64,2% наблюдаемой дисперсии);

- для ММП-8: Y(срок родов)=-0,515×X(ММП-8)+42,892. При увеличении уровня ММП-8 в цервикальном канале на 1 нг/мл следует ожидать уменьшения срока родов на 0,515 (56,3% наблюдаемой дисперсии).

То есть чем выше уровень цервикальных маркеров, тем вероятнее риск развития спонтанных ПР у данной пациентки.

Учитывая выявленную нами зависимость срока родоразрешения от уровня ИЛ-6, -8 и ММП-8 в цервикальной слизи у пациенток с ИЦН, нами был проведен ROC-анализ и определены пороговые значения для каждого из маркеров и их прогностическая ценность. Основные показатели представлены в таблице 3.

Пороговое значение концентрации ИЛ-6 в точке cut-off составило 9,6 пг/мл, ИЛ-8 – 195,6 пг/мл и ММП-8 – 21,5 нг/мл. При уровнях данных маркеров в цервикальной слизи выше указанных значений с высокой чувствительностью прогнозировались очень ранние и ранние ПР (до 32 недель).

На рисунке 4 представлены ROC-кривые для цервикальных маркеров у пациенток с ИЦН.

Полученные нами данные позволяют эффективно дифференцировать пациенток с ИЦН и предстоящими очень ранними и ранними ПР и пациенток с более поздними сроками родоразрешения (после 32 недель).

Обсуждение

Попытки изучения иммунологических маркеров при ПР предпринимаются достаточно давно. Изначально проводились исследования амниотической жидкости для выявления связи между уровнями воспалительных цитокинов с хориоамнионитом и ПР. Например, в 2018 г. Chaemsaithong P. et al. [11] было проведено исследование амниотической жидкости, полученной в результате амниоцентеза, у пациенток с симптомами ПР. Авторами проводились посев амниотической жидкости для выявления аэробных и анаэробных микроорганизмов и микоплазм и определение количества лейкоцитов, ИЛ-6 и ММП-8. По результатам исследования выявлено, что ММП-8 обладает большей специфичностью при выявлении внутриамниотической инфекции. А пациентки, у которых содержание лейкоцитов в амниотической жидкости было в пределах нормы и не было выявлено инфекционного агента по результатам стандартных методик культивирования, но имелся положительный тест на ММП-8, родили преждевременно.

Однако амниоцентез является инвазивной процедурой, которая несет в себе определенные риски для матери и плода. Поэтому учеными предпринимались попытки изучения тех же маркеров менее инвазивными методами, например, изучение венозной крови, мочи, цервикальной слизи.

Цервикальная слизь является средой, которая отражает локальный биохимический статус гестационных тканей. Именно в данной среде достаточно часто определяют различные белки-маркеры, которые могут быть использованы для прогнозирования ПР, например, различные цитокины: ИЛ-1β, -6, -7, -8, -17α, -18; фетальный фибронектин, лактоферрин, фактор некроза опухолей и многие другие [12].

В результате нашего исследования было определено, что концентрации ИЛ-6, -8 и ММП-8 в цервикальной слизи у пациенток с ИЦН значительно выше при родоразрешении до 32 недель беременности, что вероятнее всего связано с развитием эндоцервикального и внутриамниотического инфекционно-воспалительного процесса (как асептического, так и микробно-ассоциированного).

Давно доказано, что уровень ИЛ-6 тесно связан с микробно-ассоциированным внутриамниотическим воспалением, поэтому его определение в цервикальной слизи может использоваться как простой неинвазивный метод диагностики. В исследовании Kacerovsky M. et al. доказано, что уровень ИЛ-6 и ИЛ-8 в цервикальной слизи являются индикаторами наличия внутриамниотического воспаления и, как следствие, ПР [13].

Так же, как и в проведенном нами исследовании, в 2004 г. Sakai M et al. определяли уровень ИЛ-8 в цервикальной слизи и получили аналогичные результаты: у женщин с короткой шейкой матки выявлена значимая взаимосвязь между высоким уровнем ИЛ-8 и ПР [14]. Напротив, в исследовании 2017 г. Yoo H.N. et al. не было выявлено статистически значимой связи концентрации ИЛ-8 в цервикальной слизи и развитием ПР [8].

В другом исследовании 2020 г. Park S. et al. было показано, что повышенные уровни нескольких цитокинов (макрофагальные белки воспаления 1α и 1β, ИЛ-6, -7 и -17α) связаны с ПР до 34 недель беременности, а уровень ИЛ-8 не коррелировал со сроком последующего родоразрешения. При этом наибольшую чувствительность показали ИЛ-6 и -17α – 80 и 75% соответственно [12]. Авторы пришли к выводу, что данные маркеры могут быть использованы в качестве прогностических при ПР.

ММП-8 в цервикальной слизи также играет важную роль в формировании ИЦН, а ее высокие уровни, независимо от наличия интрацервикальных инфекций, связаны с преждевременным ремоделированием шейки матки. В исследованиях зарубежных авторов были определены пороговые значения для ММП-8 в амниотической жидкости, указывающие на высокий риск ПР (23 нг/мл) [15] и на развитие признаков хориоамнионита (188,3 нг/мл) [16].

Проведенное нами исследование также показало, что повышенные уровни ИЛ-6, ИЛ-8 и ММП-8 в цервикальной слизи у пациенток с ИЦН могут служить предикторами развития очень ранних и ранних ПР.

С учетом высокой частоты цервико-вагинальных инфекций и, как следствие, восходящей инфекции и внутриамниотического воспаления у беременных с ИЦН, полученные нами данные были сопоставлены с результатами гистологического исследования последа у женщин с ПР. При патоморфологическом исследовании последа признаки гистологического хориоамнионита были выявлены у 69,6% пациенток 1-й группы и 27,0% – 2-й группы (p=0,001; 95% ДИ: 1,960–19,430). Однако условно-патогенные и патогенные группы микроорганизмов в микробиологически значимых титрах были выявлены только у 34,7 и 8,1% беременных соответственно; следовательно, у остальных женщин имелось асептическое воспаление без инфекционного агента.

Заключение

У женщин с ИЦН с целью прогнозирования течения беременности и сроков родоразрешения могут быть использованы следующие неинвазивные маркеры: ИЛ-6, -8 и ММП-8 в цервикальной слизи.

Полученные нами пороговые величины для концентраций ИЛ-6≥9,6 пг/мл, ИЛ-8≥195,6 пг/мл и ММП-8≥21,5 нг/мл в цервикальном канале могут быть рекомендованы в качестве прогностических в отношении развития очень ранних и ранних ПР, а также с высокой вероятностью могут служить предикторами наличия внутриамниотического воспаления/инфекции, независимо от результатов посева цервикального содержимого.

Необходимо проведение дальнейших проспективных исследований с целью определения возможности использования данных маркеров в цервикальной слизи для выработки оптимальной тактики ведения пациенток с ИЦН при выборе ее метода коррекции.