Пролапс гениталий, являясь одним из основных клинических проявлений дисфункции тазового дна, нередко сочетается с такими состояниями, как мочевая и/или анальная инконтиненция [1]. Частота встречаемости десценции тазовых органов варьирует в широких пределах (30–76%) и увеличивается с возрастом [2]: среди женщин 20–29 лет она составляет 6%, 50–59 лет – 31%, 80 лет и старше – до 50% [3]. Актуальность данной проблемы возрастает в связи с увеличением продолжительности жизни. Сексуальная дисфункция в рамках синдрома релаксированного влагалища является серьезной проблемой и в послеродовом периоде [4].

Многие исследователи подтверждают, что женщины реже ведут половую жизнь, имея пролапс тазовых органов [5]. Так как сексуальность является важной частью жизни, это приводит к значительному снижению ее качества. На основании анализа 535 женщин, проходивших лечение в урогинекологическом отделении, установлено, что 28% сексуально неактивных женщин избегают половой жизни именно из-за пролапса и дисфункции тазового дна [6].

Важным и недостаточно изученным феноменом пролапса является изменение восприятия собственного тела [7]. В одном исследовании случай-контроль Jelovsek J.E. et al. сравнили пациенток с запущенными формами пролапса (3–4-й стадии). В контрольную группу вошли сопоставимые по демографическим параметрам пациентки с 0–1-й стадией пролапса без недержания мочи. Было выявлено, что женщины с пролапсом в 4,7 раза чаще испытывают неловкость за внешний вид и в 11 раз чаще ощущают меньшую привлекательность, а также в 4 раза реже чувствуют себя женственными; при этом отмечено значительное изменение в интимной жизни вплоть до ее отсутствия [8].

Сексуальная дисфункция у пациенток с несостоятельностью мышц тазового дна наблюдается в 50–83% случаев [9]. В научной литературе представлены данные относительно взаимосвязи между тазовыми расстройствами и интимной жизнью пациенток с этой патологией [10, 11]. Исследователи акцентируют внимание на результатах вопросника FSFI-19 (Female Sexual Function Index), в том числе полученных до и после хирургической коррекции пролапса гениталий и/или недержания мочи [12–18]. При этом не всегда возможно учесть уровень сексуальной активности пациенток, относящихся к когорте женщин пери- и постменопаузального периода; отказ пациенток вести сексуальную жизнь из-за выраженных форм опущения половых органов; характер взаимосвязи между симптомами опущения тазовых органов и степенью сексуальной дисфункции.

Цель исследования – оценить качество сексуальной жизни у пациенток с пролапсом гениталий.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 64 сексуально активные пациентки, давшие добровольное информированное согласие, которые находились на лечении в гинекологическом отделении ГБУЗ ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. В основную группу вошли женщины с диагностированным пролапсом гениталий. Группа контроля была сформирована за счет пациенток без пролапса гениталий, пришедших на плановый поликлинический осмотр. В качестве критериев исключения фигурировали: беременность, тяжелая гинекологическая и экстрагенитальная патология, аномалии развития мочеполовой системы, симптомная миома матки и эндометриоз, острые воспалительные заболевания органов малого таза и урогенитального тракта, онкологические заболевания, нервно-психические расстройства (в том числе расстройства сексуальной сферы психогенного характера).

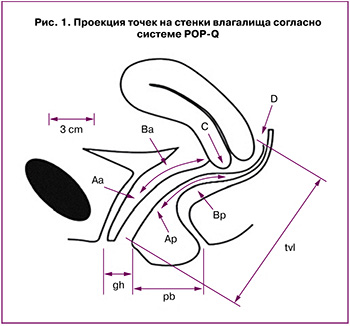

Методы исследования включали сбор анамнестических данных, анализ жалоб, осмотр в гинекологическом кресле, стандартные клинико-лабораторные данные. С целью стадирования пролапса гениталий была применена система POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification), основанная на оценке расположения стенок влагалища и шейки матки по отношению к гименальному кольцу (рис. 1) [19].

Методы исследования включали сбор анамнестических данных, анализ жалоб, осмотр в гинекологическом кресле, стандартные клинико-лабораторные данные. С целью стадирования пролапса гениталий была применена система POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification), основанная на оценке расположения стенок влагалища и шейки матки по отношению к гименальному кольцу (рис. 1) [19].

С учетом критериев включения и исключения в основную группу вошли пациентки с пролапсом гениталий 2–4-й стадии, которые характеризуются опущением стенок влагалища или шейки матки на 1 см от гимена или больше. Измерение расстояний производили с помощью маточного зонда с сантиметровой градуировкой и линейкой.

Для оценки влияния симптомов дисфункции тазового дна на качество жизни пациенток с пролапсом гениталий использовали результаты анкетирования PFDI-20. Вопросник включает 20 вопросов, распределенных на 3 блока: POPDI-6 (Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory) – для анализа жалоб, ассоциированных непосредственно с пролапсом гениталий, CRADI-8 (Colorectal-Anal Distress Inventory) – для оценки аноректальных симптомов и UDI-6 (Urinary Distress Inventory) – для выявления мочевых расстройств.

Определение уровня качества сексуальной жизни с учетом таких параметров, как желание, возбуждение, любрикация, оргазм, удовлетворение и боль, осуществляли с помощью вопросника FSFI-19. Разброс баллов составлял 0–36.

Статистический анализ

Статистическую обработку данных осуществляли при помощи пакета статистических прикладных программ Office Excel (Microsoft 2016) и Statistica v.12.0 (StatSoft). Анализ распределения данных производили при помощи критерия Колмогорова–Смирнова. При нормальном типе распределения данных прибегали к параметрическим методам статистического анализа, при распределении данных, отличном от нормального, – к непараметрическим. Для определения значимости различий по количественному признаку для двух независимых групп прибегали к непараметрическому критерию Манна–Уитни. Анализ качественных признаков осуществляли на основании критерия χ2. Выявление взаимосвязи между результатами анкеты PFDI-20 и FSFI-19 производили на основании корреляции Спирмена с построением диаграммы рассеяния. Зависимые признаки оценивали при помощи непараметрических критериев Мак-Немара и Вилкоксона. За критический уровень значимости принята величина p=0,05.

Результаты

Возраст пациенток, принявших участие в исследовании, варьировал от 37 до 66 лет. Данные относительно индекса массы тела (ИМТ), среднего возраста, особенностей акушерского анамнеза у пациенток обеих групп и распространенности пролапса гениталий у пациенток основной группы представлены в таблице 1.

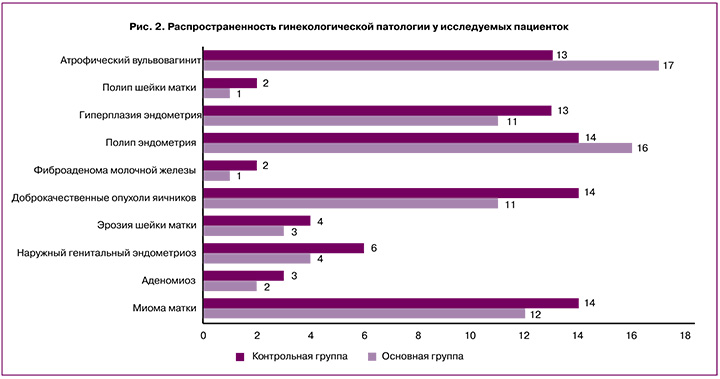

Изучение гинекологического анамнеза пациенток позволило выявить отсутствие статистически значимых различий по отдельным нозологиям у пациенток основной и контрольной групп (p>0,05). Данные отражены на рис. 2.

В соответствии с классификацией POP-Q нами были выполнены измерения влагалищных точек, а также длины половой щели (GH) и промежностного тела (PB) (табл. 2). По мере прогрессирования стадии пролапса у пациенток основной группы статистически значимо увеличивалась GH, тогда как длина РВ уменьшалась почти в 1,5 раза (p<0,05).

В ходе опроса пациенток с пролапсом гениталий получены следующие результаты: у женщин с пролапсом гениталий II стадии значение блока POPDI-6 составило 21,3 (11,26; 34,8) балла, CRADI-8 – 15,9 (9,6; 19,2) балла, UDI-6 – 18,1 (10,7; 23,3) балла; при пролапсе гениталий III стадии значение блока POPDI-6 составило 34,1 (19,8; 45,4) балла, CRADI-8 – 19,8 (11,3; 23,6) балла, UDI-6 – 23,4 (16,4; 28,2) балла; у пациенток с IV стадией пролапса гениталий значение блока POPDI-6 составило 47,2 (33,2; 59,6) балла, CRADI-8 – 22,1 (14,2; 25,5) балла, UDI-6 – 33,3 (23,5; 41,7) балла.

Уровень статистической значимости различий между пациентками с пролапсом гениталий II и III–IV стадии был рассчитан на основании критерия Манна–Уитни. По результатам анализа мочевые расстройства и симптомы, связанные непосредственно с пролапсом тазовых органов, достоверно чаще регистрировались у пациенток с пролапсом гениталий III–IV стадии, p<0,05. При этом не было зафиксировано статистически значимых различий в частоте встречаемости аноректальных симптомов для пациенток со II и III–IV стадией опущения половых органов ввиду более редкой их встречаемости без корреляции относительно стадии генитального пролапса.

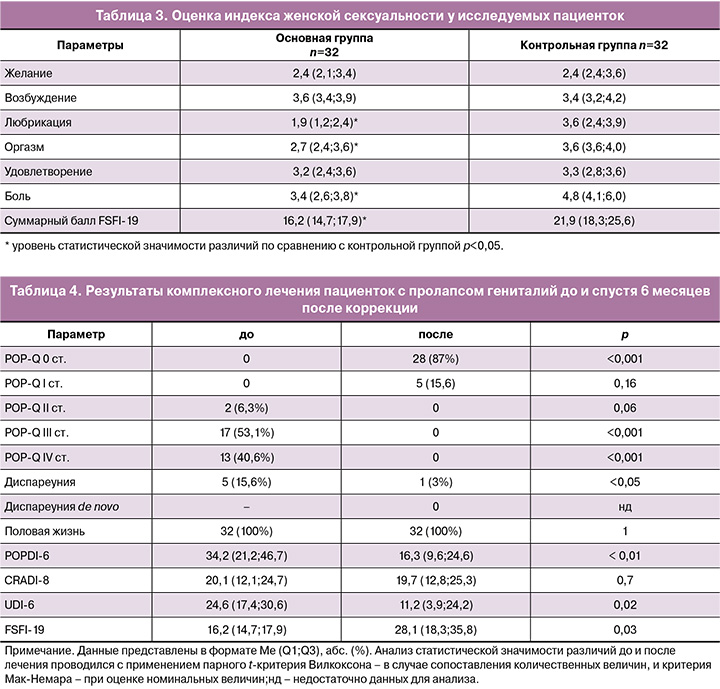

Анализ сексуальной функции у пациенток основной и контрольной групп на основании анкетирования FSFI-19 представлен в таблице 3.

Как следует из полученных данных, у пациенток основной группы по сравнению с пациентками контрольной группы наблюдается статистически значимое снижение медианы балла индекса женской сексуальности по таким параметрам, как любрикация (в 1,9 раза), оргазм (в 1,3 раза), боль (в 1,4 раза) (p<0,05).

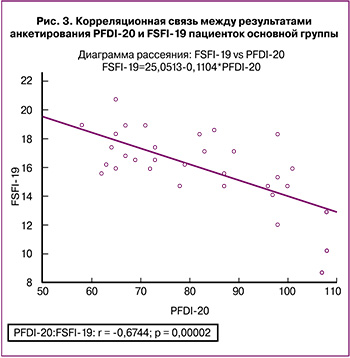

Нами были сопоставлены результаты анкетирования PFDI-20 и FSFI-19 у пациенток с пролапсом гениталий на основании корреляционного непараметрического анализа Спирмена. Согласно результатам описательной статистики, значение баллов в указанной группе пациенток по PFDI-20 и FSFI-19 составило 80,5 (67,0; 97,5) балла и 16,03 (14,7; 17,9) балла соответственно. При этом наблюдалась обратная корреляционная связь умеренной силы между результатами анкетирования по опросникам PFDI-20 и FSFI-19 (рис. 3).

Нами были сопоставлены результаты анкетирования PFDI-20 и FSFI-19 у пациенток с пролапсом гениталий на основании корреляционного непараметрического анализа Спирмена. Согласно результатам описательной статистики, значение баллов в указанной группе пациенток по PFDI-20 и FSFI-19 составило 80,5 (67,0; 97,5) балла и 16,03 (14,7; 17,9) балла соответственно. При этом наблюдалась обратная корреляционная связь умеренной силы между результатами анкетирования по опросникам PFDI-20 и FSFI-19 (рис. 3).

Всем пациенткам с генитальным пролапсом было проведено комплексное лечение: консервативная коррекция (электростимуляция влагалищным датчиком, тренировка мышц тазового дна) и хирургическое вмешательство. В нашей практике у подобных пациентов мы предпочитаем влагалищный доступ. Условно можно разделить оперативное лечение на 3 вида.

«Классические» методики с применением местных тканей – передняя и задняя кольпоррафия в сочетании с гистерэктомией и укреплением купола влагалища связочным аппаратом – 4 пациентки (12,5%).

Сайт-специфическая пластика – прицельное выявление дефектов тазовой фасции (чаще это высокие поперечные (перицервикальные) дефекты лобково-шеечной и ректовагинальной фасции, реже – паравагинальные). В этом случае проводится реаппроксимация фасциальных дефектов к шейке матки и укорочение кардинальных связок в виде дубликатуры (так называемый «передний Мак-Кол») и крестцово-маточных связок экстраперитонеальным доступом нерассасывающимися моно- или мультифиламентными лигатурами по разработанной нами методике – 12 пациенток (37,5%).

Гибридная реконструкция – аналогичные 2-му виду операции, однако при выраженном апикальном дефекте или растяжимых тканях (определяется субъективно) используется транссакроспинальный слинг полипропиленовой лентой Cyrene по методу Inside-out. Лента проводится экстраперитонеально через медиальную среднюю часть крестцово-остистой и крестцово-бугристой связок билатерально. Эта лента вызывает фиброзирование по ее ходу и обеспечивает надежную долговременную апикальную фиксацию в 16 случаев (50%).

По показаниям проводились уретропексия (15,6%), перинеопластика (28%), сфинктеропластика (3%), ампутация шейки матки по Штурмдорфу (12,5%). Время операции не превышало 2 ч, кровопотеря 100 мл, интраоперационных осложнений не отмечено.

Важно отметить, что даже при IV стадии пролапса у сексуально активных пациенток всегда удается избежать установки больших имплантов как на переднюю, так и на заднюю стенки влагалища. Мы считаем важным сохранение эластичности влагалищной стенки для адекватного функционирования смежных органов и половой функции, в особенности это касается задней стенки влагалища и области шейки мочевого пузыря. Более того, генитальный пролапс не рассматривается нами как показание для гистерэктомии. Напротив, шейка матки используется как «замковый камень», обеспечивая анатомически правильную реконструкцию, сохраняется кровоснабжение. При сайт-специфических методиках не проводится иссечение «избыточной» стенки влагалища. При таком подходе не наблюдается протрузий сетки во влагалище.

Длительность отслеживания всех пациенток составила 6 месяцев (разброс 4–8 месяцев). Результаты, зафиксированные у пациенток основной группы до и после лечения, представлены в таблице 4. Отмечаются положительные субъективный и объективный анатомические исходы. У 27 пациенток наблюдалась 0 стадия, у 5 – 1-я стадия (цистоцеле или ректоцеле при высокой апикальной поддержке), жалоб на чувство инородного тела во влагалище нет. Кроме того, отмечено улучшение параметров вопросников FSFI-19 и PFDI-20 (общий балл), а также вопросника в отношении пролапса (POPDI-6) и урологической его части (UDI-6). Вопросник колоректальных проблем (CRADI-8) не показал статистической разницы ввиду того, что у исследуемых пациенток не было выраженных жалоб до операции. Все пациентки возобновили половую жизнь, при этом не отмечено появления диспареунии de novo.

Обсуждение

Женская сексуальность, в особенности у данной категории больных, является многофакторным явлением, изучение которого представляет сложную проблему. Важно отметить, что с возрастом очень часто на первый план выходят проблемы мужских сексуальных дисфункций и более ранней мужской смертности. Малоподвижный образ жизни, частые соматические проблемы (ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.). Тем не менее влияние тазовых дисфункций на женскую сексуальность не вызывает сомнений. Известно, что многие женщины умалчивают о своих проблемах, несмотря на прямой вопрос доктора (например, о недержании кала), что может негативно сказаться на результатах лечения. Применение вопросников позволяет женщинам в спокойном состоянии более откровенно ответить на деликатные вопросы, их применение рекомендовано не только в исследованиях, но и в рутинной клинической работе.

О сложности данной проблемы говорит и тот факт, что женщины без пролапса также не лишены проблем в половой сфере (на основании результатов анкетирования FSFI-19). При использовании вопросника PFDI-20 отмечена корреляция тяжести симптомов со стадией пролапса, что подтверждено многими исследователями; также удалось выявить корреляционную связь общих баллов PFDI-20 и FSFI-19 (r=-0,6, p=0,00002), что, безусловно, подтверждает связь тяжести тазовых расстройств при пролапсе с нарушениями половой сферы женщин. Консервативное лечение (пессарии и электростимуляция) практически не имеет побочных эффектов, однако в нашей серии терапевтический эффект был недостаточным, и все пациентки настояли на проведении оперативного лечения. В этом есть методологический дефект исследования, так как мы не учли пациенток, которые отказались от дальнейшего наблюдения в нашей клинике.

При хирургическом лечении пациенток мы не разделяем мнение американских, англосаксонских и некоторых европейских коллег о полном запрете синтетических имплантов вагинальным доступом. Мы призываем дифференцировать слинговые операции при пролапсе от установки «больших» влагалищных полипропиленовых протезов, как, например, в Японии. Наличие тазовых болей и диспареунии до операции – сложная патология, которую необходимо обязательно выносить в диагноз во избежание впоследствии правовых проблем. Однако в большинстве случаев при комплексном лечении (хирургия и физиотерапия) в нашей серии проходит полное исчезновение тазовых болей. По разным данным, de novo диспареуния встречается в 2–28% случаев при применении сетчатых протезов [20] и в 1–15% случаев при пластике местными тканями [21]. Некоторые авторы связывают высокий процент с отсутствием адекватного предоперационного обследования. К факторам возникновения диспареунии de novo относятся: укорочение и сужение влагалища после его иссечения, вовлечение нервов в рубцовые процессы, применение больших синтетических протезов и их неправильная установка, а также «съеживание» протезов. Отдельно необходимо сказать о леваторопластике – операции, имеющей очень высокий уровень диспареунии. Впервые описанное Гегаром около 190 лет назад, данное вмешательство заключается в сшивании пучков m. puborectalis кпереди от прямой кишки, где она в норме не находится. Это вмешательство не приводит к улучшению результатов в отношении ректоцеле и не должно применяться рутинно [22].

В нашем исследовании большинство пациенток (96%) получили значительное улучшение половой жизни, в том числе в связи с позитивным восприятием своего тела.

Заключение

Генитальный пролапс при прогрессировании негативно сказывается на многих аспектах интимной жизни. Комплексное лечение позволяет реабилитировать большинство пациенток и улучшить качество их сексуальных отношений. Однако при хирургическом лечении следует избегать установки больших влагалищных сеток и проведения леваторопластики у пациенток, живущих половой жизнью.