Одной из актуальных проблем современной гинекологической практики является восстановление нарушений анатомической целостности и функциональной активности маточных труб [1–5]. Одной из причин, снижающих эффективность лечения, является патология матки и придатков [1–3]. Ее влияние на состояние маточной трубы представляет интерес в связи с проведением органосохраняющих операций, репродуктивных технологий и восстановительного лечения.

Среди существующих прижизненных методов оценки состояния маточных труб следует отметить рентген-контрастную гистеросальпингографию, контрастную эхографию маточных труб, хромопертубацию, гидротубацию и пневмотубацию маточных труб, а также сальпингоскопию.

Недостатком всех вышеперечисленных методов диагностики является невозможность оценки функционального состояния маточных труб и отсутствие информации о корреляции с сопутствующей генитальной патологией.

Наиболее информативный и инвазивный из используемых методов прижизненной диагностики состояния маточных труб – микросальпингоскопия (трансцервикальная, трансабдоминальная в режиме гидроперитонеума, хромосальпингоскопии и гистероскопии) – не позволяет провести оценку состояния слизистой оболочки, мышечных слоев, особенностей васкуляризации, иннервациии и лимфатической системы стенки маточной трубы, каждый из которых несет строго специализированную функциональную нагрузку, определяющую анатомическую и функциональную целостность маточной трубы. Микросальпингоскопия как часть фертилоскопии позволяет лишь определить проходимость маточных труб или восстановить проходимость маточной трубы без определения ее функциональной способности. О нарушении функции маточной трубы косвенно свидетельствует чрезмерная окраска слизистой метиленовым синим при проведении хромопертубации маточной трубы.

Цель настоящего исследования – на основе выявленных морфологических закономерностей макромикроскопических изменений в стенке маточной трубы разработать и внедрить в клиническую практику менее травматичный способ диагностики состояния и терапии маточных труб при сопутствующей генитальной патологии.

Материал и методы исследования

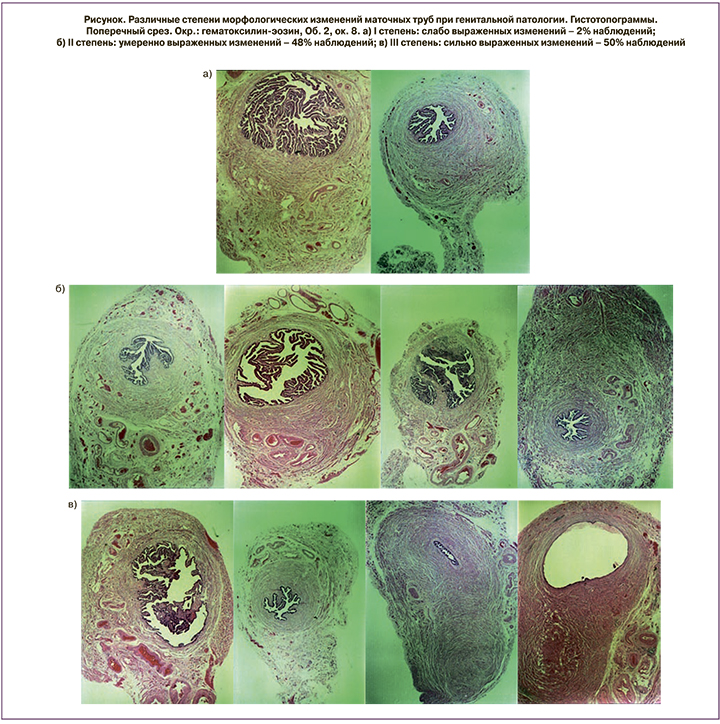

Морфологическая часть исследования проведена ретроспективно сравнительно на гистологическом архивном материале маточных труб от 714 женщин репродуктивного возраста (25–40 лет), у которых были удалены матка и придатки матки по поводу доброкачественной патологии генитального тракта. Из них у 127 женщин в протоколе операции были указания на неспецифические воспалительные процессы шейки матки, у 122 женщин диагностирована миома матки, у 177 женщин обнаружен наружный генитальный эндометриоз и аденомиоз, у 223 женщин – доброкачественные кисты яичников. Препараты маточных труб 65 женщин без генитальной патологии, полученные при проведении операции стерилизации маточных труб с удалением участка маточной трубы, служили контролем. Для изучения микротопографии и макромикроскопической анатомии маточной трубы использовали серийные гистотопограммы, окрашенные гематоксилин-эозином и по ван Гизону. Гистотопографическому исследованию подвергали следующие участки маточной трубы: середину ампулы маточной трубы, участок между ампулой и перешейком маточной трубы, середину перешейка маточной трубы, зону маточно-трубного соединения и маточной части маточной трубы. Проводили количественную оценку просвета, стенки, различных частей маточных труб, ее оболочек и слоев, а также кровеносных сосудов. Вычисления дистанций, периметров и площадей проводили с использованием компьютеризированной морфометрической системы MАGICSCAN.

Руководствуясь выявленными закономерностями, оценивали состояние слизистой оболочки, мышечной оболочки (ее кругового и продольного мышечного слоя), артериального и венозного микроциркуляторного русла, лимфатического аппарата и иннервацию стенки маточной трубы. Каждый признак оценивался по трехбалльной системе. Максимальная сумма баллов от 7 до 9 соответствовала тяжелой степени функционального повреждения маточной трубы, сумма 4–6 баллов – средней степени и сумма 0–3 балла – легкой степени функционального повреждения маточной трубы.

Результаты исследования и обсуждение

Морфометрическое исследование позволило выявить изменения толщины стенки маточной трубы, ее оболочек и слоев, а также кровеносных сосудов при некоторых формах внетрубной патологии генитального тракта (рисунок).

Так, установлено, что неспецифические воспалительные изменения шейки матки ассоциируются с преимущественным изменением поверхностного эпителия слизистой оболочки, его десквамацией. Аденомиоз ассоциируется с изменениями, характерными для хронического воспалительного процесса маточной трубы, атрофическими изменениями слизистой оболочки маточной трубы, проявляющимися в уменьшении количества первичных, вторичных и третичных ворсин, вплоть до уменьшения количества складок и сглаживания рельефа слизистой оболочки маточной трубы. При миоме матки с интерстициальной локализацией узла определяется преимущественное изменение мышечного слоя стенки маточной трубы, как продольного, так и циркулярного, связанного с дезинтеграцией мышечных волокон в сочетании с изменениями гемодинамики и микроциркуляции стенки маточной трубы, играющими важную роль в пропульсивной и транспортной функции маточной трубы. Отмечается перераспределение артериального кровоснабжения маточной трубы от подтрубного сосудистого пучка с концентрацией мелких артерий и капилляров преимущественно по передней и задней стенкам к рассыпному принципу представительства мелких артериальных сосудов и капилляров по передней, задней и верхней стенкам маточной трубы, наряду с уменьшением выраженности подтрубного сосудистого пучка и его размеров. Отмечаются явления неоангиогенеза и образования сети коллатерального кровоснабжения в стенке маточной трубы. Наряду с этим отмечается вазодилатация сосудов венозного русла, свидетельствующая о венозном застое в стенке маточной трубы.

Отмечается уменьшение количества нервных окончаний в стенке маточной трубы и хаотичность их распределения в ее пределах. Изменения в стенке маточной трубы при наличии доброкачественных опухолевидных образований яичников прежде всего связаны с механическим давлением на структуры стенки маточной трубы и характеризуются изменениями застойного характера венозного русла маточной трубы и лимфатического аппарата стенки маточной трубы. В особую подгруппу следует выделить длительно существующие доброкачественные опухолевидные образования яичника и мезосальпинкса, например тератомы, продолжительное время оказывающие механическое давление на стенку маточной трубы и вызывающие изменения, сходные с изменениями при миоме матки с интерстициальной локализацией узла.

Сочетание гистероскопии и фертилоскопии, как двух малоинвазивных, высокоинформативных методов диагностики проходимости маточных труб и ее коррекции, обеспечивают непосредственный доступ к маточной трубе, а также комплекс диагностических и лечебных процедур в клинике женского бесплодия [5–8].

Недостатком вышеперечисленных методов диагностики и лечения является невозможность оценки функционального состояния маточных труб и проведение соответствующего лечения при анатомической целостности и отсутствии окклюзии маточной трубы.

Выявленные морфологические закономерности позволили разработать новый «Способ диагностики состояния маточных труб при миоме матки, аденомиозе матки, доброкачественных опухолях яичников, неспецифических воспалительных процессах шейки матки» (Патент РФ №2437615) [9], а также «Способ медикаментозного лечения маточных труб при трубной и идиопатической формах женского бесплодия». Он заключается в том, что через манипуляционное отверстие гистероскопа под контролем оптического увеличения непосредственно в маточный отдел трубы проводят тонкий (1 мм в диаметре) перфорированный ирригационный катетер с отверстиями соответственно всей протяженности маточной трубы, что позволяет проводить местную медикаментозную терапию, направленную на восстановление анатомической и функциональной целостности маточных труб и репродуктивной функции женщин без использования вспомогательных репродуктивных технологий (Патент РФ № 2442545) [10]. Проведенная дифференцированная интратубарная терапия в соответствии с видом выявленной генитальной патологии позволила в 64% случаев добиться наступления самопроизвольной беременности и рождения ребенка у женщин, по тем или иным причинам отрицающих возможность использования у них вспомогательных репродуктивных технологий.

Заключение

Наше исследование позволяет провести сравнительный анализ морфологических изменений маточных труб у женщин репродуктивного возраста, имеющих нетрубную генитальную патологию.

Способ опосредованной оценки состояния маточных труб при некоторых видах генитальной патологии, таких как миома матки, аденомиоз, доброкачественные опухоли яичников, неспецифические воспалительные процессы шейки матки позволяет неинвазивно оценить функциональное состояние маточных труб при вышеперечисленных видах генитальной патологии, являющихся причиной женского бесплодия. Предложенный способ медикаментозного лечения маточных труб при трубной и идиопатической формах женского бесплодия позволяет проводить интратубарную терапию в клинике лечения женского бесплодия.

Выводы, сделанные в результате исследования, наиболее важны для оценки состояния маточных труб у пациентов с идиопатической формой бесплодия. Практическое применение нашего исследования может быть выражено в рекомендациях к применению оперативных методов восстановления анатомо-функциональной активности маточных труб и вспомогательных репродуктивных технологий. Эти рекомендации наиболее важны для пациентов, у которых не удатся достигнуть наступления желанной беременности после хирургического вмешательства либо вспомогательных репродуктивных технологий, имеющих в анамнезе указания на внетрубную патологию генитального тракта являющейся причиной трубного бесплодия.

Участие маточной трубы в процессах оплодотворения и транспорта оплодотворенной яйцеклетки в полость матки позволяет рассматривать изменения, происходящие в микроархитектонике и васкуляризации стенки маточной трубы при внетрубной генитальной патологии, в качестве морфологической основы, объясняющей увеличение частоты трубной беременности и низкую эффективность наступления маточной беременности при проведении реконструктивно-пластических операций или перемещении гамет или зиготы в просвет маточной трубы в программе экстракорпорального оплодотворения. Наше исследование позволяет уточнить алгоритм постановки диагноза и внедрить новый метод лечения больных с функциональной формой трубного бесплодия и сопутствующей патологией генитального тракта.