Генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС) – это одна из актуальных проблем в гинекологии, резко снижающая качество жизни у женщин в пери- и постменопаузальном периоде.

ГУМС представляет собой комплекс симптомов, обусловленных развитием атрофических и дистрофических процессов в эстрогензависимых тканях и структурах нижней трети мочеполового тракта (вульве, влагалище, мочевом пузыре, уретре, связочном аппарате малого таза и мышцах тазового дна) [1, 2].

По данным разных авторов, симптомы ГУМС наблюдаются в 15–57% случаев. Наиболее часто женщины отмечают именно симптомы вульвовагинальной атрофии (ВВА), которые, как правило, возникают в перименопаузе и прогрессируют в постменопаузальном периоде, приводя к функциональным и анатомическим изменениям. Среди них наиболее часто встречаются: сухость влагалища – у 27–50% женщин, жжение и зуд – у 18–25%, диспареуния – у 33–41%, рецидивирующие инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта – у 6–8% [1–7].

Лечение данной категории пациенток представляет собой сложную, длительную и трудоемкую задачу. Цель терапии – коррекция симптомов, профилактика рецидивов и улучшение качества жизни женщин в климактерическом периоде.

В связи с необходимостью разработки новых подходов к лечению ГУМС у женщин нами предложен комплексный консервативный метод лечения – применение карбокситерапии под ультразвуковым контролем.

Карбокситерапия, основанная на применении углекислого газа, является популярным методом лечения многих заболеваний. Ее эффект основан на улучшении микроциркуляции, усилении ангиогенеза, вазодилатации и, как следствие, оксигенации тканей.

Благодаря стимуляции кровоснабжения тазового дна нормализуется вагинальная микрофлора при сухости слизистой оболочки влагалища. Карбокситерапия замедляет физиологическое старение без рисков, связанных с гормональной терапией, тем самым улучшая качество жизни пациенток [8–11]. Безопасность позволяет применять ее как альтернативный метод профилактики и лечения пациентов, у которых невозможно использование других методов терапии [7, 9, 11].

Мультипараметрическое ультразвуковое исследование (УЗИ) с применением ультразвуковой эластографии широко используется для определения эластичности поверхностно расположенных органов [12]. Метод нашел практическое применение в диагностике различных заболеваний молочных, щитовидной, околощитовидных и слюнных желез. УЗИ с применением контрастных препаратов (КУУЗИ) также эффективно применяется для диагностики широкого спектра заболеваний внутренних, в том числе поверхностно расположенных, органов [13]. Новейшие технологии ультразвуковой визуализации все больше используются в ультразвуковой навигации и контроле при проведении диапевтических манипуляций на щитовидной, околощитовидных железах [14]. Опубликованных данных применения эхографии в качестве метода контроля и мониторинга при проведении карбокситерапии в эстетической гинекологии нами не найдено.

Цель нашего исследования заключалась в изучении клинической эффективности метода карбокситерапии под ультразвуковым контролем как способа консервативной комплексной коррекции ГУМС.

Материалы и методы

Проведено проспективное клиническое исследование на базе отделения эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ по изучению эффективности метода карбокситерапии под ультразвуковым контролем у женщин с наличием симптомов ВВА разной степени выраженности и длительности.

В исследование были включены 35 женщин в постменопаузальном периоде, средний возраст которых составил 52,9 (3,4) года, длительность постменопаузы – 3,27 (2;4) года, длительность симптомов ГУМС в среднем – 2,9 (0,9) года (табл. 1). На момент обращения ни одна пациентка не получала системной и локальной гормональной терапии.

В исследование были включены 35 женщин в постменопаузальном периоде, средний возраст которых составил 52,9 (3,4) года, длительность постменопаузы – 3,27 (2;4) года, длительность симптомов ГУМС в среднем – 2,9 (0,9) года (табл. 1). На момент обращения ни одна пациентка не получала системной и локальной гормональной терапии.

Всем пациенткам проводили общее клиническое, гинекологическое и УЗ-исследование. Особое внимание уделяли сбору анамнеза, уточняя наличие симптомов ГУМС и их длительность.

Оценка гинекологического статуса включала осмотр наружных половых органов, влагалища и шейки матки при помощи зеркал, двуручное влагалищно-абдоминальное исследование, pH-метрию, проведение функциональных проб (Вальсальвы и кашлевой), определение индекса созревания эпителия влагалища (ИСЭВ); PAP-тест, микробиологическое исследование вагинального содержимого, исследование микрофлоры урогенитального тракта методом полимеразной цепной реакции в реальном времени и УЗИ органов малого таза.

Исследование включало определение индекса вагинального здоровья (ИВЗ) в динамике. Показатели ИВЗ оценивались по 5-балльной шкале: количество и качество отделяемого влагалища, pH, увлажненность, эластичность и толщина влагалищного эпителия. Результаты оценивались следующим образом: 20–25 баллов – норма, 15–20 баллов – незначительные атрофические изменения, 15 баллов и меньше – ВВА [1, 2].

Процедура карбокситерапии проводилась на аппарате VENUSIAN (MBE, Италия. № РЗИ 2016/4482 от 28.07.2016) с периодичностью 1 сеанс в неделю. Длительность сеанса составляла 5 минут, количество процедур – 4,5 (3;5).

Для оценки проявлений ВВА и их влияния на сексуальную сферу и качество жизни было проведено анкетирование с помощью вопросника VSQ (The Vulvovaginal Symptom Questionnaire), состоящего из 21 вопроса с вариантами ответов «да» или «нет». Максимальное количество баллов – 20, так как вопрос 17 не учитывается при окончательном подсчете. Пациентки, ответившие «нет» на вопрос 17, на последние 4 вопроса не отвечают [15].

Мультипараметрическое УЗИ после получения предварительного письменного согласия проведено всем 35 пациенткам. Исследования проводили на ультразвуковых сканерах DC-8, Resona-7 (Mindrаy, Китай), Logiq E9 (GE, США) в стандартных режимах поверхностной эхографии с использованием линейных мультичастотных датчиков (в диапазоне частот 7,5–18,0 МГц), в том числе в специализированных режимах Ultrasound elastography, Shear Wave Elastograpgy, Cоntrast (с низким механическим индексом МИ<0,10). В качестве эхоконтрастного препарата (ЭКП) при КУУЗИ использовался гексафторид серы Sonovue (Соновью, Bracco, Италия), при внутривенном введении в объеме 2,4 мл на 1 исследование.

Область эхографии (зона интереса) у пациенток включала мягкие ткани больших половых губ, клитор, прилегающие зоны мышечно-апоневротического слоя вульвы.

Эхография, ультразвуковая навигация и контроль проводились каждой пациентке 4 раза, последовательно в 4 этапа:

- до проведения процедуры карбокситерапии;

- во время проведения процедуры карбокситерапии;

- сразу после (в течение последующего 1 ч) проведения процедуры карбокситерапии;

- через 1 месяц после проведения процедуры карбокситерапии.

УЗИ при проведении 1-го этапа исследования включало:

- анализ состояния области планирования введения СО2 с применением серошкальных и цветокартированнных режимов эхографии;

- ультразвуковой анализ эластичности области воздействия с определением качественных и количественных характеристик ультразвуковой эластографии;

- анализ микроваскуляризации мягких тканей области воздействия с применением ЭКП, определением качественных и количественных характеристик КУУЗИ.

Эхография во время проведения 2-го этапа, периода непосредственного выполнения процедуры карбокситерапии, заключалась в визуализации структуры мягких тканей зоны интереса, детализации расположения, контроле за направлением движения иглы в различных областях введения СО2, характеристике объема и распределения вводимого газа, анализа состояния области введения, изменения прилегающих тканей.

Объем УЗИ при проведении 3 и 4 этапов был неизменен и повторял все технологии 1-го этапа проведения мультипараметрического УЗИ.

В течение 1, 3 и 4-го этапов исследования, кроме стандартных методов серошкального и цветокодированного сканирования, для сравнения динамики изменения жесткости и эластичности тканей, анализа изменений микроваскуляризации зоны (области) интереса до и после проведения методики карбокситерапии использовались технологии ультразвуковой эластографии и эхоконтрастирования.

Ультразвуковая эластография выполнялась в двух вариантах:

- компрессионная (КЭГ);

- сдвиговой волной (ЭСВ, определение модуля Юнга).

В процессе выполнения КЭГ в режиме реального времени в течение 2–5 секунд после включения опции на экране монитора (в окне интереса) отображалось несколько последовательных статических изображений. Изображение на эластограммах, содержащих минимальное количество шумов и артефактов, являлось результатом анализа, обработки и наложения двух составляющих: базового В-режима и компрессионного изображения, полученного после активации опции. В результате математического анализа эластичность тканей на экране отображалась определенными цветами (цветовым картированием). Возможности приборов позволяли проводить окрашивание с использованием сине-зелено-красной цветовой гаммы, оттенков красного, серого, большого спектра других цветов. В данной работе использовалась сине-зелено-красная цветовая гамма, при которой «жесткие» участки картировались красным цветом, более «мягкие» – синим, промежуточные значения – оттенками желтого и зеленого цветов.

В режиме КЭГ при анализе жесткости и эластичности зоны интереса на всех этапах проведения исследования полученные цветовые карты подраз-деляли:

- по однородности окрашивания на однородное и неоднородное;

- по характеру цветового паттерна: на окрашивание в оттенках синего, в оттенках красного и смешанное мозаичное окрашивание.

ЭСВ проводилась в режиме поверхностно-расположенных органов, в диапазоне шкалы значений модуля Юнга 0–180 кПа без дополнительной компрессии при минимизации возможных движений датчиком. Окно опроса окрашивалось в соответствии со значениями жесткости – участкам с наибольшими значениями модуля Юнга соответствовал красный цвет, с меньшими – синий цвет, промежуточные значения картировались цветами от голубого до желтого соответственно возрастанию жесткости. Процесс измерения жесткости тканей производился в автоматическом режиме при полном (максимально возможном) паттерне окрашивания цветового окна; для измерения использовались одинаковые по площади окна опроса (Q-Box) – по три в каждом цветовом окне, которые располагали в зоне максимальной жесткости. Результаты отображались на экране монитора в режиме реального времени в кПа. На экране отображались среднее (E-mean), минимальное (E-min) и максимальное значения (E-max), стандартное отклонение (SD). К анализу были принято среднее значение E-mean по результатам 5 измерений.

Все полученные варианты окрашивания, цветовые карты, количественные показатели модуля Юнга мягких тканей зоны интереса фиксировались в памяти ультразвуковых сканеров для последующего сохранения на цифровых носителях, анализа и математической обработки. Проводились оценка и интерпретация обнаруженных изменений по совокупности выявленных эхографических признаков, состояние прилегающих тканей.

Оценка микроваскуляризации мягких тканей зоны интереса проводилась по результатам КУУЗИ. Исследование проводилось при соблюдении единых требований асептики для проведения малоинвазивных манипуляций после получения письменного согласия каждой пациентки. При проведении КУУЗИ через периферический венозный катетер 20G внутривенно болюсно в кубитальную вену вводили ЭКП в объеме 2,4 мл с последующим введением 5 мл 0,9% раствора NaCl. Одновременно с введением ЭКП производилась запись видеопетли (не менее 90 секунд), ее архивирование. На этапе постобработки выполнялся качественный и количественный анализ с помощью программного аппаратного обеспечения Contrast QA. К анализу принимались сегменты видеопетли от момента поступления ЭКП в венозное русло до момента его полного вымывания (объект интереса находился в зоне сканирования в течение всего времени исследования, не менее 90 с).

Количественная оценка изменения параметров контрастного усиления проводилась на основании соотношения времени и интенсивности накопления и распределения ЭКП в зоне интереса.

Статистическая обработка результатов

При статистическом анализе использовали русифицированную версию Statistica 13.3, проверяли показатели на соответствие нормальному распределению (метод Колмогорова–Смирнова). Количественные показатели представлены в виде среднего значения и среднеквадратического отклонения M (SD) или медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q1;Q3), качественные показатели представлены в виде абсолютного значения (n) и относительного (%).

Для оценки изменения количественных показателей в ходе лечения были использованы парный критерий Стьюдента или непараметрический Т-критерий Вилкоксона. Оценка качественных показателей производилась с помощью критерия Мак-Нимара или Z-критерия.

Изменение показателей в ходе лечения считалось статистически значимым при р<0,05.

Результаты и обсуждение

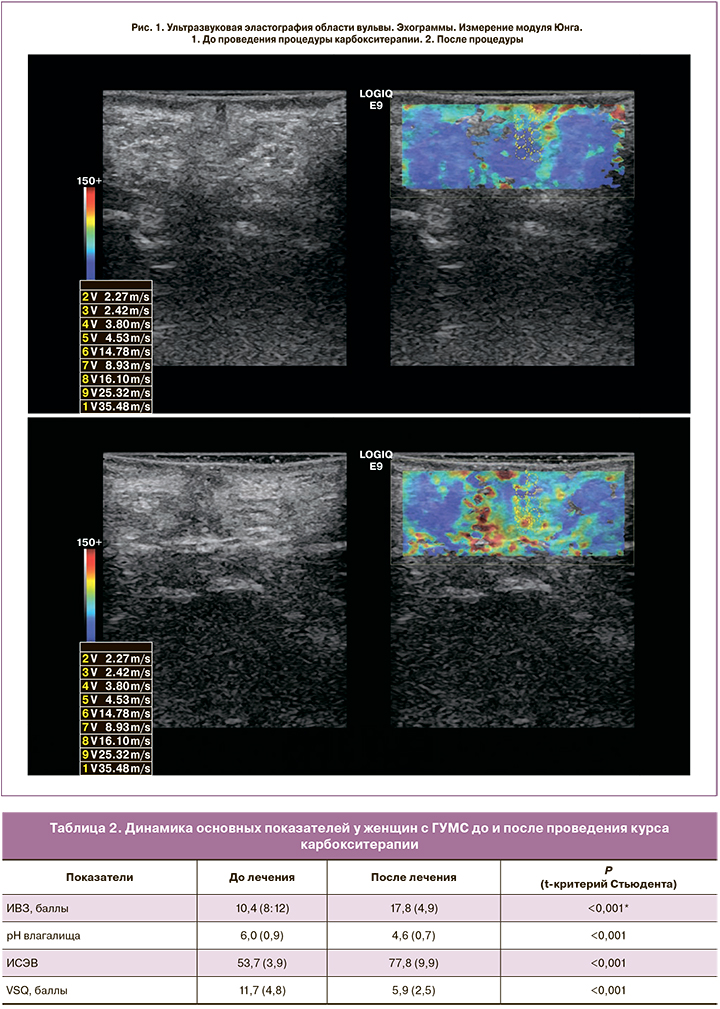

Установлено, что после проведения процедур карбокситерапии под ультразвуковым контролем по всем клиническим, лабораторным, инструментальным показателям получены положительные результаты (табл. 2).

Отмечен рост показателей ИВЗ (17,8 (4,9) по сравнению с исходными данными – 10,4 (8;12)) на 30%, что подтверждается уменьшением атрофических явлений (истончения, трещины слизистой) и увеличением количества влагалищного секрета. Нормализация уровня рН после лечения с 6,0 (0,9) до 4,6 (0,7) (р<0,001) свидетельствует о нормализации кислотно-щелочного баланса.

Согласно полученным данным, ИСЭВ до лечения составлял 53,7 (3,9), после – 77,8 (9,9). При оценке клеточного состава слизистой оболочки замечены признаки восстановления эпителия влагалища: уменьшение базальных, парабазальных, промежуточных и статистически значимое увеличение поверхностных клеток (р<0,001).

Для оценки микробиоценоза влагалища до и после проведения терапии была также проведена диагностика вагинальных мазков методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Микрофлора влагалища у женщин в постменопаузе главным образом была представлена факультативно-анаэробными (аэробными) микроорганизмами (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) и облигатно-анаэробными микроорганизмами (Eubacterium spp., Clostridium, Mobiluncus spp., Corynebacterium, Peptostreptococcus spp. и др.). По данным ПЦР-диагностики через 1 месяц после терапии статистически значимо увеличилась доля облигатно-анаэробных микроорганизмов, а условно-патогенная микрофлора уменьшилась на фоне увеличения количества лактобактерий по сравнению с исходными данными (р<0,001).

При сравнении средних значений баллов опросника VSQ (до лечения – 11,7 (4,8) и после проведения карбокситерапии – 5,9 (2,5)) было установлено, что снижаются частота и интенсивность симптомов ВВА (сухости, зуда, жжения и дискомфорта) почти на 50%, что говорит о высокой эффективности проведенной терапии (p<0,001). Что касается влияния симптомов ВВА на сексуальную сферу, было также отмечено выраженное уменьшение проявлений или полное исчезновение диспареунии.

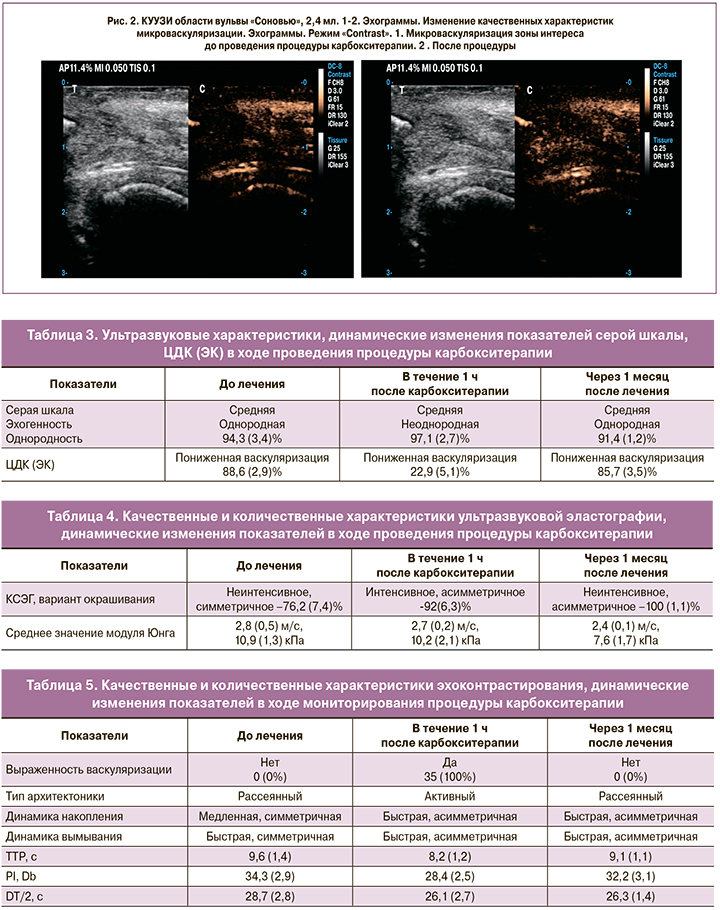

Характеристики ультразвукового контроля на 1, 3, 4-м этапах исследования при проведении карбокситерапии отмечены в таблицах 3, 4.

Как отмечено в таблице 3, показатели серой шкалы (эхогенность, однородность) структуры мягких тканей зоны интереса, васкуляризации области визуализации в режимах ЦДК (ЭК) в процессе проведения карбокситерапии изменяются лишь в ранние сроки после проведения процедуры и не могут являться критериями эффективности процедуры в отдаленные сроки (спустя 1 месяц).

По результатам данных, приведенных в таблице 4, отмечается изменение жесткости (эластичности) зоны интереса, окрашивания мягких тканей, снижение среднего значения модуля Юнга в зоне интереса сразу после и через 1 месяц проведения процедуры карбокситерапии.

При проведении эхоконтрастирования зоны интереса важнейшими качественными критериями ультразвуковой оценки временных и пространственных характеристик контрастирования являлись:

- появление после начала контрастирования элементов васкуляризации (локусов сосудов) в зоне воздействия как таковых;

- выраженность васкуляризации;

- сосудистая архитектоника, ее тип;

- динамика контрастирования во времени;

- динамика вымывания препарата.

В ходе проведения КУУЗИ анализировали количественные показатели кривой «время-интенсивность»:

- time to peak (ТТР, с) – момент времени, когда интенсивность накопления контраста в зоне интереса достигает максимального значения;

- peak intensity (PI, Db) – максимальная интенсивность ЭКП;

- descending time (DT/2, c) – время, за которое интенсивность падает до половины максимального значения.

Характеристики ультразвукового контроля при проведении эхоконтрастирования на 1, 3, 4-м этапах исследования при проведении КУУЗИ отмечены в таблице 5.

Как отмечено в таблице 5, при проведении исследования отмечено изменение качественных и количественных характеристик микроваскуляризации в зоне интереса сразу после и через 1 месяц проведения процедуры карбокситерапии.

Благодаря ультразвуковому контролю и мониторингу были подтверждены основные физиологические эффекты, характеризующие динамику и определяющие положительный эффект проведения процедуры карбокситерапии (рис. 1, 2):

- изменение эхогенности, эхоструктуры тканей вульвы и влагалища (по результатам применения режима серой шкалы);

- изменение эластичности мягких тканей зоны интереса, вероятнее, за счет усиления газообмена в тканях, иммуномодулирующего эффекта, усиления антиоксидантной защиты клеток, регенеративных свойств и восстановления тканей (см. рис. 1);

- вазодилатация сосудов, усиление микроваскуляризации мягких тканей зоны интереса. Данные эхо-признаки могут быть обусловлены, в том числе, увеличением артериального притока, усилением метаболизма тканей, стимуляцией энергетического обмена, венозного оттока (см. рис. 2).

Преимуществами ультразвукового контроля являются:

- контроль за ходом вмешательства в реальном времени, небольшие затраты времени;

- возможность прицельной визуализации интересующего участка воздействия;

- отсутствие ионизирующего излучения, комфортность, безвредность и безопасность для пациента и медицинского персонала;

- высокая разрешающая способность;

- возможность фиксации изображения на видео-, термопленку, цифровые носители (в том числе и для проведения корректного динамического мониторинга).

Заключение

ГУМС часто встречается у женщин в пери- и постменопаузе и приводит к снижению качества жизни, трудоспособности и сексуальным нарушениям. При этом успех лечения напрямую зависит от своевременной и правильной диагностики имеющихся нарушений. Поэтому оценка таких показателей, как ИВЗ, ИСЭВ и результатов опросника VSQ (The Vulvovaginal Symptom Questionnaire), является обязательной в комплексном обследовании пациенток в климактерическом периоде.

Карбокситерапия под ультразвуковым контролем, по результатам нашего исследования, показала себя как эффективный метод лечения, в частности, при консервативной коррекции ГУМС. По данным эхоконтрастирования, улучшаются микроваскуляризация зоны интереса, артериальный приток, венозный отток, вследствие чего, вероятно, и оксигенация тканей, благодаря стимуляции процессов неоваскуляризации и коллагеногенеза. При оценке тканей с помощью ультразвуковой эластографии после лечения отмечено повышение эластичности мягких тканей вульвы по сравнению с данными до лечения, что говорит о положительном эффекте карбокситерапии и возможном запуске процессов ангио- и неоколлагенеза.

Таким образом, карбокситерапия под ультразвуковым контролем ввиду специфических особенностей действия CO2 и отсутствия пролиферативного влияния на эндометрий и молочные железы является одним из эффективных, приемлемых и безопасных методов коррекции ГУМС. Это позволяет применять ее как альтернативный метод лечения пациентов, у которых невозможно использование заместительной гормональной и других видов терапии.