Эндометриоз тела матки остается одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. Значимость проблемы аденомиоза обусловлена целым рядом факторов: распространенностью данной патологии среди женщин репродуктивного возраста, частым развитием тяжелых клинических проявлений, высокой частотой развития бесплодия, неблагоприятным влиянием данного заболевания на репродуктивные исходы, а также значительным снижением качества жизни пациенток [1–5].

С современных позиций аденомиоз является доброкачественным заболеванием, характеризующимся прорастанием эндометрия в миометрий, что приводит к увеличению матки. Описанная неоплазия стромального компонента и эндометриальных желез матки окружена гипертрофированными и гиперпластическими мышечными волокнами [3, 5].

Большинство авторов сходятся во мнении, что наличие аденомиоза ассоциировано с морфофункциональными нарушениями железистого слоя матки, которые характеризуются снижением нидационной способности последнего [6]. Нарушение имплантации определяет регенераторно-пластическая недостаточность слизистой матки, которую в последнее время принято называть эндометриопатией [7, 8].

Возможности неинвазивной оценки свойств эндометрия на сегодняшний день по-прежнему ограничены использованием ультразвукового исследования.

Сегодня в клиническую работу внедрен мониторинг оценки эндометриального кровотока на основании данных не только двухмерной серошкальной эхографии, но и объемного энергетического допплера [9]. Новые технологии, такие как трехмерная визуализация, определение объема эндометрия и его васкуляризации в приложении VOCAL позволяют с иных позиций анализировать эхографические признаки состоятельности эндометрия.

Цель исследования: на основании оценки функционального состояния эндометрия определить тактику ведения у пациенток с диффузной и узловой формами аденомиоза.

Материалы и методы

Представленная работа является проспективным клиническим исследованием, включающим 104 пациентки фертильного возраста с диффузной и узловой формами аденомиоза.

Всем обследуемым предоставлена письменная и устная информация о методах исследования. Пациенты дали согласие на участие в исследовании, протокол которого одобрен этическим комитетом РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Критериями включения в исследование являлись: репродуктивный возраст от 19 до 42 лет, наличие аденомиоза, подтвержденного эхографически, отсутствие приема гормональных препаратов и использования внутриматочной контрацепции в течение полугода до начала обследования, индекс массы тела 18,5–30 кг/м2.

Критериями исключения служили пациентки с пороками развития матки, миомой матки, воспалительными заболеваниями матки и придатков, злокачественными опухолями, с эндокринными заболеваниями, лактацией, беременностью.

Функциональная состоятельность слизистого слоя матки оценивалась по следующим ультразвуковым критериям: толщина эндометрия (М-эхо), эхогенность М-эха, идентификация неравномерности смыкания передней и задней стенок матки, наличие включений различной ультразвуковой плотности в проекции базального слоя эндометрия. Особого внимания заслуживала очаговая и диффузная альтерация субэндометриальной зоны мышечного слоя матки.

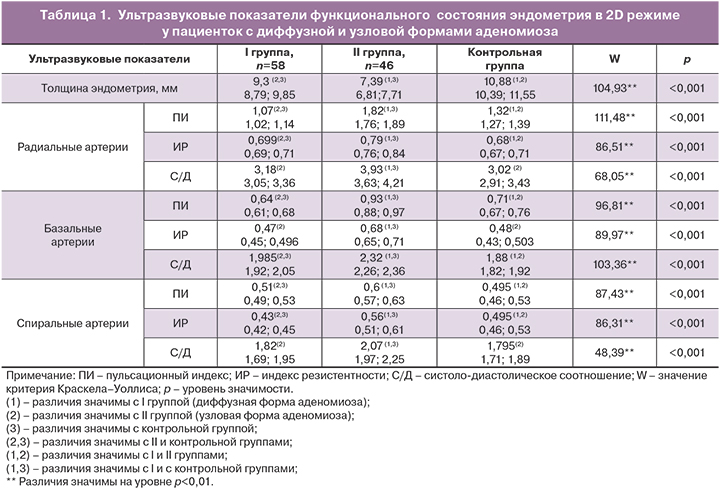

При цветовом дуплексном сканировании оценивался интраорганный кровоток, внимание уделяли анализу интенсивности гемодинамики, распределению локусов перфузии и численной оценке кровотока (пульсационный индекс (ПИ), индекс резистентности (ИР) и систоло-диастолическое соотношение (С/Д) в терминальных ветвях маточных сосудов радиальных, базальных и спиральных артерий.

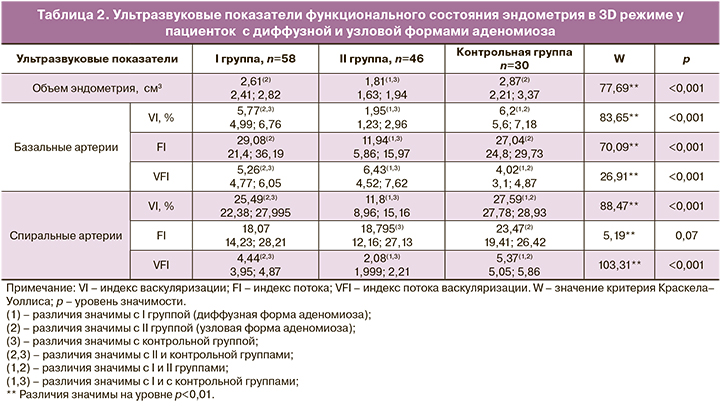

После двухмерной серошкальной визуализации с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) проводилась 3D реконструкция с пространственной реконструкцией кровотока в заданном объеме тканей (эндо- и миометральных зон) при помощи сертифицированной программы VOCALTM (Virtual Organ Computer-aided Analysis). Работа выполнялась на ультразвуковом аппарате экспертного класса с использованием трансвагинального датчика, работающего в диапазоне 3,7–9.3 мГц.

В мануальном режиме проводилось очерчивание границ эндометрия от внутреннего зева до дна матки с ротацией через сагиттальный срез с шагом 9 градусов, демаркационной линией служило мио-эндометриальное соединение. На основании данных, полученных в режиме трехмерного энергетического допплера, проводилась калькуляция количественных параметров в автоматическом режиме в виде гистограмм, отображающих индексы объемного кровотока в эндометриальной и субэндометриальной (режим SHELL с окантовкой по наружному контуру в 5 мм) зонах.

Проводилась оценка индексов кровотока: индекс васкуляризации (VI-%), выраженный в процентах, измеряет количество цветных вокселей в исследуемом объеме, представляя кровеносные сосуды в ткани. Индекс потока (FI) является средним значением цвета всех цветных вокселей, представляющим среднюю интенсивность цвета. Индекс сосудистого потока (VFI) представляет собой среднее значение цвета всех серо-цветных вокселей, которое отображает комбинированное представление васкуляризации и интенсивности потока.

Руководствуясь вышеизложенными критериями в рамках нашего исследования, наблюдаемые (n=104) распределены на 2 группы: I группу составили 58 пациенток с диффузной формой аденомиоза, во II группу включены 46 пациенток с узловой формой аденомиоза.

Группа контроля состояла из 30 здоровых женщин в возрасте от 19 до 42 лет, которые имели регулярный менструальный цикл, не принимали комбинированные эстроген-гестагенные препараты в течение последних трех лет и обратились в нашу клинику с целью подбора гормональной контрацепции.

Статистический анализ

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью программ IBM® SPSS Statistics версии 23.0.0.0 и Microsoft Excel 2016.

Использованы методы:

1. Описательная статистика. Количественные значения сравниваемых групп представлены как среднее (стандартное отклонение при нормальном распределении полученных данных) – M (SD), медиана и нижний и верхний квартили при ненормальном распределении данных Ме (Q1; Q3). Качественные характеристики представлены в виде частоты абсолютной n, относительной n/N и процентной доли.

2. Проверка соответствия распределения данных нормальному распределению с использованием одновыборочного критерия Колмогорова–Смирнова

3. Анализ различий в двух независимых группах с использованием критерия T Стьюдента (TS) при нормальном распределении данных или непараметрический критерий Манна–Уитни (U) при ненормальном.

4. Анализ различий в трех группах с использованием непараметрического критерия Краскела–Уоллиса (W)

5. Различия между качественными признаками с использованием непараметрического критерия хи-квадрат (χ2)

6. Связь между количественными признаками с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

7. Критическое значение уровня значимости принимали равным 5% (p≤0,05).

Результаты и обсуждение

Возраст пациенток варьировал от 18 до 42 лет. Средний возраст пациенток с диффузной формой аденомиоза значимо ниже – 31,8 (2,6) среднего возраста больных узловой формой – 33,1 (1,9) лет (TS=-2,45; p=0,02<0,05). Индекс массы тела статистически различался (U=986; p=0,023<0,05), составляя по медиане 20,6 (19,39; 21,703) кг/м2 для диффузной и 21,2 (20,52; 22,14) кг/м2 для узловой формы аденомиоза.

Основным нарушением менструальной функции у каждой третьей наблюдаемой являлось удлинение менструального цикла до 41 дня. Изменения в когорте исследуемых не зависели от формы эндометриоза тела матки.

Частота встречаемости первичного и вторичного бесплодия у пациенток II группы (с узловой формой аденомиоза) была в 1,5 и в 1,8 выше, чем у пациенток I группы (с диффузной формой аденомиоза), составляя 5/46 (10,9%) и 9/46 (19,6%) исследуемых, соответственно, в группе с узловой формой аденомиоза, и 4/58 (6,9%) и 6/58 (10,3%) – в группе с диффузной формой аденомиоза. Тем не менее, значимых различий между частотой встречаемости первичного и вторичного бесплодия у пациенток с диффузной и узловой формой не выявлено (χ2=2,561; p=0,278>0,05).

Длительность инфертильности варьировала от 1 года до 7 лет. Стаж бесплодия у наблюдаемых II группы по медиане 6 (5;7) лет значительно превышал (U=191; p<0,001) длительность бесплодия исследуемых пациенток с диффузной формой с медианой 3 (1;3) года.

Частота встречаемости экстрагенитальной патологии в группах с диффузной 20/58 (34,5%) и узловой 16/46 (34,78%) формами аденомиоза статистически не различалась (χ2=0,001; p=0,975>0,05).

Известно, что одним из критериев оценки восприимчивости эндометрия является толщина М-эхо и ультразвуковая картина – узор [10, 11]. Ранее в наших работах введена дифференцировка эндометрия на умеренно тонкий (толщина варьирует от 6,0 до 8,0 мм) и экстремально тонкий (3,0–5,9 мм). В настоящем исследовании для удобства восприятия и понимания степени несостоятельности слизистого слоя матки мы аналогичным образом руководствовались вышеописанной градацией [12].

В связи с несоответствием распределения изучаемых переменных нормальному распределению для сравнения ультразвуковых показателей восприимчивости эндометрия, полученных в двух и трехмерном режимах, у пациенток с диффузной и узловой формами аденомиоза, а также в группе сравнения использован критерий Краскела–Уоллиса. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.

Ультразвуковой скрининг во вторую фазу цикла у наблюдаемых I группы (диффузная форма) зафиксировал толщину эндометрия 9,3 (8,79; 9,85) мм, коррелирующую со средними популяционными значениями, которая варьировала в пределах 7,0–14,0 мм. Соответствуя средней фазе секреции, эндометрий имел повышенную эхогенность и каплевидную форму, сужающуюся по направлению к цервикальному каналу. Гиперэхогенная линия смыкания переднего и заднего листка эндометрия приобретала прерывистый вид.

У 19/58 (32,8%) пациенток с диффузной формой отмечалась неудовлетворительная ультразвуковая картина: визуализировался умеренно тонкий эндометрий, по средним значениям 6,4 (0,9) мм. Зафиксирована асинхрония трансформации эндометрия с днем цикла, что характеризовалось четкой тонкой гиперэхогенной полоской в центре срединного отражения, а также усиленным отражением на границе слизистого и мышечного слоев. Эхографическая картина эндометрия отличалась задержкой развития и/или недостаточной трансформацией функционального слоя эндометрия.

У каждой третьей обследуемой с умеренно тонким эндометрием с диффузной формой аденомиоза ультразвуковая картина слизистой матки визуализировалась в виде прерывистой линией между передним и задним листками. В камбиальном неотторгаемом слое отмечались включения, как повышенной, так и пониженной эхогенности, что зачастую характеризует нарушения нидационного потенциала эндометрия [13].

Персонализированная оценка позволила выявить, что у 12/19 (63,16%) пациенток с умеренно тонким эндометрием в истории болезни имелись данные о неразвивающиеся беременности; 7/19 (36,84%) перенесли гистероскопию, раздельное диагностическое выскабливание по поводу аномального маточного кровотечения; согласно патоморфологическому исследованию верифицирована простая железистая гиперплазия.

Исследуемые с экстремально тонким эндометрием в обсуждаемой группе не выявлены.

На современном этапе нидационный потенциал эндометрия оценивается с учетом перфузионных значений концевых артерий бассейна маточной артерии [14]. Терминальные ветви кровотока идентифицированы у преобладающего числа пациенток: радиальные артерии зафиксированы у каждой исследуемой, базальные артерии лоцировались у 49/58 (84,5%), спиральные – у 27/58 (46,5%). Эндометриальная и субэндометриальная перфузия отсутствовала у 9/58 (15,5%); в анамнезе у данных пациенток имелись указания на старший репродуктивный возраст и внутриматочные вмешательства.

Количественная оценка индексов перфузии эндометриального кровотока позволяет прогнозировать функциональную состоятельность железистого слоя матки. Нами выявлен высокий импеданс углонезависимых индексов кривых скоростей кровотока эндометриальной перфузии, составляя медиану для радиальных артерий: ИР Ме=0,699 (0,69; 0,71); С/Д Ме=3,18 (3,05; 3,36); для базальных артерий: ИР Ме=0,47 (0,45; 0,496); С/Д Ме=1,985 (1,92; 2,05); для спиральных: ИР Ме=0,43 (0,42; 0,45); С/Д Ме=1,82 (1,69; 1,95).

Эхографический скрининг наблюдаемых II группы (узловая форма) выявил, что только у 8/46 (17,4%) пациенток толщина эндометрия колебалась от 8,9 до 11,6 мм, что соответствовало значениям контрольной группы.

Эхогенный интерфейс эндометрия у большинства наблюдаемых пациенток – 28/46 (60,8%) не имел структурности; толщина в среднем составила 7,39 (6,81;7,71) мм, что расценено нами как умеренно тонкий эндометрий. Узор характеризовался низкой однородной эхогенностью. Соприкосновение слизистых передней и задней стенок визуализировалось в виде четкой гиперэхогенной полоски.

У 10/46 (21,7%) пациенток отмечено экстремальное истончение эндометрия, что не соответствовало фазе менструального цикла. М-эхо находилось в пределах 3,4–5,7 мм – 4,7 (0,8) мм. Подобную эхографичекую структуру следует отнести к гипопластическим эндометриопатиям, снижающими способность эндометрия к нидации яйцеклетки [13]. У данных пациенток отмечены ультразвуковые признаки хронического эндометрита, что выражалось неровностью и прерывистостью внутреннего контура эндометрия, наличием анэхогенных кистозных включений до 2–3 мм.

У 7/10 (70%) наблюдаемых с экстремально-истонченным эндометрием зафиксирована эхо-картина фиброзирования и кальциноза в эндо-миометральной зоне, характеризующаяся гиперэхогенными зонами с акустическим эффектом. В истории болезни указанных пациенток имелись данные о перенесенных внутриматочных вмешательствах (инструментальное удаление остатков плодного яйца, выскабливания слизистой матки).

Локусы кровотока в проекции радиальных артерий идентифицированы у всех исследуемых II группы (узловая форма аденомиоза). При сопоставлении как качественных, так и количественных показателей гемодинамики радиальных артерий между исследуемыми группами, нами не выявлено достоверной разницы, что говорит о малой информативности и нецелесообразности анализа перфузии сосудов данного калибра.

В режиме энергетической допплерометрии кровоток в базальных артериях определялся у 24/46 (52,2%), в спиральных – у 10/46 (21,7%) пациенток. Зоны кровотока в терминальных ветвях маточных артерий у 12/46 (26,1%) не зарегистрированы. Толщина М-эха не превышала 6,5 мм, по среднему 4,3 (0,8 мм). При качественной оценке интенсивности и симметричности перфузии обращало на себя внимание неравномерное распределение локусов перфузии в проекции спиральных артерий. Подобное ухудшение качественных характеристик кровотока при ЦДК возможно объяснить снижением кровоснабжения эндометрия, что может снижать частоту наступления беременности и ее вынашивания с благоприятным исходом.

При ультразвуковом исследовании с ЦДК в базальных и спиральных артериях в среднюю фазу секреции отмечено увеличение ИР, а также С/Д в 1,2–1,4 раза у каждой второй пациентки – 24/46 (52,2%) с узловой формой в сравнении с группой больных с диффузной формой эндометриоза тела матки. Для базальных артерий ИР Ме=0,68 (0,65; 0,71); С/Д Ме=2,32 (2,26; 2,36). Перфузионные значения спиральных артерий соответствовали: ИР Ме=0,56 (0,51; 0,61) С/Д Ме=2,07 (1,97; 2,25).

В изучаемых группах, согласно результатам, полученным с использованием трехмерного ультразвукового сканирования, выявлены значимые различия функциональной состоятельности слизистой матки. Считаем важным отметить, что при межгрупповом попарном сравнении с использованием критерия Манна–Уитни зафиксированы статистически значимые различия объема эндометрия у пациенток с узловой и с диффузной формой (U=13; p<0,001). Объем функционального слоя матки во II группе – 1,81 (1,63; 1,94) см3 был значительно ниже в сравнении с аналогичным показателем наблюдаемых I группы – 2,61 (2,41; 2,82); при этом обозначенный показатель в I группе значимо не разнился с данными в группе контроля (U=688; p=0,11>0,05).

Нами зафиксированы достоверные различия в характеристиках кровотока в эндометриальной и субэндометриальной зонах у пациенток с диффузной и узловой форм аденомиоза. Описанные нарушения могут ассоциироваться с недостаточностью нидационного потенциала слизистой матки.

Для проверки связи показателей функционального состояния слизистой матки в 2D и 3D режимах использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Данные представлены в таблице 3.

Сонографические индикаторы функциональной несостоятельности слизистой матки тесно связаны с гиповаскуляризацией эндометриальной и субэндометриальной зон. Стоит отметить также, что объем слизистой матки имеет отрицательную обратную связь с ПИ, ИР и С/Д в радиальных, базальных и спиральных артериях.

Индекс потока базальных артерий имеет корреляционную связь с толщиной эндометрия (R=0,54; p<0,001). Связь индекса потока спиральных артерий с толщиной эндометрия (R=0,11; p=0,21>0,05) отсутствует.

Увеличение ИР и его монотонность в течение фазы секреции, увеличение С/Д в терминальных ветвях бассейна маточных артерий следует интерпретировать, как нарушение восприимчивости эндометрия. Снижение перфузии в концевых ветвях маточных артерий или ее отсутствие обусловлено нарушением ангиогенеза в эндометрии и связано с альтерацией эндомиометральной переходной зоны в следствие инвазивных процессов эндометрия. Гиповаскуляризация, по-видимому, обусловлена морфологическими нарушениями неоангиогенеза, характерными для аденомиоза. Известно, что сосуды в эндометриоидных гетеротопиях представлены артериями мышечного типа, большая часть которых склерозирована [10]. Сужение и облитерация артериальных сосудов, сопровождающиеся вследствие пролиферации соединительной ткани дистрофическими и склеротическими изменениями сосудистой стенки, характеризуются повышением сосудистой резистентности и ишемией тканей.

Следовательно, аденомиоз влияет на функциональное состояние слизистой матки, что может быть одним из факторов эндометриоз-ассоциированного бесплодия. Вовлеченность эндометрия в патогенетические механизмы инфертильности при эндометриозе проявляется в ухудшении показателей кровотока в слизистой матки.

Заключение

Таким образом, выраженное снижение толщины эндометрия, особенное при узловой форме аденомиоза, ассоциировано с высоким индексом кровотока в терминальных сосудах маточных артерий, что выражается нарушением состоятельности состояния эндометрия, сопровождающееся снижением имплантационного потенциала. Данному контингенту пациенток целесообразно рекомендовать консультацию репродуктолога для решения вопроса о применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Использование эхографии в трехмерном режиме с функцией энергетической допплерографии является дополнительным методом оценки объема эндометрия и объемного кровотока на уровне базальных и спиральных артерий.

Комплексный анализ предикторов нарушения рецептивности эндометрия повышает эффективность оценки функциональной состоятельности эндометрия у пациенток с аденомиозом в репродуктивном возрасте. Эхография в трехмерном режиме – инновационный, а значит, новый метод, диктующий необходимость дополнительной разработки критериев оценки эндометриопатий.