Проблема невынашивания беременности, имеющая не только медицинское, но и социальное значение, остается одной из наиболее актуальных в современном акушерстве. Несмотря на совершенствование диагностических подходов, причинные факторы привычного выкидыша (ПВ) в 30,0–40,0% случаев остаются неясными.

Особое место занимает идиопатический ПВ (от 5 до 20% в структуре невынашивания), этиологию которого на настоящий момент связывают с нарушениями функционирования материнской иммунной системы, развивающей неадекватный ответ на отцовские антигены плода, то есть с аллоиммунными причинами [1, 2]. По данным зарубежных авторов, шанс доносить беременность без терапии после трех выкидышей, обусловленных аллоиммунными механизмами, составляет 30%, после четырех – 25%, после пяти – 5% [3–6].

В тех зарубежных клиниках, где иммунологическое исследование не введено в алгоритм обследования супружеских пар, процент идиопатического ПВ достигает 60,0–70,0%. По данным ряда исследователей, до 80,0% ПВ неясного генеза обусловлено нераспознанными иммунологическими нарушениями [7–12]. Возможно, аллоиммунные нарушения связаны с «неадекватным» распознаванием антигенов отцовского происхождения материнской иммунной системой, что может приводить к последующему отторжению плодного яйца и ранним потерям беременности. Кроме того, аллоиммунные факторы могут быть причиной реализации плацентарной недостаточности, осложняющей вторую половину беременности и приводящей к элективному досрочному родоразрешению. В этой связи разработка оптимальных методов предгестационной подготовки у женщин с ПВ аллоиммунного генеза является исключительно важной задачей.

Процедура иммуноцитотерапии (ИЦТ) – иммунизация женщин аллогенными клетками партнера применяется в нашей стране и за рубежом для решения проблемы идиопатического ПВ в течение 35 лет. Установлено, что ИЦТ особенно эффективна именно у супружеских пар с многократными (4 и более) потерями беременностей. В настоящее время в Японии до 70% клиник практикуют ИЦТ в лечении супружеских пар с ПВ, тогда как, например, в США ИЦТ не рекомендована к повсеместному применению.

Считается, что иммуномодулирующая терапия у женщин с ПВ неясного генеза должна начинаться как можно раньше во время беременности и даже при подготовке к беременности. В ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ был подготовлен протокол по подготовке и ведению беременности у женщин с привычным невынашиванием [13], в соответствии с которым проводилось данное клиническое исследование.

Целью исследования было оценить течение и исходы беременностей у женщин с идиопатическим ПВ, предгестационная подготовка которых включала иммунизацию аллогенными клетками партнеров, и у женщин с ПВ без предгестационной подготовки.

Материал и методы исследования

В исследование были включены пациенты с ПВ неясного генеза, имеющие в анамнезе две и более спонтанные потери беременности от одного партнера. Проанализированы данные о возрасте, социально-экономическом положении, профессиональных вредностях, наследственности, экстрагенитальной и гинекологической заболеваемости, характере менструальной функции, репродуктивный анамнез.

Критериями включения женщин в исследование были: подписание формы информированного согласия на участие в исследовании, возраст женщины от 20 до 40 лет, самопроизвольное наступление беременностей, нормальный кариотип обоих партнеров, нормозооспермия у партнера, отсутствие анатомических, генетически обусловленных, аутоиммунных, гормональных нарушений, препятствующих наступлению и вынашиванию беременности, отсутствие тяжелых экстрагенитальных заболеваний.

Критериями исключения были: отсутствие возможности пациентки продолжать исследование, нарушение требований протокола исследования, отягощенный аллергоанамнез.

Всего с 2012 по 2016 год были обследованы 550 женщин с ПВ, среди них отобраны 145 женщин с идиопатическим ПВ, из них впоследствии 18 женщин отказались от участия в исследовании ввиду семейных обстоятельств. Таким образом, в исследование были включены 127 женщин с ПВ неясного генеза.

Предгестационная подготовка у 45 женщин включала ИЦТ как монотерапию (I группа, n=45), у 39 женщин – ИЦТ в комбинации с дидрогестероном (II группа, n=24). Проанализированы течение и исходы беременностей у женщин, не получавших предгестационную подготовку ввиду позднего обращения в Центр в первом триместре беременности (III группа, n=23).

Предгестационная подготовка включала полное клинико-лабораторное обследование, терапию воспалительных заболеваний органов малого таза при их выявлении (хронического эндометрита, сальпингита, цервицита, вагинита), контрольные анализы и ультразвуковые исследования. У всех пациенток, включенных в исследование, толщина эндометрия во второй фазе менструального цикла была более 8 мм. Назначался прием фолиевой кислоты для подготовки к беременности в дозе 1 мг в сутки. После проведения данных мероприятий приступали к проведению иммуномодулирующей терапии в двух вариантах.

Первый вариант (I группа) включал ИЦТ (иммунизацию женщин аллогенными клетками партнеров) как монотерапию, которую проводили дважды с интервалом в один месяц на 5–9-й день менструального цикла. При этом пациенткам внутрикожно вводили 50 млн клеток лейкоцитарной взвеси партнера в ладонную поверхность предплечья в 10–12 точек.

Второй вариант (II группа) включал комбинацию процедуры ИЦТ на 5–9-й день менструального цикла и приема дидрогестерона в дозе по 10 мг 2 раза в день с 14-го по 25-й день менструального цикла. Выбор гестагена – дидрогестерона – был обусловлен результатами исследования его эффективности при пероральном приеме у женщин с ПВ [14–16].

После предгестационной подготовки все обследованные женщины забеременели в течение года.

Во время беременности вне зависимости от типа предгестационной подготовки все пациенты в I триместре получали два курса ИЦТ в сочетании с лечением дидрогестероном.

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с помощью электронных таблиц Microsoft Office Excel, и пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics for Windows v.19. Для описания качественных данных использовали частоты, с которыми данные признаки встречались в выборке. Для сравнения качественных показателей и установления достоверных различий между ними в 2 и более группах использовали тест χ2, для вычисления которого прибегали к построению таблиц сопряженности.

Результаты и обсуждение

Средний возраст женщин составил 30,6±4,5 года. Все женщины проживали в одинаковых климатогеографических условиях – преимущественно в городе Москва и Московской области, имели среднее и высшее образование. Профессиональных вредностей при сборе анамнеза не выявлено.

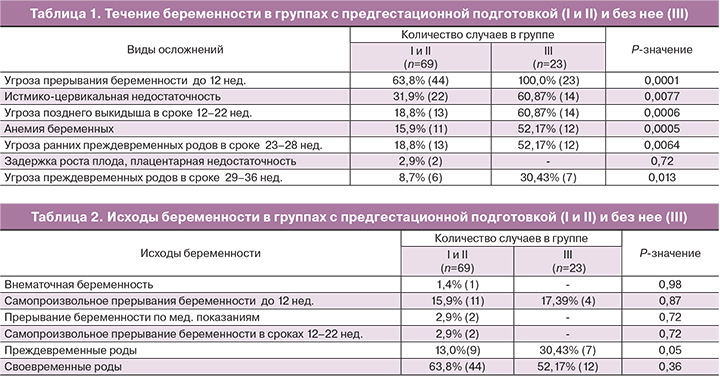

В табл. 1 и 2 представлены результаты течения беременностей и ее исходы у пациенток с прегравидарной подготовкой (I+II) и без нее (III).

Угроза прерывания беременности в группе без предгестационной подготовки в первом триместре беременности наблюдалась в 100% случаях, хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности в процентном соотношении была выше в группе без предгестационной подготовки по сравнению с группой с предгестационной подготовкой. Угроза позднего выкидыша в группе с предгестационной подготовкой наблюдалась в 60,87% случаях. Угроза преждевременных родов в сроках 23–28 недель и в сроке 29–36 недель достоверно была выше в группе без предгестационной подготовки.

Своевременные роды в группе с предгестационной подготовкой составили 63,8%; в 10 случаях родоразрешение прошло путем операции кесарева сечения ввиду совокупности показаний со стороны матери и со стороны плода (тазовое предлежание, предлежание плаценты, крупный плод). В группе без предгестационной подготовки самопроизвольные роды произошли у 53,85% женщин, у семи женщин родоразрешение путем кесарева сечения проводили в связи с острой гипоксией плода, преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, клинически узким тазом. Самопроизвольные роды через естественные родовые пути прошли без особенностей, в двух случаях проводилась вакуум-экстракция плода.

Преждевременные роды произошли вследствие излития околоплодных вод, начала родовой деятельности, в связи с плацентарной недостаточностью, синдромом задержки развития плода в группе с предгестационной подготовкой в девяти случаях, а в группе без предгестационной подготовкой – в семи случаях, достоверных различий не получено.

В целом, как свидетельствуют представленные данные, течение беременности у пациенток, получивших иммунотерапию до беременности, более благоприятное, чем у пациенток без прегравидарной подготовки.

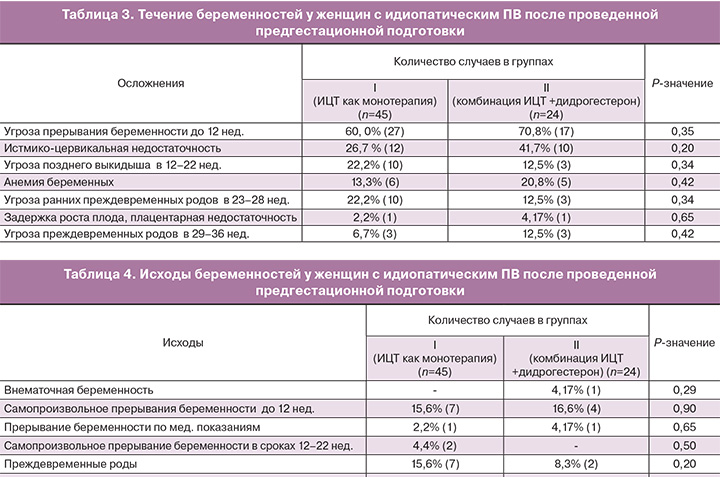

Далее нами проведена оценка течения беременностей и ее исходов у пациенток с разными видами прегравидарной иммунотерапии (табл. 3 и 4).

В I группе беременность наступила у 49 женщин (55,68%), 4 женщины из них еще вынашивают беременность, у 45 женщин (51,14%) беременность завершена. Во II группе беременность наступила у 26 (66,66%) женщин, двое из которых вынашивают беременность, у 24 (61,54%) беременность завершена.

Беременность в первом триместре до 12 недель у 60% женщин в I группе осложнилась угрозой прерывания, кровянистыми выделениями из половых путей, по данным ультразвукового исследования была выявлена ретрохориальная гематома. Во II группе женщин беременность в I триместре осложнилась угрозой прерывания у 70,8%.

Во втором триместре беременности у 26,7 % женщин в I группе потребовалась хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности, у 13,3% беременных женщин был поставлен диагноз анемия беременных. Во II группе хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности потребовалась 41,7% беременным, антианемическая терапия проводилась 20,8% женщинам.

Угроза позднего выкидыша в I группе была выше в сравнении со II группой. Плацентарная недостаточность и синдром задержки развития плода были диагностированы у одной женщины в каждой из обследованных групп.

Своевременные роды в I группе произошли у 62,2% женщин, у восьми беременных родоразрешение проводили путем операции кесарева сечения в связи с совокупностью показаний (предлежание плаценты, тазовое предлежание, крупный плод), в двух случаях проведено экстренное кесарево сечение в связи с острой гипоксией плода, преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты. Во II группе у 58,33% женщин произошли своевременные роды, у четырех женщин проведено кесарево сечение. Самопроизвольные роды через естественные родовые пути прошли без осложнений в каждой группе.

В I группе у 15,6% женщин беременность прекратила развитие, по данным исследования плод был с аномальным кариотипом. Во II группе в 4 случаях (16,6%) имела место неразвивающаяся беременность (плод был с аномальным кариотипом), в одном случае в этой группе была диагностирована внематочная беременность, проведена тубэктомия.

Прерывание по медицинским показаниям ввиду множественных пороков развития плода в сроке 12 недель было проведено в одном случае в каждой группе. Поздний выкидыш вследствие излития околоплодных вод в сроках 16–17 недель был индуцирован у двух (4,4%) беременных в I группе.

Преждевременные роды в I группе произошли у 15,6% женщин; при этом у четырех беременных родоразрешение произошло путем экстренного кесарева сечения: в двух случаях в связи с преждевременным излитием околоплодных вод при дихориальной диамниотической двойне, в одном случае вследствие плацентарной недостаточности и задержке роста плода, в одном – с началом родовой деятельности у беременной с рубцом на матке после кесарева сечения. В этой же группе в одном случае в сроке 33–34 недели произошла антенатальная гибель плода, родоразрешение проводили через естественные родовые пути; в двух случаях роды произошли в сроках 34–35 недель через естественные родовые пути в связи с преждевременным излитием околоплодных вод и началом родовой деятельности.

Во II группе в двух случаях произошли преждевременные роды в сроке 28–29 недель; в связи с излитием околоплодных вод, тяжелой преэклампсией проведено экстренное кесарево сечение.

В целом, течение и исходы беременностей у пациенток с разными видами иммуномодулирующей терапии в качестве предгестационной подготовки, как свидетельствуют представленные данные, достоверно не различались. Необходимо отметить, что всем пациенткам за период наблюдения во время беременности проводилась терапия, направленная на пролонгирование беременности и лечение возникающих осложнений. Мы полагаем, что этим фактом обусловлено отсутствие достоверных различий в исходах беременностей в группах с разным видом прегравидарной иммунотерапии.

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о важности проведения женщинам с идиопатическим ПВ в анамнезе прегравидарной подготовки, включающей иммунизацию аллогенными клетками партнеров, для более благоприятного течения беременности и ее исходов.

Заключение

В данной работе проанализированы течение и исходы беременностей у женщин с идиопатическим ПВ после двух схем предгестационной подготовки с использованием различных вариантов иммуномодулирующей терапии – ИЦТ и ИЦТ в сочетании с пероральным приемом дидрогестерона. Также проведен анализ гестационных осложнений и исходов беременностей у женщин с ПВ без предгестационной подготовки. Убедительно показано, что ИЦТ как монотерапия позволяет улучшить течение беременности, предотвратить развитие поздних гестационных осложнений. В группе женщин, не получавших предгестационную подготовку, преждевременные роды встречались достоверно чаще. Согласно полученным результатам, течение беременности проходит с меньшим числом осложнений у женщин, прошедших прегравидарную подготовку.

По результатам исходов беременностей достоверных различий между группами с разными схемами предгестационной подготовки не обнаружено. Вероятно, это обусловлено воздействием не только предгестационной подготовки, но и дальнейшего ведения беременности, которое было идентичным в группах. Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать двухкратную иммунизацию клетками полового партнера (ИЦТ) как необходимую процедуру у супружеских пар с идиопатическим ПВ в программе предгестационной подготовки.