Эндометриоз – хроническое, генетически обусловленное, иммуно- и гормонозависимое заболевание, характеризующееся доброкачественным разрастанием за пределами матки ткани, по морфологическому строению сходной с эндометрием, и занимающее третье место в структуре гинекологической патологии [1–3]. На сегодняшний день теория стволовых клеток занимает ведущее место в этиопатогенезе данного заболевания. Согласно данной теории, развитие эндометриоидных гетеротопий у плодов и мужчин может происходить лимфогенным путем, а также с помощью эктопической имплантации стволовых клеток костного мозга [4, 5].

Среди всех локализаций наружного генитального эндометриоза эндометриоз яичников встречается с частотой 17–44% от общего числа больных и является «лидером» среди эндометриоидных гетеротопий [6]. Оперативное вмешательство не приносит полного излечения: уже через год после хирургического лечения рецидив заболевания отмечен у 5% больных, через 2 года – у 5–14%, а через 5 лет – у 20–50% прооперированных пациенток [7]. Согласно мнению De Sanctis et al., при отсутствии медикаментозного лечения рецидивы заболевания возникают спустя год после операции [8].

Несмотря на то что рецидивы эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ) – нередкое явление, и, по различным данным, их частота варьирует от 6 до 67% [7, 9], на сегодняшний день в отечественных и зарубежных публикациях не так много сведений о проспективных наблюдениях пациенток после оперативного вмешательства по поводу эндометриом.

Целью исследования явилось ретроспективное изучение роли медикаментозной терапии в профилактике рецидивов после хирургического лечения пациенток с ЭКЯ.

Материалы и методы

В данном исследовании приняли участие 600 пациенток, которым было выполнено оперативное вмешательство по поводу ЭКЯ в отделении гинекологии НИИАП ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России в период с января 2013 г. по июнь 2020 г.

После проведенного анализа 600 историй болезни из исследования были исключены пациентки, которым не проводилась медикаментозная терапия до оперативного вмешательства. В итоге окончательному анализу подверглись 319 человек.

В зависимости от того, первичным было вмешательство на яичнике или повторным, пациентки были разделены на две группы: I группу составили 282 (88%) женщины с первичными ЭКЯ в анамнезе; II группу – 37 (12%) женщин с рецидивами ЭКЯ. У всех пациенток анализу подверглись данные анамнеза, результаты патологоанатомического исследования (для подтверждения диагноза ЭКЯ), назначение лекарственных препаратов до оперативного вмешательства согласно историям болезни.

Статистический анализ

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с использованием программы IBM SPSS Statistics v.26 и пакета STATISTICA 12.5.

Непрерывные количественные данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха в формате Ме (Q1;Q3).

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей.

Для сравнения независимых совокупностей в случаях отсутствия признаков нормального распределения данных использовался U-критерий Манна–Уитни.

Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия χ2 Пирсона (критерий Хи-квадрат), позволяющего оценить значимость различий между фактическим количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы.

Полученное значение точного критерия Фишера р>0,05 свидетельствовало об отсутствии статистически значимых различий; значение p<0,05 – об их наличии.

Результаты и обсуждение

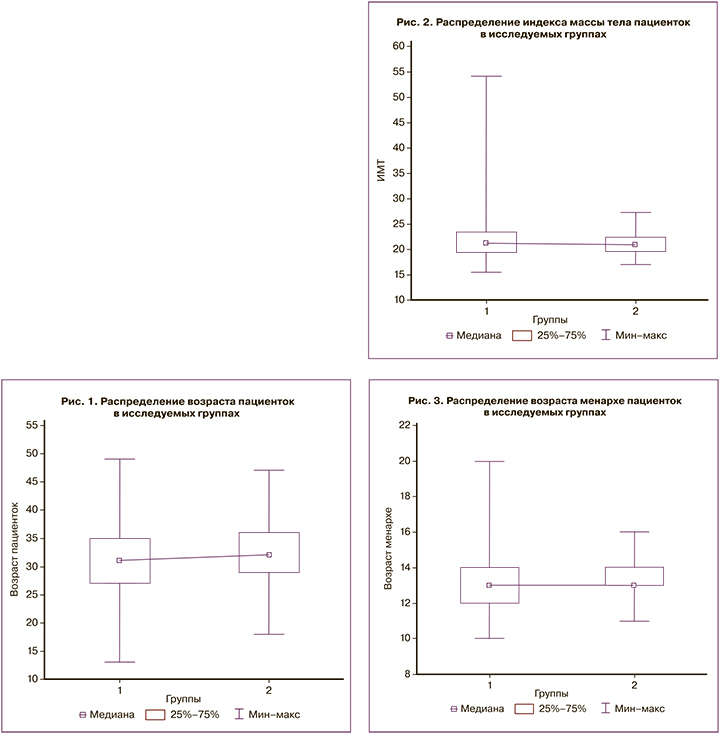

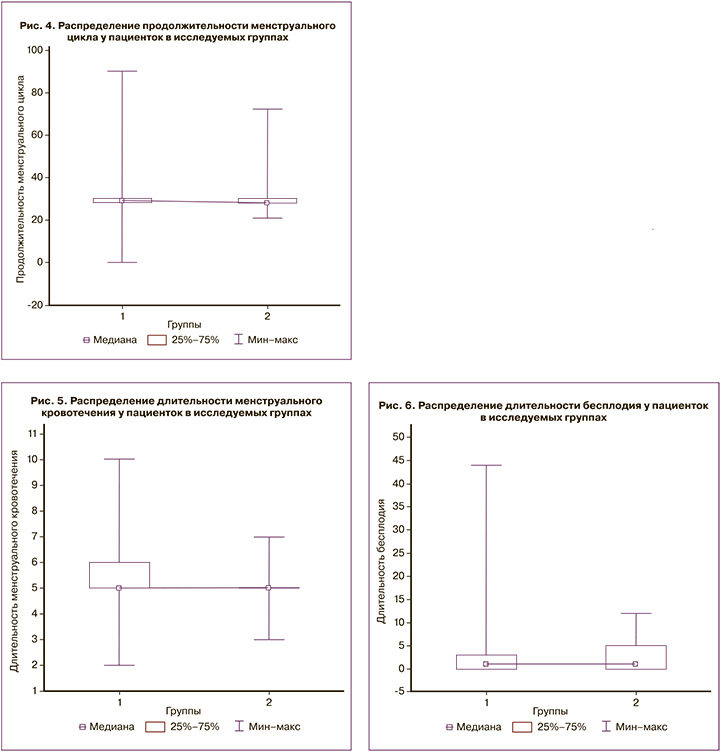

Возраст исследуемых пациенток находился в пределах 27–36 лет. Медиана возраста больных ЭКЯ I группы составила 31 (27;35) год и значимо не отличалась от медианы возраста пациенток II группы – 32 (29;36) года (р>0,05) (рис. 1).

Проведенный анализ индекса массы тела (ИМТ) женщин, вошедших в исследование, показал, что значимых различий между анализируемыми группами не было выявлено. В I группе медиана показателя ИМТ составила 21,3 (19,5;23,4) кг/м2, во II группе – 21,0 (19,6;22,4) кг/м2 (рис. 2).

Возраст менархе у пациенток I и II групп колебался от 9 до 16 лет (рис. 3), продолжительность менструального цикла составляла 23–31 день (рис. 4), при этом статистически значимых различий медиан этих показателей не было отмечено (р>0,05). Продолжительность менструального кровотечения у пациенток с первичными ЭКЯ варьировала от 5 до 6 дней, а у пациенток с рецидивирующими кистами составила 5 дней (р>0,05) (рис. 5).

При анализе репродуктивной функции у пациенток с первичными и рецидивирующими ЭКЯ статистически значимые различия не обнаружены. В I группе средняя длительность бесплодия составила 1 (0;3) год, у пациенток с рецидивирующими кистами – аналогично 1 (0;5) год. На рисунке 6 показана частота длительности бесплодия в исследуемых группах (без разделения на первичную или вторичную формы бесплодия).

Во время проведения ультразвукового исследования у всех пациенток были диагностированы эндометриомы, размеры которых в среднем составили 5,25 (3,2;7,3) см. Наличие ЭКЯ послужило показанием к оперативному вмешательству на органах малого таза, в момент которого произведены удаление кисты, разъединение спаек, при необходимости производилось иссечение очагов поверхностного эндометриоза. При этом иссечение очагов эндометриоза и разъединение спаек чаще выполнялись у пациенток II группы (р<0,005), чем у пациенток с первичными кистами. В I группе у 51/282 (18%) женщины и во II группе у 13/37(35%) пациенток было проведено иссечение очагов эндометриоза.

При анализе проводимой до оперативного вмешательства гормональной терапии было установлено, что статистически значимые различия существовали между пациентками I и II групп при применении таких препаратов, как дидрогестерон, комбинированные оральные контрацептивы (КОК) (без предпочтения какого-либо из препаратов) и агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ). Частоты использования диеногеста у женщин перед первичным или повторным вмешательством не отличались. В I группе 169/282 (60%) женщин получали до операции дидрогестерон, а во II группе – лишь 4/37 (10%) пациентки; аГнРГ применялись у 34/282 (12%) пациенток с первичными ЭКЯ, при рецидиве эндометриоидной кисты – у 12/37 (32%). Наибольшее же количество пациенток II группы до операции получали КОК – 18/37 (49%), а в I группе частота использования данных препаратов составила 59/282 (21%).

Современная тактика выбора метода лечения основывается на жалобах, возрасте пациентки, а также необходимости реализовать репродуктивную функцию. До сих пор остается открытым вопрос об эффективности различных видов гормональной терапии. В современной клинической практике для лечения эндометриоза используют так называемые симптоматические препараты, которые имеют свои «плюсы» и «минусы», обладают разным профилем безопасности и переносимости, а также экономической доступностью [10].

Способность КОК подавлять овуляцию прежде считалась патогенетическим обоснованием для их применения при эндометриозе. Однако в 2018 г. было проведено исследование, согласно которому ановуляторные циклы встречаются с равной частотой у женщин как с эндометриозом, так и без него, что ставит под сомнение данное свойство препаратов как защитного фактора от эндометриоза [11, 12]. Кроме того, в литературе появляется все больше данных о недостаточной эффективности КОК при лечении эндометриоза. В 2011 г. опубликованы результаты международного опроса 441 пациентки с наружным генитальным эндометриозом. Возрастной диапазон опрошенных составил от 15 до 49 лет. Согласно полученным данным, около 70% пациенток указали на факт вынужденной смены нескольких КОК в связи с их недостаточной эффективностью в отношении купирования эндометриоз-ассоциированной тазовой боли. При этом более чем 40% пациенток с наружным генитальным эндометриозом рекомендованы от 3 до 10 различных КОК с целью достижения лечебного эффекта [13]. Также в исследовании Yong et al., целью которого было изучение эффективности КОК и частоты их отмены из-за развития побочных эффектов при лечении пациенток с эндометриоз-ассоциированной болью, было показано, что неэффективность КОК ассоциирована с сохранением или усилением хронической тазовой боли, в генезе которой участвует миофасциальная или нервная система [14].

Норэтистерон, диеногест и дидрогестерон – наиболее изученные пероральные прогестагены для лечения эндометриоза, которые стали предметом множества различных исследований и давно имеют широкое применение в реальной клинической практике [3, 15–17]. Несмотря на то что данные препараты продемонстрировали примерно одинаковую эффективность, они имеют различный профиль безопасности. К примеру, у норэтистерона и диеногеста отмечено больше потенциально опасных побочных эффектов, таких как гиперлипопротеинемия и гиперхолестеринемия, разрежение плотности костной ткани, гирсутизм и др. [18–21]. Так, влияние диеногеста на снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) всесторонне изучается во всем мире. В 2021 г. опубликовано исследование S.E. Kim et al., которое показало, что у 79,5% пациенток наблюдается стойкое снижение МПКТ на фоне приема диеногеста в течение 3 лет; при применении диеногеста в течение года снижение МПКТ в поясничном отделе наблюдается у 75,6% пациенток, а в шейке бедра – у 69,4% пациенток [22].

По мнению P. Vercellini, необходим комплексный и эффективный подход к лечению эндометриоза, который позволит контролировать заболевание без подавления овуляции и не будет препятствовать беременности на период лечения [23].

При применении дидрогестерона существует возможность выбора режима терапии, что является его несомненным преимуществом. Согласно результатам исследования «ОРХИДЕЯ» по применению дидрогестерона для лечения эндометриоза в России, отмечены значительное снижение тяжести хронической тазовой боли и дисменореи, улучшение всех оцениваемых параметров качества жизни и сексуальной удовлетворенности, а также подтвержден благоприятный профиль безопасности на фоне обоих режимов терапии дидрогестероном (непрерывный и пролонгированный циклический) в одобренных дозах на протяжении 6 месяцев [24, 25].

Кроме того, дидрогестерон в терапевтических дозах не подавляет овуляцию и не влияет на уровень эстрогенов, в связи с чем он может быть рекомендован пациенткам при подготовке к беременности, а также после ее наступления [26].

В случае неэффективности или развития резистентности к прогестинам в терапии эндометриоза применяют аГнРГ [27], которые могут быть использованы в течение нескольких месяцев до прогестагенов или чередоваться с приемом гестагенов в комбинации с add-back-терапией [28, 29].

Опубликованные ранее результаты сравнительных данных по использованию различных вариантов лечения с применением циклического или постоянного приема КОК [29, 30], аГнРГ [31] и прогестинов [32] касались, прежде всего, их способности купировать болевой синдром при эндометриозе.

В большом Кокрановском обзоре 2020 г. [33] было проанализировано 1084 публикации за 31 год (с 1987 по 2018 гг.) об эффективности применения гормональной терапии в дооперационном и/или в послеоперационном периоде в сравнении с только оперативным лечением по поводу эндометриоза. Лишь 26 исследований, включающих 3457 женщин репродуктивного возраста, подвергшихся органосохраняющей операции по поводу эндометриоза, которым была случайным образом назначена гормональная терапия в до- или послеоперационном периоде или выполнялось только хирургическое вмешательство, соответствовали критериям включения в работу и были математически проанализированы. Медикаментозная терапия включала аГнРГ (гозерелин, лейпрорелин, нафарелин, трипторелин), даназол, летрозол, прогестагены (гестринон, медроксипрогестерона ацетат) и КОК. Результат анализа показал, что нет убедительных данных об эффективности сроков назначения медикаментозной терапии эндометриоза до или после операции. Были найдены доказательства низкой степени значимости при сравнении различного времени начала гормональной терапии, указывающие на то, что послеоперационное медикаментозное лечение, по сравнению с отсутствием данной терапии, может снижать риск рецидива заболевания и увеличивать вероятность наступления беременности. При этом убедительные данные об эффективности снижения болевого синдрома (боль в области таза, дисменорея и диспареуния) при применении медикаментозной терапии не были получены [33].

В ходе нашего исследования мы получили статистически значимые различия при применении дидрогестерона, КОК и аГнРГ у пациенток с первичными ЭКЯ и рецидивом данного заболевания. Согласно нашим данным, применение КОК или отсутствие какой-либо терапии у женщин после оперативного вмешательства по поводу ЭКЯ с большой долей вероятности приводит к повторному оперативному вмешательству по поводу рецидива эндометриом. При этом терапия дидрогестероном и аГнРГ не влечет подобных последствий.

КОК не являются препаратами выбора для лечения эндометриоза в связи с отсутствием у них такового показания, что полностью соответствует ведущим мировым тенденциям по ограничению их использования при эндометриозе [15]. Согласно российским клиническим рекомендациям и «Порядку оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» Минздрава Российской Федерации, гестагены являются первой линией гормональной терапии при эндометриозе [3, 17].

Заключение

В современных условиях сочетание медикаментозной терапии и хирургического лечения с целью уменьшения симптоматических проявлений эндометриоза, а также снижения вероятности рецидивирования заболевания приобретает все большую актуальность. В то время как предоперационная медицинская терапия обычно используется для лечения существующих очагов эндометриоза, послеоперационная медикаментозная супрессия применяется для предотвращения рецидивов эндометриоза после хирургического удаления. Независимо от того, когда проводилась гормональная терапия, в итоге ее применения ожидается улучшение окончательного результата лечения по сравнению с одной только хирургией.

На сегодняшний день в зарубежных и российских рекомендациях первой линией терапии эндометриоза являются гестагены, а при недостаточной их эффективности подключают терапию второй линии – аГнРГ. Применение КОК все больше уступает свои позиции вследствие развития возможных рисков для здоровья женщины в целом и прогрессирования заболевания в каждом конкретном случае. В настоящий момент дидрогестерон как препарат, зарегистрированный для лечения эндометриоза, обладает рядом преимуществ благодаря его эффективности, благоприятному профилю безопасности и возможности индивидуального подбора режима терапии для каждой пациентки.