Многоплодная беременность имеет более высокий риск развития неблагоприятного исхода по сравнению с одноплодной. Одним из наиболее грозных осложнений многоплодия является антенатальная гибель одного из плодов. Частота внутриутробной гибели одного плода из двойни после 20 недель беременности составляет, по данным литературы, от 2,6 до 6,2% всех беременностей двойней [1].

В зависимости от типа плацентации многоплодные беременности разделяют на монохориальные и дихориальные, частота встречаемости которых составляет 30 и 70% соответственно [2]. Частота летальности среди плодов при монохориальной двойне составляет 15%, и не более 3% – при дихориальной [1]. Такие особенности строения монохориальной плаценты, как наличие сосудистых анастомозов и неравномерное разделение плаценты между близнецами, являются причинами развития специфических осложнений: фето-фетального трансфузионного синдрома (ФФТС), синдрома анемии-полицитемии (САП), синдрома селективной задержки роста плода (ССЗРП). Перечисленные патологические состояния, как и различные врожденные аномалии развития и другие осложнения беременности, являются факторами риска гибели одного или обоих плодов при многоплодии [3]. К материнским факторам риска гибели плода относятся преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, несостоятельность рубца на матке после предыдущих хирургических вмешательств, тромбоэмболические и инфекционные осложнения. Возможна и спонтанная гибель плода неясной этиологии [2].

Внутриутробная гибель одного плода может возникнуть в любом триместре беременности, но последствия будут различными в зависимости от срока гибели. Гибель одного плода из двойни в I триместре, также известная, как «синдром исчезающего близнеца», встречается в 29% случаев и обычно не влияет на прогноз для второго плода. В отличие от гибели в I триместре, потеря плода во II и III триместрах беременности сопровождается высокой частотой осложнений для выжившего плода. Возможны гибель второго близнеца, формирование задержки роста плода, грубого поражения головного мозга с последующим формированием необратимых неврологических нарушений.

Известно, что при антенатальной гибели одного плода из монохориальной двойни существенно повышается риск неврологической заболеваемости выжившего плода по сравнению с гибелью плода из дихориальной двойни: частота неврологических нарушений составляет 26 и 2% соответственно [1]. Это вызвано тем, что при гибели одного из монохориальных близнецов происходит перераспределение кровотока выжившего плода по плацентарным анастомозам к погибшему. Вследствие этого у выжившего плода развиваются острая гипотония и анемия, которая является причиной централизации кровообращения, ишемического поражения центральной нервной системы (ЦНС), почек и последующей полиорганной недостаточности, что нередко приводит в гибели второго близнеца в течение первых суток [3]. Сообщалось, что у выживших близнецов встречались различные структурные аномалии, такие как гипоплазия зрительного нерва, гипоксически-ишемические поражения белого вещества мозга, микроцефалия, вентрикуломегалия, порэнцефалия, геморрагические поражения белого вещества, постгеморрагическая гидроцефалия [3]. Так, среди выживших детей из двойни отмечена более высокая частота детского церебрального паралича, по сравнению с теми случаями, когда выживают оба. По данным Luu T.M. и Vohr B., вероятность развития церебрального паралича составляет 9,5% [4].

Таким образом, антенатальная гибель одного плода из двойни и вероятность гибели или развития перинатальных осложнений выжившего плода делает изучение данной темы крайне актуальной.

Цель исследования: оценка перинатального исхода и неонатальной заболеваемости при антенатальной гибели одного плода из двойни при монохориальной и дихориальной беременностях.

Материалы и методы

Было проведено ретроспективное исследование, включающее 113 беременных и 99 новорожденных, которые проходили обследование и лечение на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России в 2015–2022 гг.

Критерии включения: беременность двойней – монохориальной диамниотической и дихориальной диамниотической, осложненная гибелью одного из плодов. Критерии невключения: многоплодная беременность высшего порядка (тройни, четверни), монохориальная моноамниотическая двойня, неизвестная хориальность.

Срок беременности рассчитывался по данным 1-го дня последней менструации или копчико-теменного размера большего плода, измеренного при ультразвуковом исследовании (УЗИ) в 10–14 недель беременности. Тип хориальности и амниальности многоплодной беременности определялся при УЗИ в сроке до 14 недель. Наличие Т-признака подтверждало монохориальную диамниотическую двойню, в то время как наличие λ-признака – дихориальную диамниотическую.

Дискордантность массы тела плодов рассчитывалась по формуле:

((А-В)×100)/А,

где А – масса тела большего плода, В – меньшего. Разница более 25% оценивалась как клинически значимая.

С целью оценки перинатальных исходов было предложено разделить общее число случаев на основании типа хориальности. Сформированы две группы – дихориальная и монохориальная беременности. Учитывая данные о сроке и методе родоразрешения, также выделены принципиально значимые для исследования клинические группы: преждевременные, своевременные, физиологические, оперативные роды; в случаях родоразрешения путем операции кесарева сечения указаны срочность (экстренное или плановое), а также показания – плодовые или материнские; была произведена оценка антенатального течения беременности.

Неонатальные исходы оценивались по следующим критериям: антропометрические данные новорожденного (длина и масса тела), гестационный возраст, оценка состояния на 1-й и 5-й минутах по шкале Апгар, госпитализация и продолжительность нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), появление дыхательных расстройств, поражение ЦНС, наличие патологий со стороны сердечно-сосудистой и других систем. В данной работе не оценивались долгосрочные исходы после выписки из стационаров.

Статистический анализ

Для статистической обработки данных и построения графиков использовали электронные таблицы Microsoft Excel и пакет программ GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, USA). Для определения нормальности распределения использовали обобщенный тест Д'Агостино–Пирсона. Данные с нормальным распределением представлены как среднее значение (стандартное отклонение), для их сравнения использовали t-test. Данные с распределением, отличным от нормального, представлены как медиана (интерквартильный размах), для их сравнения использовали критерий Манна–Уитни. Качественные данные представлены как абсолютное значение (n) и %, для их сравнения использовали точный тест Фишера. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

Проведен ретроспективный анализ течения беременности и родов 113 пациенток, проходивших обследование и лечение на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с 2014 по 2022 гг. В ходе исследования установлено, что гибель одного плода из двойни наблюдалась значительно чаще при монохориальном типе плацентации – 93/113 (82,3%) случая по сравнению с дихориальным – 20/113 (17,4%), p<0,01. Наиболее частыми причинами антенатальной гибели одного плода из монохориальной двойни являлись специфические осложнения: сочетание ФФТС и ССЗРП – в 30/113 (32%) случаях, изолированный ССЗРП – в 17/113 (18,3%), ФФТС – в 16/113 (17%), САП – в 6/113 (6,5%). У 25/93 (26,9%) беременных монохориальной двойней произошла спонтанная гибель плода при неосложненном течении беременности. Основной причиной гибели плода при дихориальной двойне явилась задержка роста – 5/20 (25%).

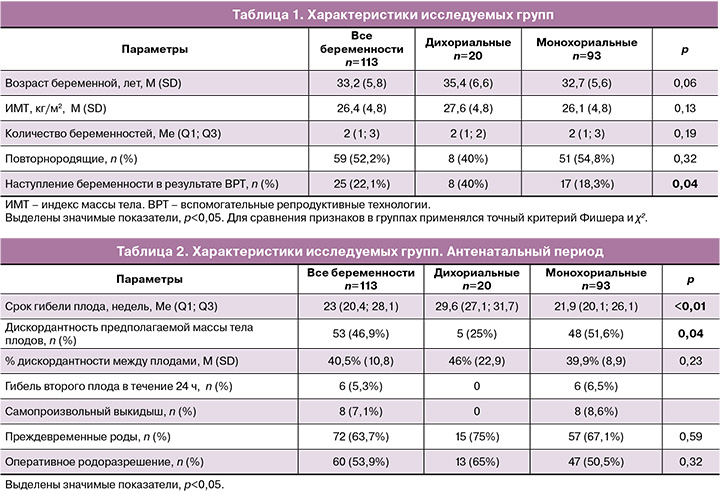

Сравнение групп по таким характеристикам, как возраст беременных, индекс массы тела и паритет, показало отсутствие значимой разницы.

В исследуемых группах статистически значимо различалась частота наступления беременности с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Данный показатель был достоверно выше при дихориальной двойне – 8/20 (40%); в то время как при монохориальной двойне он составил 17/93 (18,3%), p=0,04.

Клинические характеристики беременных исследуемых групп представлены в таблице 1.

Проанализированы сроки гибели одного плода из двойни при разном типе плацентации. Выявлено статистически значимое различие: при монохориальной двойне срок гибели одного из плодов составил 21,9 недели(20,1; 26,1), а при дихориальной – 29,6 (27,1; 31,7) недели, р<0,01.

Также статистически различалась частота встречаемости дискордантного роста плодов. Значимая дискордантность предполагаемой массы плодов (более 25%) достоверно чаще встречалась при монохориальном типе плацентации, составляя 48/93 (51,6%); в то время как при дихориальном – только 5/20 (25%), р=0,04. При этом выраженность дискордантного роста плодов в исследуемых группах статистически значимо не различалась и составила в среднем 40,5 (10,8)%.

В группе монохориальной двойни были отмечены 6 случаев гибели второго плода в течение 24 ч после гибели первого, а также 8 случаев самопроизвольного прерывания беременности в сроке менее 22 недель.

Большинство беременных были родоразрешены преждевременно (72/113 (63,7%) пациентки). Частота преждевременных родов в группах исследования значимо не различалась, составляя 57/93 (67,1%) и 15/20 (75%) соответственно, р=0,59.

Оперативное абдоминальное родоразрешение было выполнено 60/113 беременным (53,9%). При этом его частота в группах значимо не различалась и составила при монохориальной двойне 47/93 (50,5%), дихориальной – 13/20 (65%), р=0,35.

Клинические характеристики течения антенатального периода исследуемых групп представлены в таблице 2.

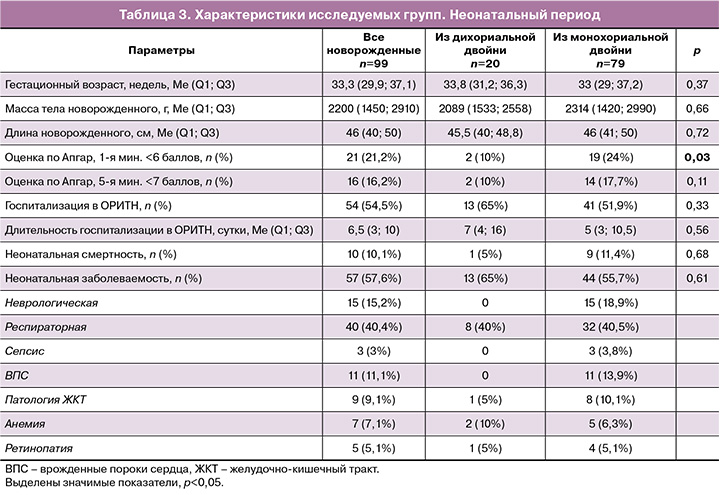

Сравнение гестационного возраста новорожденных показало отсутствие значимого различия в исследуемых группах. Медиана гестационного возраста дихориальной двойни составила 33,8 недели, в то время как при монохориальной – 33 недели, р=0,37.

Анализ массы тела и длины новорожденных также показал отсутствие статистически значимой разницы между монохориальной и дихориальной двойнями – 2314 и 2089 г (р=0,66); 45,5 и 46 см (р=0,72) соответственно.

Оценка состояния новорожденных проводилась на основании шкалы Апгар. В каждой из групп рассчитывалось количество детей, у которых на 1-й минуте после рождения оценка составляла 6 и менее баллов, на 5-й минуте – 7 и менее. При монохориальной двойне количество детей с низкими оценками по шкале Апгар было значительно больше, чем при дихориальной, – на 1-й минуте 24 и 10% (р=0,03), на 5-й – 17,7 и 10% (р=0,11) соответственно.

Тяжелое течение раннего неонатального периода, потребовавшее госпитализации новорожденного в ОРИТН, наблюдалось в 65% случаев дихориальной двойни и 51,9% случаев монохориальной, р=0,33. Длительность пребывания новорожденных в ОРИТН была сопоставимой в исследуемых группах и составила при дихориальной двойне 7 дней, при монохориальной – 5, р=0,56.

Частота ранней неонатальной смертности в исследуемой когорте составила 10,1%. Анализ данного показателя в группах не выявил статистически значимого различия. При дихориальном типе плацентации неонатальная смертность наблюдалась в 1/20 (5%) случае, при монохориальном – в 9/93 (11,4%), р=0,68.

Общая частота неонатальной заболеваемости в исследуемой когорте составила 57,6%. Сравнение данной частоты в группах не показало значимого различия: при дихориальной двойне – 65%, при монохориальной – 55,7%, р=0,61.

В ходе подробного анализа структуры неонатальной заболеваемости установлено преобладание респираторных и неврологических нарушений. В исследуемых группах частота респираторной заболеваемости при дихориальном типе плацентации составила 40%, при монохориальном – 40,5%, р>0,99. Неврологическая заболеваемость наблюдалась только при монохориальном типе плацентации и составила 18,9%. Также для выжившего плода из монохориальной двойни были характерны наличие аномалий сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и врожденный сепсис.

Подробная клиническая характеристика новорожденных и течения неонатального периода исследуемых групп представлены в таблице 3.

Обсуждение

По данным метаанализа 10 публикаций, посвященных многоплодным беременностям и их осложнениям, установлено, что внутриутробная гибель одного плода встречается у 6% двоен, из которых большая часть приходится на монохориальные [5]. В настоящем исследовании частота антенатальной гибели плода при монохориальной двойне также преобладала над дихориальной. Наиболее частыми причинами гибели одного плода из монохориальной двойни являются специфические осложнения. По данным Morris R.K. et al. выявлено, что в 47% случаев гибели плода причиной являлся ФФТС, в 6% – ССЗРП. При этом в 27% случаев причину внутриутробной гибели одного плода из монохориальной двойни установить не удается [2]. В нашем исследовании также установлено преобладание среди причин гибели плода специфических осложнений монохориального многоплодия. Наиболее часто встречались ФФТС (32%) и ССЗРП (18,3%). Частота спонтанной внутриутробной гибели плода без установленных причин в исследуемой когорте занимала также значимое место, составляя 26,9%. Причиной гибели плода при дихориальной беременности в 25% случаев явилась задержка роста.

Также установлено, что риск гибели и заболеваемости выжившего близнеца в три-четыре раза выше при монохориальной беременности, чем при дихориальной. По данным Livnat E.J. et al. [6], антенатальная летальность второго плода при монохориальной двойне составляет 12%, в то время как при дихориальной – 4%. Подобная частота была продемонстрирована в данном исследовании: в 15% случаев монохориальных двоен происходила внутриутробная гибель второго плода или прерывание беременности. При этом в группе дихориальной двойни данные осложнения не встречались. Вероятной причиной гибели второго близнеца при монохориальной двойне являются плацентарные анастомозы, обеспечивающие резкое перераспределение кровотока.

Гибель одного плода из двойни может произойти в любом сроке гестации. Известно, что гибель в I триместре беременности не приводит к неблагоприятным последствиям для второго плода и течения беременности. Гибель плода во II и III триместрах нередко приводит к преждевременным родам, задержке роста выжившего плода, повышает частоту его заболеваемости и смертности [5]. При этом, если антенатальная гибель одного плода из двойни происходит после 32-й недели беременности, то риски неблагоприятных исходов для выжившего плода снижаются. В ходе данного исследования было установлено статистически значимое различие в сроках гибели одного из плодов – при монохориальной двойне он составил 21,9 (20,1; 26,1) недели, а при дихориальной – 29,6 (27,1; 31,7) недели, р<0,01. Более ранние сроки репродуктивных потерь при монохориальной двойне можно объяснить тем, что наиболее частой причиной гибели плода явился ФФТС, возникающий с 16-й по 26-ю недели гестации. Для дихориальной двойни характерны более поздние сроки антенатальной гибели плода; в данном исследовании он составил 29,6 недели, что объяснимо более поздней манифестацией задержки роста и декомпенсацией состояния плода. Это подтверждается данными исследования Burgess J.L. et al. [7], которые проанализировали 768 многоплодных беременностей и установили, что антенатальная гибель одного из плодов после 34 недель наблюдалась только при дихориальной двойне.

По данным литературы, многоплодная беременность, осложненная антенатальной гибелью одного из плодов, сопровождается высокой частотой преждевременных родов [8]. В большинстве случаев многоплодной беременности, осложненной гибелью одного плода, роды развиваются спонтанно в течение следующих недель, а примерно в 90% случаев родоразрешение происходит в течение 3 недель после гибели одного плода [3]. Частота преждевременных родов при монохориальной беременности с внутриутробной гибелью одного плода составляет 68%, по сравнению с 54% – у дихориальных близнецов [1]. Анализ сроков родоразрешения в исследуемой когорте показал, что частота преждевременных родов составила 63,7%. При этом влияние типа хориальности оказалось статистически не значимым: частота преждевременных родов при монохориальной беременности – 67,1%, при дихориальной – 75%, р=0,59. Схожие значения были продемонстрированы в исследовании DeBolt C.A. [1], в котором частота преждевременных родов при монохориальной беременности составляла 68% и 54% – при дихориальной. В то же время существуют данные о более высокой частоте преждевременных родов при монохориальном типе плацентации. В исследовании, опубликованном Arinkan S.A. et al. [9], риск преждевременных родов у выжившего плода был в 13 раз выше в группе с монохориальной двойней, чем с дихориальной. Это объяснялось высокой частотой монохориальных беременностей, осложненных ФФТС. Нередко причиной преждевременного родоразрешения при гибели одного плода из двойни является ятрогения. По данным Mackie F.L. et al. [5], частота ятрогенных преждевременных родов при монохориальном типе плацентации была значительно выше – 60,4%, по сравнению с дихориальным – 32,4%.

При анализе состояния новорожденных не обнаружилось достоверной разницы в исследуемых группах между средним гестационным возрастом, массой тела и длиной. Неудовлетворительное состояние детей при рождении на основании шкалы Апгар было распространено в группе монохориальной двойни, по сравнению с дихориальной.

В ходе нашего исследования не была выявлена связь между хориальностью и неонатальными исходами. Неонатальная заболеваемость и смертность были представлены примерно с одинаковой частотой среди моно- и дихориальных двоен, осложненных гибелью одного плода. Однако, по данным Conte G. et al., выявлена повышенная частота неонатальной летальности среди выживших близнецов из монохориальной двойни – 15% против 3% при дихориальной соответственно [10]. В настоящем исследовании большое количество новорожденных было госпитализировано в ОРИТН, что объясняется высоким процентом преждевременных родов. На это также было указано в исследовании Morris R.K. et al. [2].

Детальный анализ неонатальной заболеваемости в исследуемых группах показал сопоставимую частоту патологий, вызванных недоношенностью, таких как заболевания респираторной системы, желудочно-кишечного тракта, ретинопатии и анемия. При этом только в группе монохориальной двойни встречались неврологические нарушения, патология сердечно-сосудистой системы и сепсис. Среди них одними из наиболее тяжелых осложнений неонатального периода явились неврологические нарушения, которые встречались у 18,9% новорожденных. По результатам метаанализа повышенная неврологическая заболеваемость также встречалась у 26% выживших из монохориальной двойни, в то время как при дихориальной – только у 2% [9]. Это позволяет предположить, что отсутствие неврологических нарушений у выжившего плода при дихориальной беременности объясняется наличием собственной плаценты.

Таким образом, тип хориальности при многоплодной беременности, осложненной гибелью одного из плодов, оказывает большое влияние на перинатальный исход. Монохориальный тип является прогностическим неблагоприятным: повышен риск гибели второго плода и прерывания беременности, развития необратимой неврологической заболеваемости новорожденного.

Наличие у новорожденных из дихориальной двойни в основном заболеваний, обусловленных недоношенностью, обеспечивает относительно благоприятный прогноз, по сравнению с новорожденными из монохориальной двойни.

Сильная сторона исследования – выборка из 11 беременных и 99 новорожденных. Все пациенты в данном исследовании наблюдались и проходили лечении на базе одного центра.

Основными ограничениями данной работы являются ретроспективный дизайн и количественные различия между группами.

Заключение

Монохориальный тип плацентации, по сравнению с дихориальным, ассоциирован с развитием специфических осложнений, повышающих риск неблагоприятных исходов беременности. Гибель одного из плодов при монохориальной беременности наступает значительно раньше, чем при дихориальной. Также только при монохориальном типе плацентации были случаи гибели второго плода и спонтанная гибель одного плода из двойни при неосложненном течении беременности. Неонатальная смертность и заболеваемость были сопоставимы по частоте в обеих группах, однако для монохориального типа плацентации были характерны тяжелые осложнения со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также сепсис. У новорожденных из дихориальной двойни относительно благоприятный прогноз; это объясняется тем, что заболеваемость в основном обусловлена недоношенностью.