Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) занимают ведущее место в структуре гинекологической заболеваемости. Они являются одной из основных причин аномальных маточных кровотечений (АМК) и служат показанием для проведения большинства внутриматочных вмешательств. Важно также отметить, что ГПЭ рассматриваются, как факторы риска рака эндометрия (РЭ), его частота в последние годы имеет тенденцию к росту и омоложению. В связи с этим особое внимание уделяется разработке программ, предусматривающих своевременную диагностику и адекватную терапию фоновых и предраковых поражений эндометрия. Известно, что риск малигнизации повышен как при гиперплазии эндометрия (ГЭ), так и при ПЭ. Для них характерна также высокая частота рецидивов, следствием которой являются многочисленные внутриматочные вмешательства, сопряженные не только со снижением качества жизни, но и с риском повреждения эндометрия, формирования внутриматочных синехий, развития маточных форм бесплодия. По данным литературы частота ПЭ колеблется от 7,6 до 34,9% [1–6]. Следует заметить, что в ряде публикаций приведены данные о частоте ПЭ, полученные на основе анализа причин АМК среди женщин, госпитализированных в гинекологические стационары [2, 6, 7]. В других статьях представлена частота ПЭ по результатам скрининга, проведенного на популяции женщин, многие из которых не предъявляли жалоб на нарушения менструального цикла [3, 8]. Столь высокую вариабельность показателей частоты выявления можно объяснить также включением в исследования пациенток разных возрастных групп, а также использованием различных методов диагностики. Так, например, одни исследователи при изучении частоты выявления ПЭ оценивали результаты гистологических заключений соскобов эндометрия [7, 9], другие анализировали данные эхографии [8, 10], имеющей недостаточно высокую чувствительность и специфичность по сравнению с соногистерографией и морфологическим исследованием эндометрия [11]. Неоднозначность подходов к оценке частоты ПЭ создает трудности для понимания масштабности проблемы и оптимизации путей ее решения.

Цель исследования – изучение частоты ПЭ и структуры морфологического состояния слизистой оболочки матки в различные возрастные периоды.

Материал и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ результатов 4059 гистологических исследований: соскобов (3956) и биоптатов (103) эндометрия. Материалом исследования послужили архивные данные патологоанатомического отделения ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России за 2016 год. В соответствии с целью исследования при наличии сочетанной патологии эндометрия, в качестве основного диагноза учитывали ПЭ, при их отсутствии – ГЭ. Статистическая обработка данных проведена при помощи программного пакета для статистического анализа R версии 3.4.0. В качестве меры значимости применяли критерий хи-квадрат Пирсона, критический уровень p<0,05.

Результаты исследования

Данные о структуре морфологического состояния эндометрия представлены в табл. 1. Как видно, в 52,7% случаев патологических изменений не выявлено, эндометрий соответствовал фазе пролиферации или секреции. Наиболее распространенной патологией являлись ПЭ, их частота составила 27,4%. Следует отметить, что в 6 (0,5%) наблюдениях в ПЭ были обнаружены предраковые изменения, в одном наблюдении (0,09%) выявлена эндометриоидная аденокарцинома. В остальных образцах ПЭ были доброкачественными, охарактеризованы патологами, как железисто- фиброзные, железистые или фиброзные. В 2,7 раза реже был диагностирован хронический эндометрит (ХЭ), в 4,5 раза реже – ГЭ. Частота атипической ГЭ (АГЭ) составила только 0,3%, РЭ – 0,7%. (табл. 1).

Данные о структуре морфологического состояния эндометрия представлены в табл. 1. Как видно, в 52,7% случаев патологических изменений не выявлено, эндометрий соответствовал фазе пролиферации или секреции. Наиболее распространенной патологией являлись ПЭ, их частота составила 27,4%. Следует отметить, что в 6 (0,5%) наблюдениях в ПЭ были обнаружены предраковые изменения, в одном наблюдении (0,09%) выявлена эндометриоидная аденокарцинома. В остальных образцах ПЭ были доброкачественными, охарактеризованы патологами, как железисто- фиброзные, железистые или фиброзные. В 2,7 раза реже был диагностирован хронический эндометрит (ХЭ), в 4,5 раза реже – ГЭ. Частота атипической ГЭ (АГЭ) составила только 0,3%, РЭ – 0,7%. (табл. 1).

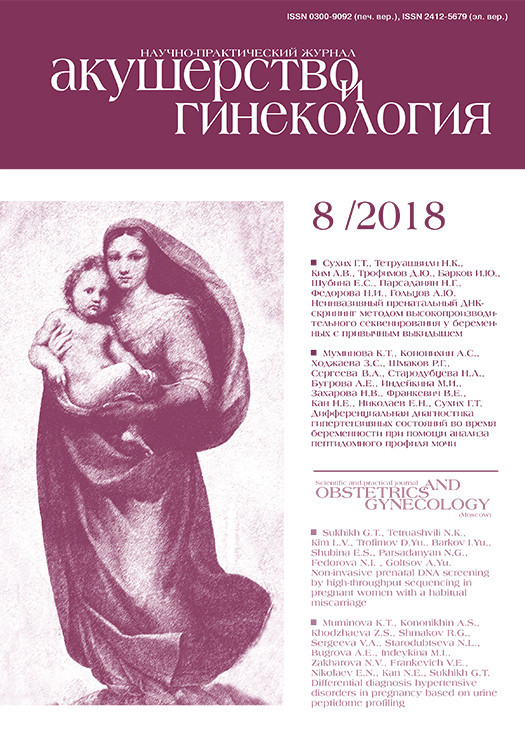

Установлено, что в подавляющем большинстве случаев ПЭ выявлены на фоне неизмененного эндометрия стадии пролиферации или секреции, в 23,5% случаев отмечено их сочетание с другими патологическими состояниями слизистой оболочки матки. Наиболее распространенной сопутствующей патологией был ХЭ, выявленный у каждой пятой пациентки (рис. 1). В группе женщин 36–45 лет обнаружена ассоциация ПЭ и ХЭ – ОШ 1.58 ДИ (1,19; 2,10), в других возрастных группах достоверной взаимосвязи не установлено. В 3,4% наблюдений ПЭ сочетались с ГЭ без атипии и в 0,3% – с АГЭ.

Наряду с изучением образцов эндометрия оценивали состояние слизистой цервикального канала. Результаты пайпель-биопсии эндометрия не позволяют судить о состоянии эндоцервикса, в связи с этим при подсчете были учтены 3956 образцов ткани, полученных при раздельном диагностическом выскабливании. Патология эндоцервикса выявлена лишь в 482 (12,2%) случаях. В 240 (6,1%) был диагностирован хронический цервицит, в 237 (6,0%) – полипы цервикального канала и в 5 (0,13%) – рак шейки матки. Анализ морфологического состояния цервикального канала у пациенток с ПЭ показал, что в 5,5% случаев наблюдалось их сочетание с полипами цервикального канала и в 4,0% с хроническим цервицитом.

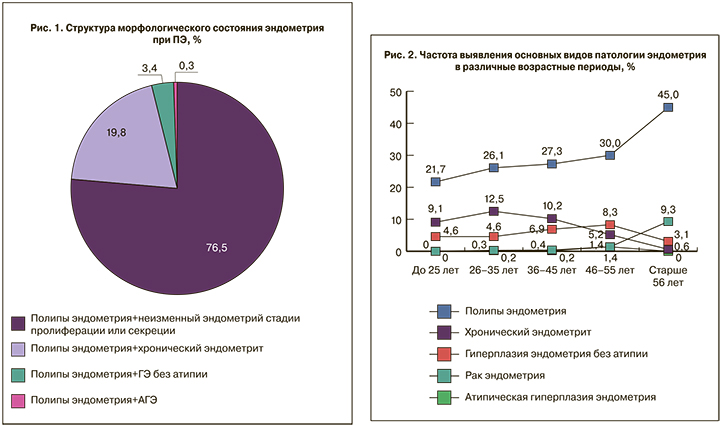

Для изучения частоты выявления патологии эндометрия в возрастном аспекте пациентки были разделены на 5 групп – до 25 лет (n=198), 26–35 лет (n=1797), 36–45 лет (n=1612), 46–55 лет (n=290), старше 56 лет (n=162). Частота выявления основных видов патологии эндометрия по группам отображена на рис. 2.

Представленные данные убедительно свидетельствуют о том, что во всех возрастных группах доминировали ПЭ. Среди женщин в возрасте до 25 лет их частота составила 21,7%, тогда как ХЭ встречался в 2,4 раза, а ГЭ – в 4,7 раза реже. Синехии полости матки, относящиеся к достаточно редкой патологии, в этой группе диагностированы в 1% наблюдений. Среди женщин в возрасте до 25 лет не было выявлено ни одного случая АГЭ и РЭ. Кумулятивная частота патологии эндометрия в этой возрастной группе составила – 36,4%, доля ПЭ 59,7%.

В возрастной группе 26–35 лет отмечена тенденция к росту частоты ПЭ до 26,1% (р<0,001), ХЭ до 12,5%, в единичных случаях (0,5%) выявлены внутриматочные синехии. Частота ГЭ без атипии сохранялась на прежнем уровне. Обращает на себя внимание то, что в этой возрастной группе в 4 (0,2%) наблюдениях была диагностирована АГЭ, в одном из них– в ПЭ, в 5 (0,3%) наблюдениях был выявлен РЭ.

В возрасте от 36 до 45 лет существенных изменений в частоте анализируемых показателей не отмечено (рис. 2). Частота ПЭ была в 2,6 раза выше, чем ХЭ и в 4,2 раза выше, чем ГЭ. Кумулятивная частота патологии эндометрия в возрастных группах 26–35 и 36–45 лет повысилась до 44,4% и 45,6% соответственно. Доля ПЭ составила 58,7 и 60% соответственно.

Как видно из данных, представленных на рис. 2, в перименопаузе (46–55 лет) отмечено увеличение частоты выявления ПЭ по сравнению с возрастной группой до 25 лет (р<0,001). ПЭ были диагностированы в каждом третьем из произведенных соскобов эндометрия и составили 57,9% от всей выявленной патологии. Почти в 2 раза по сравнению с женщинами до 35 лет увеличилась частота ГЭ без атипии, достигнув значений 8,3%. В 7 раз повысилась частота АГЭ в 3,7 раза частота РЭ. При сравнении с возрастной группой 36–45 лет также отмечен существенный рост частоты РЭ – с 0,4% до 1,4% (более чем в 3,5 раза) и АГЭ – с 0,2% до 1,4% (в 7 раз). Частота ХЭ, напротив, снизилась в 2 раза, внутриматочных синехий выявлено не было. В 6,5% случаев эндометрий был охарактеризован, как атрофичный. Кумулятивная частота патологии эндометрия в этой возрастной группе составила 52,8%, доля ПЭ – 56,8%, что достоверно выше, чем в возрасте 26–35 лет (р<0,001).

Интересные данные получены в группе женщин постменопаузального возраста. Общая частота патологии эндометрия существенно не изменилась (58%), однако, доля ПЭ достигла 77,7%. ПЭ были выявлены почти в каждом 2-м соскобе эндометрия (45%). В двух случаях в них была обнаружена АГЭ, в одном- аденокарцинома. Частота ГЭ без атипии снизилась с 8,3 до 3,1%, ХЭ практически не выявлялся (0,6%). Частота РЭ в постменопаузе увеличилась до 9,3%. Это в 6,6 раза выше по сравнению с возрастной группой 46–55 лет.

Обсуждение

В рамках данного исследования проведено изучение частоты выявления ПЭ в различные возрастные периоды на основании оценки результатов гистологических исследований 4059 образцов эндометрия. Выявлено, что ПЭ занимают 1-е место в структуре патологии эндометрия, их частота составляет 27,4%. Схожие данные представлены в ряде зарубежных исследований. Так, данные M. Abid и соавт. (2014) указывают на то, что частота ПЭ среди женщин с АМК, согласно гистологическим заключениям, составляет 21% [7]. По результатам ретроспективного анализа P. Capmasа и соавт (2016), ПЭ были выявлены в 27% случаев. Следует заметить, что в этом исследовании распространенность ПЭ оценивалась лишь гистероскопически, без морфологического подтверждения, а также без учета возраста пациенток [6]. Данные литературы указывают и на более низкие показатели частоты встречаемости ПЭ, об этом, в частности, свидетельствует работа O. Inal и соавт (2017). Частота ПЭ, согласно анализу 4247 гистологических заключений, составила лишь 10,4% [9]. В исследовании E. Dreisler, включающем 686 женщин в возрасте 20–74 лет, показатель частоты ПЭ был еще ниже – 7,8% [8]. Это можно объяснить тем, что анализировались данные случайно отобранных женщин из общенационального реестра Дании, при этом диагностика ПЭ осуществлялась только на основе результатов УЗ-исследования. В нашей же работе изучение частоты выявления ПЭ осуществлялось по обращаемости, на основании результатов гистологической оценки соскобов эндометрия.

Второй по частоте встречаемости внутриматочной патологией был ХЭ, выявленный в 10,4% образцов эндометрия. По данным отечественной и зарубежной литературы, распространенность ХЭ варьирует от 3 до 60% [9, 12–14]. Среди пациенток, перенесших гистерсокопию по поводу АМК, частота ХЭ составляет 9,1–12%, что существенно не отличается от полученных нами данных [7, 15].

По результатам проведенного исследования частота ГЭ без атипии составила 5,8%, АГЭ – 0,3%. Эти данные практически не различаются с результатами ранее проведенного исследования в нашей клинике. На основании морфологической оценки 11219 образцов эндометрия частота встречаемости ГЭ без атипии составила 4,8%, АГЭ 0,6% [16]. Однако в других источниках можно найти данные о более высоких показателях частоты ГЭ – 8,6–26,4% [9, 14, 17]. Как известно, ГЭ рассматривают в качестве фонового заболевания для развития РЭ, который является одним из самых распространенных онкологических заболеваний женских репродуктивных органов. Пик частоты РЭ наблюдается в постменопаузе [9, 18]. По нашим данным, в этой возрастной группе частота РЭ составила 9,3%, что в 6,6 раза выше, чем в пременопаузе. Важно отметить, что единичные случаи РЭ (0,3%) были зафиксированы у женщин моложе 35 лет. Эти данные указывают на важность проведения морфологической оценки состояния эндометрия не только у пациенток в постменопаузе, но и в молодом возрасте.

Обращает на себя внимание тот факт, что в каждом 2-м (52,7%) произведенном соскобе патологии эндометрия выявлено не было, он соответствовал фазе пролиферации или секреции. В литературе можно встретить схожие данные о высоком проценте отсутствия патологии эндометрия, в том числе и при АМК, который достигает – 63–72% [9, 15, 17]. Отсутствие патологии эндометрия в изучаемых образцах, можно попытаться объяснить выполнением диагностических выскабливаний при большинстве лапароскопических операций, при неэффективных попытках экстракорпорального оплодотворения, а также с целью контроля морфологического состояния эндометрия после проведенной терапии по поводу ГЭ или ХЭ. С нашей точки зрения, полученные данные ставят вопрос о необходимости проведения более точной диагностики патологии эндометрия на догоспитальном этапе, а также об определении четких показаний к проведению одномоментного кюретажа эндометрия при лапароскопический операциях, так как он сопряжен с дополнительным риском интраоперационных осложнений и травматизацией эндометрия. Представляется более целесообразным расширить показания к малоинвазивным внутриматочным вмешательствам, таким, как аспирационная биопсия.

Результаты проведенного исследования продемонстрировали прогрессивное увеличение частоты выявления патологии эндометрия с возрастом, с 36,4% в группе женщин до 25 лет до 58% в постменопаузе. При этом независимо от возраста, полипы занимают лидирующее место в структуре патологии эндометрия. В возрасте до 25 лет их частота составила 21,7%, в перименопаузе и постменопаузе возросла до 30 и 45% соответственно. В других исследованиях также доказано возрастание частоты ПЭ от репродуктивного возраста до менопаузы, хотя приводятся более низкие повозрастные показатели. Так, по данным ряда авторов, в возрасте 20–29 лет она составляет 1–5%, после 30 лет отмечается рост до 8–9,3%, а в перименопаузе до 16–35,5% [2, 3, 7, 8, 19].

Обращает на себя внимание тот факт, что в 0,6% случаев в ПЭ были выявлены предраковые и злокачественные поражения. В зарубежной литературе эти показатели варьируют от 0,3 до 4,8%, достигая максимальных значений в постменопаузе [20–24]. В нашей работе предраковые изменения в ПЭ наблюдались во всех возрастных группах старше 25 лет примерно с одинаковой частотой. Полученные результаты подтверждают необходимость удаления ПЭ в любом возрасте.

В доступной литературе нам удалось найти лишь несколько работ о сочетании ПЭ с другой патологией эндометрия и эндоцервикса. Так, по данным Topcu и соавт. сочетание ПЭ с ГЭ без атипии наблюдается в 5,9% образцов эндометрия, а сочетание с АГЭ – в 0,5% [25]. По данным Датского национального реестра сочетание ПЭ с полипами цервикального канала выявлено у 9,4% женщин пременопаузального возраста [8]. В работе Carvalho и соавт. указано, что в 27,4% случаев ПЭ развиваются на фоне ХЭ [26]. Согласно полученным результатам, ПЭ в 19,8% случаев сочетались с ХЭ и лишь в 3,7% случаев – с ГЭ, в том числе с АГЭ в 0,3%. Эти данные могут косвенно указывать на роль воспаления в генезе ПЭ, хотя достоверная ассоциация ПЭ и ХЭ установлена лишь в группе женщин 36–45 лет. Воспаление может являться причиной эпигенетических изменений, в том числе в генах, регулирующих пролиферацию и апоптоз в эндометрии, что может способствовать развитию ПЭ [27]. Известно, что для ПЭ характерна высокая частота рецидивов. По данным литературы, за 2-летний период она составляет 13,3–21,5%, независимо от используемого хирургического метода лечения [28, 29]. Высокий риск рецидивов связан с тем, что полипэктомия не приводит к элиминации этиологического фактора и не устраняет механизмы возникновения ПЭ, которые до настоящего времени не установлены.

Заключение

В целом, на основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что ПЭ занимают ведущее место в структуре внутриматочной патологии, являются основным показанием для проведения раздельных диагностических выскабливаний, приводящих к травматизации эндометрия и снижению качество жизни женщин. Это подтверждает актуальность проблемы и целесообразность дальнейшего изучения патогенетических механизмов возникновения ПЭ с целью разработки предикторов рецидивирования и принципов вторичной профилактики.