Преэклампсия является одним из наиболее тяжелых осложнений беременности, родов и послеродового периода, составляя одну из ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [1–3].

По данным многих авторов, одним из ведущих звеньев патогенеза преэклампсии является нарушение инвазии трофобласта, что сопровождается усилением клеточной активности, приводящей к формированию воспаления в плацентарной области за счет оксидативного стресса [2, 4, 5].

Вышеуказанный процесс сопровождается выделением различных макромолекул в кровоток матери, что определяет актуальность поиска высокочувствительных маркеров. По мнению большинства исследователей, наиболее высокочувствительными и специфическими маркерами преэклампсии являются маркеры ангиогенеза – плацентарный фактор роста (PlGF) и растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) – один из вариантов рецепторов сосудисто-эндотелиального фактора роста [6, 7]. Увеличение концентрации sFlt-1 и уменьшение концентрации PlGF регистрируется за несколько недель до появления клинических признаков преэклампсии. В ряде работ показано, что уровни PlGF, sFlt-1 и их соотношение могут использоваться в качестве скрининговых тестов уже в конце I триместра беременности [8, 9].

Однако до настоящего времени дискуссионными остаются вопросы возможности использования данных макромолекул в различных популяциях и когортах беременных. Кроме того, возрастающая частота беременностей, наступивших в результате вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) предопределяет актуальность изучения их диагностической значимости.

Цель исследования: сравнение референсных интервалов концентраций PlGF, sFlt-1 и значения их соотношения при физиологической беременности и при беременности после ВРТ, а также выявление особенностей продукции указанных маркеров при развитии преэклампсии различной степени тяжести.

Материал и методы исследования

Были обследованы 547 беременных. Из них в контрольную группу были отобраны 374 беременные женщины в возрасте от 18 до 42 лет с физиологическим течением беременности, наблюдавшиеся в ФГБУ НЦАГиП им. академика Кулакова Минздрава России в динамике беременности (с 11-й по 40-ю неделю). Все женщины родили здоровых детей при доношенном сроке с оценкой состояния по шкале Апгар 8–9 баллов и с нормальными массоростовыми показателями. Послеродовый период у них протекал без осложнений. Критериями исключения были многоплодная беременность, артериальная гипертензия, преэклампсия в анамнезе.

Для уточнения диагностической значимости PlGF, sFlt-1 и значения их соотношения при различной степени тяжести преэклампсии, было обследовано 148 пациенток (основная группа) cо спонтанной беременностью, осложнившейся преэклампсией различной степени тяжести (с умеренной – 56, с тяжелой – 92), развившейся с 20 по 40 неделю гестации.

Диагноз «преэклампсия» был установлен на основании общепринятых критериев – гипертензия (давление ≥140/90) и протеинурия (содержание белка выше 0,3 г в суточной моче). Степень тяжести преэклампсии оценивали на основании объективных показателей и клинического состояния пациентки. В группу пациенток с умеренной преэклампсией были включены беременные с артериальным давлением 140–160/90 мм рт. ст, с протеинурией более 0,3 г, но менее 2 г/сут. В группу с тяжелой преэклампсией включены беременные с артериальным давлением 160/110 мм рт. ст. и более, с протеинурией более 2 г/сут.

Для сравнительного анализа маркеров преэклампсии при физиологической беременности и беременности после ВРТ было обследовано 25 пациенток с неосложненной беременностью после ЭКО и переноса эмбриона на разных сроках гестации. Клиническая характеристика пациенток указанных групп представлена в табл. 1.

Результаты исследования и их обсуждение

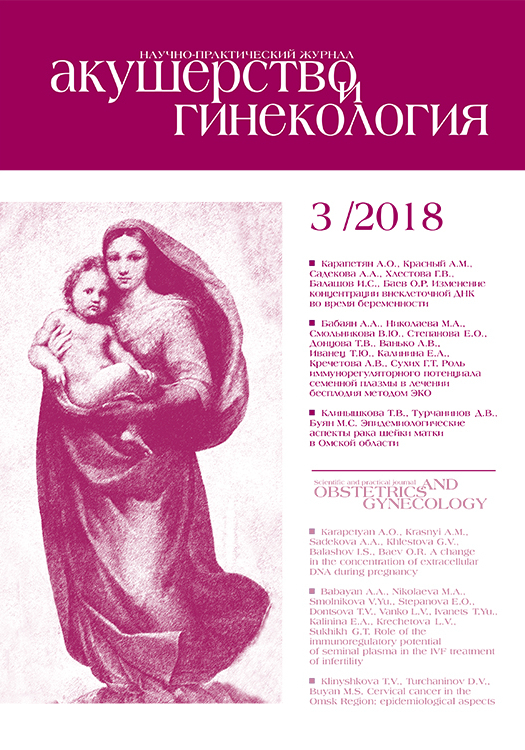

Полученные данные показали, что при неосложненном течении физиологической беременности концентрация PlGF возрастала в период с 11 до 33 недели беременности и затем снижалась вплоть до момента родов. В то же время уровень sFlt-1 у здоровых беременных женщин достоверно увеличивался только с 34 недели и достигал максимальных значений на сроке 37–40 недель. Полученные результаты позволили сформировать референсные интервалы для концентраций PlGF и sFlt-1, а также их соотношения в динамике физиологической беременности с 11 по 40 неделю [8].

Следует отметить, что эти интервалы разработаны при использовании диагностических тест-систем Elecsys PlGF и Elecsys sFlt-1 («Hoffman La Roche», Швейцария) и диагностической платформы Core Е («Hitachi», Япония), и результаты, полученные с помощью иных диагностических тест-систем и оборудования, могут несколько отличаться от полученных в настоящем исследовании.

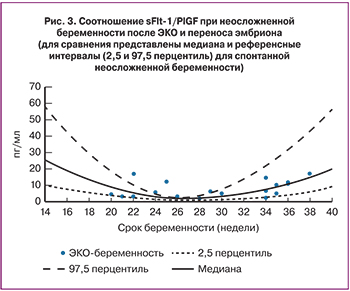

При анализе маркеров преэклампсии у беременных после ВРТ было показано, что 90% полученных значений располагались в пределах референсных интервалов, рассчитанных для спонтанной неосложненной беременности (рис. 1—3). При этом следует отметить, что уровень PlGF в 85% случаев беременности после ВРТ был ниже значения медианы независимо от срока. В то же время, значения sFlt-1 и соотношения sFlt-1/PlGF были сопоставимы с таковыми при физиологической беременности. Не более 10% результатов выходили за пределы 95% референсного интервала.

Согласно принятым критериям верификации референсных интевалов [8–10], полученные референсные интервалы для трех маркеров для физиологической беременности могут быть использованы также и при диагностике преэклампсии в случае беременности, наступившей в результате реализации программы ВРТ.

Особый интерес представляло определение диагностической значимости PlGF и sFlt-1 при преэклампсии различной степени тяжести.

Для оценки диагностической значимости уровня PlGF, sFlt-1 и их соотношения были обследованы пациентки cо спонтанной беременностью, осложнившейся преэклампсией различной степени тяжести, развившейся с 20-й по 40-ю неделю гестации. При сравнении с показателями, полученными при физиологической неосложненной беременности, были выявлены статистически значимые различия, как маркеров, так и их соотношений. Более того, прослеживалась зависимость выявленных изменений от степени тяжести преэклампсии.

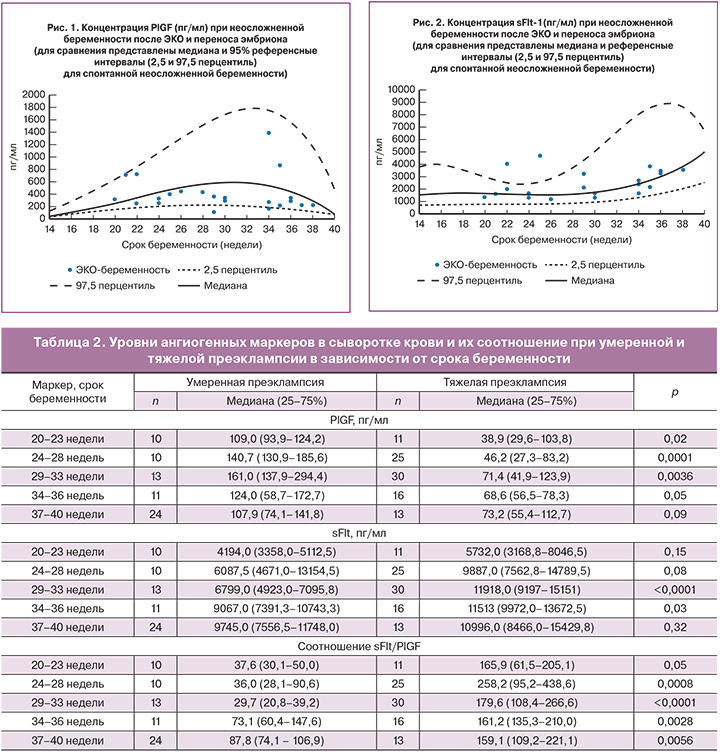

При более детальном сравнении двух групп с умеренной и тяжелой преэклампсией было выявлено, что достоверно более значимым маркером тяжести преэклампсии является именно соотношение sFlt-1/PlGF (табл. 2).

Как известно, причиной эндотелиальной дисфункции во время беременности является нарушение баланса про- и антиангиогенных факторов, ответственных за формирование плаценты и процесс имплантации. При этом, увеличение маркеров системной эндотелиальной дисфункции в материнском кровотоке может наблюдаться от 6 недель до дебюта преэклампсии и до 5–8 лет после перенесенной преэклампсии [10, 11].

Существуют противоречивые данные относительно взаимосвязи концентрации sFlt-1 и развития преэклампсии. Так, крупное исследование случай-контроль, включающее 30000 беременных женщин в Норвегии, показало, что низкий уровень sFlt-1 в I триместре ассоциировался с ранним началом преэклампсии [9, 11]. В то же время, по данным R.J. Levine и соавт. [12] было отмечено повышение уровня циркулирующего sFlt-1 за 5 недель до клинического дебюта преэклампсии, но не было обнаружено никакой взаимосвязи с уровнем sFlt-1 в I триместре беременности и развитием преэклампсии. В нашем исследовании установлено, что при преэклампсии уровень PlGF достоверно ниже, а уровень sFlt-1 достоверно выше, чем при неосложненной беременности, а соотношение sFlt-1/PlGF является более значимым маркером преэклампсии, чем раздельное определение этих факторов; при этом степень увеличения данного соотношения прямо пропорциональна тяжести преэклампсии. Максимальный дисбаланс маркеров характерен для тяжелой преэклампсии, развивающейся на сроке до 34 недель. Аналогичные данные были получены А.K. Wikström и соавт. [13], которыми было показано увеличение концентрации sFlt-1 в 43 раза при ранней форме и в 3 раза – при поздней форме преэклампсии, по сравнению с физиологически протекающей беременностью, и наиболее достоверным было прогнозирование развития преэклампсии по соотношению sFlt-1/PIGF [14, 15]. Зарубежными авторами показано, что абсолютное значение отношения sFlt-1/PIGF более и/или равное 85, является реальным диагностическим маркером преэклампсии у пациенток высокого риска [16].

Существуют противоречивые данные относительно взаимосвязи концентрации sFlt-1 и развития преэклампсии. Так, крупное исследование случай-контроль, включающее 30000 беременных женщин в Норвегии, показало, что низкий уровень sFlt-1 в I триместре ассоциировался с ранним началом преэклампсии [9, 11]. В то же время, по данным R.J. Levine и соавт. [12] было отмечено повышение уровня циркулирующего sFlt-1 за 5 недель до клинического дебюта преэклампсии, но не было обнаружено никакой взаимосвязи с уровнем sFlt-1 в I триместре беременности и развитием преэклампсии. В нашем исследовании установлено, что при преэклампсии уровень PlGF достоверно ниже, а уровень sFlt-1 достоверно выше, чем при неосложненной беременности, а соотношение sFlt-1/PlGF является более значимым маркером преэклампсии, чем раздельное определение этих факторов; при этом степень увеличения данного соотношения прямо пропорциональна тяжести преэклампсии. Максимальный дисбаланс маркеров характерен для тяжелой преэклампсии, развивающейся на сроке до 34 недель. Аналогичные данные были получены А.K. Wikström и соавт. [13], которыми было показано увеличение концентрации sFlt-1 в 43 раза при ранней форме и в 3 раза – при поздней форме преэклампсии, по сравнению с физиологически протекающей беременностью, и наиболее достоверным было прогнозирование развития преэклампсии по соотношению sFlt-1/PIGF [14, 15]. Зарубежными авторами показано, что абсолютное значение отношения sFlt-1/PIGF более и/или равное 85, является реальным диагностическим маркером преэклампсии у пациенток высокого риска [16].

Заключение

Таким образом, проведенное исследование показало обоснованность и целесообразность использования изученных маркеров, как при спонтанной беременности, так и беременности, наступившей в результате ВРТ, без ограничений. Кроме того, была установлена наибольшая диагностическая значимость применения соотношения sFlt-1/PlGF не только для преэклампсии, но и ее тяжести. Полученные результаты имеют клиническую значимость, так как позволяют рекомендовать широкое использование данных маркеров в практическом здравоохранении для своевременной диагностики и предикции преэклампсии для снижения акушерских осложнений и улучшения перинатальных исходов.