Более 300 000 женщин ежегодно подвергаются хирургическому вмешательству по поводу пролапса гениталий, причем наиболее распространенной является передняя кольпорафия. При этом методе оперативного лечения для реконструкции тазового дна используются собственные «перерастянутые» ткани пациента и не обеспечивается апикальная поддержка. В последних исследованиях сообщается, что частота рецидивов после передней кольпорафии приближается к 40% [1, 2].

В поисках метода хирургического лечения с наилучшими исходами тазовые хирурги начали использовать трансплантаты для улучшения качества оказываемой хирургической помощи женщинам с пролапсом тазовых органов (ПТО). Сначала использовали алло- и ксенотрансплантаты в реконструктивной хирургии тазового дна, однако успех этих трансплантатов со временем снизился из-за непредсказуемой реакции ткани и снижения прочности на растяжение. Следующим этапом было принято решение об использовании синтетического сетчатого протеза для улучшения хирургических исходов при генитальном пролапсе.

Обновленный Кохрейновский обзор 40 исследований продемонстрировал, что применение сетчатого протеза при передней кольпорафии уменьшает рецидивирование цистоцеле по сравнению с традиционной передней кольпорафией [3]. Тем не менее качество жизни было сопоставимо как при использовании сетчатого протеза, так и без него. Кроме того, все чаще сообщается об осложнениях, характерных только для сетчатых эндопротезов (деформация, эрозия, укорочение вагинальной сетки); частота их возникновения варьирует от 2,7 до 20,0% среди всех прооперированных женщин, составляя в среднем 10,8% [4–8]. В этом случае возникает вопрос, какая методика с применением сетчатых имплантов наиболее эффективна и безопасна.

Исследователи Maher C. et al. [9] провели одноцентровое рандомизированное контролируемое исследование, сравнивающее лапароскопическую абдоминальную сакрокольпопексию (СКП) с передней кольпорафией с применением сетчатого протеза Prolift. Авторы пришли к выводу, что СКП имеет более высокий объективный показатель успеха, чем передняя кольпорафия с применением сетчатого протеза Prolift, с более низкой частотой повторных операций и периоперационной заболеваемостью.

Также заслуживает внимания применение такого хирургического метода лечения ПТО, как сакроспинальная фиксация, выполненная трансвагинально с использованием сетчатого полипропиленового протеза. Исследование Solomon E.R. et al. было посвящено изучению безопасности и эффективности билатеральной сакроспинальной фиксации (БСФ) для коррекции апикального пролапса [10]. Исследователи пришли к выводу, что количество осложнений при данной операции является минимальным, а сама методика является безопасной и эффективной.

Другими тазовыми хирургами [11] также было доказано, что выполнение БСФ с укреплением передней стенки влагалища сетчатым протезом является безопасным методом хирургического лечения пролапса гениталий, особенно у женщин с отсутствием половой жизни.

Таким образом, этот трансвагинальный метод апикальной поддержки является весьма приемлемым, эффективным, безопасным и хорошо переносимым у женщин с переднеапикальным пролапсом. И выводы следующих исследователей [12] гласят о том, что фиксация сетчатого эндопротеза к крестцово-остистым связкам снижает количество рецидивов генитального пролапса, но все еще возникают осложнения, в том числе специфические для установки сетчатых эндопротезов.

Проведенное сравнение краткосрочных исходов лапароскопической СКП и трансвагинальной сакроспинальной фиксации с применением сетчатого эндопротеза, проведенное группой исследователей в 2018 г. [13], продемонстрировало отсутствие значимых различий в частоте краткосрочных осложнений; однако продолжительность операции была несколько больше у пациенток с СКП. Также авторы исследования сообщают о необходимости дальнейшего изучения проблемы.

Цлью исследования – анализ эффективности лапароскопической СКП и трансвагинальной БСФ в лечении переднеапикального ПТО в аспекте наличия имплант-ассоциированных осложнений.

Материалы и методы

Авторами данной статьи был проведен анализ осложнений после установки полипропиленового сетчатого протеза при пролапсе гениталий в течение 18–36 месяцев после операции. Всего ретроспективно было проанализировано 732 истории болезни пациенток, прооперированных на базах гинекологических отделений Клиники ФГБОУ ВО БГМУ, РКБ им. Куватова, ГБУЗ ГКБ №8, ГБУЗ ГКБ №18 за 2015–2021 гг. по поводу ПТО с применением полипропиленового сетчатого протеза. Женщины были разделены на 2 группы в зависимости от метода оперативного лечения ПТО: в 1-ю группу были набраны пациентки после лапароскопической СКП с применением полипропиленового сетчатого протеза (n=348), во 2-ю группу – пациентки после трансвагинальной БСФ с использованием полипропиленового сетчатого протеза (n=394). Был проведен анализ взаимосвязи показателей акушерско-гинекологического, соматического анамнеза, протоколов операции, течения послеоперационного периода, послеоперационных осложнений у женщин, вошедших в исследование. Также все пациентки были проспективно исследованы с помощью валидированных опросников PISQ-12 Pelvic Organ Prolapse and Incontinence Sexual Function [14] (оценка симптомов пролапса и качества сексуальной жизни) и EQ-5D [15] (определение качества жизни) через 18–36 месяцев после оперативного лечения ПТО. Критериями эффективности оперативного лечения ПТО считали наличие 0–I стадии по международной классификации POP-Q и отсутствие симптомов эрозии стенки влагалища. Критерием рецидива заболевания было признано наличие II–IV стадии по POP-Q ПТО.

Критериями включения в исследование стали: наличие симптомных форм ПТО со стадией POP-Q II и более, требующих хирургического лечения; наличие переднеапикального ПТО; возможность личного посещения для диагностики осложнений и прохождения тестирования через 18–36 месяцев после оперативного лечения.

Критерии исключения: наличие опущения заднего отдела влагалища; наличие предыдущего хирургического лечения ПТО.

Лапароскопическая СКП была выполнена в два этапа. На первом этапе производилась трансвагинальная экстирпация матки; дистальный конец сетчатого протеза фиксировался к задней стенке культи влагалища, вводился в малый таз. Второй этап – лапароскопический, фиксировали проксимальный конец сетчатого протеза к надкостнице мыса крестца в области I и II крестцовых позвонков.

Ход операции БСФ заключался в проведении трансвагинальной экстирпации матки, фиксации к культе влагалища сетчатого протеза и подвешивании к крестцово-остистым связкам с двух сторон.

Статистический анализ

Статистическая обработка данных произведена с помощью пакетов статистических программ STATISTICA 10.0 и EViews 12.0, SPSS. Статистически значимым результат признан при значениях p-value менее 0,05. Для сравнения групп по количественному признаку в связи с отсутствием нормального распределения был использован критерий Манна–Уитни (Mann–Whitney U-test). Для оценки статистической значимости различий двух относительных независимых показателей был применен метод χ2 Пирсона. Для расчета ассоциации использовались отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ). Для оценки ассоциаций анализируемых факторов с формированием эрозии стенки влагалища использовали программу SPSS. Значение количественного показателя в ряду величин отображено как медиана с указанием 25 и 75 квартиля в виде Me (Q25; Q75). Для статистической оценки роли оперативной техники, данных гинекологического анамнеза в развитии изучаемого исхода – эрозии стенки влагалища после применения сетчатого эндопротеза была выполнена бинарная логистическая регрессия с построением ROC-кривой.

Результаты и обсуждение

Возраст пациенток 1-й группы составил 51,0 (47,0;58,0) год и не отличался от возраста пациенток, вошедших во 2-ю группу, – 52,0 (46,0; 58,0) года, р=0,548.

Анализ акушерско-гинекологического анамнеза показал отсутствие значимых различий по показателям возраста менархе, количества беременностей и родов (табл. 1).

Анализ данных о проведенном методе оперативного лечения выявил, что кровопотеря при выполнении лапароскопической СКП в 1-й группе составила 320,0 (250,0; 410,0) мл, тогда как во 2-й группе с БСФ этот показатель был равен 260,0 (190,0; 340,0) мл, что достоверно отличалось между группами (р=0,006). Продолжительность операции в 1-й группе была значимо выше, чем во 2-й, и составила 162,0 (140,0; 186,0) минут по сравнению с 88,0 (76,0; 112,0) минутами. Таким образом, выполнение лапароскопической СКП было ассоциировано с более длительным хирургическим вмешательством, но сопоставимо по кровопотере с таковой при БСФ. Ранний послеоперационный период протекал без осложнений у всех пациенток; срок госпитализации составил 6 (5; 7) дней в 1-й группе и 5 (4; 5) дней во 2-й группе исследования, что имеет статистически значимые различия (р=0,033) и свидетельствует о более коротком пребывании в стационаре у пациенток с БСФ. Таким образом, после БСФ наблюдаются более короткий период пребывания в стационаре и меньшая кровопотеря, чем при лапароскопической СКП.

Через 18–36 месяцев после оперативного лечения пациентки были приглашены на гинекологический осмотр с целью диагностики послеоперационных осложнений ПТО, а также заполнили свои ответы в валидных опросниках, касающихся качества жизни и наличия симптомов ПТО.

У 313/348 (89,9%) женщин 1-й группы после проведения лапароскопической СКП оперативное лечение было признано эффективным (наличие 0–I стадии по международной классификации POP-Q и отсутствие симптомов эрозии стенки влагалища), как и у 87/394 (77,9%) пациенток 2-й группы после БСФ; но результаты хирургического лечения ПТО в 1-й группе оказались более успешными (р<0,001).

Рецидив пролапса гениталий возник у 28/348 (8,0%) женщин после лапароскопической СКП (1-я группа); тогда как у женщин 2-й группы после БСФ постгистерэктомический пролапс был диагностирован у 62/394 (15,7%) пациенток, р<0,001. Следует отметить, что у женщин с ранним постгистерэктомическим пролапсом и выраженной деформацией купола влагалища (рис. 1) в связи с опасностью ре-имплант-ассоциированных осложнений хирургическое лечение представляет трудности. Подготовка к оперативному лечению, выбор метода хирургической коррекции, реабилитация таких пациентов – это ряд нерешенных вопросов, на которые еще предстоит ответить.

У 7/348 (2,0%) женщин 1-й группы в течение послеоперационного периода была диагностирована эрозия стенки влагалища после применения полипропиленового сетчатого протеза, как и у 25/394 (6,3%) пациенток 2-й группы исследования, что имело значимое увеличение для пациенток с проведенной БСФ (2-я группа), р<0,001. Симптомами эрозии стенки влагалища стали гноевидные или кровянистые выделения из половых путей, боль в промежности, чувство дискомфорта во время полового акта. Данное осложнение было диагностировано в среднем через 180,0 (45,0; 630,0) дней после оперативного лечения ПТО. При вагинальном осмотре с помощью гинекологического зеркала было обнаружено наличие обнаженного сетчатого протеза в стенке влагалища, нередко с зоной воспалительного инфильтрата вокруг. Также необходимо отметить, что у 24/32 (75,0%) пациенток с эрозией стенки влагалища был диагностирован рецидив тазового пролапса. При анализе гинекологического анамнеза было выявлено, что большинство – 20/32 (62,5%) пациенток с эрозией стенки влагалища находились в состоянии пременопаузы во время проведенного оперативного лечения, которое привело к данному осложнению.

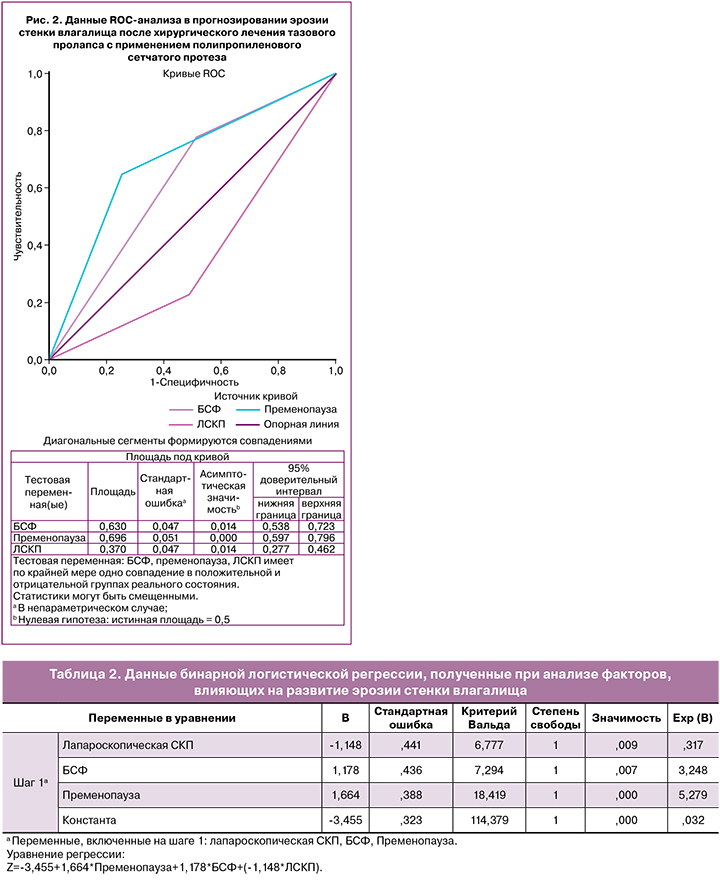

Для статистической оценки роли факторов в развитии эрозии стенки влагалища после применения сетчатого эндопротеза была выполнена бинарная логистическая регрессия с выполнением ROC-анализа (табл. 2, рис. 2). В качестве зависимой переменной выступило наличие эрозии стенки влагалища после реконструктивной хирургии тазового дна с применением сетчатого эндопротеза, а в качестве предикторной переменной – выполнение хирургической коррекции ПТО методом трансвагинальной БСФ, лапароскопической СКП и лечение пациенток в состоянии пременопаузы.

Таким образом, анализ полученных данных у женщин с эрозией стенки влагалища показал, что хирургическое лечение пациенток с ПТО, находящихся в пременопаузе (AUC 0,696; р<0,001; 95% ДИ 0,597–0,796), и с помощью метода БСФ (AUC 0,630; р=0,014; 95% ДИ 0,538–0,723) увеличивает риски данного осложнения. Модель не была валидирована.

Все женщины, вошедшие в исследование, были проанкетированы через 18–36 месяцев после оперативного лечения с помощью валидных опросников. Количество баллов, полученных женщинами 1-й группы при ответе на сборник вопросов PIS-Q-12, составило 22,0 (14,0; 29,0) балла из 48 возможных, тогда как у женщин, включенных во 2-ю группу, результат в среднем составил 15,0 (8,0; 24,0) баллов, что значимо ниже, р=0,002. Этот результат свидетельствует о более низком качестве сексуальной жизни у пациенток в группе БСФ с использованием полипропиленового сетчатого протеза по сравнению с группой, где выполнена лапароскопическая СКП. Возможно, это связано с наличием у этих женщин симптомов ПТО, а также с наличием диспареунии и эрозии слизистой влагалища. При анализе ответов на следующий валидный опросник EQ-5D о текущем качестве жизни были получены следующие результаты. В 1-й- группе количество баллов составило 5,0 (5,0; 6,0) баллов из 15 возможных, что свидетельствует о высоком качестве жизни, в то время как у женщин 2-й группы этот показатель выше (р=0,023) и составляет 6,0 (6,0; 8,0) баллов, что связано с послеоперационными осложнениями, значительно снижающими качество жизни (в этой группе чаще встречались эрозия стенки влагалища и рецидив тазового пролапса).

Увеличение количества послеоперационных осложнений, таких как рецидив тазового пролапса и эрозия вагинальной стенки после применения полипропиленового сетчатого протеза у женщин, которым была выполнена трансвагинальная БСФ, связано, по нашему мнению, с несколькими факторами.

В первую очередь, лапароскопическая СКП является операцией с более высоким уровнем сложности, которую, как правило, выполняет хирург с наибольшим уровнем подготовки; следовательно, в этом случае менее вероятна неправильная установка сетчатого протеза, которая может привести к деформации, эрозии стенки влагалища и рецидиву тазового пролапса.

Во вторую очередь, наличие слепых проходов иглы при трансвагинальном доступе может приводить к повреждениям тазовых нервов, тазовой боли и диспареунии, ухудшая хирургические исходы. К этому выводу также пришли исследователи Moore R.D. et al., которые в своей статье [16] отметили, что устранение слепых проходов иглы на основе троакара снижает риск кровотечения, боли и деформации сетчатого протеза.

Также вероятно, что фиксация сетчатого эндопротеза к собственным остисто-сакральным перерастянутым связкам способствует рецидивированию заболевания, особенно у пациенток с системными генетически обусловленными заболеваниями соединительной ткани.

Заключение

Хирургическое лечение пациенток с ПТО с применением сетчатых эндопротезов привело к появлению имплант-ассоциированных осложнений, патогенетические причины которых до конца не изучены. Оценка эффективности различных оперативных техник в аспекте снижения частоты этих осложнений является крайне актуальной. В этом направлении лапароскопическая СКП имеет преимущество по сравнению с БСФ. Также этот метод хирургического лечения тазового пролапса продемонстрировал более высокое качество жизни женщин в позднем послеоперационном периоде, что ассоциировано с удовлетворенностью женщин проведенным лечением. Формирование группы риска женщин с имплант-ассоциированными осложнениями и проведение хирургической коррекции с минимизацией этих рисков позволит улучшить качество оказываемой помощи женщинам с ПТО.