Литературные данные свидетельствуют, что после хирургических вмешательств на органах малого таза у 90% пациенток развивается спаечный процесс [1]. Так, исследование SCAR группой Lower et al. в Шотландии показало, что именно спаечный процесс после перенесенных гинекологических операций приводит к бесплодию, так как в 40% случаев беременность наступала после оперативного адгезиолизиса [2].

Несмотря на широкое внедрение лапароскопии в гинекологии, а также существенное число противоспаечных барьеров, частота спаечного процесса не имеет тенденции к снижению [3–7].

Цель исследования – выявить факторы риска развития спаечного процесса органов малого таза у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы

Ретроспективно проанализированы 500 историй болезни пациенток, отобранных случайным методом, которым выполнены оперативные вмешательства по поводу различной гинекологической патологии в период 2017–2018 гг. Из них в основную ретроспективную группу (ОРГ) включены 290 пациенток с установленным спаечным процессом органов малого таза. Критериями отбора для включения в ОРГ являлись: 1) диагностированный, согласно классификационным критериям R-AFS, спаечный процесс органов малого таза; 3) выполненное оперативное вмешательство с использованием традиционных лапароскопических, лапароскопических по Fast Track и лапаротомных методик. Ретроспективную группу сравнения (РГС) составили 210 пациенток без спаечного процесса органов малого таза. Для выкопировки и клинико-статистического анализа данных использовали следующие архивные материалы: медицинскую карту стационарного больного (форма № 003-у), протоколы хирургических операций (форма №008/у-07). Применялась специально разработанная «Карта исследования», содержащая 168 дескрипторов, относящихся к 5 тематическим модулям и охватывающая: 1) общие анамнестические сведения; 2) акушерско-гинекологический анамнез; 3) данные инкреторного эндокринного профиля; 4) характеристики ранее выполненных оперативных вмешательств; 5) информацию о применяемых ранее лечебно-профилактических мероприятиях спаечного процесса. В соответствии с информацией карты формировалась база данных (форма Microsoft Excel 2018) для последующего статистически-аналитического анализа.

Статистический анализ

В качестве описательных статистик для количественных данных использовались медиана как мера центральной тенденции и квартили как мера изменчивости. Для определения статистической значимости различий средних значений количественных признаков использовался U-критерий Манна–Уитни для несвязанных выборок с двусторонней критической областью. Проведен расчет отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ 95%) факторов риска развития спаечного процесса. При интерпретации результатов статистического анализа за критическую была принята величина уровня значимости (p) равная 0,05. Для статистического анализа данных использовался пакет прикладных программ для решения вычислительных задач MATLAB версии R2016b, компания-производитель MathWorks.

Результаты

Согласно полученным нами данным, частота встречаемости спаечного процесса органов малого таза составила 58,0%.

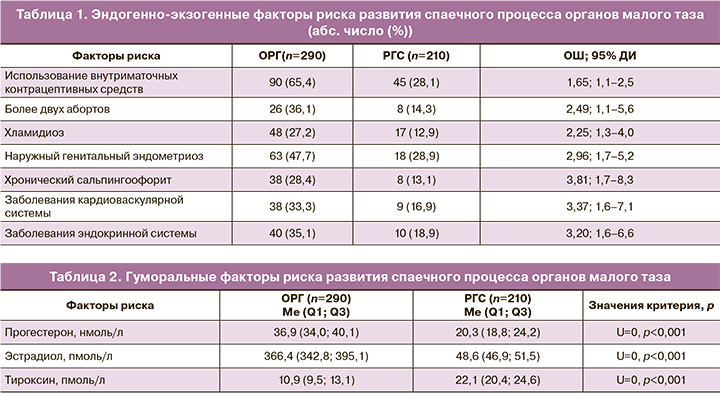

В ходе ретроспективного анализа анамнестических факторов риска развития спаечного процесса органов малого таза выявлен ряд особенностей. Так, в ходе изучения акушерско-гинекологического анамнеза установлено, что пациентками ОРГ статистически значимо чаще (ОШ 1,65; 95% ДИ 1,1–2,5) использовались внутриматочные контрацептивные средства в сравнении с РГС – 90 (65,4%) и 45 (28,1%) соответственно. Беременность имели в анамнезе 174 (60,0%) и 183 (87,1%) пациентки соответственно. Статистически значимых различий по частоте и структуре осложнений беременности и родов между группами не установлено; при этом у пациенток ОРГ статистически значимо чаще наблюдалось родоразрешение посредством кесарева сечения – в 28 (32,6%) случаев (ОШ 3,10; 95% ДИ 1,3–7,2). Искусственное прерывание беременности в анамнезе регистрировалось в ОРГ у 72 (24,8%) и в РГС – у 56 (26,7%) пациенток; однако у пациенток ОРГ частота выполнения многократных абортов (более двух) была статистически значимо выше и составила 26 (36,1%) (ОШ 2,49; 95% ДИ 1,1–5,6).

В структуре гинекологических заболеваний у пациенток ОРГ удельный вес хламидиоза – 48 (27,2%), хронического сальпингоофорита – 112 (38,6%) и наружного генитального эндометриоза – 63 (47,7%) статистически значимо превышал показатели РГС (ОШ 2,25; 95% ДИ 1,3–4,0; ОШ – 3,81; 95% ДИ 1,7–8,3 и ОШ 2,96; 95% ДИ 1,7–5,2 соответственно). Диагноз «бесплодие» имел место в ОРГ в 116 (39,9%) и в РГС в 27 (12,9%) случаях, в структуре которого у пациенток ОРГ превалировала доля вторичного бесплодия (ОШ 2,76; 95% ДИ 1,4–5,2).

При изучении структуры экстрагенитальной патологии у пациенток ОРГ обращала на себя внимание статистически значимо более высокая частота встречаемости заболеваний кардиоваскулярной – 38 (33,3%) (ОШ – 3,37; 95% ДИ 1,6–7,1) и эндокринной системы – 40 (35,1%) (ОШ – 3,20; 95% ДИ 1,6–6,6).

Эндогенно-экзогенные факторы риска развития спаечного процесса органов малого таза представлены в таблице 1.

Исследование уровня содержания в крови половых гормонов и показателей инкреторной функции щитовидной железы позволило установить в ОРГ статистически значимое снижение концентрации прогестерона (до 20,3 нмоль/л), эстрадиола (до 48,6 пмоль/л) и повышение тироксина (до 22,1 пмоль/л) в сравнении с РГС (p<0,001; p<0,001; p<0,001) (табл. 2).

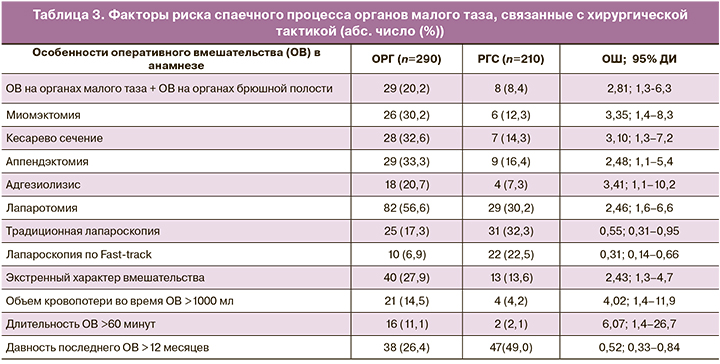

В ходе изучения профиля выполненных ранее операций установлено (табл. 3), что у пациенток ОРГ статистически значимо чаще в анамнезе регистрировались сочетанные оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого таза – в 29 случаях (20,2%) (ОШ 2,81; 95% ДИ 1,3–6,3), в структуре которых преобладали адгезиолизис (ОШ 3,41; 95% ДИ 1,1–10,2), аппендэктомия (ОШ 2,48; 95% ДИ 1,1–5,4), миомэктомия (ОШ 3,35; 95% ДИ 1,4–8,3) и кесарево сечение (ОШ 3,10; 95% ДИ 1,3–7,2). Также у пациенток ОРГ статистически значимо чаще регистрировался экстренный характер вмешательства – в 40 случаях (27,9%) (p=0,012) (ОШ 2,43; 95% ДИ 1,3–4,7) и использование лапаротомного доступа – в 82 случаях (56,6%) (p<0,001; ОШ 2,46; 95% ДИ 1,6–6,6). В ходе анализа технических особенностей и интраоперационных осложнений оперативных вмешательств выявлено, что в ОРГ удельный вес пациенток с кровопотерей более 1000 мл и длительностью операций более 60 минут составил 21 (14,5%) и 16 (11,1%) и статистически значимо превышал показатели РГС (ОШ 4,02; 95% ДИ 1,4–11,9; ОШ 6,07; 95% ДИ 1,4–26,7 соответственно). Оценка давности последней перенесенной операции показала у пациенток ОРГ преобладание оперативных вмешательств, выполненных более 12 месяцев назад, – в 38 (26,4%) случаях (ОШ – 0,52; 95% ДИ 0,33–0,84).

Обсуждение

Учитывая мультифакториальность этиологии и универсальный характер адгезиогенеза, нами выполнен анализ широкого спектра возможных причин риска развития спаек, базирующийся на указании в анамнезе факторов, предполагающих возможность их формирования.

Оценка полученных данных показала, что, помимо представленных ранее в научной литературе факторов риска развития спаечного процесса органов малого таза [8–10], необходимо включение таких факторов, как эстрогенная недостаточность; гиперфункциональная инкреция тироксина; эндокринная и кардиоваскулярная патология; кровопотеря во время выполнения оперативного вмешательства >1000 мл; давность последней операции >12 месяцев. При ретроспективном анализе данные факторы риска у пациенток ОРГ регистрировались статистически значимо (p<0,05) чаще, в сравнении с РГС.

Так, эстрогенная недостаточность, оказывая опосредованное воздействие на снижение секреции вазоактивных пептидов и интенсивности локальных обменных процессов, вызывает рост резистентности стенок артериальных сосудов и, как следствие, нарушение микроциркуляции в тканях брюшины и малого таза, что способствует переформированию сосудистого русла в очаге воспаления. Роль гиперфункциональной инкреции тироксина можно объяснить, по всей видимости, тем, что повышенный уровень гормона через связывание с сайтами мембранных и ядерных тиреоидных гормонов способен вызывать повышение экспрессии сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), фактора роста фибробластов (bFGF), фактора, индуцированного гипоксией альфа (HIF-1α), что, в свою очередь, приводит к активации неоангиогенеза и патологической клеточной пролиферации. Помимо этого, гиперпродукция тироксина проявляется системным выраженным провоспалительным действием и иммунодепрессивным эффектом за счет снижения числа антителообразующих клеток, что изменяет ход физиологического воспаления в сторону гиперергической реакции и способствует адгезиогенезу. Данный факт позволяет утверждать, что наличие гиперпродукции изучаемого гормона повышает риск развития спаечного процесса органов малого таза.

Говоря о роли эндокринной и кардиоваскулярной патологии, необходимо отметить, что для рассматриваемых патологий, независимо от конкретной нозологии, характерен универсальный механизм повреждений (оксидантный стресс, эндотелиальная дисфункция, инициация избыточной продукции провоспалительных цитокинов и, как следствие, развитие локальной гиперергической воспалительной реакции). Учитывая, что одним из ключевых моментов формирования спаечного процесса является ангиогенно-воспалительный стресс, становится возможным заключить, что системные ишемическо-реперфузионные повреждения при кардиоваскулярной патологии и изменения внутриклеточного сигналинга при системном нарушении эндокринной функции могут способствовать усиленному патологическому адгезиогенезу в органах и тканях малого таза.

Значение объема кровопотери как существенного фактора риска спайкообразования объясняется значительным усилением адгезиогенного эффекта при попадании цельной крови в брюшную полость и последующим нарушением регионарной гемодинамики в послеоперационном периоде. Полученные нами результаты согласуются с данными серии экспериментов, выполненных Маиловой К.С. и соавт. (2012), в которых доказана зависимость спаечного процесса от объема введенной крови и ее компонентов [11].

Относительно роли операций длительностью более 60 минут, необходимо отметить, что данный факт целесообразно принимать во внимание для понимания стратегии выбора средств лимитирования формирования спаечного процесса органов малого таза, что согласуется с результатами современных исследований, в которых указывается: хирургическая техника или инструмент, сокращающий длительность оперативного вмешательства, минимизирует физиологическую травму брюшины и, как следствие, снижает эксплицированность спаечного процесса [12].

Влияние давности последнего перенесенного оперативного вмешательства на формирование спаечного процесса, на наш взгляд, обусловлено хронической активацией иммунного ответа вследствие имеющейся у пациенток кардиоваскулярной и эндокринной патологии. Хронический воспалительный процесс в организме, индуцируя дисбаланс цитокиновых регуляторных систем, способствует нарастанию микроциркуляторных дисфункций, в том числе и в тканях брюшины, интенсификации ишемии, инспирированию каскадных реакций, составляющих основу ангиогенно-воспалительного стресса, в дальнейшем – формированию патологической гиперергической реакции и развитию спаечного процесса. Полученные нами результаты подчеркивают существенное значение степени и выраженности воспалительных реакций в развитии спаечного процесса и противоречат данным выполненных ранее исследований, в которых показано, что давность операции не влияет на формирование спаечного процесса [13].

Заключение

Частота встречаемости спаечного процесса органов малого таза у пациенток, которым выполнены оперативные вмешательства по поводу различной гинекологической патологии, в нашем исследовании составила 58,0%; при этом у 36,9% женщин активного репродуктивного возраста регистрировалось трубно-перитонеальное бесплодие.

Установлено, что коморбидная хроническая экстрагенитальная патология (заболевания кардиоваскулярной и эндокринной системы); эндокринная инкреторная дисфункция (эстрогенная недостаточность и гиперфункциональная инкреция тироксина); кровопотеря во время выполнения оперативного вмешательства более 1000 мл и давность последней операции более 12 месяцев являются достоверными факторами риска формирования спаечного процесса, что необходимо учитывать при разработке профилактических и терапевтических мероприятий.