Количество уголовных дел, возбуждаемых против медицинских работников, в последнее время стабильно возрастает. Это, видимо, связано со все возрастающим числом обращений пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи. В настоящее время обращения направляются в основном сразу в Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) [1, 2].

Количественная оценка уголовных дел по преступлениям, связанным с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, за последние пять лет представлена далее. В 2015 г. количество обращений граждан в СК составило 3775, в 2016 г. – 4947, в 2017 г. – 6050 и в 2018 г. – 6623. Количество возбужденных уголовных было равно: 2015 г. – 881; 2016 г. – 878; 2017 г. – 1791; 2018 г. – 2229; 2019 г. (первое полугодие) – 1227. Такую же тенденцию имеет количество дел, направленных в суд: 2015 г. – 103; 2016 г. – 176; 2017 г. – 198; 2018 г. – 265; первое полугодие 2019 г. – 158. Из вышеприведенного числа обвиняемых было оправдано в 2015 г. – 10 человек; в 2016 г. – 3 человека; в 2017 г. – 8 человек; в 2018 г. – 21 и в первом полугодии 2019 г. – 12. Количество приговоров, вынесенных врачам акушерам-гинекологам в 2016 г., равнялось 15, в 2017 г. – 12, в 2018 г. – 14 и в первом полугодии 2019 г. – 7. Приведенные цифры показывают увеличение количества как обращений в СК РФ, так и возбужденных уголовных дел в отношении врачей.

Около 75% осужденных в 2017 г. врачей были привлечены по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и были обвинены в причинении смерти по неосторожности. По ст. 238 УК РФ, то есть в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привлечены около 10%. Еще 6% врачей привлекались по ст. 118 УК РФ с обвинением в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Остальные медицинские работники проходили в уголовных делах по статьям о халатности [3].

В феврале 2019 г. было опубликовано письмо СК РФ министру здравоохранения РФ, которое называлось: «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи». В этом письме проводится анализ материалов уголовных дел, расследованных в 2016–2017 гг. следователями СК РФ, с вступившими в силу судебными решениями в отношении 167 медицинских работников. В письме приводится анализ различных факторов, связанных с некорректным выполнением «медицинской услуги» и дефектом оказания медицинской помощи [4].

Был выполнен анализ найденных уголовных дел против врачей акушеров-гинекологов за последнее пятилетие. Для информации использовали завершенные приговором суда уголовные дела, возбужденные против врачей акушеров-гинекологов, которые были внесены в две базы судебных решений: государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html) и система «Судебные решения РФ» (https://судебные решения.рф) [5, 6]. Поиск осуществлялся за последние пять лет – с 2015 по 2020 гг. На данных сайтах выставляются завершенные дела [5, 6].

Многие, возможно, удивятся тому факту, что данное исследование выполнено врачами анестезиологами-реаниматологами (правовым комитетом Федерации анестезиологов и реаниматологов России). Объяснение этому достаточно простое. После выполнения аналогичного исследования по уголовным делам против врачей анестезиологов-реаниматологов, опубликованного в журнале «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова» [3], у нас возникло желание сравнить полученные данные с уголовными делами против врачей других хирургических специальностей, в частности хирургов и акушеров-гинекологов. Это было выполнено, и в данной статье приводим полученные результаты этой части работы. В первую очередь нас интересовали уголовные дела, в которых было предъявлено обвинение по ч. 2. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По результатам проведенного поиска непосредственно по врачам акушерам-гинекологам за указанный период было найдено 49 вынесенных судебных решений по ч. 2. ст. 109 УК РФ. То есть изучению были подвергнуты судебные решения, вынесенные в период с 01 января 2015 г. по 01 января 2020 г., по 49 уголовным делам против 59 врачей.

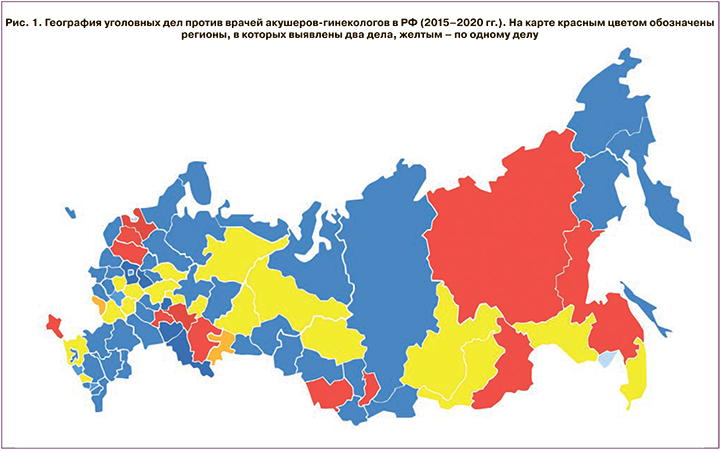

География уголовных дел достаточно обширна. К субъектам РФ, в которых зафиксировано по два уголовных дела против врачей акушеров-гинекологов, относятся: Ленинградская, Тверская, Ульяновская, Новгородская области. Также по два случая зафиксировано и в Алтайском, Хабаровском, Забайкальском краях; республиках Башкортостан, Крым, Татарстан, Хакасия, Саха (Якутия). В 20 субъектах РФ выявлено по одному уголовному делу против врачей акушеров-гинекологов, это: Амурская, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Костромская, Нижегородская, Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Тульская, Челябинская области; республики: Бурятия, Удмуртия, Коми, Кабардино-Балкарская, Марий Эл; Краснодарский и Приморский края; Ханты-Мансийский автономный округ (рис. 1).

Среди 59 обвиняемых специалистов было 44 (75%) женщины и 15 (25%) мужчин. В 49 рассмотренных нами уголовных делах признаны виновными сразу два врача акушера-гинеколога (9 случаев), врач акушер-гинеколог и врач анестезиолог-реаниматолог (1 случай). В остальных делах обвиняемым был один врач акушер-гинеколог. Интересно, что во время следствия признали свою вину 14 (23,7%) врачей, 44 (74,6%) не признали свою вину, и одно уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого (1,7%).

От назначенного наказания освобождены в связи с истечением сроков давности четыре врача, ограничение свободы на срок один год назначено трем врачам, на полтора года – четырем врачам. Наказание в виде полутора лет лишения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью в сфере акушерства и гинекологии на срок один год получил один врач. Ограничение свободы на срок два года и дополнительно к ст. 109 УК РФ ст. 47 УК РФ лишением права заниматься врачебной и иной медицинской деятельностью, связанной с оказанием акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, на полтора года наказаны восемь врачей. Ограничение свободы на срок два с половиной года назначено одному специалисту. Прекращены уголовные дела в порядке ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ и на основании ст. 76 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшей стороной против пяти врачей. Прекращены уголовные преследования в отношении обвиняемых на основании пп. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы (ГД) РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД – вследствие акта амнистии в отношении пяти врачей. Уголовное дело в отношении одного врача, обвиняемого в совершении преступления, по ч. 2 ст. 109 УК РФ, было возвращено руководителю по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления. В отношении девяти врачей уголовные дела были прекращены в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления, и одно уголовное дело прекращено в связи со смертью врача акушера-гинеколога. От уголовной ответственности освободили в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования 11 врачей.

Оговоримся, что терминология, использованная в статье, заимствована непосредственно из заключений уголовных дел. Из 49 уголовных дел 38 были связаны с родоразрешением, из них 21 роды протекали через естественные родовые пути, а у 17 рожениц выполнено кесарево сечение. Кроме того, нами дополнительно выделены уголовные дела, связанные со смертью младенца, – это 23 случая из 38 родоразрешений. Просим учитывать тот факт, что формулировки причин смерти, изложенных ниже, нами брались непосредственно из решений суда. По мнению обвинения, задержка по времени выполнения кесарева сечения привела к семи случаям летального исхода вследствие гипоксии и интранатальной аспирации околоплодными водами, к четырем – в результате интранатальной асфиксии плода и одному – из-за тугого обвития шеи ребенка пуповиной и аспирации инфицированными околоплодными водами. Вторая группа выделенных летальных случаев младенцев обусловлена неверной тактикой ведения родов при узком тазе у матери: закрытая черепно-мозговая травма с разрывом намета мозжечка в момент протекания родов (три случая); применение акушерских щипцов и вакуум-экстракции (два случая); асфиксия в первые часы после рождения (три случая); дистоция плечиков у плода (один случай); несвоевременное изменение тактики родоразрешения при кесаревом сечении, повлекшее дальнейшее продвижение плода по родовым путям, приведшее к смертельной родовой травме (один случай); проведение вакуум-экстракции системой Киви и две безуспешные попытки применения «бинта Вербова» и метода «Кристеллера», приведшие к тяжелой кранио-спинальной родовой травме (один случай).

Дополнительно нами проведен анализ по уголовным делам, возбужденным в результате смерти женщины (всего 13 случаев). Причины смерти: послеродовый эндометрит, осложнившийся острым сепсисом и острым септическим бактериально-грибковым полипозно-язвенным эндокардитом с поражением клапанов аорты, тромбоэмболическим синдромом, распространенным васкулитом, ДВС-синдромом, приведшим к полиорганной недостаточности (один случай); неверная тактика ведения родов, выразившаяся в непринятии акушером-гинекологом решения на этапе женской консультации о госпитализации пациентки в стационар, неверный выбор тактики родоразрешения и медикаментозного лечения на этапе акушерского отделения и дальнейшего родоразрешения без проведения адекватной антигипертензивной терапии, неверно избранная тактика ведения в послеоперационном периоде (послеродовом), так как не были назначены антигипертензивные медикаментозные препараты (нифедипин, метилдопа), а также отсутствие наблюдения за пациенткой, что повлекло развитие обширного геморрагического инсульта с прорывом крови в желудочковую систему головного мозга (один случай); кровопотеря во время родов (шесть случаев); послеродовые кровотечения (три случая).

За данный промежуток времени нами найдено 11 уголовных дел, связанных с летальным исходом во время выполнения гинекологических операций. Причинами летального исхода послужили: трубная беременность, осложнившаяся разрывом маточной трубы и массивной кровопотерей с геморрагическим шоком с развитием постгипоксической энцефалопатии, отека головного мозга и отека легких (три случая); использование аппарата АНС-01, не предназначенного для проведения гинекологических операций, при наличии надлежащего аппарата для выполнения гистероскопии и полипэктомии. В результате манипуляции была повреждена слизистая оболочка полости матки. По не установленным в ходе следствия причинам произошло отключение соединительной трубки от флакона с физиологическим раствором, вследствие чего в систему разобщенного оборудования поступил воздух. Пациентка скончалась в результате воздушной эмболии, полученной во время производства операции – гистероскопии и удалении эндометриального полипа матки (один случай); недооценена тяжесть состояния пациентки, наличие у пациентки инфицированного аборта при беременности 21–22 недель, приведшего к развитию сепсиса с непосредственной угрозой для жизни. В результате диагностической ошибки выбрана неправильная тактика лечения (один случай); выбор неверной тактики прерывания беременности, вследствие чего наступил отек головного мозга с дислокационным синдромом и ущемление ствола, в результате начавшегося неполного самопроизвольного аборта на сроке беременности 18–19 недель с краевым предлежанием плаценты с истинным приращением ее к миометрию в нижнем маточном сегменте и в послеоперационный рубец, осложнившийся массивным кровотечением и геморрагическим шоком (один случай); развитие анафилактического шока при проведении парацервикальной анестезии раствором 2% лидокаина в операционной женской консультации; мероприятия по оказанию экстренной помощи при анафилактическом шоке и проведению сердечно-легочной реанимации были проведены не в полном объеме и начаты не сразу после прекращения сердечной деятельности (один случай); врачом акушером-гинекологом не проведено ультразвуковое исследование, которое выявило бы патологию, что привело к установлению неправильного диагноза, назначению неверного лечения, соответственно к запоздалой установке верного диагноза, несвоевременной транспортировке пациентки в стационар для проведения срочного хирургического вмешательства (один случай); кровотечение после оперативного вмешательства «экстирпации матки», осложнения в виде внутрибрюшного кровотечения (один случай); неверно выбранная тактика наблюдения за беременной высокой степени риска и несвоевременная госпитализация в стационар третьего уровня (один случай); при проведении операции кесарева сечения произошла ятрогенная перфорация стенки тонкой кишки с дальнейшим формированием свищей и некрозов тонкой кишки, гнойно-фиброзного перитонита и развитием сепсиса и полиорганной недостаточности (межкишечные абсцессы, флегмона передней брюшной стенки, двусторонняя фибринозно-лейкоцитарная пневмония, миелоз селезенки, эрозивно-язвенный трахеобронхит, диапедезные кровоизлияния головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние в области левой теменной доли) (один случай); в результате удаления внутриматочной спирали с помощью крючка изогнутого (предназначен для извлечения указанной спирали) врач акушер-гинеколог повредила матку и кишечник путем их перфорации (один случай).

Из обзора всех уголовных дел по данной ст. 109 УК РФ против врачей всех специальностей РФ (не только акушеров-гинекологов) нами выделены как отягощающие, так и смягчающие вину подсудимого обстоятельства. К обстоятельствам, смягчающим вину подсудимого, были отнесены: впервые совершенное преступление небольшой тяжести (согласно ч. 1 ст. 61 УК РФ – «совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств». Интересно, что в комментариях к данной статье указано, что «сам по себе факт совершения преступления впервые не является смягчающим наказание обстоятельством, поскольку отсутствие судимостей является нормальным состоянием человека, а не его заслугой»); наличие малолетних детей; положительные характеристики с места жительства; положительные характеристики по месту работы; совершение преступления по неосторожности; наличие постоянного места работы; признание своей вины в инкриминируемом преступлении; раскаяние в содеянном; частичное возмещение причиненного материального ущерба; то, что обвиняемый не состоит на учете у врача нарколога и психиатра; положительная характеристика от участкового уполномоченного по месту жительства; наличие поощрений за образцовое выполнение должностных обязанностей; многолетний и добросовестный труд в области здравоохранения. К отягчающим обстоятельствам при рассмотрении уголовных дел относились: преступление против несовершеннолетнего и отрицательная характеристика с места учебы, работы.

В рассмотренных уголовных делах против врачей акушеров-гинекологов нами найдены некоторые обстоятельства, которые принимали во внимание суды. Цитируем из формулировок судебных решений: «при необходимой внимательности и предусмотрительности врач мог и должен был предвидеть последствия кровопотери»; «не вызвал дополнительных сотрудников для оказания экстренной и неотложной помощи при кровотечении (акушерку, врача акушера-гинеколога, врача анестезиолога-реаниматолога, медицинскую сестру-анестезистку, врача-трансфузиолога, медицинскую сестру, лаборантку, врача лаборанта и прочих в соответствии с алгоритмом действий в лечебно-профилактическом учреждении)»; «недооценил объем кровопотери у роженицы», «не назначил адекватную инфузионную терапию препаратов крови (эритроцитосодержащих компонентов крови и свежезамороженной плазмы крови)». В одном из уголовных дел обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в соответствии со ст. 63 ч. 1 п. «з» УК РФ (совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного), крайне редко используемой в медицинских делах.

При избрании меры наказания, на основании ст. 53 УК РФ суд устанавливал следующие ограничения осужденным специалистам: не изменять постоянное место жительства без согласия государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не уходить из места своего постоянного проживания (пребывания) в период времени с 22 до 6 часов; не выезжать за пределы муниципального образования без согласия указанного органа; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

При избрании меры наказания, на основании ст. 53 УК РФ суд устанавливал следующие ограничения осужденным специалистам: не изменять постоянное место жительства без согласия государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не уходить из места своего постоянного проживания (пребывания) в период времени с 22 до 6 часов; не выезжать за пределы муниципального образования без согласия указанного органа; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

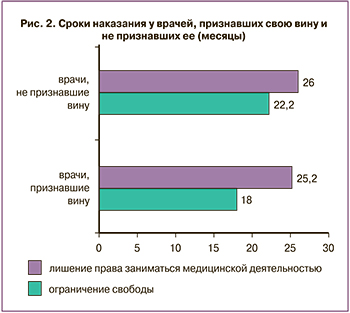

Наказание для акушеров-гинекологов распределилось следующим образом: ограничение свободы – 20±5,3 месяца и лишение права заниматься медицинской деятельностью – 20,2±6,7 месяца. Из акушеров-гинекологов во время следствия признали свою вину 14 (23,7%) человек, 44(74,6%) ее не признали, одно из уголовных дел было завершено по причине смерти обвиняемого (1,7%). Для врачей акушеров-гинекологов, которые признали свою вину, ограничение свободы составило 18,0±5,4 месяца и лишение права заниматься медицинской деятельностью – 25,2±7,9 месяца. У медицинских работников, не признавших свою вину, средние сроки наказаний составили 22,2±4,9 месяца ограничения свободы и 26±7,4 месяца лишения права заниматься медицинской деятельностью (рис. 2).

Смягчающие вину обстоятельства использовались судами 36 раз (62%), отягчающие вину обстоятельства были использованы четыре раза (6,8%).

Заключение

Несмотря на определенные сомнения в приговорах, следует понимать, что все заключения судов основаны на судебно-медицинской экспертизе, которая очень часто далека от совершенства, а порой не совсем объективна. Это те случаи, когда оценка действий врача основывается на субъективных критериях и опыте экспертов, зачастую без должного внимания к существующим клиническим рекомендациям и другим нормативным документам. В исследовании следователей и судов имеются порой несколько зачастую противоположных судебно-медицинских заключений, и единственным аргументированным доводом в жалобе родственников является их мнение, что врачи что-то сделали не так. Именно это вызывает у судов правовой диссонанс и им зачастую приходится опираться исключительно на собственную убежденность и имеющуюся судебную практику, представленную в этом обзоре.