Массивная неконтролируемая акушерская кровопотеря, осложненная геморрагическим шоком и полиорганной недостаточностью, входит в число лидирующих причин материнской летальности как в мире, так и в Российской Федерации [1, 2]. По данным Минздрава России, в 2015 году в структуре материнской смертности кратно возрос удельный вес случаев кровотечений при прерывании беременности до 22 недель (2015 г. – 32,3%; 2014 г. – 3,3%) [2]. Данный факт требует тщательного анализа, как причин возникшего осложнения, так качества оказания медицинской помощи.

На фоне общеизвестных причин акушерских кровотечений в последние годы активно изучается мальформация сосудов матки, как фактор риска массивной кровопотери при беременности и в родах [3–8]. В свете современных представлений, выделяют два варианта артериовенозной мальформации матки: врожденные сосудистые аномалии и приобретенные мальформации в результате травм и заболеваний (неоднократные выскабливания матки, кесарево сечение, миомэктомия, трофобластическая болезнь, аденомиоз и др.) [3, 4, 6, 7, 9]. Сосудистая крупноочаговая мальформация относится к высокодифференцированным сосудистым дисплазиям и при наличии сопутствующих неблагоприятных факторов (беременность, рубец на матке, предлежание и врастание плаценты) представляет серьезную угрозу не только репродуктивному здоровью, но и жизни пациентки [3]. Артериовенозная мальформация сосудов матки в последние годы рассматривается в качестве ко-факторного механизма многих гестационных и пуэрперальных осложнений, таких как невынашивание беременности, кровотечения при беременности, в родах и послеродовом периоде, аномалии локализации и врастания плаценты, гистопатические разрывы матки [3–5]. Риск заболеваемости и материнской смертности при артериовенозной мальформации, прежде всего, обусловлен высокой вероятностью возникновения массивных маточных кровотечений, которые могут быть ассоциированы со спонтанным разрывом деформированного сосуда или его травматизацией при отделении плаценты, проведении медицинских манипуляций на матке (кюретаж, гистеротомия и др.) [3–5, 9].

Характерными клиническими признаками таких кровотечений является внезапность их появления, молниеносность, массивность и отсутствие эффекта от консервативных методов лечения [6–8, 10]. Правомерно предположить, что на фоне неуклонного роста числа пациенток с оперированной маткой (кесарево сечение, гистерорезектоскопия, миомэктомия и др.) в современной популяции будет увеличиваться количество женщин с приобретенными мальформациями сосудов матки.

Описание клинического наблюдения

Пациентка С., 27 лет, 16.01.2017 года рождения в 12 ч 40 минут доставлена в N-скую ЦРБ Забайкальского края с жалобами на подтекание околоплодных вод при беременности 18–19 недель.

Анамнез: Менструальная функция не нарушена. Гинекологические и соматические заболевания отрицает. Повторнобеременная: 1 год 3 месяца назад родоразрешена в этой же ЦРБ операцией кесарева сечения по поводу слабости родовой деятельности, кровопотеря составила 700 мл, новорожденный массой 3840 г, ростом 51 см, по Апгар 8/8 баллов. Послеродовый период протекал без осложнений. Данная беременность вторая незапланированная. На диспансерном учете по беременности состоит с 6 недельного срока. При ультразвуковом исследовании в сроке 9 недель в ЦРБ и скрининге в 12 недель в Забайкальском краевом перинатальном центре патологических изменений не обнаружено, локализация хориона по передней стенке матки.

Настоящая беременность дважды (на сроках 7–8 недель и 12–13 недель) осложнялась угрозой прерывания (тянущие боли внизу живота и скудные кровянистые выделения из половых путей), по поводу чего проводилось лечение (дидрогестерон, транексамовая кислота per os).

При поступлении в стационар состояние удовлетворительное, гемодинамика стабильная. При общем физикальном обследовании патологических изменений не выявлено. На передней брюшной стенке имеется послеоперационный рубец от нижнерединной лапаротомии, ровный, не спаян с подлежащими тканями. Живот мягкий, несколько увеличен за счет беременной матки, дно которой на 4 см ниже пупка. Матки при пальпации приходит в легкий тонус, безболезненная, членорасположение плода не определяется. Регулярных схваток нет.

Внутреннее акушерское исследование: влагалище узкое, складчатость слизистой не выражена. Шейка матки длиной до 3 см, размягчена, цервикальный канал проходим для 1,5 см, за внутренним зевом определяются оболочки и головка плода. Матка до 18–19 недель гестации, пальпация области нижнего сегмента безболезненная. Подтекают светлые околоплодные воды. Выполнен амниотест – положительный.

Гемограмма 16.01.2017 в 14 ч 27 мин: гемоглобин (Hb) 10,6 г/дл, эритроцитов (RBC) 3,29×106/мкл, гематокрит (Ht) 31,9%, тромбоцитов (PTL) 282×103/мкл. Остальные лабораторные показатели в пределах нормы.

Выставлен диагноз: Начавшийся самопроизвольный выкидыш на сроке 18–19 недель беременности. Отягощенный акушерский анамнез. Рубец на матке. Гестационная анемия легкой степени тяжести.

Проведена консультация со специалистом Забайкальского территориального центра медицины катастроф (ЗТЦМК), рекомендовано, консервативное ведение женщины согласно клиническим рекомендациям МЗ РФ «Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и тактика ведения» [11] с применением антигестагена (мифепристон 200 мг внутрь) и простагландина (миролют 400 мкг внутрь) на фоне антибактериальной терапии, при возникновении осложнений своевременно поставить вопрос об оперативном лечении.

Пациентка находилась под наблюдением в гинекологическом отделении, состояние было удовлетворительное. 18.01.2017 г с 12 ч (2-е сутки госпитализации) отмечает появление схваткообразных болей, которые в динамике стали регулярными и усилились. Осмотрена консилиумом врачей в составе заместителя главного врача больницы по лечебной работе, районного акушера-гинеколога и лечащего врача. Учитывая удовлетворительное состояние пациентки, стабильную гемодинамику, нормальную температуру тела, слизистые выделения из половых путей, консилиум врачей принял решение продолжить консервативное ведение с полной готовностью к оказанию экстренной хирургической помощи.

18.01.2017 г в 18 ч женщина предъявила жалобы на внезапно возникшие кровянистые выделения из половых путей в объеме 100–150 мл. С целью выяснения акушерской ситуации в 18 ч 05 мин дежурным врачом проведено влагалищное исследование, во время которого кровотечение усилилось и мгновенно приобрело характер массивного («струя, как из крана»). Учтенная кровопотеря составила 1400 мл, что составило 30% от объема циркулирующей крови (ОЦК) и 2,5% от массы тела (масса тела 57 кг; ОЦК 4674 мл). Срочно начата инфузионная терапия коллоидов и кристаллоидов в две периферические вены, пациентка транспортирована в операционную, согласно базовому протоколу действий при критических ситуациях, утвержденному Министерством здравоохранения Забайкальского края 24.02.2014 г., вызваны заместитель главного врача по лечебной работе, районный акушер-гинеколог, заведующий хирургическим отделением (для перевязки внутренних подвздошных артерий при необходимости), отправлен санитарный транспорт за препаратами крови в ближайшую ЦРБ, находящуюся на расстоянии 40 км. В 18 ч 15 мин 18.01.17 г. в условиях операционной произведена катетеризация правой подключичной вены, в 18 ч 31 мин (через 31 минуту от начала кровотечения) выполнены нижнесрединная лапаротомия, малое кесарево сечение. Извлечен плод женского пола массой 245 г, длиной 21 см, соответствующий 19 неделям гестации. Плацента локализовалась по правой боковой и передней стенке матки в области нижнего сегмента – отделена от матки без труда. После удаления последа кровотечение продолжалось. На фоне инфузионно-трансфузионной терапии (в ожидании доставки крови из ЦРБ продолжено введение кристаллоидов и коллоидов) и внутривенного капельного введения окситоцина, болюсного введения метилэргометрина произведена перевязка маточных, яичниковых сосудов, дополнительно прошита плацентарная площадка – эффекта не получено. В 19 ч 15 мин объем операции расширен до экстирпации матки без придатков, перевязки внутренних подвздошных артерий, во время которой отмечена нестабильность гемодинамики: АД систолическое от 140 до 70 мм рт.ст., диастолическое от 80 до 40 мм рт. ст., пульс 84–100 уд/мин. 18.01.17 г. в 19 ч 25 мин (1 ч 25 мин от начала кровотечения) Hb 4,0 г/дл, RBC 1,25×106/мкл, Ht 12%, PTL 96х103/мкл. В 19 ч 50 мин доставлены препараты крови и начато их введение, кровотечение прекратилось. В 20 ч 42 мин (через 2 ч 42 мин от начала кровотечения) произошла остановка сердечной деятельности с последующей успешной реанимацией. Преодолев расстояние 242 км, прибыла бригада специалистов территориального центра медицины катастроф, доставила препараты крови и включилась в интенсивную терапию. Общая кровопотеря составила 4000 мл (85,6% ОЦК; 7% массы тела). 19.01.17 г в 2 ч 44 мин Hb 8,6 г/дл, RBC 2,82×106/мкл, Ht 25,2%, PTL 73×103/мкл.

В течение последующих суток показатели гемограммы были стабильные, проводилась продленная искусственная вентиляция легких, продолжалась интенсивная терапия с применением иноторопной поддержки. На фоне нарастающей полиорганной недостаточности 21.01.2017 г. в 01 ч 20 мин (через 55 часов 20 мин от начала кровотечения) наступила остановка кровообращения. Реанимационные мероприятия эффекта не дали, констатирована биологическая смерть.

Патоморфология матки. При исследовании матки обнаружено большое количество анастомозирующих разнокалиберных сосудов (рис. 1).

В зоне плацентации (правая боковая поверхность, нижний сегмент, область операционной раны и послеоперационного рубца) обнаружены очаги с резким истончением, а местами с отсутствием базальной децидуальной оболочки, с «бухтообразным» интрамуральным врастанием ворсин хориона преимущественно в первые пучки мышечных волокон миометрия, а также в соединительную ткань области послеоперационного рубца. Вросшие ворсинки с выраженными дистрофически-некротическими изменениями: формированием «ворсин-теней» лишенных эпителия, фиброзом стромы, отсутствием плодных капилляров – истинное приращение плаценты (placenta increta), 1-й вариант (increta vera) с пенетрацией эндометрия и первых пучков миометрия, а также врастанием плаценты в области послеоперационного рубца (предыдущее кесарево сечение).

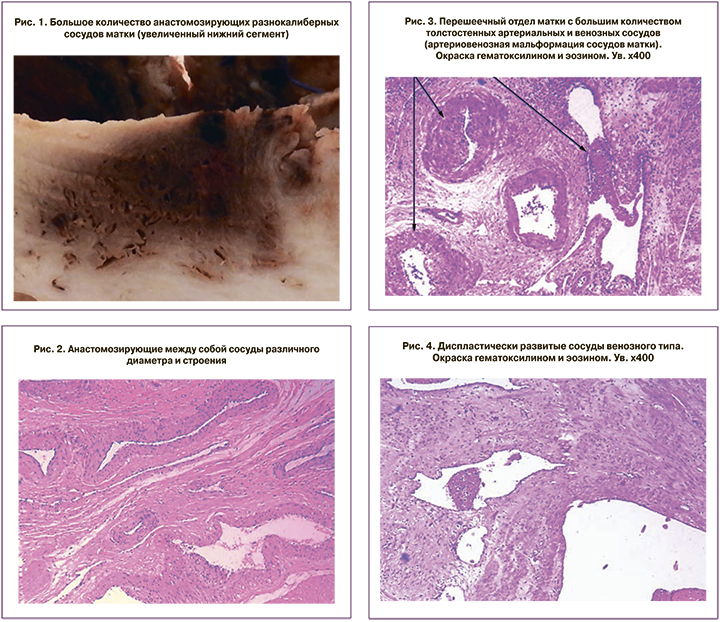

В микропрепаратах матки (все объекты!) повсеместно определяются многочисленные, местами анастомозирующие между собой сосуды различного диаметра и строения (рис. 2). Среди них встречаются сосуды артериального типа с утолщенной фиброзированной интимой, основную массу составляют диспластически развитые, анастомозирующие между собой сосуды венозного типа с тонкими стенками (рис. 3, 4), резко расширенными и тромбированными просветами. В области операционной раны и нижнего сегмента отмечаются участки атрофии миометрия с сохранением лишь отдельных пучков мышечных волокон, разрастанием соединительной ткани, выраженным отеком и расслаивающими кровоизлияниями, скоплением большого количества диспластически развитых анастомозирующих, разнокалиберных и тромбированных сосудов.

Патоморфологическое заключение. Истинное приращение плаценты (placenta increta) – с интрамуральной пенетрацией первых пучков миометрия на фоне очаговой атрофии слизистой матки в области нижнего сегмента по передне-боковой поверхности справа, врастание плаценты в область послеоперационного рубца-раны (предшествующее кесарево сечение – согласно анамнеза). Остатки плацентарной ткани в области правой боковой поверхности, нижнего сегмента справа. Артериовенозная мальформация сосудов матки с распространенным флеботромбозом в области операционной раны и нижнего сегмента. Хронический продуктивный метроэндометрит. Диффузные гистопатические изменения миометрия. Хронический продуктивный цервицит. Хронический продуктивный сальпингит.

Заключительный диагноз: код по МКБ-10 О03.1.

Основной. Начавшийся самопроизвольный выкидыш на сроке 18–19 недель гестации, осложнившийся массивным маточным кровотечением. Отягощенный акушерский анамнез, рубец на матке.

Операция: 18.01.2017 г. Нижнесрединная лапаротомия, малое кесарево сечение. Перевязка маточных, яичниковых сосудов, гемостатические швы на плацентарную площадку. Экстирпации матки без придатков. Перевязка внутренних подвздошных артерий. Дренирование брюшной полости.

Катетеризация правой подключичной вены от 18.01.2017 г. Гемотрансфузия эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы.

Успешные реанимационные мероприятия.

Продленная искусственная вентиляция легких 18.01.2017 – 21.01.2017 г.

Фоновое заболевание. Артериовенозная мальформация сосудов матки. Хронический продуктивный эндомиометрит. Спаечный пельвиоперитонит (операция кесарева сечения 03.10.2015 г.).

Осложнения. Геморрагический шок с полиорганной недостаточностью 3 степени. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени тяжести. Клиническая смерть 18.01.2017 г в 20 ч 40 мин. Постреанимационная болезнь. Отек головного мозга. Дислокация ствола головного мозга.

Обсуждение

Известно, что одномоментная кровопотеря 25–35% ОЦК или потеря 50% ОЦК за 3 ч представляет серьезную угрозу для жизни, обусловленную острой тяжелой гиповолемией, тяжелой гипоксемией и необратимыми полиорганными повреждениями [12]. Представленный случай материнской смертности при самопроизвольном выкидыше во втором триместре беременности обусловлен молниеносным массивным кровотечением с геморрагическим шоком и синдромом полиорганной недостаточности 3 степени. Основной причиной массивного кровотечения в данной ситуации явилась приобретенная артериовенозная мальформация сосудов матки у пациентки, имеющей несколько патогенетических факторов ее формирования: кесарево сечение в анамнезе и продуктивный метроэндометрит. M.K. Roach, M.S. Thomassee (2015) высказали мнение, что у женщин с оперированной маткой существует взаимосвязь между артериовенозной мальформацией матки и врастанием плаценты при последующей беременности [5].

В современной практике в качестве основного метода планового лечения артериовенозной мальформации матки и остановки кровотечений используется эмболизация маточных артерий [10, 13], эффективность которой повышает дополнительное применение фибринового клея [8]. Однако при возникновении кровотечений после искусственных и спонтанных прерываний беременности в ранние сроки, в родах и послеродовом периоде эти методы нередко оказываются неэффективными, что служит основанием для гистерэктомии [4, 5, 7, 14, 15].

Первостепенное и чрезвычайно важное значение, определяющее исход при акушерских критических состояниях, имеет уровень стационара, в котором оказывается неотложная помощь [16, 17]. Профилактикой данного осложнения беременности и резервом снижения материнской смертности является своевременное выявление этого осложнения беременности либо тщательная оценка факторов риска и эвакуация в стационары третьей группы [16–18].

В представленном клиническом случае молниеносное массивное кровотечение, осложнившее самопроизвольный выкидыш на 19-й неделе гестации, возникло в стационаре первого уровня, где не предусмотрено наличие запаса препаратов крови и, несмотря на быстрое развертывание операционной (26 минут от начала массивного кровотечения) и интенсивную инфузионную терапию коллоидов и кристаллоидов, в период ожидания доставки препаратов крови из учреждения второго уровня (1 ч 50 мин) развился тяжелый необратимый геморрагический шок. Артериовенозная мальформация сосудов матки и врастание плаценты были диагностированы только постмортально, что кардинальным образом повлияло на маршрутизацию и тактику ведения пациентки.

Заключение

Современные стратегии профилактики массивных кровотечений и репродуктивных потерь, обусловленных артериовенозной мальформацией сосудов матки, должны быть направлены на персонализированную оценку факторов риска, своевременную диагностику артериовенозных мальформаций с использованием ультразвукового исследования, при необходимости – цветового допплеровского картирования, ангиографии, магниторезонансной томографии [4, 6, 10, 13]. В группу риска следует включать пациенток с рецидивирующими маточными кровотечениями (особенно манифестирующими с пубертатного периода), рефрактерными к консервативной терапии и выскабливаниям полости матки (врожденные артериовенозные мальформации), а также женщин, имеющих в анамнезе операции на матке (многократные выскабливания, кесарево сечение, миомэктомию и др.), аденомиоз, болезни трофобласта и другие состояния, связанные с нарушением морфологии миометрия и миометральных сосудов (приобретенные артериовенозные мальформации). Выявление артериовенозной мальформации сосудов матки на догравидарном этапе позволяет сохранить и реализовать репродуктивную функцию, выполнив эмболизацию маточных артерий и спланировав дальнейшую персонифицированную тактику ведения пациентки [19, 20].