В настоящее время эндометриозом болеет каждая 10-я женщина репродуктивного возраста, или 176 млн человек во всем мире [1]. Известно, что эндометриоз сопровождается бесплодием в 20–40% клинических наблюдений, проявляется хронической тазовой болью и/или дисменореей у 70–80% женщин.

До настоящего времени это заболевание остается медицинской проблемой, полностью не изученной как с патогенетических так и диагностических позиций [2, 3]. На начальных стадиях эндометриоз практически не имеет явных клинических проявлений, поэтому у 50% больных диагностируется поздно [4].

Важным клиническим симптомом наружного генитального эндометриоза является тазовая боль, нарушение менструальной функции, бесплодие, расстройство функции тазовых органов. Главным аспектом в диагностике ретроцервикального эндометриоза (РЦЭ) остается гинекологическое исследование с обязательным ректовагинальным исследованием. Это позволяет оценить степень распространения патологического процесса, и применить индивидуальный подход к выбору диагностическо-лечебного алгоритма [5].

В гинекологической практике широко применяют методы, позволяющие обнаружить заболевание: ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза и брюшной полости, компьютерная и магнитно-резонансная томография (МРТ), гистероскопия, лапароскопия, колоноскопия, цистоскопия [5].

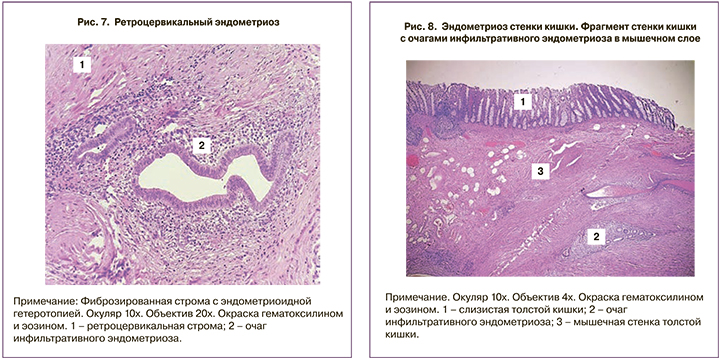

Окончательной для диагностики эндометриоза остается интраоперационная (лапароскопическая) визуализация эндометриоидных гетеротопий/инфильтратов и их гистологическая верификация [6].

Цель исследования: изучить клинико-диагностические особенности у больных с наружным генитальным (ретроцервикальным) эндометриозом.

Материал и методы исследования

Проведен сравнительный анализ результатов обследования 44 женщин репродуктивного возраста с РЦЭ, поступивших для планового хирургического лечения в отделение общей хирургии ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России в период с октября 2016 по декабрь 2017 гг. Включение пациенток в клиническое исследование проводили после получения информированного согласия и протоколировали по стандартам Этического комитета Министерства здравоохранения Российской Федерации. Исследование одобрено экспертной комиссией ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России по вопросам медицинской этики.

Проведено клинико-инструментальное исследование с дальнейшей лечебно-диагностической лапароскопией. Пациенты с наружным генитальным (ретроцервикальным) эндометриозом разделены, в зависимости от степени распространения патологического процесса, на 4 клинические подгруппы:

- Iа – больные с наружным генитальным (ретроцервикальным) эндометриозом без признаков инфильтрации на соседние органы (n=13);

- Iб – больные с наружным генитальным (ретроцервикальным) эндометриозом в сочетании с эндометриоидными кистами яичников (n=13);

- Iв – больные с наружным генитальным (ретроцервикальным) эндометриозом и распространением эндометриоидного инфильтрата на стенку толстой кишки (n=13);

- Iг – больные с наружным генитальным (ретроцервикальным) эндометриозом в сочетании с миомой матки (n=5).

Критерии включения в исследование: информированное согласие на участие в исследование, гистологически верифицированный эндометриоз, репродуктивный возраст, исключение приема гормональных препаратов в течение последних 6 месяцев, отсутствие гиперпластических процессов эндометрия и онкологических заболеваний, отсутствие острых воспалительных заболеваний органов малого таза, ургентной гинекологической патологии.

Всем пациенткам проведено общеклиническое обследование, гинекологическое исследование, ректовагинальное исследование, УЗИ органов малого таза. Для уточнения локализации эндометриоидных гетеротопий у 24 больных выполнено МРТ малого таза, у 13 – колоноскопия. Хирургическое лечение выполнено всем пациенткам лапароскопическим доступом.

Хирургическое лечение выполняли в условиях эндотрахеального наркоза по стандартной методике. Объем оперативного лечения у пациенток с наружным генитальным эндометриозом включал иссечение эндометриоидных очагов в пределах здоровых тканей с последующим патоморфологическим исследованием удаленного материала.

Хирургическое лечение выполняли в условиях эндотрахеального наркоза по стандартной методике. Объем оперативного лечения у пациенток с наружным генитальным эндометриозом включал иссечение эндометриоидных очагов в пределах здоровых тканей с последующим патоморфологическим исследованием удаленного материала.

Математическая обработка включала расчеты средней арифметической (М), стандартного отклонения (σ) и ошибки средней (m). Статистическая достоверность полученных данных определялась с применением параметрического критерия Стьюдента (t-критерий). Для всех результатов исследований различия считались достоверными при уровне значимости 95,0% (р<0,05).

Результаты исследования

Обследованы 44 пациентки в возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст пациенток составил 31,5±5,7 года.

Пациентки имели экстрагенитальную патологию, в том числе болезни желудочно-кишечного тракта встречались у 22 (48,9%), мочевыводящих путей у 9 (20,4%), варикозная болезнь нижних конечностей у 9 (20,4%) пациенток. Следует отметить, что на момент оперативного вмешательства имелась стойкая ремиссия и не было противопоказаний для проведения операции.

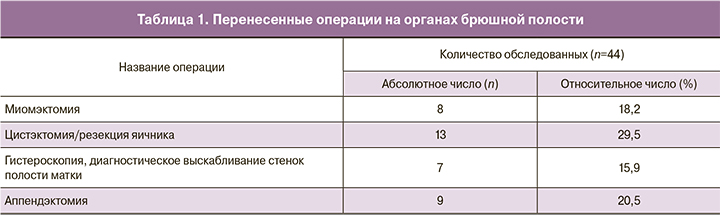

Перенесенные гинекологические заболевания и операции в брюшной полости представлены в табл. 1. Следует отметить, что в анамнезе у 8 (18,2%) пациенток выполнена миомэктомия, у 14 (29,5%) пациенток – цистэктомия/резекция яичника по поводу кисты яичника, у 7 (15,9%) пациенток – диагностическое выскабливание стенок полости матки в связи с подозрением на патологию эндометрия. Аппендэктомия была выполнена у 9 (20,5%) пациенток. Все операции в анамнезе у пациенток были выполнены лапароскопическим доступом, за исключением аппендэктомии.

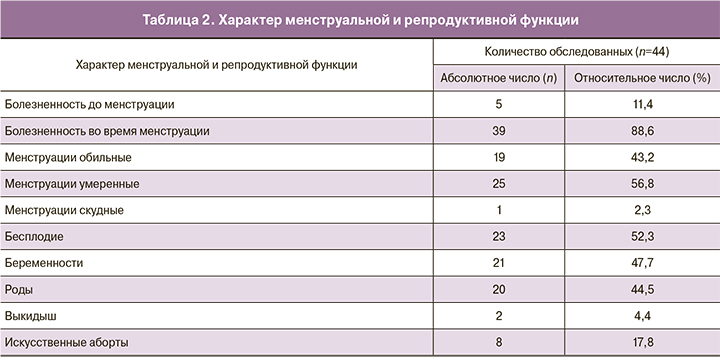

Средний возраст менархе составил 12,5±1 год. Регулярный менструальный цикл установился в течение 1 года. Длительность менструации составила 5,0±1,7 дня. Обращает на себя внимание, что 39 (88,6%) пациенток отмечали болезненные менструации, требующие аналгезии в первые два дня менструального цикла. Характер менструальных кровотечений как обильные оценивали 19 (43,2%) пациенток.

21 женщина (47,7%) имела беременность, которая закончилась родами (20 (44,5%)), самопроизвольным выкидышем (2 (4,4%)), медицинским абортом (8 (17,8%)).

Беременность не наступила при регулярной половой жизни без контрацепции у 23 (52,3%) женщин, из которых наибольшее количество пациенток (10 (22,7%)) (р=0,859) наблюдалось в подгруппе Iв (РЦЭ в сочетании с поражением толстой кишки). Бесплодие отмечали 5 (11,4%) (р>0,5) женщин в Iг подгруппе (РЦЭ в сочетании миомой матки), 5 (11,4%) (р>0,5) женщин в Iа подгруппе (РЦЭ), 3 (6,8%) (р=0,288) женщины в I б (РЦЭ в сочетании с эндометриоидными кистами). Данные о менструальной и репродуктивной функции пациенток представлены в табл. 2.

Наиболее часто встречающейся жалобой были боли в нижних отделах живота до менструации и усиливающиеся во время менструации. Болевой синдром отмечали все пациентки Iа (РЦЭ) и Iб (РЦЭ и эндометриоидными кистами яичников) подгрупп. В подгруппе Iв (РЦЭ и поражением толстой кишки) основными жалобами были: жидкий стул с примесью крови во время менструации – у 5 (26%) женщин (р=0,302), диспареуния – у 5 (26%) (р=0,355), запоры – у 3 (23%) (р>0,5); межменструальные кровянистые выделения из прямой кишки наблюдались у 8 (18,2%) пациенток (р=0,238). В подгруппе Iг (РЦЭ+ миома матки) все пациенты предъявляли жалобы на болезненные менструации и большинство из них – на обильные менструации (4 (80%)).

Гинекологическое обследование при квалифицированном исполнении обеспечивает ценную диагностическую информацию. Это исследование, особенно накануне менструации, позволяет определить наличие болезненных, бугристых инфильтратов позади шейки матки, в досягаемых областях клетчаточных пространств таза. Выполняя ректальное и ректовагинальное исследование, особенно у пациенток с характерными симптомами нарушения эвакуаторной функции прямой кишки и наличием патологического отделяемого, выявляли наличие плотного болезненного инфильтрата, чаще в передней стенке верхнеампулярного отдела прямой кишки и ректосигмоидного отдела толстой кишки. При этом важно учитывать такие критерии, как размеры инфильтрата, подвижность слизистой оболочки кишки над ним, наличие ее втяжений в ткань инфильтрата, наличие деформации и сужения просвета кишки, распространение патологического процесса на параректальную клетчатку и клетчатку боковых стенок таза, наличие крови в просвете кишки. Надо отметить, что полученные данные позволяли только предположить наличие колоректального эндометриоза, но никак не оценить степень его инвазии. При наличии миомы матки при биманульном исследовании определяли увеличенное тело матки, плотной консистенции, с деформацией наружного контура миоматозными узлами, как правило, ограничено подвижное и болезненное или чувствительное при смещении (за счет РЦЭ). Эндометриоидные кисты пальпировали с одной или обеих сторон и несколько кзади от матки как образования размерами 3–8 см, мягко эластической консистенции, чувствительные и малосмещаемые.

Ультразвуковое исследование

Ультразвуковое исследование

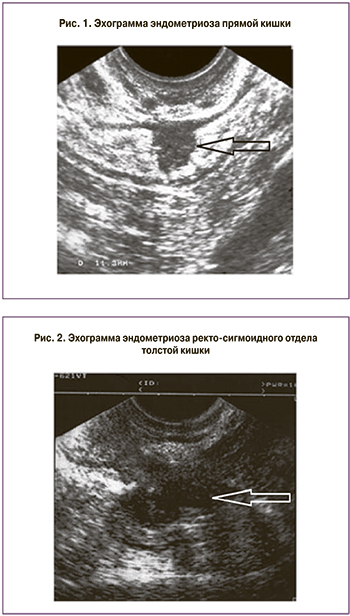

Обладающее высокой чувствительностью и удобством скринингового метода УЗИ при эндометриозе органов малого таза было выполнено всем больным, проходившим обследование и лечение в отделении общей хирургии ФГБУ НМИЦ АГП им В.И. Кулакова. Исследование проводили на аппаратуре фирмы «Аloka-636» и «Аloka SSD-650». Последовательно выполняли сканирование брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза через переднюю брюшную стенку, трансвагинально и трансректально датчиками с частотой 3,5 и 7,5 МГц.

Отмечены характерные акустические признаки РЦЭ: плотное образование в ректовагинальной клетчатке, расположенное как за шейкой матки, так и эксцентрично по отношению к ней, с локальной болезненностью; неоднородная эхоструктура образования; неровные и нечеткие контуры границ образования разных размеров (от 1,0 до 2,8 см).

При этом выявляли не только более простые для диагностики формы эндометриоза − эндометриоидные кисты и миому матки, но и инфильтративные формы генитального и экстрагенитального эндометриоза − ретроцервикальной локализации, эндометриоз стенки верхнеампулярного отдела прямой кишки и ректосигмоидного отдела толстой кишки (рис. 1 и 2). Фото предоставлены профессором В.Н. Демидовым, главным научным сотрудником отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБУ НМИЦ АГП им В.И. Кулакова.

Магнитно-резонансная томография

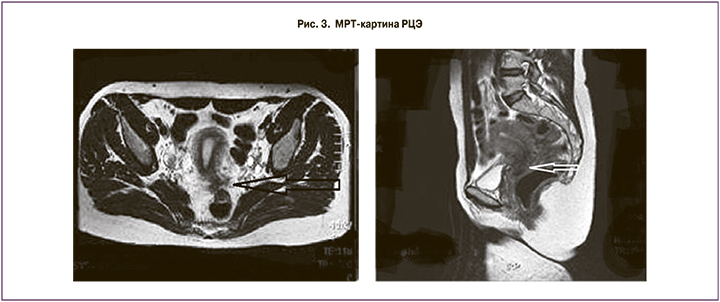

МРТ для данной патологии является практически самым информативным неинвазивным методом исследования. Возможность значительной детализации патологического процесса и выявления нарушений анатомии органов малого таза на фоне распространенного инфильтративного эндометриоза, получаемая при МРТ, позволила поставить правильный диагноз. Исследования проведены на МР-томографе Magnetom Hamone фирмы Siemens (Германия). Критериями оценки распространения заболевания были: локализация, размеры, структура патологического очага, глубина инвазии вовлеченного в патологический процесс органа, прорастание эндометриоидной ткани в просвет влагалища, степень распространения в ректовагинальном пространстве, глубина инвазии в стенку толстой кишки с наличием или отсутствием поражения слизистой оболочки, наличие участков синхронного поражения толстой кишки.

Для уточнения локализации эндометриоидных гетеротопий у 24 больных выполнено МРТ малого таза.

При РЦЭ у пациенток диагностированы эндометриоидные инфильтраты в позадиматочном пространстве с вовлечением шейки матки диаметром до 2,0 см. При поражении кишки диагностирована вовлеченность кишечной стенки в инфильтративный процесс у 13 женщин, из них у 3 пациенток – до слизистого слоя, у 5 пациенток – до подслизистого слоя и у 5 пациенток – до мышечного слоя.

МРТ-картина может быть представлена в разных вариациях, в основном выражена в виде объемного образования с инфильтрацией задней стенки матки, широких связок матки, крестцово-маточных связок, брюшины Дугласова пространства, с фиксацией кишки и заднего свода влагалища (рис. 3).

Образование может распространиться на стенку кишки с признаками прорастания или без них. При эндометриоидных кистах яичников МРТ-картина представлена в виде образования в толще яичника неоднородной структуры с кистозными включениями и геморрагическим содержимым.

Образование может распространиться на стенку кишки с признаками прорастания или без них. При эндометриоидных кистах яичников МРТ-картина представлена в виде образования в толще яичника неоднородной структуры с кистозными включениями и геморрагическим содержимым.

С помощью МРТ органов малого таза можно диагностировать не последствия прогрессирующего заболевания, а вовлеченность в инфильтрат серозной/мышечной стенки кишки. Это позволяет вовремя проводить менее травматичную операцию и избежать таких осложнений, как стеноз кишки разных стадий.

Всем больным с инфильтративным эндометриозом до операции мы рекомендуем выполнение МРТ малого таза и забрюшинного пространства.

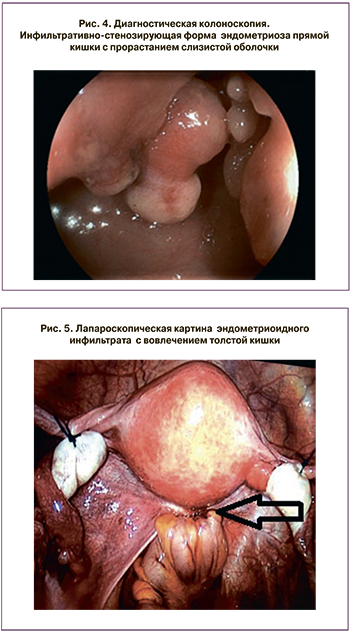

Колоноскопия

При подозрении на поражение толстой кишки в комплекс диагностических мероприятий в обязательном порядке включали колоноскопию. Выполнена у 13 женщин.

Несмотря на инвазивный характер исследования, во всех случаях была получена ценная информация о степени инвазии эндометриоза, повлиявшая на выбор адекватного объема планируемого оперативного вмешательства.

Из всех случаев выявленного кишечного эндометриоза (n=13) в 3 (23,1%) случаях патологический очаг локализовался в верхнеампулярном отделе прямой кишки, в 3 (23,1%) наблюдениях – в ректосигмоидном отделе толстой кишки, в 3 (23,1%) – в сигмовидной кишке, а у 4 (30,7%) пациенток был диагностирован эндометриоз нижнеампулярного отдела прямой кишки (рис. 4).

Всем пациенткам проводили оперативное лечение лапароскопическим доступом, гистероскопию, раздельное диагностическое выскабливание эндометрия и эндоцервикса.

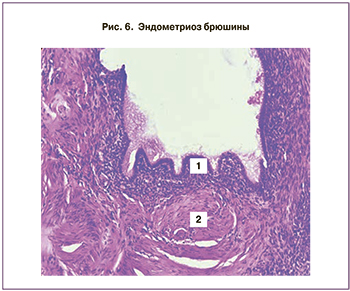

Наиболее точным методом диагностики эндометриоза в настоящее время считают лапароскопию. При диагностике эндометриоза яичников, например, этот метод обеспечивает точность 96%. При локализации гетеротопий на поверхности брюшины точность лапароскопической диагностики достигает 100%. Лапароскопия обеспечивает при этом возможность определения величины имплантатов, их количества, зрелости (по цвету и форме), активности. Недостатком метода являются трудности при определении глубины инфильтративных форм гетеротопий. Различают красные очаги, огневидные очаги, геморрагические пузырьки, васкуляризированные полиповидные или паппулезные очаги; черные очаги сморщивающиеся, классические черные очаги; белые очаги; рубцовую ткань с некоторой пигментацией или без нее; атипичные очаги, другие очаги, если их наличие подтверждено гистологическим исследованием. В нашем исследовании у всех пациенток с РЦЭ помимо инфильтрата на тазовой брюшине визуализировали эндометриоидные гетеротопии синюшно-багрового и красного цвета размерами 0,3–0,5 см.

Точность диагностики эндометриоидных кист при лапароскопии составляет 98–100%. Лапароскопическими признаками эндометриоидной кисты были: кистозное образование яичника от 3 до 8 см; спайки с боковой поверхностью таза и/или с задним листком широкой связки; цвета «сгоревшего пороха» или мелкие красные или синие пятна со сморщиванием поверхности; дегтеподобное, густое, шоколадно-окрашенное содержимое. Крестцово-маточные связки инфильтрированы эндометриоидными гетеротопиями, проявляющиеся как явные, белесоватые узелки, иногда с небольшим количеством геморрагических вкраплений. Клинически важным признаком эндометриоза позадиматочного пространства является облитерация пространства, когда прямая кишка подтягивается вперед к крестцово-маточным связкам и к задней стенке матки (рис. 5).

Хирургическая тактика лечения заключается в иссечении всех макроскопически видимых эндометриоидных очагов, при необходимости резекция влагалища и/или кишки, а также восстановление анатомо-топографических особенностей органов малого таза. Объем хирургического лечения определяется локализацией и глубиной поражения тканей эндометриозом.

Всем пациенткам основной группы выполнили удаление очагов РЦЭ, иссечение и коагуляцию эндометриоидных гетеротопий тазовой брюшины. Резекцию яичников выполнили у всех пациенток 1б подгруппы. Резекцию кишки с наложением анастомоза «конец в конец» – 13 больным 1в подгруппы, в том числе с наложением колостомы 4 больным. Показанием была низкая резекция кишки (на расстоянии 7–8 см от ануса). Во время оперативного вмешательства выполнили миомэктомию у 5 больных 1г подгруппы. Размеры узлов варьировали в пределах 5–7 см, преимущественно субсерозно-интерстициальной локализации, количество узлов – от 1 до 3 на одну пациентку.

Эндометрий, по данным гистероскопии и гистологического исследования, соответствовал пролиферативной фазе менструального цикла у 30 (68,1%) и секреторной фазе – у 14 (31,9%) женщин. Женщины с патологией эндометрия были исключены из нашего исследования.

Окончательный диагноз эндометриоза устанавливают на основании гистологического исследования тканей, полученных путем биопсий, или в ходе хирургического удаления очагов (рис. 6).

Обсуждение

В нашем исследовании основными клиническими проявлениями инфильтративного эндометриоза были: тазовая боль, дисменорея, диспареуния, бесплодие, циклические кровянистые выделения из прямой кишки, дисхезия. По мнению ряда авторов, в частности Н. Roman [7], эндометриоз следует предполагать у женщины репродуктивного возраста с тазовой болью и бесплодием. Тазовые боли могут быть как постоянными, так и циклическими. Однако эти симптомы не являются строго специфичными для эндометриоза, поэтому требуют дифференциальной диагностики с другими заболеваниями. Результаты нашей работы не противоречат клиническим данным исследователей [8].

Следует отметить, что характер клинических проявлений эндометриоза зависит от длительности заболевания, глубины поражения и активности процесса. Группа авторов, в том числе M. Busard и соавт. [9], в своих исследованиях обнаружили, что эктопический эндометрий реагирует на гормональную стимуляцию циклическим кровотечением. Клиническими проявлениями этих процессов являются жидкий стул и/или кровянистые выделения из прямой кишки во время менструации и/или в период овуляторного «окна». Данные симптомы рассматривают как локальный ответ, происходящий вследствие проникновения эндометриальной железы и стромы в брюшину, вызывая гладкомышечную пролиферацию и фиброзную реакцию с формированием плотных эндометриодных узелков, поражающих мышечный слой и, в конечном итоге, слизистую оболочку кишки.

При подробной детализации анамнеза заболевания пациенток исследуемых групп можно отметить, что патологические выделения из прямой кишки циклического характера в сочетании с болевым синдромом возникают на более поздних стадиях инфильтративного эндометриоза с поражением кишечника. Это отличает эндометриоз от злокачественных опухолей толстой кишки, для которых патологические выделения при дефекации могут быть первыми симптомами заболевания. Важной особенностью ректальных кровотечений при эндометриозе, наряду с их циклическим характером, является их малая интенсивность в виде прожилок крови в кале, согласно нашему исследованию и опубликованным данным S. Erdem и соавт. [10]. Необходимо помнить, что наличие крови или слизи в кале требует в первую очередь исключения онкологического заболевания кишечника.

Следует отметить, что в зависимости от локализации и размеров эндометриоидного инфильтрата, информативность гинекологического бимануального и пальцевого ректального исследования может варьировать. В процессе выполнения нашей работы мы установили, что отсутствие или наличие эндометриоидного инфильтрата в ретроцервикальной клетчатке, обнаруживаемого при бимануальном и ректовагинальном исследовании, не исключает инфильтрации ректосигмоидного отдела кишки и наличия дополнительных очагов эндометриоза в других отделах кишечника. Так как на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно, эндометриоидное поражение серозного или мышечного слоя кишечной стенки диагностировать достаточно сложно, что подтверждают и другие исследователи [11].

Учитывая сложность диагностических критериев инфильтративного эндометриоза на основе бимануального и ректального исследований, среди методов визуализации должно быть применено УЗИ малого таза экспертного класса и МРТ. В.Н. Демидов и соавт. [12] отмечают достаточно высокую чувствительность (95,8%) и специфичность (92,6%) трансвагинальной эхографии в диагностике РЦЭ.

Важность МРТ обусловлена отличной визуализацией органов малого таза благодаря высокому относительному контрасту мягких тканей, практически полной неинвазивности. Показанием являются распространенные формы эндометриоза, особенно при РЦЭ с вовлечением толстой кишки.

Трансвагинальное УЗИ и МРТ органов малого таза – это взаимодополняющие методы исследования. Использование одного не исключает применение другого для дифференциальной диагностики и уточнения локализации, степени распространения и вовлеченности органов малого таза в патологический процесс [13]. Таким образом, при РЦЭ мы рекомендуем проводить трансвагинальное УЗИ и МРТ органов малого таза всем больным.

До настоящего времени колоноскопию проводят с целью исключения опухолевого поражения толстой кишки при наличии крови во время дефекации. В отличие от карциномы, первично развивающейся из железистого эпителия слизистой оболочки кишки, эндометриоз поражает стенку кишки со стороны серозной оболочки, постепенно врастая в толщу кишки в радиальном направлении, либо охватывая ее по окружности. Эндометриоз кишки может локализоваться в одном или нескольких участках толстой кишки и в первую очередь требует дифференциальной диагностики со злокачественными новообразованиями. Обе разновидности роста сопровождаются утолщением стенки кишки, образованием узла, деформацией и сужением просвета. При прорастании всех слоев стенки кишки на слизистой оболочке образуются ундуляции, полиповидные разрастания, эндометриоидные гетеротопии, в ряде случаев – изъязвления [14]. Наши данные согласуются с результатами других исследователей, что наличие крови при дефекации встречается не более чем у 25% больных с прорастанием слизистой оболочки толстой кишки [15]. Мы считаем, что показанием для ее выполнения являются наличие таких симптомов, как вздутие живота, слизь в кале, дисхезия, связанных с менструальным циклом, и/или косвенные признаки колоректального эндометриоза по данным УЗИ и, в большей степени, МРТ. Поэтому, по нашему мнению, при подозрении на вовлечение толстой кишки в эндометриоидный инфильтрат необходима колоноскопия.

Интраоперационная картина дополняет и уточняет данные, полученные при дооперационном обследовании. Несмотря на прямую визуализацию органов малого таза и брюшной полости, мы полагаем, что перечисленное обследование должно быть выполнено. Потому что нередко при глубоком инфильтративном эндометриозе мы можем увидеть спаечный процесс, в который вовлечены различные органы малого таза, без четкого разделения анатомических структур. Данные УЗИ, МРТ, колоноскопии позволяют провести дифференциальную диагностику заболевания, уточнить локализацию эндометриоидного очага, степень вовлеченности органов малого таза, определить оптимальный объем хирургического вмешательства и минимизировать риски повреждения органов, нервов и сосудов.

Заключение

Таким образом, тенденция к омоложению заболевания, сложная и запоздалая диагностика требуют от врача проведения более тонкого и детального обследования еще на этапе сбора, анализа жалоб и анамнеза пациенток.

Малая специфичность большинства жалоб и отсутствие внимания к первым симптомам заболевания приводит к прогрессированию эндометриоза у молодых женщин, что негативно отражается на репродуктивной функции и качестве их жизни.

Ни один из приведенных методов визуализации не достаточен для постановки диагноза. Необходимо комплексное обследование, завершающим этапом которого является лапароскопия, иссечение эндометриодных гетеротопий и гистологическое подтверждение диагноза.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ФГБУ НМИЦ АГП: к.м.н. М.В. Мельникову, Р.Б. Матроницкому, профессору В.Н. Демидову, профессору А.И. Гусу, к.м.н. В.Г. Быченко, Е.А. Кулабуховой.