Низкая масса тела беременной, частота которой в разных странах варьирует, достигая 15,4% [1], увеличивает риск преждевременных родов [2, 3], рождения ребенка с низкой массой, с синдромом задержки роста плода [4, 5, 6]. Среди других возможных неблагоприятных последствий предполагался повышенный риск анемии новорожденного, перинатальной смертности, асфиксии при рождении [7, 8].

На сегодняшний день изучены многие факторы неблагоприятных исходов беременности. C учетом отмечаемого в некоторых странах повышения распространенности низкого индекса массы тела (ИМТ) среди беременных [1] и сохраняющейся актуальности предупреждения неблагоприятных перинатальных исходов целью данного исследования было определение на основании данных популяционного регистра распространенности низкого ИМТ, характеристик анамнеза, неблагоприятных исходов беременности и оценка риска неблагоприятных исходов при низком ИМТ беременной.

Материалы и методы

Настоящее исследование является ретроспективным когортным, основанным на данных популяционного Регистра родов Архангельской области (РРАО) за период 01.01.12–31.12.15. Из общего числа зарегистрированных родов (n=57 226) исключили многоплодные роды (n=674), роды с отсутствующей в РРАО информацией об антропометрии у матерей (n=551) и сроке первой явки по поводу настоящей беременности (n=609). Кроме того, во избежание мисклассификации ИМТ из исследования исключили вставших на учет по беременности в 12 недель и позже (n=7362). Из-за сочетания критериев исключения у одних и тех же матерей общее количество родов, исключенных из исследования до анализа превалентности (n=9196), отличается от разницы, полученной между всей популяцией (n=57 226) и числом родов, использованных в анализе превалентности (n=48 554). У 13 752 женщин из последнего числа ИМТ был равен 25 кг/м2 и более, что послужило основанием для исключения их из дальнейшего анализа. Группы сравнения по социально-демографическим, клиническим характеристикам и детерминантам стиля жизни составили женщины с нормальным (n=31 401) и низким (n=3401) ИМТ.

ИМТ определяли равным менее 18,5, 18,5–24,9 и 25 и более кг/м2, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения [9].

В качестве неблагоприятных перинатальных исходов в данном исследовании изучали мертворождение, смерть ребенка в первую неделю жизни, преждевременные роды (менее 37 и 32 недель), низкую и очень низкую массу тела новорожденного, оценку по шкале Апгар на 5-й минуте менее 7 и 4 баллов, необходимость в неонатальном трансфере.

За срок родов принимали срок, указанный в истории родов (форма 096/у). Низкая масса и очень низкая масса тела ребенка при рождении были определены соответственно как масса менее 2500 г и 1500 г. Изучаемые материнские социально-демографические, клинические характеристики, детерминанты стиля жизни, а также перинатальные исходы представляли как категориальные переменные; так, по уровню образования различали неполное среднее (9 классов и менее), полное среднее (10–11 классов), среднее профессиональное и высшее с референтной последней категорией. По семейному положению выделяли одиноких матерей, женщин с незарегистрированным браком и замужних женщин (референтная категория). Возраст матери на дату родов определяли как менее 18, 18–34 и 35 лет и более, принимая за референтную категорию возраст 18–34 года. Трудовую занятость матерей, курение, признаки злоупотребления алкоголем во время беременности, а также клинические характеристики (диагностированная до беременности артериальная гипертензия, гестационный сахарный диабет, преэклампсия/эклампсия, спонтанные аборты в анамнезе, безводный период более 12 ч) представляли в виде дихотомических переменных с ответами нет/да. По типу родоразрешения выделяли оперативные и роды через естественные родовые пути. По паритету определяли первые и повторные роды с последней категорией в качестве референтной.

Различия между группами женщин с низким и нормальным ИМТ для изучаемых характеристик и исходов определяли на основании критерия хи-квадрат Пирсона. Определение нескорректированных и скорректированных отношений шансов с 95% доверительными интервалами (ДИ) для включенных в регрессионную модель переменных проводили с помощью многофакторного логистического регрессионного анализа. В настоящем исследовании отношения шансов применяли для оценки относительных рисков, что является допустимым при малой (в настоящем исследовании – менее 10%) распространенности результативного признака. В зависимости от зависимой переменной (изучаемого исхода беременности) в логистические модели включали вариабельный набор независимых переменных (детерминант) и потенциальных конфаундеров. Так, для всех других исходов, кроме преждевременных родов, коррекцию проводили на ИМТ матери, уровень ее образования, семейный статус, курение во время беременности, паритет, трудовую занятость, артериальную гипертензию до беременности, преэклампсию/эклампсию, гестационный сахарный диабет, возраст и срок беременности менее 37 недель. В модель для изучения преждевременных родов включали все вышеперечисленные переменные, кроме последней, а также низкую массу тела при рождении.

Анализ данных проведен с использованием программы IBM SPSS Statistics for Macintosh, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp. Исследование одобрено комитетом по этике ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России (протокол № 01/02-17 от 1.02.2017).

Результаты и обсуждение

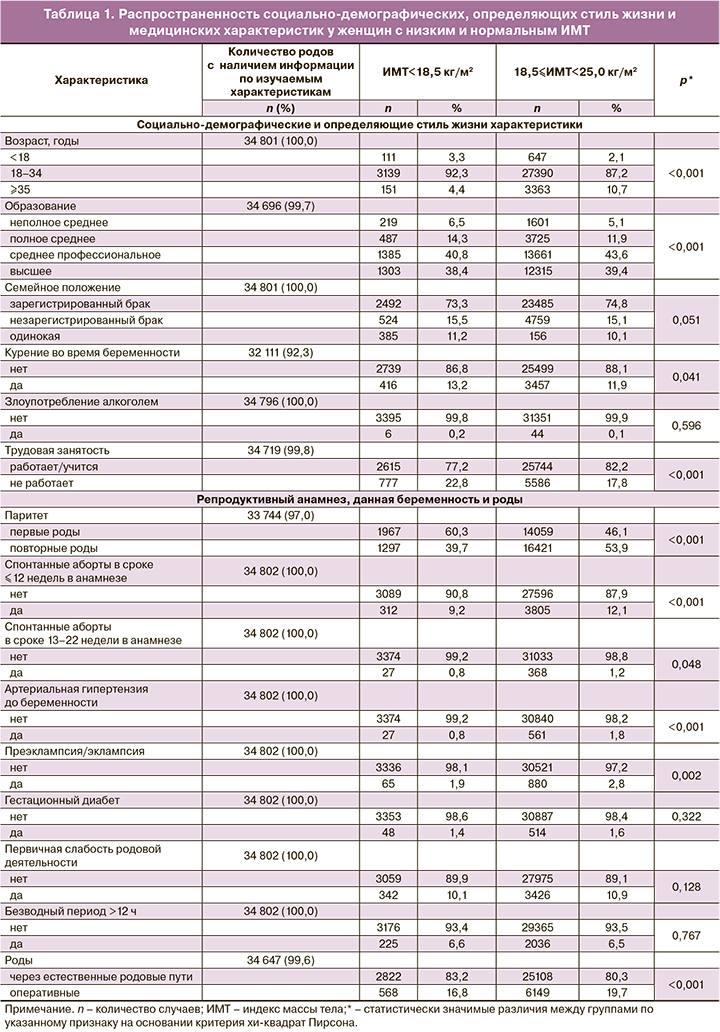

Распространенность низкого ИМТ у всех 57 226 зарегистрированных в РРАО за 2012–2015 гг. женщин, за исключением 551 случая отсутствия информации о массе или росте беременной, составила 6,7% (n=3794). Среди женщин с одноплодной беременностью, вставших на учет до 12 недель и имевших результаты антропометрии (n=48 554), 3401 (7%) имели низкий ИМТ. По сравнению с женщинами, имевшими нормальный ИМТ, матери из группы низкого ИМТ чаще были молодыми, имели более низкий уровень образования, чаще курили, не имели постоянного места работы или учебы (табл. 1). Также в группе матерей с низким ИМТ была выявлена статистически значимо большая доля первородящих женщин. Вместе с тем распространенность среди них артериальной гипертензии, выявленной до настоящей беременности, спонтанных абортов в разные сроки беременности, преэклампсии/эклампсии была меньше по сравнению с группой с нормальным ИМТ. Доля оперативных родов среди женщин с низким ИМТ была статистически значимо ниже по сравнению с группой женщин с нормальным ИМТ.

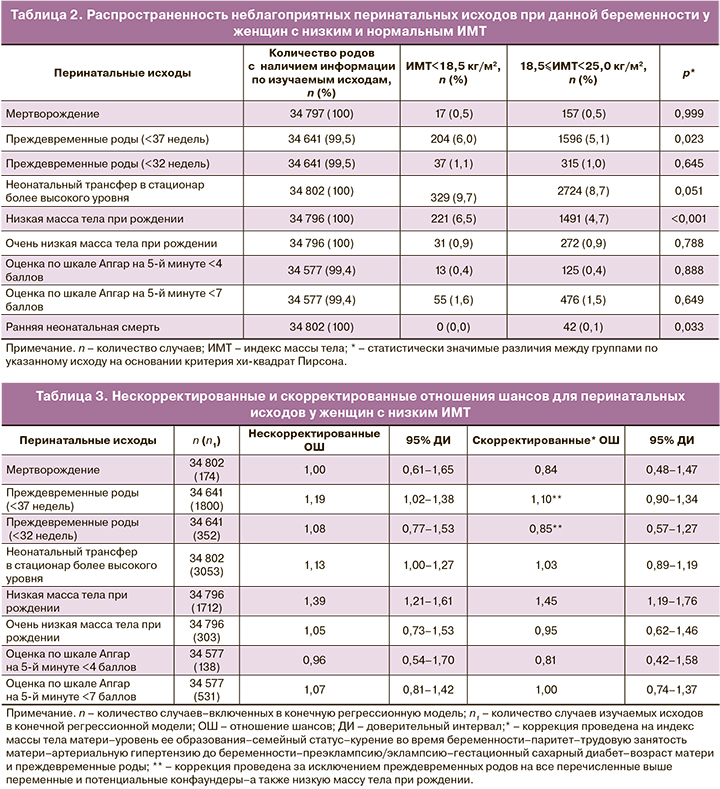

В группе матерей с низким ИМТ была выше доля преждевременных (до 37 недель беременности) родов и рождения детей с низкой массой тела (табл. 2).

Бивариантный анализ показал, что низкая масса тела у женщины повышает на 39% риск рождения ребенка с низкой массой тела, преждевременных родов (в 1,2 раза) и необходимость в неонатальном трансфере (на 13%) (табл. 3). При коррекции на другие переменные и потенциальные конфаундеры, введенные в модель, низкая масса тела матери сохраняла свою значимость только в повышении риска рождения ребенка с низкой массой тела.

Полученные нами данные о большей распространенности низкого ИМТ среди первородящих женщин согласуются с данными других исследователей [1, 10]. Мы выявили меньшую, по сравнению с другими, распространенность артериальной гипертензии, диагностированной до беременности; так, Sebire и соавт. [10] отмечают, что 2,5% женщин имели указанную патологию в анамнезе. Расхождение с нашими данными может быть объяснено использованием цитируемыми авторами другого определения ИМТ; за низкий ИМТ они принимали значение менее 20 кг/м2. Различия возможны также и вследствие использования авторами другого способа сбора информации о диагнозе пациентки и самих критериев диагностики заболевания.

Выявленная в нашем исследовании большая доля детей с низкой массой тела при рождении у матерей с низким ИМТ соответствует ранее проведенным исследованиям [1, 6]. В отличие от наших данных, исследование Suzuki [1] продемонстрировало большую распространенность преждевременных родов у женщин с недостаточной массой тела: 7,7–10,2% в зависимости от увеличения массы во время беременности против 6,0% в нашем исследовании. Также отличалась распространенность длительного безводного периода и оперативных родов у женщин с низким ИМТ: в нашем исследовании 1,4 и 6,6% соответственно, по результатам Suzuki [1] – 3,4 и 17,0%. На более частое, по сравнению с нашими данными, оперативное родоразрешение (11,7%) у женщин с низким ИМТ указывает и Sebire и соавт. [10], не отмечая, однако, статистически значимой разницы этого исхода между группами беременных с нормальным и низким ИМТ. Последнее в своей работе отмечает Khan и соавт. [11], по данным которых частота оперативных родов в группе низкого ИМТ составляла 13,4% и была минимальной по сравнению с другими категориями ИМТ.

Частота гестационного сахарного диабета, по нашим данным, (1,4%) была ниже представленной другими авторами (2,0%) [1] для группы с оптимальным набором массы во время беременности.

По ранее опубликованным данным, низкий ИМТ не повышал риск таких неблагоприятных исходов беременности, как мертворождение, преждевременные роды до 37 или 32 недель, низкая и очень низкая оценка по шкале Апгар [10], что согласуется с нашими данными. К подобному выводу пришли в своей работе и другие авторы [11], отметившие отсутствие повышенного риска у женщин с низким ИМТ таких перинатальных исходов, как перинатальная смертность, ранняя неонатальная смертность, мертворождение. В отличие от наших данных, Khan и соавт. [11] не подтвердили повышения риска рождения ребенка с низкой массой тела у матерей с недостаточной массой. Интересно, что в цитируемой работе риск преждевременных родов у этих женщин был статистически значимо меньше по сравнению с группой с нормальной массой, что противоречит результатам других работ и объясняется авторами, как возможная ошибка отбора.

Использование данных популяционного регистра родов уменьшает вероятность систематической ошибки отбора, а также предоставляет возможность экстраполировать полученные результаты на всю популяцию беременных, наблюдающихся в Архангельской области. Учитывая репрезентативность области для арктического региона нашей страны, результаты можно экстраполировать на всех беременных в данном регионе. Ограниченный выбор переменных и конфаундеров при создании моделей логистической регрессии можно отнести к ограничениям данного исследования. Среди факторов риска изучаемых исходов не учитывались интранатальные факторы и другие, потенциально могущие иметь значение события, например, хронические заболевания и осложнения течения беременности. Однако наши данные согласуются с ранее опубликованными сведениями об ограниченном отрицательном эффекте низкого ИМТ беременной, даже при изучении большего набора клинических переменных [10].

ИМТ определялся на основании антропометрии матерей при их первой явке уже во время беременности, что может быть поводом для мисклассификации данной переменной. Вместе с тем ранее было продемонстрировано преимущество качественной антропометрии в раннем сроке беременности перед предоставляемой при сборе анамнеза информацией по массе и росту [12].

Заключение

Распространенность низкого ИМТ среди беременных составляет 7%. Низкий ИМТ повышает риск рождения ребенка с низкой массой тела, независимо от прочих изучаемых характеристик. Следует учитывать влияние низкого ИМТ на неблагоприятные исходы беременности при проведении профилактической работы с беременными, а также при совокупной оценке анамнеза новорожденного.