Эндометриоз представляет собой одно из наиболее распространенных гинекологических заболеваний, значительно снижающих качество жизни больных [1]. Эндометриоз, определяемый, как наличие жизнеспособных эндометриоподобных тканей, включая железы и строму вне полости матки, связан с тазовой болью, дисменореей и бесплодием [2, 3]. Гистологически эндометриоз подразделяется на три различные формы: эндометриоз яичников, перитонеальный эндометриоз (ПЭ) и глубокий инфильтративный эндометриоз (ГЭ) [4].

Хотя эндометриоз считается доброкачественным состоянием, он имеет много схожих признаков со злокачественными клетками, включая инвазивность, адгезивность и метастатический потенциал [5]. Более того, эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что эндометриоз может вызывать злокачественные опухоли [6]. Схожесть процессов, протекающих при раке и эндометриозе, особенно при ГЭ, позволяет предположить возможность использования аналогичных терапевтических подходов. В этом отношении особый интерес представляют рецепторы эфрина (Eph), которые в экспериментах зарекомендовали себя в качестве перспективной мишени при лечении рака [7].

Эфриновые рецепторы (Eph) представляют крупнейшее семейство рецепторных тирозинкиназ, играющих важную роль в эмбриогенезе, обеспечивая межклеточные коммуникации, формирование актинового цитоскелета, клеточной подвижности [8]. Eph локализуются на клеточной поверхности и их функциональная активация происходит путем связывания через внеклеточный домен рецептора с соответствующим лигандом, эфрином. Известны 2 типа эфриновых рецепторов – EphA и EphB, различающихся спектром эфринов, с которыми они взаимодействуют. В свою очередь EphA подразделяются на 9 классов (EphA1–EphA8 и EphA10), которые связываются с пятью эфринами класса A (ephrin-A1–ephrin-A5), EphB – на 5 классов (EphB1– EphB4 и EphB6), связывающиеся с тремя эфринами класса B (ephrin-B1–ephrin-B3) [9]. Рецепторы и эфрины участвуют во многих важных физиологических процессах человека, таких как клеточная пролиферация, апоптоз, адгезия, миграция, ангиогенез, направленный рост сосудов и аксонов. Патологические изменения функции системы рецептор/эфрин ассоциируются со многими патофизиологическими процессами – рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезнь Альцгеймера и другие [10]. В последнее время Eph привлекли внимание, как потенциальные терапевтические мишени при лечении рака [11].

Рецептор EphA3 является членом семейства рецепторов Eph, который в высокой степени экспрессируется в эмбриональных тканях [12]. EphA3 контролирует изменение формы клеток, их миграцию во время развития, участвует в схеме ветвления тканей эмбрионального происхождения, в частности, контролирует правильное ветвление нейронных сетей. Данных по экспрессии EphA3 при раке эндометрия (РЭ), как и при эндометриозе, мы не выявили в поисковых системах.

В связи с этим целью работы было методом иммуногистохимии провести сравнительное исследование экспрессии EphA3 на эпителиоцитах желез слизистой тела матки в норме, при эндометриозе разной степени тяжести и РЭ.

Материалы и методы

Работа выполнена на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

В исследование включены 46 женщин, которые были разделены на 4 группы: 1-ю группу составили 20 женщин с ГЭ, 2-ю – 21 женщина с ПЭ, 3-ю (группа сравнения) – 6 женщин с РЭ (гистологический тип IaT1aNxMO), и 4-ю (контрольную) группу – 9 женщин без эндометриоза. В качестве последних были выбраны пациентки, прооперированные по поводу трубно-перитонеального фактора бесплодия, обусловленного спаечным процессом в малом тазу, и у которых по данным гистологического заключения подтверждено отсутствие патологических изменений в эндометрии и отсутствие эндометриоза. У каждого пациента оценивалась окраска 3–5 желез. Критериями исключения послужили: наличие тяжелых экстрагенитальных заболеваний и другой онкопатологии. Исследование было одобрено Этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России; все пациенты подписали информированное согласие на участие в данном исследовании.

Для количественной оценки экспрессии EphA3 использовали стандартную технику иммуногистохимического окрашивания депарафинизированных препаратов моноклональными антителами к рецептору EphA3 фирмы Abcam Inc – кроличьи поликлональные антитела клона ab126261 в разведении 1:200. В качестве вторичных антител использовали козий антикроличий иммуноглобулин IgG H&L (HRP) – клон ab205718. Количественную оценку экспрессии EphA2 проводили, используя программу ImageJ с открытым исходным кодом для анализа и обработки изображений. В связи с тем, что EphA3 преимущественно окрашивается на поверхности мембраны клеток, курсором выделялся участок железы и фиксировался максимальный результат интенсивности окраски. У каждого пациента оценивалась окраска 5–6 желез. В качестве отрицательного контроля использовали срезы, окрашенные без специфических антител.

Статистический анализ

Статистический анализ проводили с использованием пакета программ MedCalc Statistical Software 11.5.0. Значимость различий между сравниваемыми группами определяли с применением непараметрического U-критерия Манна–Уитни. Данные представлены в виде медианы (Ме) и квартилей Q1 и Q3 в формате Ме (Q1; Q3) Уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы считали соответствующим p<0,5.

Результаты

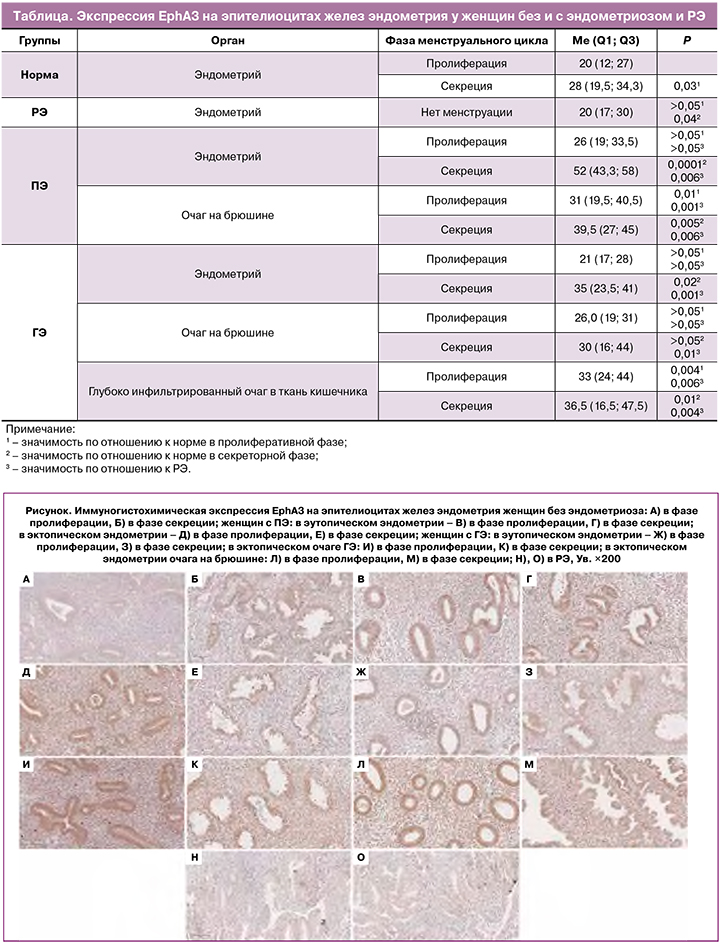

Результаты, представленные в таблице, показали, что на поверхности эпителиоцитов желез нормального эндометрия экспрессия рецептора значимо выше в секреторной фазе, чем в пролиферативной, что может говорить об отсутствии прямой связи активности данного рецептора с пролиферативными процессами в эндометрии (28,0 и 20,0 у.е., соответственно, р=0,03). На рисунке (А, Б) представлены изображения, иллюстрирующие эти различия. Возможно, что отсутствие прямой связи EphA3 с клеточной пролиферацией объясняет и низкую экспрессию рецептора на эпителиоцитах желез эндометрия при РЭ. Экспрессия рецептора на раковых железах составила 20,0 у.е. (таблица) и значимо не отличалась от экспрессии на эпителиоцитах нормального эндометрия в пролиферативной фазе цикла.

В эутопическом эндометрии в пролиферативной фазе и при ПЭ, и при ГЭ не выявлено значимого отличия экспрессии EphA3 от экспрессии в нормальном эндометрии в той же фазе менструального цикла (26,0 и 21,0, соответственно, таблица). В то же время в секреторной фазе на эпителиоцитах желез эутопического эндометрия экспрессия рецептора и при ПЭ, и при ГЭ была значимо выше, чем в секреторной фазе нормального эндометрия (52,0 и 39,5 у.е. в сравнении с 28,0 у.е., соответственно, таблица). Более того, экспрессия EphA3 на эпителиоцитах желез эутопического эндометрия в секреторной фазе и при ПЭ, и при ГЭ была значимо выше, чем на клетках ракового эндометрия. На рисунке (В, Г) представлены изображения, иллюстрирующие эти различия.

Экспрессию EphA3 в эктопическом эндометрии исследовали, как в поверхностных очагах в перитонеальной полости, так и в глубоко инфильтрированных очагах в ткань кишечника. У пациенток с ПЭ в очагах на брюшине в обеих фазах цикла экспрессия EphA3 на железистых клетках была значимо выше, чем в соответствующих фазах нормального эндометрия. В глубоко инфильтрированных в ткань кишечника очагах эктопического эндометрия экспрессия EphA3 была в обеих фазах значимо выше, чем в нормальном эндометрии (33,0 у.е. в пролиферативной и 36,5 у.е. в секреторной фазе (таблица, рисунок Д, Е).

В эутопическом эндометрии пациенток с ГЭ не было выявлено статистически значимых различий в экспрессии EphA3 по сравнению с нормальным эндометрием в фазе пролиферации и раком эндометрия (рисунок Ж), однако такие различия были выявлены в фазу секреции как по сравнению с нормальным пролиферативным эндометрием, так и по сравнению с раком эндометрия (рисунок З). В эктопическом очаге эндометрия при оценке очага глубокого эндометриоза у пациенток с ГЭ были выявлены статистически значимые различия и в фазу пролиферации, и в фазу секреции как по сравнению с нормальным эндометрием в фазе пролиферации, так и по сравнению с нормальным эндометрием в фазе секреции и раком эндометрия (рисунок И, К). В эктопическом очаге на брюшине были выявлены статистически значимые различия только при сравнении очага в фазе секреции с экспрессией Eph3 в раке эндометрия (рисунок Л–О).

Обсуждение

Проведенные нами исследования показали, что в нормальном эндометрии экспрессия EphA3 в железистых клетках не коррелирует с пролиферативной активностью ткани: в секреторной фазе менструального цикла экспрессия рецептора значимо выше, чем в пролиферативной. Похожие результаты ранее были получены группой австрийских исследователей, показавших более высокую экспрессию EphA3 в секреторной фазе в эпителиальных и мезенхимальных клетках и в тканях растущих сосудов в эндометрии, по сравнению с пролиферативной [13]. Это доказывает, что экспрессия EphA3 не связана с делением клеток и ростом эндометрия, и определяется, очевидно, функциональным состоянием слизистой тела матки в фазу секреции. В секреторной фазе формируется рецептивность эндометрия, сопровождающаяся активацией многочисленных рецепторов, необходимых для обеспечения миграции бластоцисты к месту прикрепления, адгезии на поверхности эндометрия и имплантации (инвазии) в полость матки [14]. На модели с раковыми клетками было показано, что в регуляции миграции, адгезии и инвазии активная роль принадлежит EphA3 [15, 16].

Сверхэкспрессия EphA3 была обнаружена при многих типах рака, включая рак легких, лейкемию, меланому, лимфому и карциному пищевода [17]. В то же время имеются другие публикации, в которых при повышении активности рецептора подавляется рост опухоли, а при снижении, наоборот, активируется пролиферация и подавляется апоптоз [18, 19]. Это говорит о неоднозначной роли EphA3 в канцерогенезе. Andretta et al. показали, что ни эксперментально индуцированная сверхэкспрессия, ни инактивация не влияют на рост, подвижность или метастатический потенциал в раковых клетках в экспериментах in vivo [19]. Кроме того, иммуногистохимический анализ уровня EphA3 в опухоли не выявил ассоциации с выживаемостью или клинико-патологическими особенностями больных колоректальным раком. Wang et al. показали высокую экспрессию белка EphA3 в нормальных почечных канальцах, в то время как в образцах ткани светлоклеточного почечно-клеточного рака уровень экспрессии был минимальный [20]. Более того, сниженный уровень экспрессии белка EphA3 в поздней стадии опухоли прямо коррелировал с увеличением диаметра опухоли. Опухоль-супрессирующая активность EphA3 выявлялась и при развитии ряда других онкологических заболеваний [17].

Эти противоречивые результаты подчеркивают сложность биологии EphА3 при формировании злокачественных опухолей, особенно там, где в зависимости от клеточного контекста и сопутствующих гормонов, цитокинов, ростовых факторов функции рецептора могут различаться. По-видимому, экспрессия EphA3 может варьировать в зависимости от стадии заболевания. В частности, при раке молочной железы EphA3 сильно экспрессируется в метастазирующей ткани, но не в первичной опухоли [21]. Возможно, что EphA3 может стать перспективным маркером для дифференциации первичной опухоли от ее производных, возникающих в результате метастазирования.

В проведенных нами исследованиях мы также не выявили повышенной экспрессии EphА3 на железистых клетках РЭ; она была на уровне экспрессии рецептора в аналогичных клетках нормального эндометрия. Возможно, это объясняется тем, что в нашей работе были выбраны пациенты с ранней стадией опухолевого процесса и ни у кого из них не было выявлено метастазов. Отсутствие повышенной экспрессии рецептора в эпителиоцитах эндометрия при РЭ может быть использовано в дальнейшем для дифференциации между ГЭ и ранними стадиями РЭ.

Как и в нормальном эндометрии, экспрессия EphA3 в эктопическом эндометрии в секреторной фазе была значимо выше, по сравнению с пролиферативной. Более того, в секреторной фазе, не зависимо от тяжести эндометриоза, экспрессия рецептора в железистых клетках значимо превосходила также повышенную экспрессию в секреторной фазе в норме. Сверхэкспрессированный уровень EphA3 делает ее перспективной мишенью для разработки профилактики и терапии эндометриоза.

Заключение

Проведенные исследования показали, что на мембране эпителиоцитов желез пораженного РЭ EphA3 не проявляет повышенную экспрессию, что, по-видимому, связано с ранней до метастатической стадией развития опухолевого процесса. В то же время и при ПЭ, и при ГЭ в секреторной фазе цикла выявлена значительно повышенная, по сравнению с нормой экспрессия EphA3 на мембране эпителиоцитов желез, как в эутопическом, так и в эктопическом эндометрии. Сверхэспрессия EphA3 в эктопическом эндометрии делает ее перспективной мишенью для разработки препаратов для профилактики и терапии эндометриоза.