Неблагоприятная демографическая ситуация в нашей стране усугубляется увеличением детской смертности, обусловленной рождением маловесных детей в случае преждевременных родов, на протяжении последних десятилетий достигающих 20% [1–3].

Установлено, что преждевременные роды – результат не одной, а многих причин, приводящих к несвоевременному усилению маточной активности. Суммарное действие многих биоактивных компонентов [4] реализует данный процесс, причем повышение стимуляторов или снижение продукции любого из ее ингибиторов может обусловить развитие преждевременных родов [5]. Особый интерес возникает в случае нарушения продукции биоактивных веществ – составных частей соединительной ткани, ввиду значимости ее для организма человека (масса тела человека состоит более чем на 50% из соединительной ткани). Одной из частных ее функций является регуляторная (влияние на деятельность других тканей посредством входящих в ее состав биологически активных веществ). Прежде всего, это α-1-микроглобулин и люмикан. Рост продукции α-1-микроглобулина является препятствием к внедрению цитотрофобласта в спонгинозный слой эндометрия, в результате чего нарушается формирование полноценного трофобласта [6]. Другой компонент соединительной ткани люмикан оказывает существенное влияние на ее плотность.

Известно, что преждевременные роды вызывают модификацию воспалительного ответа, связанного с нарушением в регуляции системы TlR4 (толл – подобный рецептор), одного из факторов врожденного иммунитета. Связываясь с липополисахаридами мембран инфекционного агента, TlR4 приводит к образованию комплексов, ингибирующих ген ГЛЮТ-4 (глюкозо-транспортный белок). Модификация системы TlR4 обусловливает усиление продукции ФНО-α (фактор некроза опухоли-альфа), который является важным показателем воспалительного процесса. В тоже время рецептор инсулина в течении гестации играет существенную роль в биохимических процессах, обеспечивая метаболическую связь инсулина с ГЛЮТ-4.

Целью исследования явилось изучение в сыворотке крови рожениц с преждевременными родами компонентов соединительной ткани α-1-микроглобулина, люмикана и соединений, участвующих в их метаболической активации.

Материал и методы исследования

Материалом для исследования служила полученная в I периоде родов сыворотка крови, в которой определяли содержание α-1-микроглобулина, TlR-4, рецептора инсулина, люмикана и ФНО - α.

Общеклиническое обследование осуществлялось в соответствии с действующим приказом: Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2012 г. № 572 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий». Всем роженицам выполнялась ультразвуковая плацентография. Исследование проводили при помощи ультразвуковых аппаратов с цветным допплеровским картированием, используя конвексный электронный датчик с диапазоном частот 3,5–6,5 MHZ. Диагноз преждевременных родов уточнялся с помощью трансвагинального УЗИ с измерением длины шейки матки и дилатацией внутреннего зева трансвагинальным датчиком (5 MHZ) (Aloka 1400, TOSHIBA (Eccocee)) SSA–340A (Япония).

Для определения биохимических соединений (α-1-микроглобулин, люмикан, рецептор инсулина, Tlr-4, ФНО-α) использованы иммуноферментные методы, основанные на чувствительном «сэндвич» анализе. Для определения люмикана и Tlr-4 пользовались наборами фирмы Uscnk Life Science Inc.; для определения α-1-микроглобулина – наборами фирмы Immundiagnostik; рецепторов инсулина – наборами фирмы BCM Diagnostics. Определение уровня ФНО-α проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количественную оценку всех изученных соединений проводили наборами указанных фирм на многофункциональном программируемом счетчике для иммунологических исследований с компьютером и программным обеспечением Multilabel Counter Victor-2 1420 (Финляндия), иммуноферментном анализаторе TECAN Sunrise (Австрия), автоматическом анализаторе Immulite 2000xp (Германия).

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1. фирмы Sat. Soft. Inc. и Excel – 2002). Для оценки статистической значимости использовали критерий Стьюдента (t – критерий) и непараметрический критерий Манна – Уитни (И – критерий). Достоверными считались различия при р<0,05.

Результаты исследования и обсуждение

В исследование включены 89 женщин в возрасте 20–39 лет в сроке беременности 34–40 недель. Данные женщины были разделены на 2 группы. Первую группу составили 42 пациентки с преждевременными родами в 34–37 недель; 47,1% первой группы были от 25 до 29 лет, от 30 до 34 – 30,9% , 35–39 лет – 22%. Контрольная группа представлена 47 женщинами с физиологическим течением беременности и родов (25–29 лет – 31%, 30–34 года – 31,9%). Из изложенного следует, что в I и II группу вошли женщины в одинаковом возрастном интервале. При этом первородящие женщины составили основную часть обследованных беременных (I группа – 60,8%; II группа – 39,2%).

При анализе анамнестических данных выявлено, что у пациенток I группы неразвивающаяся беременность встречалась в 2 раза чаще, чем в контрольной группе. Структура перенесенных гинекологических заболеваний органов малого таза в анамнезе демонстрирует более частую их встречаемость у женщин с преждевременными родами в 33–36 недель, которые произошли на фоне вагинита и дисбиоза.

Экстрагенитальные заболевания у 37 женщин I группы представлены в основном заболеваниями эндокринной системы. – 87,4%, ВДКН (врожденная дисфункция коры надпочечников) – 4,7%, гипокортицизм – 2,3%, СПКЯ (синдром поликистозных яичников) – 23,8%, сахарный диабет – 14,2%, заболевания щитовидной железы – 14,2%. Причем чаще всего имели место СПКЯ и заболевания щитовидной железы.

В структуре осложнений гестации лидирующее положение занимает угроза прерывания беременности (57,1%), ФПН отмечена у 42,8% женщин, анемия – в 19% случаев, следующая позиция характерна для многоводия – 16,6%, преэклампсия – у 6 (14,2%).

При сравнительном анализе осложнений, возникших в родах, выявлено, что основная доля всех осложнений приходится на преждевременное излитие околоплодных вод. У пациенток I группы оно достигало 59,5%. Родоразрешение кесаревым сечением у этих рожениц было проведено в двух случаях (4,25%), в контрольной группе – также в двух (4,76%).

Оценка состояния детей показала, что в группе сравнения 97,8% детей родились зрелыми с оценкой по шкале Апгар 8–10 баллов. Масса тела 2970–3590 г. У 5 (11,9%) детей I группы отмечалась морфофункциональная незрелость, масса тела новорожденных была в пределах 2050–2510г.

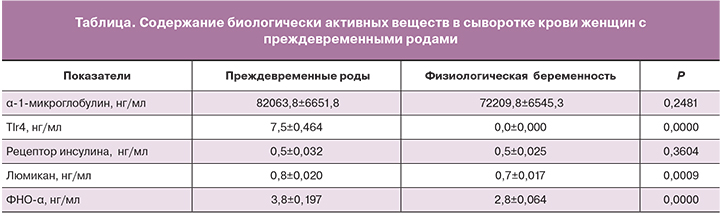

Полученные результаты биохимических исследований представлены в таблице.

Результаты исследования свидетельствуют о значительном росте содержания в крови TlR-4 (в 7,5 раза) у рожениц с преждевременными родами по сравнению с контрольными данными (р=0,0000). Обращает на себя внимание и изменение в этих условиях уровня люмикана в 1,1 раза (р=0,0009), как и α-1-микроглобулина. Показатели важнейшего предиктора воспалительного процесса – ФНО-α [7] превышали в 1,36 раза (р=0,0000) значение, характерное для рожениц с физиологически протекающей беременностью и своевременными родами. Что касается рецептора инсулина, то его значения при преждевременных родах соответствовали контрольным данным. В результате взаимодействия инсулина с его рецептором, находящимся на клеточной мембране, образуется инсулин-рецепторный комплекс, который обеспечивает метаболическую связь с ГЛЮТ-4. Сохранение нативности рецептора дает основание полагать, что в процессе гестации такая ситуация носит компенсаторный характер, позволяющий поддерживать энергетический обмен на необходимом уровне, путем транспорта глюкозы ко всем органам и тканям.

Полученные данные, касающиеся TlR-4 (высокий уровень) свидетельствуют о том, что, очевидно, в данном случае существующая метаболическая взаимосвязь TlR-4 и ФНО-α (TlR-4 активирует синтез ФНО-α) [8], находит свое отражение в увеличении синтеза ФНО-α. Доказано, что повышенный уровень ФНО-α играет значимую диагностическую роль в наличии воспалительного процесса. Это дает основание сделать заключение о существовании на системном уровне у рожениц с преждевременными родами воспалительного процесса.

При этом необходимо отметить высокий уровень в крови TlR-4 у данных рожениц, который, как известно, наряду с активацией синтеза ФНО-α является мощным индуктором внутриклеточных сигнальных путей [9]) и антибактериальной защиты организма [10]). В связи с чем, по-видимому, увеличение содержания TlR-4 в сыворотке крови рожениц этой группы можно считать и компенсаторным фактором.

Особое внимание приобретает изменение уровней компонентов соединительной ткани α-1-микроглобулина и люмикана, значение которых у пациенток с преждевременными родами играют важнейшую роль в развитии этой патологии. Так, повышение α-1-микроглобулина, очевидно играет патогенетическую роль в развитии преждевременных родов [6, 11]. Обусловлено это тем, что рост продукции α-1-микроглобулина является препятствием к внедрению цитотрофобласта в спонгинозный слой эндометрия и, как следствие, ограничивается рост трофобласта [11]. В этих условиях имела место модификация другого компонента соединительной ткани – люмикана. В данном случае, можно полагать, что повышенный уровень кератинсульфатного протеогликана оказывал существенное влияние на структуру соединительной ткани, повышая ее плотность, в том числе и соединительной ткани, какой также является кровь. В последнем случае, по-видимому, происходит ее сгущение.

Изменения структуры соединительной ткани в результате повышения содержания α-1-микроглобулина и ее уплотнение вследствие модификации люмикана, как и сгущение (в случае крови), несомненно, лежат в основе метаболических изменений данной ткани в мышечном слое матки, обусловливая нарушение инвазии трофобласта и снижение плодово-маточного кровотока. Такой характер изменений биоактивных компонентов соединительной ткани позволяет предполагать наличие определенной роли нарушения продукции α-1-микроглобулина в развитии плацентарной недостаточности, которая является одним из показателей данного осложнения беременности, диагностическим критерием чего является повышение α-1-микроглобулина [12, 13]. При этом Н.В. Стародубцева [14] подчеркивает, что нарушение инвазии трофобласта лежит в основе развития преэклампсии, сочетающейся с патологическим плодово-маточным кровотоком. В этих условиях отмечено наиболее частое осложнение гестации: угроза прерывания беременности имела место у 86% рожениц и ФПН – у 42,2 %, что в 22 раза чаще, чем у пациенток контрольной группы.

Интересным представляется тот факт, что предшественником α-1-микроглобулина является бикунин, который при преждевременных родах секретируется в околоплодные воды без предварительного расщепления, тем самым, обусловливая значительный рост α-1-микроглобулина [11].

В тоже время, распределение в организме α-1-микроглобулина в различных тканях, в том числе и крови, связывают с защитной и противовоспалительной ролью. Особого внимания заслуживает изменение α-1-микроглобулина как белка, способного нарушать плодово-маточный кровоток вследствие модификации формирования плаценты.

Заключение

Резюмируя результаты исследования, можно заключить, что модификация продукции α-1-микроглобулина и люмикана, которая находит отражение в повышении содержания данных компонентов соединительной ткани в крови рожениц, является одним из начальных повреждений, приводящих к нарушению инвазии трофобласта в спонгинозный слой эндометрия и плодово-маточного кровообращения.

Выявленная активация метаболической взаимосвязи TlR-4 и ФНО-α свидетельствует о наличии воспалительного процесса на системном уровне, обусловливающего модификацию компонентов соединительной ткани (α-1-микроглобулина и люмикана), приводящего к нарушению инвазии трофобласта в спонгинозный слой эндометрия и развитию фетоплацентарной недостаточности.

Повышение уровня α-1-микроглобулина в крови роженицы может служить предиктором прогнозирования преждевременных родов.

Установленный уровень рецептора инсулина в сыворотке крови у женщин с преждевременными родами свидетельствует о сохранении энергетического уровня организма и носит компенсаторный характер.

Анамнестические данные свидетельствуют о наличии у большинства наблюдаемых женщин неразвивающейся беременности и заболеваний органов малого таза, а также экстрагенитальных заболеваний – чаще эндокринных: СПКЯ и заболеваний щитовидной железы. Последнее диктует необходимость своевременной коррекции имеющихся заболеваний.