За последние 20 лет был достигнут значительный прогресс в диагностике и лечении дисплазии шейки матки. Несмотря на общее снижение заболеваемости раком шейки матки в развитых странах после введения эффективных программ скрининга и вакцинации, отмечен рост заболеваемости и смертности среди женщин репродуктивного возраста, особенно в странах Латинской Америки и Африки [1–5]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент рак шейки матки занимает второе место среди причин смерти от злокачественных заболеваний у женщин, ежегодно унося более 275 100 жизней [1]. Многие современные исследования подтвердили достоверную взаимосвязь развития дисплазии и рака шейки матки и длительной персистенции вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-ВКР) в шеечном эпителии [1–5]. ВПЧ-ВКР содержат два клинически значимых онкогена: Е6 и Е7, играющих важное значение в патогенезе рака шейки матки, подавляя белки-супрессоры опухолевого роста р53 и Rb, что приводит к торможению клеточной дифференцировки и повышению клеточной пролиферации [6]. Несмотря на то что патогенез рака шейки матки достаточно хорошо изучен, молекулярные механизмы озлокачествления дисплазии шейки матки окончательно не раскрыты [6]. Разработка новых прогностических маркеров, позволяющих диагностировать вероятность злокачественной трансформации цервикального эпителия, по-прежнему является актуальной задачей современной гинекологии.

Длинные некодирующие РНК (днРНК) представляют собой некодирующие транскрипты длиной более 200 нуклеотидов, которые являются регуляторами как физиологических внутриклеточных процессов и межклеточного взаимодействия, так и туморогенеза [7]. Доказано, что днРНК играют критическую роль в транскрипции, импринтинге и метилировании ДНК, трансляции, модификации хроматина и регуляции клеточного цикла [7,8]. Кроме того, поскольку ncRNA могут быть упакованы во внеклеточные везикулы, включая экзосомы, они обеспечивают механизм межклеточной коммуникации посредством передачи miRNA и ncRNA к реципиентным клеткам как локально, так и системно [9]. LncRNA играют важную роль в патофизиологии заболеваний человека, особенно в развитии и прогрессировании опухолей через сигнальные пути Wnt, Hedgehog, Notch и PI3K/AKT/mTOR [6]. Нарушение регуляции нескольких lncRNA было обнаружено при различных типах рака, таких как рак груди, яичников, шейки матки и простаты, что предполагает использование днРНК в качестве маркеров для обнаружения и прогноза рака, а также терапевтических целей для лечения рака.

Последние исследования доказали, что lncRNA могут играть важную роль в патогенезе рака шейки матки [9]. Linc-ROR (Long Intergenic Non-Protein Coding RNA, Regulator of Reprogramming) – межгенная небелковая кодирующая РНК, которая является ключевым регуляторным фактором, влияющим на возникновение и развитие опухолей человека, включая рак груди, колоректальный рак, рак поджелудочной железы, гепатоцеллюлярную карциному и др. [10]. Linc-ROR представляет собой новую и важную канцерогенную linc-RNA размером 2,6 kb, расположенную в 18 хромосоме, которая первоначально была идентифицирована как высокоэкспрессируемый транскрипт плюрипотентных и эмбриональных стволовых клеток [7, 8]. Linc-ROR регулирует перепрограммирование плюрипотентных стволовых клеток [1] Эта РНК подавляет индукцию белка-онкосупрессора р53 после повреждения ДНК [7]. Эта РНК также может играть внеклеточную роль в модулировании ответа на гипоксию в клетках опухолей [11]. Многие исследования, касающиеся linc-ROR и туморогенеза в последние годы, показали, что сверхрегуляция linc-ROR положительно коррелирует с клинико-патологическими характеристиками и прогрессией опухолей [11]. Рост и метастазирование опухолей стимулируются linc-ROR посредством активации эпителиально-мезенхимальной трансформации [8]. Кроме того, исследования показали, что уровень экспрессии linc-ROR был существенно повышен в образцах клеточных линий папиллярных карцином щитовидной железы, а также в образцах метастатических PTC и клеточных линиях PTC [11]. Поскольку linc-ROR может регулировать пролиферацию, апоптоз, миграцию и инвазию клеток, он может использоваться в качестве потенциального биомаркера для пациентов с опухолями и имеет потенциальное клиническое значение в качестве терапевтической мишени.

Другим перспективным биомаркером прогрессирования дисплазии шейки матки является ncRNA MALAT1 (Metastasis associated lung adenocarcinoma transcript 1) – многофункциональная РНК, которая формирует молекулярные каркасы для рибонуклеопротеидных комплексов, регулирующих пролиферацию и миграцию клеток [12, 13]. MALAT1 может действовать как регулятор транскрипции для множества генов, участвующих в метастазировании рака и миграции клеток, а также в регуляции клеточного цикла [12]. Повышенная экспрессия MALAT1 детектировалась при раке молочной железы, яичников, шейки матки и эндометрия [14]. В 2015 г. группа китайских исследователей во главе с L. Yang выявили повышенную экспрессию MALAT1 при раке шейки матки по сравнению с нормальным эпителием, при этом экспрессия MALAT1 зависела от размера опухоли, стадии FIGO, наличия сосудистой инвазии и метастазов в лимфатические узлы. Когда эндогенный MALAT1 был подавлен, раковые клетки значительно снизили пролиферацию и инвазию и увеличили апоптоз [12]. Таким образом, linc-ROR и MALAT1 могут играть потенциальную роль в патогенезе рака шейки матки.

Цель настоящего исследования: на основании молекулярно-генетического исследования изучить уровень экспрессии генов, кодирующих linc-ROR и MALAT1 в неизмененном эпителии шейки матки и при цервикальной интраэпителиальной неоплазии, а также определить изменение их уровня в зависимости от выраженности диспластических изменений шейки матки.

Материалы и методы

В исследование включены 89 пациентов репродуктивного возраста (от 18 до 40 лет) с дисплазией шейки матки (LSIL и HSIL) по результатам гистологического исследования и наличием ВПЧ-ВКР: I группа – 43 пациента с цитологическим заключением «LSIL» + ВПЧ-ВКР, II группа – 46 пациентов с заключением «HSIL» + ВПЧ-ВКР. В группу сравнения включены 40 пациентов с отсутствием ВПЧ инфекции по результатам ПЦР-исследования и интраэпителиальной клеточной атипии по результатам цитологического заключения. Все пациенты, принимавшие участие в исследовании, получили о нем полную информацию и подписали информированное добровольное согласие.

Критерии включения в исследование.

Группы I, II.

1. Женщины репродуктивного возраста от 18 до 40 лет.

2. Наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании.

3. Проведенная радиоволновая эксцизия шейки матки по поводу LSIL и HSIL и наличие гистологического заключения: LSIL (CINI) и HSIL (CIN II–III).

4. Регулярный менструальный цикл.

5. Наличие ВПЧ высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68 типов.

Группа сравнения.

1. Женщины репродуктивного возраста от 18 до 40 лет.

2. Наличие подписанного информированного согласия на участие в исследовании.

3. Отсутствие ВПЧ-инфекции.

4. Регулярный менструальный цикл.

4. Цитологическое заключение: NILM.

Критерии исключения из исследования.

1. Острые воспалительные заболевания органов малого таза.

2. Беременность, послеродовый период и лактация.

3. Наличие онкологических и аутоиммунных заболеваний.

4. Экстрагенитальные заболевания в стадии декомпенсации.

5. Прием гормональных препаратов.

6. Отказ пациента от участия в исследовании.

7. Нарушение протокола исследования.

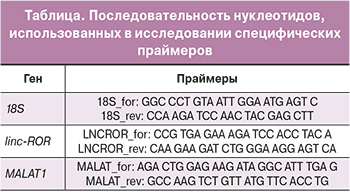

Проведен анализ уровня экспрессии длинных некодирующих РНК linс-ROR и MALAT1 методом Real-Time PCR с использованием праймеров, специфичных для данных генов. Взятие биоматериала для молекулярно-генетического исследования проводилось эндоцервикальной щеткой типа D2 с зоны трансформации цервикального эпителия при гинекологическом осмотре. Цитощетку отламывали и помещали в микроцентрифужную пробирку (Эппендорфа) 1,5 мл с 1 мл реагента Trizol с целью ингибирования РНКаз и выделения суммарной мРНК. В течение 2 ч после взятия биологического материала, образцы гомогенизировали и замораживали при температуре -80°С. Выделение тотальной мРНК проводилось по протоколу Invitrogen. С помощью набора для обратной транскрипции MMLV («Евроген», Россия) проводился синтез первых цепей кДНК со специфическими праймерами, комплементарными высококонсервативным участкам локусов генов linc-ROR и MALAT1 (таблица).

Проведен анализ уровня экспрессии длинных некодирующих РНК linс-ROR и MALAT1 методом Real-Time PCR с использованием праймеров, специфичных для данных генов. Взятие биоматериала для молекулярно-генетического исследования проводилось эндоцервикальной щеткой типа D2 с зоны трансформации цервикального эпителия при гинекологическом осмотре. Цитощетку отламывали и помещали в микроцентрифужную пробирку (Эппендорфа) 1,5 мл с 1 мл реагента Trizol с целью ингибирования РНКаз и выделения суммарной мРНК. В течение 2 ч после взятия биологического материала, образцы гомогенизировали и замораживали при температуре -80°С. Выделение тотальной мРНК проводилось по протоколу Invitrogen. С помощью набора для обратной транскрипции MMLV («Евроген», Россия) проводился синтез первых цепей кДНК со специфическими праймерами, комплементарными высококонсервативным участкам локусов генов linc-ROR и MALAT1 (таблица).

Уровень экспрессии генов linc-ROR и MALAT1 определяли методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (qRT-PCR) с помощью амплификатора LightCycler 96 Real-Time PCR System (Roche). ПЦР проводили при следующих условиях: предварительная инкубация – 150 с при 95°C; 3-шаговая амплификация: 20 с при 95°C, 20 с при 60°C, 20 с при 72°C – 45 циклов; детекция температуры – плавление продуктов реакции. Нормирование образцов кДНК проводилось по контрольному гену рибосомальной 18S РНК. Относительные уровни экспрессии генов linc-ROR и MALAT1 рассчитывали методом 2-ΔΔCT. Отсутствие побочных продуктов ПЦР определяли по кривой плавления. Для каждой пары праймеров во всех образцах наблюдали одинаковые пики плавления ПЦР каждого образца в трех повторах. Полученные значения Ct (cycle threshold) для каждого образца не превышали 35.

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с использованием программ Microsoft Excel и StatTech v. 1.2.0 (разработчик – ООО «Статтех», Россия). Данные описательной статистики представлены в виде средних значений и их стандартных отклонений М (SD). В качестве меры центральной тенденции всех количественных показателей использовали медиану (Me), в качестве интервальной оценки – нижний Q1 (0,25) и верхний Q3 (0,75) квартили. Для качественных данных определяли показатели частоты (%).

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова–Смирнова (при числе исследуемых более 50). Значимость различий оценивали с помощью U-критерия Манна–Уитни. Различия между сравниваемыми величинами считали статистически значимыми при р≤0,05.

Результаты

При анализе клинико-анамнестических данных не было выявлено статистически значимых отличий между группами по возрасту, антропометрическим данным, менструальной функции, хроническим заболеваниям. В исследуемых группах наиболее часто встречались ВПЧ 16 – 50/89 (56,18%), 18 – 12/89 (13,48%), 31 – 8/89 (8,9%), 52 – 7/89 (7,8%) типов. ВПГ-2 выявлялся у 11/43 (25,58%) пациентов с LSIL, у 10/46 (21,73%) пациентов с HSIL, 2/40 (5%) – в группе сравнения. Бактериальные инфекции (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) выявлялись у 35/89 (39,32%) пациентов с дисплазией шейки матки. Количество половых партнеров у пациентов с ВПЧ инфекцией выше по сравнению с группой сравнения: I группа – 3,1 (1,9), II группа – 4,6 (1,8), группа сравнения – 1,2 (0,7). Наибольшее количество половых партнеров наблюдалось у пациентов с дисплазией шейки матки тяжелой степени: в среднем у пациенток с HSIL было более 4 половых партнеров. По результатам расширенной кольпоскопии изменения эпителия шейки матки статистически чаще наблюдались в группах с дисплазией шейки матки и ВПЧ-инфекцией по сравнению с группой контроля (p<0,05). Наиболее выраженные кольпоскопические изменения наблюдались при дисплазии шейки матки тяжелой степени: плотный ацетобелый эпителий у пациентов с HSIL выявлялся у 29/46 (63%) женщин, грубая мозаика – у 13/46 (28,2%), грубая пунктация – у 9/46 (19,5%).

Результаты молекулярно-генетического исследования продемонстрировали повышенную экспрессию MALAT1 при дисплазии шейки матки относительно группы контроля: при LSIL – 2,6 (0,42) у 27/43 (62,8%), при HSIL – 4,97 (2,65) у 36/46 (78,26%) пациентов (p<0,001, U-критерий Манна–Уитни, рис. 1).

Экспрессия MALAT1 повышается в 62,8% при LSIL и в 78,26% при HSIL и увеличивается по мере прогрессирования дисплазии шейки матки, что свидетельствует о повышении пролиферативной активности и блокировании апоптоза.

При анализе уровня экспрессии linc-ROR не удалось выявить статистически значимых отличий между группами: при LSIL – 2,07 (0,34), при HSIL – 1,91 (0,86), в группе сравнения – 1 (0,4) (p=0,368) (U-критерий Манна–Уитни), что демонстрирует отсутствие признаков инвазивного роста в исследованных образцах (рис. 2).

Обсуждение

В ходе исследования изучен уровень экспрессии длинных некодирующих РНК linc-ROR и MALAT1 в неизмененном эпителии шейки матки и при наличии плоскоклеточных интраэпителиальных поражений. Выявлена зависимость изменения экспрессии linc-ROR и MALAT1 от выраженности диспластических изменений шейки матки.

По результатам исследования повышенная экспрессия MALAT1 детектировалась в 62,8% при LSIL и в 78,26% при HSIL, а уровень повышения зависел от степени дисплазии шейки матки, что отражает нарушение процессов клеточной пролиферации и апоптоза в цервикальном эпителии, которые становятся более выраженными по мере прогрессирования дисплазии (HSIL). Таким образом, на уровень экспрессии MALAT1 является важным прогностическим фактором неопластической трансформации цервикального эпителия.

Роль MALAT1 в патогенезе раке шейки матки в настоящее время активно изучается [12–14]. Проведены исследования, подтверждающие взаимосвязь наличия ВПЧ-инфекции и повышения уровня экспрессии MALAT1 [8]. Высокий уровень MALAT1 у больных раком шейки матки ассоциировался с плохим прогнозом выживаемости [8, 9].

Получены данные, что подавление экспрессии MALAT1 с помощью shRNA в клетках рака шейки матки приводило к снижению инвазии и метастазирования in vitro и in vivo [12]. Протеомный анализ клеточных линий с нокдауном MALAT1 выявил активацию эпителиальных маркеров Е-кадгерина и ZO1 (Zonula Occludens-1 Protein) и подавление мезенхимальных маркеров β-катенина и виментина [12]. Фактор транскрипции Snail, модулирующий механизм эпителиально-мезенхимального перехода (EMT), также подавлялся как на уровне транскрипта, так и на уровне белка за счет подавления экспрессии MALAT1 [12]. Данные результаты позволяют нам предположить, что повышение экспрессии MALAT1 способствует инвазии и метастазированию рака шейки матки посредством индукции эпителиально-мезенхимального перехода и может стать мишенью для профилактики и лечения рака шейки матки.

Нами установлено, что экспрессия linc-ROR значимо не изменяется при развитии дисплазии шейки матки, что подтверждает отсутствие признаков стромальной инвазии в исследованных образцах. В настоящее время до конца не раскрыты сигнальные пути и молекулярные механизмы, в которые вовлечена linc-ROR. Многие исследования убедительно указывают на ее канцерогенную роль [7–11]. Было показано, что как опухолевая прогрессия и метастазирование вызываются linc-ROR посредством активации эпителиально-мезенхимального перехода при различных формах рака [11, 15]. Активация экспрессии linc-ROR способствовала инвазивному росту и метастазированию гепатоцеллюлярной карциномы [15]. Высокий уровень экспрессии linc-ROR был связан с резистентностью к химиотерапии при раке поджелудочной железы и раке молочной железы, а также резистентностью клеток колоректального рака к лучевой терапии [11]. Linc-ROR может функционировать в качестве конкурирующей эндогенной РНК (цеРНК), оказывая влияние на посттранскрипционные механизмы опухолевой прогрессии, стимулируя миграцию и инвазию клеток, неоангиогенез, метастазирование и формирование стволовых клеток опухоли [16]. Роль linc-ROR в патогенезе рака шейки матки остается не изученной, что требует проведения дальнейших исследований.

Заключение

Рак шейки матки остается одной из лидирующих причин смертей от онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. Результаты проведенного исследования продемонстрировали повышение уровня экспрессии MALAT1 при LSIL у 62,5%, при HSIL – у 79,8% пациентов по сравнению с нормальным эпителием шейки матки, что свидетельствует о высокой пролиферативной активности клеток, опосредованной деградацией продукта гена р53 – супрессора опухолевого роста и блокированием апоптоза. Таким образом, MALAT1 может стать перспективным биомаркером прогрессирования дисплазии шейки матки. Разработка новых диагностических и прогностических маркеров перехода дисплазии шейки матки в рак позволит внедрить эффективные методы и снизить частоту развития рака шейки матки.