Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин остаются одной из лидирующих патологий, а их острые эпизоды требуют госпитализации в гинекологические стационары в 30–40% случаев [1, 2]. В современных условиях клиническая картина течения воспалений изменилась: увеличилась частота стертых форм заболевания с периодами обострения на фоне антибиотикорезистентных полимикробных ассоциаций. Иммуносупрессия и ухудшение микроциркуляции в воспалительном очаге способствуют образованию спаек [3–5]. В настоящее время в патогенезе различных заболеваний с воспалительным компонентом значительную роль отводят эндотелиальной дисфункции (ЭД). Проведенные исследования сформировали представление о сосудистом эндотелии как об активной метаболической системе, модулирующей тонус сосудов и регулирующей воспалительные и репаративные процессы в ответ на локальное повреждение [6–8]. В условиях острого воспалительного стресса происходит оксидативный «взрыв», а повреждение стенки эндотелия с развитием дистонии сосудов усугубляет воспалительные изменения в тканях [9–11].

Оценка маркеров ЭД при ВЗОМТ является малоизученной проблемой, однако некоторые исследования доказывают, что стойкие нарушения перфузии тканей внутренних половых органов при локальном воспалении сопровождаются изменением функции эндотелия сосудов, что позволяет рассматривать ЭД как универсальное проявление воспалительного процесса [12–15]. Комплексная терапия пациенток с острым эпизодом ВЗОМТ после проведения противовоспалительной, антибактериальной и инфузионной терапии включает коррекцию метаболических нарушений, профилактику спайкообразования и рассасывание уже сформированных спаек в малом тазу [16–18]. Реализация этих задач возможна путем нормализации работы измененного эндотелия сосудистой стенки. Лечение нередко сопровождается повышением медикаментозной нагрузки и еще большей реализацией ЭД, что обусловливает целесообразность более широкого использования физических факторов воздействия. Однако чаще всего они рекомендуются на этапе реабилитации, что не позволяет предотвратить хронизацию воспаления [19–21].

В связи с этим целью исследования стали патогенетическое обоснование и оценка клинической эффективности усовершенствованного комплексного лечения с применением некоторых физических факторов у пациенток с острыми ВЗОМТ на основе изучения состояния эндотелия сосудистой стенки.

Материалы и методы

За период с 2016 по 2018 гг. обследованы 164 пациентки с острыми ВЗОМТ, первично обратившиеся в многопрофильную клинику «ВитаНова», с последующей госпитализацией в гинекологическое отделение ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» г. Волгограда. Исследование носило рандомизированный проспективный характер. Критерии включения: возраст репродуктивного периода, клинико-лабораторные проявления острого воспаления в органах малого таза (№ 70-72 по МКБ-10), оформление информированного согласия пациенток. В исследование не включали женщин моложе 18 лет и старше 44 лет, с тубоовариальным абсцессом, пельвиоперитонитом, тяжелой экстрагенитальной патологией, различными опухолями, эндометриозом. Средний возраст составил 32 (3,1) года. Диагноз ставили на основании клинических проявлений воспалительного процесса: жалобы на боли в нижних отделах живота, повышение температуры тела, данные бимануального исследования. Подтверждали данными лабораторного обследования: общий анализ крови, С-реактивный белок, влагалищный мазок на флору, бактериологический посев из цервикального канала, полимеразная цепная реакция на хламидиоз, гонорею и данными ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза. Всем больным при поступлении в стационар была начата комплексная инфузионная, дезинтоксикационная, антибактериальная терапия согласно приказу МЗ РФ № 532н, а именно: стабизол, раствор Рингера, 0,9% хлорид натрия в объеме до 1500 мл под контролем диуреза; цефтриаксон 2 г внутривенно 5–7 дней с переходом на таблетированный (супракс) до 14 дней или офлоксацин 0,4 г 2 раза в сутки внутривенно 5–7 дней, далее 0,4 г 2 раза в сутки перорально; амикацин 0,5 г 2 раза в сутки внутримышечно 7 дней; метронидазол 0,5 г 3 раза в сутки внутривенно 2 дня с переходом на таблетированные формы 0, 5 г 3 раза в день до 7 дней; диклофенак внутримышечно в дозе 75 мг (1 ампула) 2 раза в день 1 день, затем 75 мг (1 ампула) 1 раз в день 5 дней.

Пациенток разделили на 2 группы: основную (84) и группу сравнения (80). В основной группе со 2-х суток медикаментозной терапии применяли лазеро-магнитопунктуру на органоспецифические точки влагалища на аппарате КАП-ЭЛМ-01 «Андрогин». Одномоментное односкоростное (синфазное) лазерное непрерывное воздействие с суммарной мощностью 7 мВТ и магнитной индукцией 15 мТл осуществляли влагалищным датчиком, который устанавливался в проекции сосудисто-нервных пучков, идущих по ребрам матки. Сеансы по 10 мин проводили ежедневно в утренние часы в течение 5 дней [22]. Исследование проходило с разрешения регионального исследовательского этического комитета Волгоградской области (протокол № 211-2015 от 17.03.2015 г.). Оценку функциональной активности и структурной целостности сосудистого эндотелия больных проводили путем выполнения пробы с постокклюзионной вазодилатацией (ПОВД) плечевой артерии (ПА) и реактивной гиперемией (РГ) по методике D.S. Celermajer [23]. По результатам измерений рассчитывали процент расширения ПА в ответ на РГ. Признаком умеренной ЭД считали расширение ПА менее 10%. Признаком выраженной ЭД считали сужение диаметра ПА. Количество десквамированных эндотелиальных клеток (ДЭК) в плазме крови определяли по методу J. Hladovec [24]. ДЭК от 6 до 10×105/л характеризовали умеренной степенью повреждения стенок сосудов, 11–25×105/л – средней, 26×105/л и выше – выраженной. Биохимические маркеры эндотелиальной дисфункции: метаболит оксида азота (NO), ингибируемую эндотелиальную NO-синтазу (iNOS), эндотелин-1 (ЭТ-1) определяли методом иммуноферментного анализа в сыворотке крови с помощью тест-системы Cloud-CloneCorp (Китай). Исследования проводили при поступлении пациенток в стационар и на 7-е сутки от начала лечения. Дополнительно изучаемые маркеры ЭД были определены у 20 здоровых женщин-добровольцев репродуктивного возраста, обратившихся за подбором метода контрацепции (контрольная группа).

Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica 6.0 (разработчик StatSoft.Inc). Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению, для этого использовали критерий Колмогорова–Смирнова. В случае описания количественных показателей, имеющих нормальное распределение, проводили расчет средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), с дальнейшим представлением данных в формате М (SD). Номинальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей. При сравнении средних величин в нормально распределенных совокупностях количественных данных рассчитывался t-критерий Стьюдента. При сравнении средних показателей, рассчитанных для связанных выборок, использовали парный t-критерий Стьюдента. Сравнение номинальных данных проводили при помощи критерия χ2 Пирсона. Различия показателей считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение

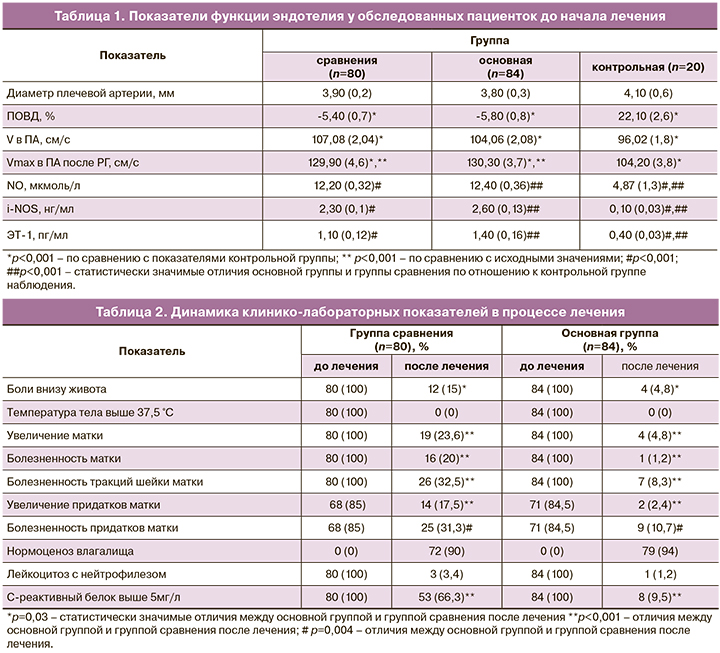

Все обследованные пациентки с острыми ВЗОМТ предъявляли жалобы на боли внизу живота, сопровождавшиеся повышением температуры тела выше 37,5 °С. Осмотр шейки матки и стенок влагалища в зеркалах выявил наличие цервицита у 157 (95,7%) и патологических белей у 159 (96,9%) обследованных. Проведение бимануального исследования во всех случаях выявило наличие острого метроэндометрита, проявления острого сальпингоофорита имели место у 139 (84,8%) пациенток. В лейкоцитарной формуле отмечался воспалительный сдвиг влево с увеличением количества палочкоядерных форм (12 (2,8)%). Число сегментоядерных нейтрофилов составило в среднем 62 (1,3)%. С-реактивный белок был положительным у всех обследованных больных – 11 (4,6) мг/л. УЗИ органов малого таза подтвердило наличие сальпингоофорита у 142 (86,6%) и эндометрита у 164 (100%) пациенток. Микробиота влагалища и цервикального канала (ЦК) характеризовалась снижением частоты выявления лактобацилл <104 КОЕ/мл (98,7%) (р<0,001) и повышением частоты определения Enterobacteriaceae (E. coli), энтерококков и анаэробной (Staphylococcus spp.) флоры 106 КОЕ/мл (96,3%) (р<0,001). Ни в 1 случае нами не была обнаружена гонококковая или хламидийная инфекция. Клинико-лабораторные и инструментальные данные, свидетельствующие об остром воспалительном процессе в половых органах, сопровождались изменением состояния сосудистого эндотелия (табл. 1).

Анализ полученных результатов выявил, что у всех обследованных в состоянии покоя величина среднего диаметра ПА достоверно не различалась. У женщин из группы контроля была нормальная реакция ПА в пробе с РГ, где вазодилатация была более 10%. ПОВД плечевой артерии у пациенток с острыми ВЗОМТ снижалась в 4,1 раза относительно показателей обследованных контрольной группы (р<0,001), что указывало на парадоксальную вазомоторную реакцию, обусловленную сужением сосуда. Скорость кровотока в ПА исходно в 1,1 раза превышала показатели контрольной группы, а в фазу РГ ее значения возрастали, в 1,6 раза превышая данный показатель в группе контроля и в 1,2 раза – относительно исходных данных (р<0,001). Уровень NO был в 2,5 раза выше по сравнению с показателями группы контроля (р<0,001), при этом уровень в сыворотке крови i-NOS также был повышен. Однако обращало на себя внимание и повышение уровня ЭТ-1, который в 2,8 раза был выше, чем у обследованных группы контроля (р<0,001).Следовательно, в острой стадии воспаления у всех пациенток наблюдалось нарушение сосудодвигательной функции эндотелия с выявленной вазоконстрикцией, что подтверждалось данными пробы с РГ, в результате которой процент прироста диаметра ПА был значительно ниже, чем в контрольной группе (р<0,001). Количество ДЭК как показателя повреждения сосудистой стенки у больных с острыми ВЗОМТ также увеличивалось (р<0,001) по сравнению со здоровыми женщинами контрольной группы. Так, у здоровых женщин количество ДЭК составило 2,64 (0,76)×105/л, в то время как у больных этот показатель составил 24,2 (1,64)×105/л в группе сравнения и 23,8 (1,42)×105/л р – в основной группе соответственно (р<0,001). Полученные результаты подтверждают наличие ЭД у пациенток с острыми ВЗОМТ.

К 7-м суткам проведенного лечения болевой синдром купировали у 80 (95,2%) пациенток основной группы против 68 (85%) обследованных группы сравнения (p=0,03), а температурная реакция нормализовалась у всех обследованных (табл. 2).

Увеличение матки отсутствовало у 95,2% пациенток основной группы и у 76,4% пациенток группы сравнения, болезненность матки – у 98,8% пациенток основной группы против 80% в группе сравнения (p<0,001).Это подтверждалось и результатами УЗИ органов малого таза, где отмечалась нормализация размеров матки и яичников у 78 (92,6%) пациенток основной группы против 52 (65%) обследованных группы сравнения (p<0,001). При этом повышенный лейкоцитоз у больных основной группы сохранялся лишь у 1 пациентки, а положительный С-реактивный белок встречался на 56,8% реже, чем у больных группы сравнения (p<0,001). Изменение клинико-лабораторных показателей в основной группе подтверждалось данными изучения маркеров состояния сосудистого эндотелия (табл. 3).

Показатель ПОВД ПА на 7-й день от начала комплексного лечения возрастал у всех пациенток с острыми ВЗОМТ, не достигая значений здоровых обследованных. Так, в группе сравнения он увеличился лишь в 1,9 раза и оставался отрицательным (р<0,001). Подобная сосудистая реакция указывала на сохраняющуюся парадоксальную вазоконстрикцию и выраженную ЭД, несмотря на проводимую медикаментозную терапию. В основной группе установлено более заметное возрастание ПОВД по сравнению с исходным показателем (р<0,001), однако и ее значения не достигали показателей здоровых женщин, что свидетельствовало об умеренной ЭД. Максимальная скорость кровотока в ПА после проведения постокклюзионной пробы у пациенток группы сравнения существенно не изменялась относительно исходного ее значения. В то время как у пациенток основной группы эта разница оказалась статистически значимой (р<0,001), при этом Vmax приблизилась к значениям здоровых обследованных (р<0,001). На фоне проведенного лечения у пациенток основной группы отмечалось снижение содержания NO в сыворотке крови в 1,5 раза по сравнению с указанным показателем до начала лечения, и лишь в 1,4 раза он превышал значения группы контроля против 1,7 раза в группе сравнения (р<0,001). Количество ЭТ-1 у пациенток основной группы снижалось в 2,3 раза по отношению к исходным данным и всего лишь в 1,5 раза превышало показатели здоровых женщин (р<0,001). Уровень ЭТ-1 в сыворотке крови пациенток группы сравнения практически не изменялся и в 2,5 раза превышал показатели здоровых женщин (р<0,001). Незначительное влияние общепринятого медикаментозного лечения на стенку сосудов подтверждалось динамикой показателя повреждения сосудистой стенки ДЭК, который на фоне терапии уменьшался у всех пациенток с острыми ВЗОМТ (р<0,001). Однако у больных группы сравнения он снизился лишь в 2,3 раза и в 3,9 раза превышал показатели здоровых женщин (p<0,001). В основной же группе снижение количества ДЭК в 3,9 раза приблизило его значение к показателям женщин контрольной группы (p<0,001).

Проведенное исследование подтвердило особенности течения ВЗОМТ на современном этапе. В период обострения в полимикробных ассоциациях аэробов ни у одной пациентки не было обнаружено «чистых» патогенов. Несмотря на это, заболевание сопровождалось интоксикационным синдромом с клинико-лабораторным подтверждением воспалительной реакции. Выявлено, что у пациенток с острыми ВЗОМТ в начальный период заболевания имеется выраженная ЭД в виде парадоксального сужения сосудов с усилением скорости кровотока в ответ на постокклюзионную пробу ПА с РГ и повышением уровней маркеров ЭД в сыворотке крови. Увеличение в 2,5 раза уровня NO в ответ на острое воспаление с интоксикацией является «защитной» реакцией организма, но сочетание его с повышением ЭТ-1 доказывает усиление синтеза как вазоконстрикторных, так и вазодилатирующих субстанций, способствующих повреждению стенки сосудов и увеличению количества ДЭК в периферической крови. Несмотря на проведенное лечение и купирование интоксикационного синдрома, у пациенток группы сравнения сохранялись клинико-лабораторные и ультразвуковые проявления воспалительного процесса. Это сопровождалось стойким нарушением функции эндотелия в виде отрицательных показателей ПОВД, незначительного снижения NO с высоким уровнем ЭТ-1 и умеренно высоким количеством ДЭК, существенно превышающих показатели здоровых женщин. Следовательно, сохраняющаяся ЭД может обусловить нарушение репарации и регенерации тканей и способствовать хронизации воспалительного процесса. Полученные данные согласовываются с исследованиями, доказывающими наличие ЭД у больных с воспалительными процессами в других органах [25, 26].

Учитывая выявленные изменения функции эндотелия в динамике общепринятого лечения, нами разработан и применен способ лечения пациенток с острыми ВЗОМТ с использованием лазеро-магнитного излучения. Сочетанное воздействие преформированных и лекарственных факторов в остром периоде заболевания более чем в 3 раза сократило продолжительность болевого синдрома. Данные бимануального влагалищного исследования свидетельствовали о достоверном увеличении к концу курса стационарного лечения числа пациенток основной группы, у которых отсутствовали признаки воспаления относительно группы сравнения. Это подтверждалось нормализацией лейкоцитоза у 98,8% и отсутствием С-реактивного белка у 90,5% пациенток, а также данными УЗИ органов малого таза, где изменения воспалительного характера в матке и придатках отмечались лишь в 7,5% случаев. Снижение скорости кровотока и увеличение показателя ПОВД в ПА свидетельствовало о восстановлении сосудодвигательной функции эндотелия, что сопровождалось уменьшением количества ДЭК в периферической крови более чем в 3 раза. Достижение более выраженного клинического эффекта и восстановление функции эндотелия, на наш взгляд, обусловлено специфическим действием выбранных физических факторов на сосудистый компонент воспалительного процесса. Магнито-лазерная стимуляция способствует восстановлению скорости кровотока, устраняя спазм сосудов, улучшению реологических свойств крови и микроциркуляции. Стимуляция биологически активных точек влагалища обеспечивает быструю передачу импульсов в центральную нервную систему и обусловливает седативное и анальгетическое действие процедуры [22]. Необходимо подчеркнуть момент воздействия – 2-й день от начала лечения, когда после старта медикаментозной терапии, способствующей подавлению микробной флоры, устранению гиповолемии, уменьшению отека и болевого синдрома добавляется физиотерапия слабыми энергиями, которые не способны вызвать парадоксальной реакции на фоне еще не купированного полностью воспаления. Представленная методика создает условия для плавного и непрерывного перехода лечебного воздействия от интенсивного к реабилитационному. Это позволяет избежать формирования стойких морфофункциональных нарушений в виде фиброзно-склеротических процессов в малом тазу.

Заключение

Таким образом, при остром воспалении органов малого таза у женщин выявлены признаки ЭД, которые полностью не устраняются назначением лекарственной терапии. Раннее назначение (со 2-х суток лечения в остром периоде заболевания) магнито-лазерной вагинальной терапии, способствующей устранению сосудистых нарушений не только в очаге воспаления, но и в организме в целом, обеспечивает сокращение продолжительности болевого и интоксикационного синдромов, уменьшает риск хронизации воспаления и способствует профилактике спайкообразования.