Проблема негативного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека является актуальной в современном мире [1, 2]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опасные факторы окружающей среды ответственны за четверть всего бремени болезней в мире и более чем за треть болезней среди детей [3]. Повсеместное распространение загрязнителей, их неблагоприятное воздействие на окружающую среду, параметры биосферы и здоровье человека вызывают обеспокоенность научного сообщества.

Под загрязнением окружающей среды (почвы, воздуха, природных вод) понимают качественные и количественные изменения ее составляющих: повышение концентраций характерных для биосферы веществ, содержание биологических компонентов, физических факторов, или внесение новых, не свойственных компонентов, оказывающих неблагоприятное воздействие на экосистемы и здоровье человека [4]. С точки зрения влияния на репродуктивное здоровье человека, наиболее важное значения имеют вещества, попадающие в биосферу в результате различных аспектов жизнедеятельности человека, или антропогенные химические вещества (АХВ).

Репродуктивная система человека более уязвима перед воздействием АХВ по сравнению с соматическими системами. Во-первых, многие АХВ являются эндокринными разрушителями, т.е. могут изменять действие различных гормонов, которые регулируют функцию репродуктивной системы. Во-вторых, возможно прямое повреждение репродуктивных тканей. В-третьих, АХВ негативно влияют на митотическое, и особенно редукционное деление, приводя к нарушению оогенеза, сперматогенеза и раннего эмбрионального развития. В исследованиях показано негативное влияние АХВ на репродуктивное здоровье [5–7], однако значительным недостатком является анализ только отдельных веществ. Изучение комплексного влияния АХВ на репродуктивное здоровье является актуальной научной задачей.

Цель исследования: проанализировать связь между уровнем АХВ в организме пациенток и результатами лечения бесплодия методами ВРТ.

Материалы и методы

В проспективное исследование включены 300 супружеских пар, обратившихся для проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в период с 2017 г. по 2018 г. Все пациенты не имели противопоказаний к лечению.

Критериями включения в исследование были: нормальный кариотип обоих супругов, фертильная или субфертильная сперма супруга, возраст женщины от 18 до 39 лет включительно, индекс массы тела (ИМТ) женщины от 19 до 25 кг/м2 включительно. Критериями исключения были: использование донорских гамет или суррогатного материнства, а также получение 3 ооцитов и менее в день трансвагинальной пункции яичников. Все пациентки постоянно проживали на территории г. Москвы в течение последних 5 лет.

Все включенные в исследование супружеские пары были обследованы согласно приказу Минздрава России №107н от 30.08.2012 г. «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [3].

Овариальная стимуляция проводилась по протоколу с антагонистами гонадотропин рилизинг-гормона, доза гонадотропинов была подобрана индивидуально лечащим врачом. Трансвагинальная пункция, эмбриологический этап, перенос эмбриона в полость матки, поддержка лютеиновой фазы и посттрансферного периода у всех пациенток проведена по стандартному протоколу [8]. Оплодотворение ооцитов осуществляли с помощью интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит.

Забор венозной крови для проведения исследования осуществляли в день трансвагинальной пункции, после чего образцы подвергали криоконсервации при t=-70°С. Определение уровня поллютантов (ртуть, свинец, кадмий, бисфенол А) проводили методом масс-спектрометрии.

При визуализации плодного яйца в полости матки через 3 недели после переноса эмбриона регистрировали клиническую беременность.

Статистический анализ

Для статистического анализа использовался пакет статистических программ Statistica 12 (США). Данные с ненормальным распределением представлены как медиана (интерквартильный размах). Статистический анализ проводился с применением χ2-теста для сравнения категориальных переменных, теста Манна–Уитни/Краскела–Уоллиса для сравнения медиан (при ненормальном распределение данных). Тест χ2 проводили после построения таблиц сопряженности. Для небольших выборок был применен точный критерий Фишера. Для сравнения бинарных данных мерой сравнения явилось относительный риск (ОР) с доверительным интервалом 95% (95% ДИ).

Различия между статистическими величинами считали статистически значимыми при уровне р<0,05.

Исследование было одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России. Все пациенты, включенные в исследование, подписали информированное согласие.

Результаты

Пациентки, включенные в исследование, были среднего возраста, с нормальным ИМТ и овариальным резервом. Медиана возраста составила 31 год (29–34), ИМТ – 21,6 кг/м2 (20,4–23,5), уровень антимюллерова гормона (АМГ) – 3,2 нг/мл (1,9–5,8). Всем пациенткам определяли уровень свинца, кадмия, ртути и бисфенола А в крови. Была разработана условная шкала для оценки суммарного уровня поллютантов в организме. В случае, если уровень вещества превышал медианный уровень – присваивался 1 балл, верхний квартиль – 2 балла, 97,5 перцентиль – 3 балла. Таким образом, каждой пациентке было присвоено определенное количество баллов (табл. 1).

Медиана составила 3 балла, интерквартильный размах 2–4 балла, минимум 0 баллов, максимум 9 баллов. Количество баллов по уровню тяжелых металлов находилось в положительной связи (р<0,05), но не имело корреляционной связи с количеством баллов по уровню бисфенола А. С помощью ROC-анализа был определен пороговый уровень баллов, влияющий на вероятность наступления беременности (5 баллов). Затем пациентки были разделены на группы в зависимости от уровня поллютантов: группу 1 составили 73 пациентки, имеющие 5 и более баллов, группу 2 – 227 пациенток, имеющих 4 и менее балла.

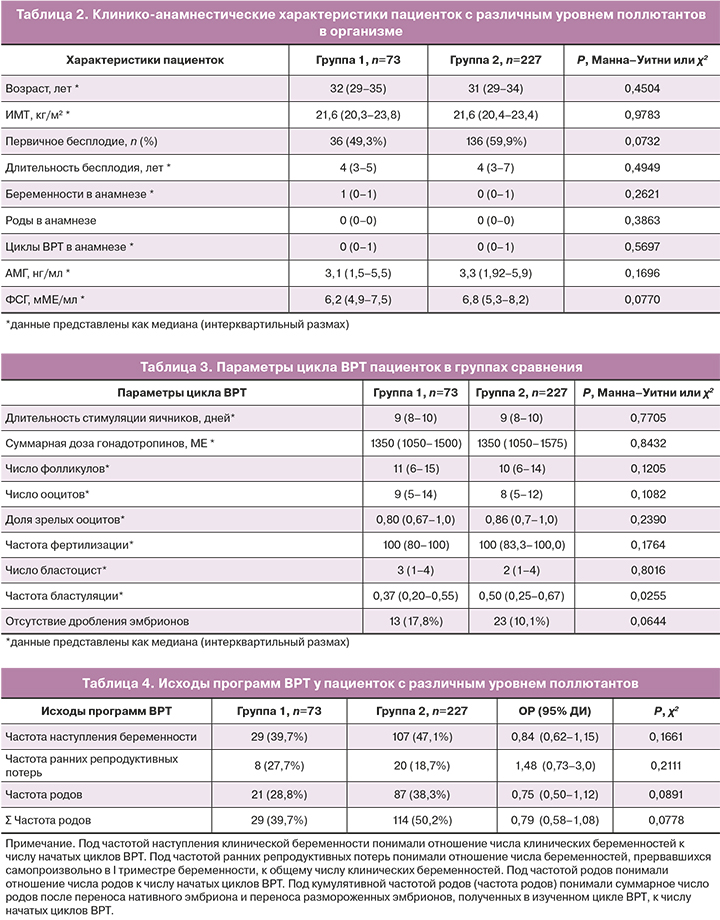

При анализе клинико-анамнестических характеристик не было выявлено статистически значимых различий между группами, что представлено в таблице 2.

Далее были проанализированы параметры цикла стимуляции яичников; различий в длительности стимуляции яичников и суммарной дозе гонадотропинов не выявлено.

При сравнении эмбриологических параметров выявлено погранично значимое снижение частоты бластуляции в группе пациенток с высоким уровнем поллютантов. Частота отсутствия дробления эмбрионов составила 17,8% в группе 1 по сравнению с 10,1% в группе 2, р=0,0644, ОР=1,6 (95% ДИ 0,98; 2,59) (табл. 3).

При оценке клинических исходов циклов ВРТ отмечено тенденция к снижению частоты наступления клинической беременности и родов, повышению частоты ранних репродуктивных потерь в группе пациенток с высоким уровнем поллютантов (табл. 4). Несмотря на отсутствие статистически значимых различий между группами, частота родов в группе с высоким уровнем поллютантов составила 28,8%, по сравнению с 38,3% в группе с низким уровнем поллютантов (дельта 9,5%).

Обсуждение

Особенностью данного исследования является определение уровня поллютантов из различных групп (металлы/органические соединения) в крови пациенток, имеющих бесплодие и обратившихся для проведения программ ВРТ.

Отмечена положительная корреляция между уровнем различных тяжелых металлов у одних и тех же пациенток (т.е. ртути, свинца и кадмия), что может быть связано с наличием генетической предрасположенности к накоплению тяжелых металлов (т.к. металлы характеризуются длительным периодом выведения).

При этом связи между тяжелыми металлами и бисфенолом А не отмечено. Вероятно, повышенная экспозиция к бисфенолу А в большей степени связана с образом жизни, чем с генетическими особенностями организма.

В результате проведенного исследования разработана условная шкала для оценки суммарного уровня поллютантов (тяжелых металлов и бисфенола А) в организме пациентки.

Определение порогового уровня баллов позволило разделить пациенток на группы с низким и высоким уровнем поллютантов в организме. При оценке эмбриологического этапа отмечено снижение качества эмбрионов в группе с высоким уровнем поллютантов. Негативное влияние органических АХВ на ооциты и эмбрионы (индукция апоптоза, нарушение митотического и редукционного деления) показано на животных моделях [9]. Аналогичное воздействие предполагается также у человека, хотя патогенетические механизмы воздействия АХВ не до конца изучены [10].

При оценке клинических результатов программ ВРТ отмечена тенденция к снижению частоты наступления беременности и родов в группе пациенток с высоким уровнем поллютантов, хотя различия не достигли статистической значимости. Полученные данные согласуются с данными литературы: в исследованиях показано влияние АХВ на различные аспекты эмбриологического этапа, параметры спермограммы или концентрацию стероидных гормонов, однако прямой связи между уровнем АХВ и клиническими исходами не зарегистрировано [11]. Отсутствие четкой статистической связи между уровнем АХВ и исходами ВРТ затрудняет вычисление пороговых уровней для отдельных веществ. Однако большинство исследователей придерживаются мнения, что АХВ могут оказывать токсическое влияние даже в небольших концентрациях [12]. Полученные нами данные подтверждают токсическое воздействие АХВ на репродуктивную систему человека, в особенности при сочетанном воздействие нескольких веществ.

Заключение

Повышение уровня АХВ в организме пациенток с бесплодием ассоциировано со снижением качества эмбрионов и эффективности программ ВРТ.