В структуре урогенитальных инфекций, в особенности у женщин, лидирующие позиции занимают грибы рода Candida. Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) в настоящее время является наиболее частой патологией в акушерско-гинекологической практике, с тенденцией к росту как частоты острых, так рецидивирующих форм заболевания [1]. В последние годы проблема хронического рецидивирующего ВВК привлекает все большее внимание врачей акушеров-гинекологов; по данным различных авторов частота рецидивов ВВК более 4 эпизодов в течение года составляет 10–20 % [2, 3]. Известно, что у 50% женщин с хроническим рецидивирующим ВВК симптомы заболевания появляются в интервале от нескольких дней до 3 месяцев после успешного излечения эпизода ВВК [4].

В настоящее время известно 196 видов грибов рода Candida, из них патогенны для человека 27 [1]. За последние 10 лет частота ВВК возросла более чем в 2 раза, основная роль в его возникновении принадлежит Candida albicans, выделяемой по данным разных авторов в 60–95% случаев [2, 3]. Несмотря на то, что представители кандидозной инфекции входят в состав нормальной микрофлоры влагалища, при превышении допустимого титра они способны вызывать патологические состояния, нарушения микробиоценоза влагалища и локального иммунитета женских половых органов.

Вопрос о причинах формирования рецидивирующих форм хронического ВВК не решен окончательно, т.к. возникновение рецидивов возможно и у женщин, не имеющих общеизвестных факторов риска, провоцирующих обострение заболевания [4].

С учетом накопленных на сегодняшний день сведений о механизмах резистентности кандидозной инфекции, особое внимание исследователи, занимающиеся проблемой хронического рецидивирующего ВВК, направляют на изучение вопросов функционирования и регуляции локальных подсистем иммунитета, в частности иммунитета слизистых генитального тракта [1, 5–8]. Исходя из этого, обоснованным подходом является применение в схемах лечения хронического рецидивирующего ВВК иммунотропных препаратов [9, 10]. Однако попытки включения в комплекс лечебных мероприятий некоторых иммунопрепаратов несколько повысили эффективность лечения, но не решили проблемы полностью [1, 5]. Это связано с отсутствием направленного назначения этих препаратов, многообразием и неоднозначностью представлений об иммунных реакциях со стороны слизистых в случаях Candida-ассоциированных инфекций [6, 7]. Вместе с тем, учет возможностей отдельно взятых препаратов, способных осуществлять коррекцию на уровне субпопуляций иммунорегуляторных клеток, возможно, позволит выделить способы терапии хронического рецидивирующего ВВК, направленные, с одной стороны, на наиболее полную микробиологическую санацию, а с другой – на нормализацию локальной иммунореактивности клеток вагинального биотопа.

Препаратом выбора в этиотропной терапии ВВК является флуконазол; учитывая то, что доминирующий возбудитель данной патологии – C. albicans широкое распространение и применение получил препарат триазолового ряда – дифлюкан, действующим веществом которого является флюконазол, изначально синтезированный лабораторией Pfizer. Таким образом, препарат дифлюкан является оригинальным лекарственным средством в терапии ВВК [3, 8, 9].

Цель исследования: определить клиническую эффективность применения триазольного противогрибкового препарата дифлюкан в терапии рецидивирующих форм ВВК.

Материал и методы исследования

Проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 40 пациенток в возрасте от 33 до 50 лет, госпитализированных в отделение гинекологии, с наличием различной патологии органов репродуктивной системы. Из них у 30 пациенток диагностированы рецидивирующие формы хронического ВВК в стадии обострения (основная группа). В то время, как у 10 обследованных не выявлено клинико-лабораторных признаков кандидозной инфекции. Всем пациенткам в дополнении к общеклиническим методам обследования, проводилось бактериоскопическое и бактериологическое исследование отделяемого из влагалища и цервикального канала, определение уровня концентрации про – и противовоспалительных цитокинов: интерлейкинов 4 (IL-4), фактора некроза опухоли –α (ФНО-α) и интерферона гамма (IFN-γ) в цервикальной слизи, путем иммуноферментного анализа, с использованием набора реагентов «Цитокин». Фагоцитарную активность нейтрофиллов оценивали в тесте с живой культурой Staphylococcus aureus; фагоцитарный показатель и фагоцитарное число нейтрофилов вычисляли по В.М. Берману и Е.М. Славской. Всем пациенткам основной группы проводилась системная антимикотическая терапия препаратом дифлюкан в дозе 150 мг – однократно, с последующим проведением курса противорецидивной терапии (дифлюкан – 150 мг один раз в неделю в течение 4–6 месяцев). В дополнении к препаратам с фунгицидной активностью всем пациенткам основной группы проводилась коррекция иммунного статуса комбинированным иммунобиологическим препаратом кипферон в виде вагинальных суппозиториев (по 1 суппозиторию два раза в день, вагинально, курсом 10 дней). Пациенткам основной группы проводилось трехкратное микроскопическое и культуральное исследование отделяемого половых путей (до начала терапии, через 14 дней от начала терапии и спустя 6 месяцев от начала терапии). Определение уровня концентрации про- и противовоспалительных цитокинов и изучение фагоцитарной активности нейтрофилов в цервикальном секрете у пациенток основной группы проводилось дважды: до начала терапии и спустя 6 месяцев.

Статистическую обработку полученных данных проводили пакетом статистических программ Statistica 8.0 с вычислением средней арифметической (М), медианы (МЕ) стандартного отклонения (SD), доверительного интервала (ДИ) для разности параметрических показателей. Достоверными считали различия параметрических показателей при р<0,05.

Результаты исследования

Результаты исследования

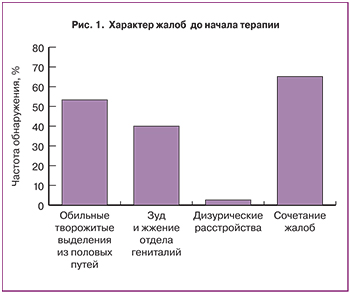

Анализ жалоб пациенток основной группы до проведения терапии показал, что 16 (53,3%) женщин отмечают обильные выделения из половых путей; зуд и жжение в области наружных половых органов имели место у 12 женщин (40,0%); у 2 (6,6%) пациенток определялись дизурические расстройства. Как правило, у одной пациентки выявлялось сочетание несколько жалоб (рис. 1). В контрольной группе данные жалобы не зарегистрированы.

При анализе динамики жалоб на фоне проводимой терапии выявлено, что к 4-му дню комплексного лечения 28 (93,3%) пациенток отметили субъективное улучшение самочувствия, проявляющееся уменьшением количества выделений из половых путей, снижением интенсивности зуда и жжения в области половых органов. При гинекологическом осмотре на 4-й день от начала терапии незначительная гиперемия в области больших половых губ сохранялась лишь у 2-х (6,6%) пациенток основной группы, в то время как, до начала терапии явления гиперемии, отека как вульвы, так и стенок влагалища имели место в 76,6% наблюдений (p<0,05).

При микробиологическом исследовании отделяемого из влагалища грибы рода Candida были выявлены у всех обследованных основной группы и отсутствовали у пациенток контрольной группы. При определении видового состава дрожжевых грибов у больных основной группы выявлено, что возбудителями ВВК у 25 (83,3%) пациенток были грибы Candida albicans, а у 5 (16,7%) обследованных – Сandida glabranta.

При оценке клеточных факторов вагинального секрета установлено, что исходно у пациенток с обострением хронического рецидивирующего ВВК общее число лейкоцитов было достоверно выше, чем у пациенток группы контроля, составляя 17,1±0,1 клеток в поле зрения и 6,6±2,0 клеток в поле зрения, соответственно (р<0,05). При изучении фагоцитарной активности нейтрофилов вагинального секрета у пациенток основной группы выявлено исходное снижение активности и интенсивности фагоцитоза по сравнению с аналогичными параметрами в группе контроля, составляя 24,1±0,5% у пациенток основной группы и 35,4±2,3% у пациенток группы контроля (p<0,05).

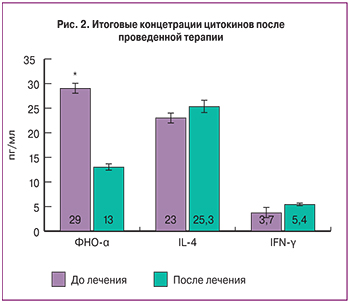

Исследование цитокинового статуса на локальном уровне до начала терапии показало: достоверное увеличение уровня концентрации провоспалительного цитокина ФНО-α у пациенток основной группы (P<0,05), повышение концентрации провоспалительного IFN-γ в цервикальной слизи у пациенток с обострением хронического рецидивирующего ВВК по сравнению с группой контроля не обладает статистической значимостью (табл. 1)

При изучении цитокинового статуса у пациенток основной группы выявлено нарушение баланса между противовоспалительными и провоспалительными цитокинами, в пользу последних. Повышенная выработка провоспалительных цитокинов является одним из факторов неспецифической защиты слизистых оболочек органов репродуктивной системы и отражает активацию локального звена гуморального иммунитета.

При микробиологическом исследовании через 14 дней от начала терапии установлено, что элиминация дрожжеподобных грибов из вагинального отделяемого достигнута у 29 женщин (96,7%). У одной пациентки (3,3%) повторно выделены грибы Candida albicans в небольшом количестве (103 КОЕ/мл). При этом Candida albicans обнаружена только при культуральном исследовании, а вагинальный мазок при микроскопии соответствовал критериям нормы.

При контрольном клинико-микробиологическом исследовании через 6 месяцев от начала терапии рецидив заболевания отмечен у 1 (3,3%) обследуемой. При опросе пациентки установлено, что клинические проявления заболевания появились после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции. Клинически и микробиологически подтвержден рецидив ВВК. Идентификация возбудителей рецидива заболевания показала, что этиология заболевания, относились к Candida albicans.

Оценка клеточных факторов вагинального секрета в процессе лечения показала достоверное снижение общего числа лейкоцитов при контрольном исследовании, составляя 10,3±3,1 клеток в поле зрения, в сравнении с исходными данными (р<0,05). Фагоцитарное число у пациенток основной группы ко времени визита 2 увеличилось в 2 раза, в то время как в группе сравнения возрастание произошло в 1,3 раза (таблица 2; р<0,05).

Функциональная активность нейтрофилов вагинального секрета у пациенток с хроническим рецидивирующим ВВК была исходно ниже активности и интенсивности фагоцитоза в группе контроля. Однако, через 6 месяцев от начала лечения, как представлено в таблице 2, у пациенток основной группы отмечалось достоверное возрастание активности фагоцитоза (p<0,05). Также после проведенной терапии отмечалась тенденция к увеличению интенсивности фагоцитоза и фагоцитарного числа, что свидетельствует о важной роли состояния локального иммунитета в формировании рецидивирующих форм ВВК.

При анализе динамики цитокиновых изменений на локальном уровне, спустя 6 месяцев от начала терапии выявлено достоверное снижение концентрации провоспалительного цитокина ФНО-α в цервикальном секрете на фоне незначительного прироста концентрации IFN-γ (рис. 2).

При анализе динамики цитокиновых изменений на локальном уровне, спустя 6 месяцев от начала терапии выявлено достоверное снижение концентрации провоспалительного цитокина ФНО-α в цервикальном секрете на фоне незначительного прироста концентрации IFN-γ (рис. 2).

Терапия рецидива хронического ВВК способствовала купированию локальной воспалительной реакции путем снижения продукции провоспалительного цитокина ФНО-α, при этом следует отметить, что концентрация в цервикальном секрете IFN-γ, являющимся основным защитным фактором слизистых, напротив имела тенденцию к увеличению, что можно считать благоприятным фактором в профилактике рецидивов ВВК.

Заключение

Таким образом, использование препарата дифлюкан в комплексе с иммуномодулирующей терапией обладает не только этиотропным эффектом, направленным на эрадикацию возбудителя, но и способствует поддержанию активности иммунокомпетентных клеток в отдаленном периоде. Также следует отметить, что за время наблюдения не отмечено побочных действий использованных препаратов, что позволяет рекомендовать антимикотический препарат дифлюкан в комплексе с иммуномодулирующими препаратами в терапии хронического рецидивирующего ВВК.