Частота патологии тазобедренных суставов у населения промышленно развитых стран мира имеет устойчивую тенденцию к росту [1, 2]. В структуре этой патологии одно из первых мест по частоте занимает коксартроз – дистрофическое поражение тазобедренных суставов [3, 4]. Основными причинами развития патологии в них считают снижение общего индекса здоровья современных людей, гиподинамию, нерациональное питание, излишний вес, плохую экологию, инфекции, врожденные заболевания, травмы [5–7]. Анализ пациентов, страдающих коксартрозом, с позиций пола и возраста показывает, что женщины детородного периода занимают значительный удельный вес среди этой категории больных [8–10].

Развивающаяся беременность, в первую очередь, оказывает влияние на тазовое кольцо женщины, неотъемлемыми анатомо-функциональными компонентами которого являются правый и левый тазобедренные суставы. Известно, что заболевания тазобедренных суставов в период беременности, как правило, обостряются [11–13]. В свою очередь, манифестация клинических симптомов коксартроза неблагоприятно сказывается на течении гестационного периода [14, 15].

Цель: изучить характер и частоту клинических симптомов патологии тазобедренных суставов у беременных женщин.

Материал и методы исследования

Располагаем 20-летним опытом динамического наблюдения и лечения 42 беременных женщин, страдавших коксартрозом различной степени тяжести. Возраст исследуемых находился в диапазоне от 17 до 39 лет, составив в среднем 28,5 года.

В общей сложности у 42 женщин дистрофическим процессом было поражено 69 тазобедренных суставов. Односторонняя локализация процесса была у 15 (35,72%±12,37) беременных, двухсторонняя – у 27 (64,28%±9,2).

Самым частым этиологическим фактором развития процесса была врожденная патология тазобедренных суставов, а именно вывих бедра (одно- или двухсторонний) и дисплазия. Установлена указанная патология у 32 (76,2%±7,5) и 4 (9,52%) женщин соответственно.

Значительно реже в качестве пускового механизма развития дистрофического процесса выступили переломы дна вертлужной впадины – 2 (4,76%) беременных. По 1 (по 2,38%) клиническому наблюдению причиной развития патологии в тазобедренных суставах были перенесенный на первом году жизни эпифизарный остеомиелит бедренной кости, врожденная варусная деформация шейки бедренной кости, ревматоидный полиартрит и детский церебральный паралич, проявляющийся паралитическими вывихами бедер.

Для распределения коксартроза по степени тяжести использовали принятую в нашей стране классификацию РосНИИТО им. Р.Р. Вредена [16]. Согласно критериям этой классификации коксартроз первой степени был зарегистрирован у 22 (31,88%±9,9) беременных, второй – у 18 (26,08%±15,5), третьей – у 27 (39,13%±9,4) и асептический некроз головок бедренных костей – у 2 (2,91%) женщин.

Лечение патологии тазобедренных суставов у 24 (57,14%±10,17) исследуемых было проведено консервативными методами, у 18 (42,86%±11,03) – оперативными. При этом у 4 (22,22%) из 18 оперированных женщин объем оперативного вмешательства состоял в тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава.

Через естественные родовые пути родоразрешены 24 (57,14%) беременные, путем кесарева сечения – 18 (42,86%) женщин.

Для установления диагноза коксартроза у исследуемых женщин использовали анализ жалоб, анамнез, ортопедический осмотр. В качестве важнейших источников получения информации служили имевшиеся на руках у беременных медицинские документы (выписные эпикризы, рентгенограммы и компьютерные томограммы тазобедренных суставов), подтверждающие факт патологии, ее характер и использованные методы лечения.

Статистическая обработка клинического материала состояла в определении средней величины (М) и ошибки средней величины (+m).

Результаты исследования и обсуждение

Проведенное клиническое исследование беременных, страдающих патологией тазобедренных суставов, позволило установить характер и частоту основных клинических симптомов коксартроза у женщин в период гестации.

Преобладающим в клинической картине был болевой синдром, доставляющий женщинам наибольшие страдания. Локализовались боли преимущественно в проекции тазобедренных суставов, паховых областей, ягодиц. Сообщили о наличии у них болей указанных локализаций 39 (92,85%±4,12) беременных. До начала вынашивания беременности о наличии болевого синдрома в проекции костей таза рассказали 25 (59,52%±9,81) женщин.

Выраженность болевого синдрома у исследуемых, в соответствии с критериями оценки по визуальной аналоговой шкале [17], находилась в диапазоне от 1 до 6 баллов, составив, в среднем, 4 балла. Интенсивность болей зависела от двух основных факторов: степени тяжести коксартроза и срока гестации. Во всех случаях наблюдалась прямая взаимосвязь: чем более тяжелой была стадия дистрофического процесса в суставе, и чем больше был срок вынашиваемой беременности, тем сильнее по выраженности и продолжительнее по времени был болевой синдром.

Важное клиническое значение в оценке ортопедического статуса исследуемых, придавали установлению асимметрий парных образований таза. Наличие таких асимметрий свидетельствовало о деформациях тазового кольца, что для беременных является неблагоприятным фактором. Установить наличие деформаций таза на основании асимметрии парных костных образований удалось у 12 (28,57%±13,0) женщин.

Кроме этой разновидности асимметрии у 17 (40,47%±11,9) беременных была диагностирована асимметрия мягкотканых образований, прежде всего ягодичных складок. Преобладание мягкотканых асимметрий над костными свидетельствовало о значительной частоте мышечной гипотонии, прежде всего, слабости большой и средней ягодичных мышц. Наиболее достоверным симптомом указанной патологии считали положительный симптом Тренделенбурга, который удалось установить у 9 (21,42%±13,76) беременных (рис. 1).

Суть симптома заключается в том, что в норме, в положении стоя при сгибании ноги в коленном и в тазобедренном суставах, ягодичная складка располагается на одном уровне с ягодичной складкой той конечности, на которой женщина стоит; симптом в этом случае следует расценивать, как отрицательный. При гипотонии средней и малой ягодичных мышц, ягодичная складка во время сгибания ноги будет располагаться ниже, и симптом в этом случае будет считаться положительным [18].

Во всех случаях положительный симптом Тренделенбурга соответствовал той половине таза, которая была поражена коксартрозом.

Клиническое исследование беременных в горизонтальном положении проводили на устройстве, исключающем давление на беременную матку. Умеренная болезненность при нагрузке на крылья подвздошных костей была установлена у 35 (83,33%±6,29) женщин.

На боли в проекции одного из крестцово-подвздошных сочленений указали 14 (33,33%±12,59) беременных. В ходе исследования при пальпации в области сочленения болевой синдром всегда усиливался. Мануальная диагностика, проведенная этим беременным, позволила установить ограничение подвижности в сочленении в 11 (78,57%±12,37) клинических наблюдениях.

Пальпация в проекции сочленений таза сопровождалась пальпаторным исследованием ягодичных мышц. Особое внимание при этом уделяли проекции большого седалищного отверстия таза. Известно, что боли и усиление болезненности при пальпации в этой анатомической области является одним из проявлений синдрома грушевидной мышцы. Болезненное ограничение внутренней ротации бедра различной степени выраженности подтверждало наличие этого синдрома. В ходе исследования клинические проявления синдрома грушевидной мышцы удалось установить у 7 (16,66%±14,0) женщин.

Пальпация в проекции сочленений таза сопровождалась пальпаторным исследованием ягодичных мышц. Особое внимание при этом уделяли проекции большого седалищного отверстия таза. Известно, что боли и усиление болезненности при пальпации в этой анатомической области является одним из проявлений синдрома грушевидной мышцы. Болезненное ограничение внутренней ротации бедра различной степени выраженности подтверждало наличие этого синдрома. В ходе исследования клинические проявления синдрома грушевидной мышцы удалось установить у 7 (16,66%±14,0) женщин.

Исследование беременных в горизонтальном положении лежа на спине, позволило получить еще две важнейших информации, характеризующих ортопедический статус женщин, страдающих коксартрозом. Так, в ходе исследования разница в длине ног была диагностирована у 13 (30,95%±12,82) беременных. Укорочение с одинаковой частотой было установлено как слева, так и справа. Разница в длине ног варьировала от 0,7–0,8 мм до 3,5 см, составив, в среднем, величину укорочения в 1,5 см. Имевшееся укорочение ноги являлось причиной хромоты при ходьбе, и чем больше была разница в длине ног, тем более заметной была хромота. Отчетливо хромата зафиксирована у 9 (21,42%±13,67) женщин.

Важнейшим симптомом патологии у исследуемых беременных были контрактуры в тазобедренных суставах. В ходе проведенного исследования у 31 (73,8%±7,89) женщины были диагностированы ограничения движений в тазобедренных суставах, свидетельствующие о наличии в них контрактур. Во всех случаях определялось ограничение объемов сгибания и наружной ротации бедер, т.е. движений в тех направлениях, которые в первую очередь необходимы для родов через естественные родовые пути. Средний объем амплитуды сгибания бедра в тазобедренном суставе составил 73°, объем наружной ротации – 32º.

Из 18 беременных, родоразрешенных оперативным путем, в 11 (61,11%) клинических наблюдениях показанием для планового кесарева сечения послужила тяжелая патология тазобедренных суставов с деформацией тазового кольца, проявляющаяся лишь качательными движениями в суставах с резко выраженным болевым синдромом. Во всех этих случаях, если бы роды проходили через естественные пути, была бы высокая вероятность получения рождающимся ребенком интранатальной травмы головы, шейного отдела позвоночника и спинного мозга, а у женщины – усугубления клинической симптоматики коксартроза.

Проведенное ортопедическое исследование беременных женщин с коксартрозом позволило получить информацию о характере и частоте основных симптомов патологии, характеризующих состояние тазобедренных суставов: боль (92,85%), мягкотканные (40,47%) и костные (28,57%) асимметрии туловища, укорочение одной из ног (30,59%), контрактуры тазобедренных суставов (73,8%), хромота при ходьбе (21,42%).

Перечисленные клинические симптомы коксартроза отягощали состояние беременных. Но лечебные процедуры, способные хотя бы частично облегчить состояние женщин, были затруднительны вследствие их эмбриотоксического и тератогенного воздействий на развивающийся плод. Вследствие этого диагностические и лечебные мероприятия проводили в послеродовом периоде, а у части женщин – в постлактационный период. Так, 27 (64,28%±8,7) из 42 женщин, вошедших в клиническое наблюдение, после прекращения кормления ребенка грудью, была проведена контрольная компьютерная томография тазобедренных суставов, по результатам которой назначены лечебные и реабилитационные мероприятия в соответствии с тяжестью коксартроза. Двум беременным, например, было рекомендовано оперативное лечение. В одном случае – по поводу асептического некроза головок бедренных костей, во втором – по поводу неоартроза тазобедренного сустава.

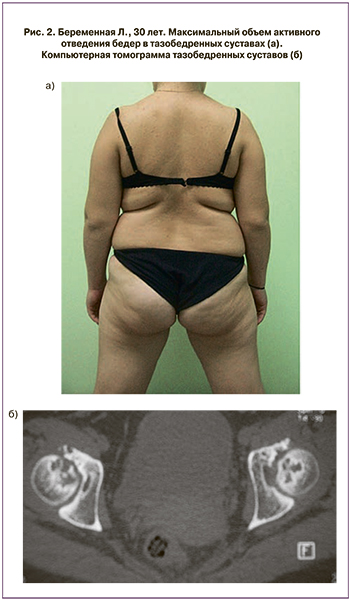

Клинический пример. Беременная Л., 30 лет, срок гестации 32 недели (рис. 2). Женщину беспокоят боли в тазобедренных суставах, усиливающиеся по мере увеличения срока гестации, хромота при ходьбе.

При сборе анамнеза установлено, что боли в проекции тазобедренных суставах женщину беспокоят в течение последних шести лет. Первоначально, без всякой причины, боли появились в правом тазобедренном сустав, через 6 месяцев заболел левый сустав. При рентгенологическом обследовании был диагностирован двухсторонний коксартроз первой степени тяжести. Лечилась у врача-ревматолога медикаментозными средствами. На фоне приема лекарственных препаратов болевой синдром купировался, но как только лечение прекращалось боли возобновлялись. Через 5 лет с момента появления первых болей на основании данных компьютерной томографии был установлен диагноз асептического некроза обеих вертлужных впадин, обеих головок бедренных костей. Женщине было предложено оперативное лечение, от которого она на время отказалась из-за планов вынашивания беременности и рождения ребенка.

Клинически, при осмотре беременной травматологом-ортопедом в сроке гестации 32 недели установлено: контуры таза и тазобедренных суставов обычные. Выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале без приема медикаментозных средств составляет 5 баллов. Осевая нагрузка на крылья подвздошных костей умеренно болезненная. При исследовании длины нижних конечностей установлено укорочение правой ноги на 10 мм. Исследование движений в тазобедренных суставах показало следующие показатели: активное сгибание справа – 75°, слева – 87°; активное отведение справа – 20°, слева – 25°; активное приведение справа – 15°, слева – 20°; внутренняя ротация справа – 25°, слева – 30°; наружная ротация справа – 35°, слева – 40°. Во время оценки стереотипа ходьбы установлена переваливающаяся походка с ноги на ногу.

На основании жалоб, анамнеза, результатов клинического и лучевого исследований тазобедренных суставов женщине был выставлен диагноз: «Беременность 32 недели. Двухсторонняя коксалгия. Асептические некрозы обеих вертлужных впадин, головок обеих бедренных костей. Комбинированные контрактуры тазобедренных суставов. Укорочение правой нижней конечности».

Женщина получила следующие рекомендации травматолога-ортопеда: пользоваться вертельным поясом и ортопедической стелькой, компенсирующей укорочение правой нижней конечности; профилактика развития остеопенического синдрома; положение лежа на боку с согнутыми в коленных и в тазобедренных суставах ногами и подушкой между коленями; дозированное манжеточное вытяжение по оси правого бедра в бассейне (с целью разгрузки тазобедренного сустава) – 10 процедур.

Медикаментозные средства (нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы) женщине не назначались из-за присущего им тератогенного воздействия на развивающийся плод.

Заключение

Различные аспекты патологии тазобедренных суставов у беременных женщин мало знакомы акушерам-гинекологам. По этой причине курация беременных, страдающих этими заболеваниями должна проводиться совместно с ортопедом; при этом диагностическую и лечебную тактику определяет акушер-гинеколог, а травматолог-ортопед выступает в качестве консультанта. Лечение основного проявления коксартроза – болевого синдрома – должно проводиться немедикаментозными методами. После родов и окончания периода лактации необходимо обследование тазобедренных суставов у родильниц и назначения им комплекса лечебных и реабилитационных процедур.