Термин «гипоксия» с точки зрения патофизиологии описывает патологический процесс, характеризующийся абсолютной или относительной недостаточностью энергообеспечения органов и тканей, начальным звеном которого является кислородная недостаточность с последующим нарушением функции клеток и их гибелью [1].

Внутриутробная гипоксия плода – состояние, связанное с недостаточностью энергообеспечения органов и тканей организма плода во время беременности и родов. Различают острую гипоксию, которая развивается в течение короткого времени и обычно характеризуется быстрым прогрессированием, и хроническую, которая развивается в течение длительного времени и может привести к задержке роста плода (ЗРП). Гипоксия приводит к нарушению метаболизма тканей, повышению уровня анаэробного гликолиза, что сопровождается снижением уровня рН крови и увеличением концентрации лактата [2, 3].

Обмен между матерью и плодом осуществляется через плаценту. В зависимости от уровня возникновения гипоксии ее подразделяют на преплацентарную (материнскую), плацентарную и постплацентарную (нарушения у плода).

Таким образом, плацента является центральным звеном системы, определяющей механизмы компенсации кислородной недостаточности.

В настоящее время имеется достаточно большое количество исследований, посвященных изучению состояния плаценты при хронической внутриутробной гипоксии плода. В то же время недостаточно изучен вопрос о роли плаценты и ее компенсаторных механизмов в генезе острой гипоксии плода.

Цель исследования – выявить клинико-морфологические особенности плаценты при развитии острой внутриутробной гипоксии плода в родах

Материалы и методы

В исследование были включены 62 перво- и повторнородящие женщины, которые были родоразрешены в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» с 2018 по 2019 г. Все наблюдения разделены на две группы: в основную группу вошли 35 женщин, у которых в родах развилась гипоксия плода, верифицированная по уровню рН артериальной пуповинной крови (<7,12), в группу сравнения – 27 женщин (рН≥7,12) [4, 5].

Критериями включения явились: возраст от 18 до 40 лет, спонтанно наступившая одноплодная беременность, головное предлежание плода, доношенный срок беременности, информированное согласие пациентки на проведение исследования. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Критерии невключения: тяжелая соматическая патология, осложненное течение беременности, аномалии развития матки, пороки развития плода, подтвержденные лабораторно признаки внутриутробной инфекции новорожденного.

Для определения показателей кислотно-основного состояния и газового состава пуповинной крови использовали газовый анализатор ABL800 FLEX (Radiometer Medical ApS, Дания) [6].

Всем пациенткам было проведено патоморфологическое исследование плаценты [2]. Для уточнения роли плаценты в этиологии гипоксии проводили морфологическое исследование плаценты с определением ее массы, размера плацентарного диска, длины и прикрепления пуповины (центральное, парацентральное, краевое), а также степени ее извитости [6, 7]. Для гистологического исследования были взяты образцы ткани плаценты пациенток основной группы и группы сравнения, полученные после оперативных родов. Фрагменты ткани плаценты (размерами 1,5×1,0×0,3 см) брали из парацентральной зоны (включающей ворсинчатый хорион, базальную и хориальную пластинки). Полученные кусочки фиксировали в 10% растворе забуференного нейтрального формалина (Biovitrum, Россия) в течение 24 ч, затем заключали в парафин, затем из них изготавливали срезы толщиной 4 мкм с последующей окраской гематоксилином и эозином. Микроскопическое исследование включало обзорный анализ препаратов ткани плаценты, окрашенных гематоксилином и эозином.

Оценка состояния ворсинчатого дерева была проведена в соответствии со шкалой зрелости ворсинчатого дерева [8]:

- 22 балла – полностью зрелое нормально капилляризированное ворсинчатое дерево с преобладанием терминальных ворсин и наличием зрелых промежуточных ворсин;

- 33 балла – преобладание ветвящихся терминальных ворсин с множественными синцитиальными узелками (выраженный признак Tenney–Parker), множество мелких капилляров в поперечных срезах терминальных ворсин, незрелые промежуточные ворсины отсутствуют;

- 32 балла – менее выраженная форма, чем 33 (умеренно выраженный разветвленный ангиогенез);

- 23 балла – преобладание разветвленного ангиогенеза легкой степени, отражающего наличие компенсаторных механизмов.

Наличие разветвленного ангиогенеза 23–33 балла характерно для ворсинчатого дерева плаценты (в одной терминальной ворсине в норме присутствуют около 3–5 капилляров) [8, 9]. Увеличение количества сосудов и синцитиальных узелков является отражением компенсаторных процессов в плаценте;

- 12 баллов – отставание созревания ворсинчатого дерева, преобладание зрелых промежуточных ворсин, терминальные ворсины единичные, незрелые промежуточные ворсины в виде скоплений (характерно в норме для 34–36 недель);

- 21 балл – баланс между зрелыми промежуточными и терминальными ворсинами;

- 24, 42, 44 балла – неразветвленный ангиогенез (легкой, умеренной, выраженной степени). Преобладание мелких нитевидных терминальных ворсин с длинными широкими капиллярными петлями; значительная разница в диаметре между мелкими терминальными и крупными стволовыми ворсинами.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью статистической программы IBM SPSS Statistics 22 for Windows. Проверку гипотезы о нормальном распределении осуществляли, используя критерий Шапиро–Уилка. При нормальном распределении рассчитывали среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD), использовали t-тест для определения статистической значимости. При распределении признаков, отличных от нормального, использовали тест Манна–Уитни, данные представляли в виде медианы и интерквартильного интервала. Для качественных данных и определения статистической значимости рассчитывали частоты и использовали точный тест Фишера. Различия между сравниваемыми величинами признавали статистически значимыми при р<0,05 (95% уровень статистической значимости).

Результаты

При сравнении исследуемых групп нами не было выявлено значимых различий в возрастных показателях, индексе массы тела (ИМТ), данных акушерского и гинекологического анамнеза, по паритету родов, сроку беременности, продолжительности родов, массе и длине тела новорожденных, а также частоте кесарева сечения (КС) (табл. 1).

В основной группе у 12 (34,28%) женщин потребовалось родоразрешение путем вакуум-экстракции плода против 1 (3,70%) в группе сравнения, р=0,02. Показаниями к вакуум-экстракции плода послужили: острая гипоксия плода и слабость потуг для основной группы, а для группы сравнения – слабость потуг. Частота КС не различалась в группах (р=0,44). Показаниями к КС послужили: слабость родовой деятельности – в основной 1-й группе (9,1%) против 3 (27,27%) в группе контроля (р=0,30); клинически узкий таз – 0 (0%) против 3 (27,27%) соответственно (р=0,18); острая гипоксия плода по данным кардиотокографии – 10 (90,9%) против 5 (45,45%) соответственно (р=0,04).

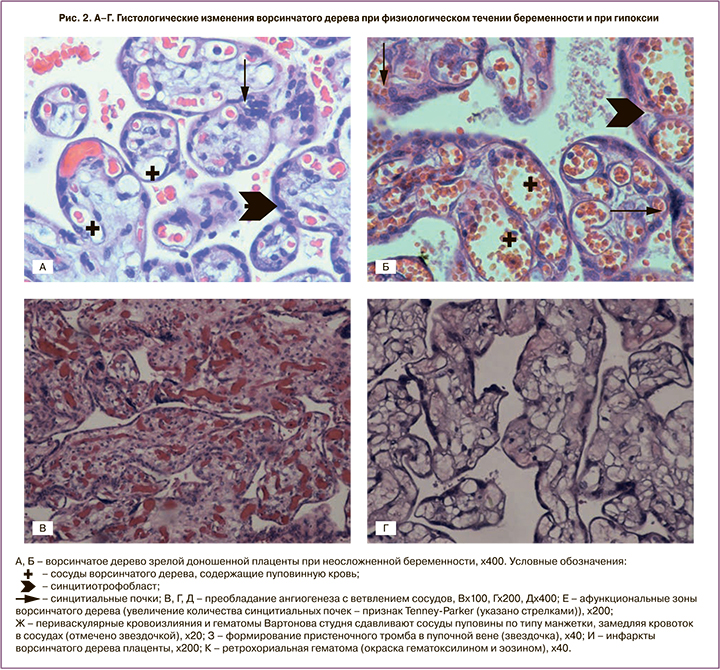

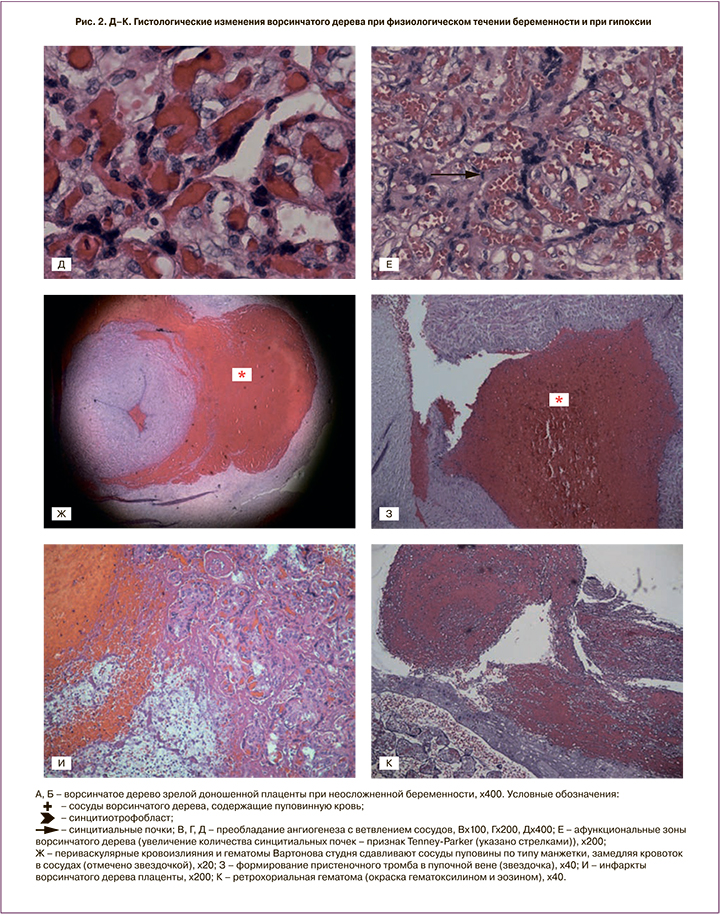

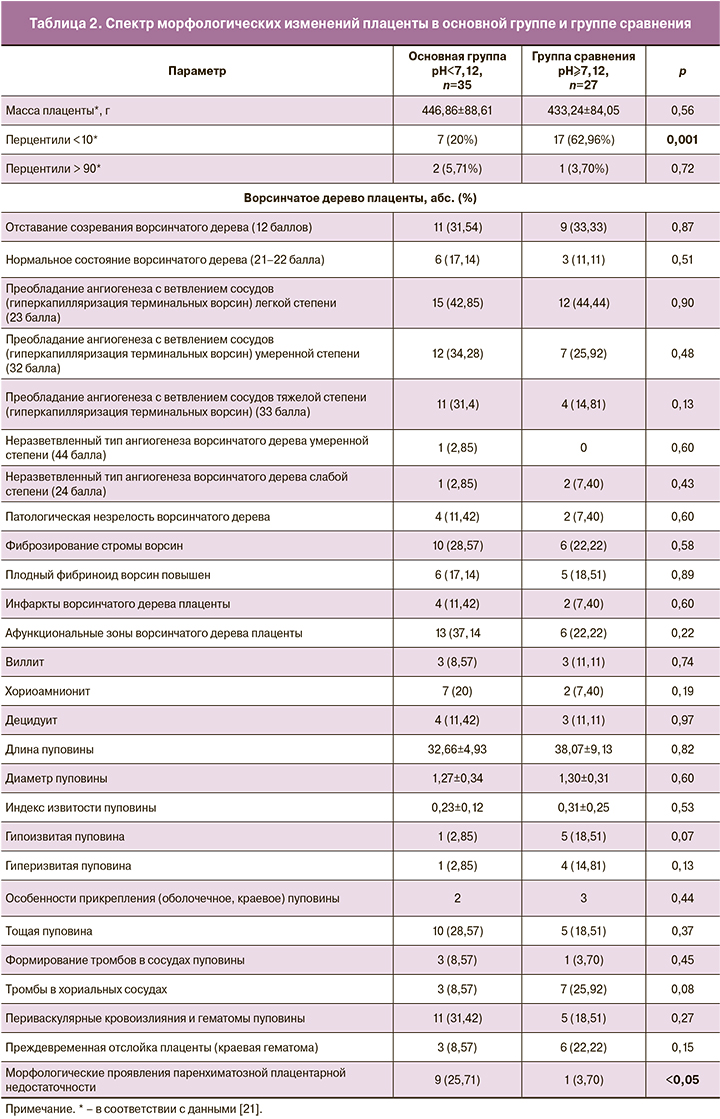

Проанализировано более 30 параметров пуповины и плаценты, связанных с риском развития гипоксии плода в родах (табл. 2, рис. 1, 2, А–К).

При анализе ворсинчатого дерева в основной группе в 23 (65,7%) наблюдениях имелось преобладание ветвящихся терминальных ворсин с повышением количества капилляров и синцитио-капиллярных мембран (преобладание ангиогенеза с ветвлением сосудов) умеренной и тяжелой степени (32–33 балла) [8], что было достоверно чаще, чем в контрольной группе – 11 (40,7%) наблюдений, р=0,051 (рис. 2, А–Д).

Морфологический комплекс, характерный преимущественно для паренхиматозной плацентарной недостаточности – уменьшение количества сосудов в строме ворсин, нарушение ангиогенеза, наличие тромбов, т.е. нарушение васкуляризации ворсин, инфаркты разной степени давности (рис. 2, И), гематомы и межворсинчатые тромбы, афункциональные зоны (рис. 2, Е) ворсинчатого дерева, выраженное увеличение количества синцитиальных узелков (рис. 2, Е), очаги склерозированных ворсин, чаще встречался в основной группе (р=0,05). Масса плаценты <10 перцентиля, напротив, в основной группе встречалась в 2,4 раза реже, чем в группе сравнения.

Кроме того, при анализе поражений плаценты у пациенток основной группы были выявлены достоверные отличия (см. рис. 1) с преобладанием гиперкапилляризации терминальных ворсин (средней и тяжелой степени) или патологической незрелости ворсинчатого дерева над другими признаками плацентарной недостаточности.

Обсуждение

Развитие гипоксии плода в родах происходит при нарушении баланса в системе мать–плацента–плод. Считается, что более 75% случаев перинатальной смертности связано с гипоксией плода, асфиксией новорожденного и поражениями головного мозга гипоксического генеза, обусловленными патологией плаценты и пуповины [9, 10]. Однако изолированные патологические изменения пуповины или ворсинчатого дерева с умеренным снижением фето-плацентарного кровотока обычно компенсируются и не оказывают выраженного влияния на плод. В то же время даже незначительное снижение кровотока на фоне сниженных компенсаторных возможностей системы мать–плацента–плод приводит к гипоксии плода.

В нашем исследовании проведена оценка более 30 параметров пуповины и плаценты.

Длина пуповины в норме составляет 45–60 см, а ее диаметр – 1–2 см [11–13]. Нормальное количество витков (2–2,5 витка на 10 см) амортизирует воздействия на пуповину [13–15]. Относительная (вследствие обвития частей тела плода) и абсолютная короткость пуповины (менее 35 см) ограничивает движение плода и способствует механическому повреждению ее сосудов. Чрезмерно длинная пуповина (более 70 см) нередко ассоциирована с формированием истинных узлов пуповины, а также с обвитием вокруг шеи и тела плода и, следовательно, ее относительным укорочением. Пуповинные сосуды окружены желеобразным веществом (Вартонов студень), которое не только их фиксирует, но и предохраняет от травм и сдавления, поэтому снижение количества Вартонова студня является фактором риска. Считается, что при толщине пуповины менее 1 см ее можно считать тощей [11].

Другими пуповинными факторами, которые могут опосредовать развитие гипоксии плода, являются аномальное прикрепление пуповины (краевое, оболочечное прикрепление пуповины, предлежание сосудов пуповины (vasa praeviа), расщепленное прикрепление (insertio furcata), наличие перекрута и перетяжек пуповины, аневризматические расширения сосудов пуповины, ложные узлы (связанные с образованием узлов и петель сосудов пуповины) и истинные узлы пуповины, гематома пуповины (рис. 2, Ж), пороки развития, в том числе единственная артерия пуповины).

Одна из важных причин нарушения кровотока в пуповине – формирование тромбов и сладжей в сосудах пуповины (рис. 2, З) и хориона – плодовая тромботическая васкулопатия [16–18]. Кроме механических факторов, причиной образования тромбов являются нарушение реологических свойств крови с замедлением кровотока по сосудам, а также нарушения в системе свертывания крови, возможно, при наличии мутаций генов, ответственных за развитие тромбофилий [8, 17]. Однако тромботическая васкулопатия с формированием пристеночных тромбов как причина нарушения кровотока по пуповине встречается реже, чем на фоне структурных изменений или механических повреждений [11].

Несмотря на то что большинство вышеперечисленных факторов были отмечены в обеих группах, нам не удалось выявить статистической связи с развитием гипоксии плода. Данный результат свидетельствует о том, что особенности состояния пуповины, которые могут предрасполагать к развитию гипоксии плода, встречаются достаточно часто. Однако при этом реализация кислородной недостаточности зависит от степени выраженности патологических изменений пуповины и в значительной степени компенсируется защитными механизмами плаценты (высокая скорость обмена кислородом и восстановления кровотока) и плода (перестройка гемодинамики, высокий уровень фетального гемоглобина).

При доношенном сроке беременности после отделения плодных оболочек и пуповины масса плаценты в среднем составляет 470 г. Размеры плацентарного диска составляют в среднем 22×22×1,5–2,5 см [7, 13]. По данным нашего исследования, масса плаценты не коррелировала с состоянием плода и уровнем рН. Напротив, в группе сравнения в 2,4 раза чаще встречалась масса плаценты менее 10 перцентиля. Несмотря на выявленные различия в массе плаценты, морфологические изменения, которые могут быть квалифицированы как плацентарная недостаточность, значимо чаще были выявлены в группе острой гипоксии плода в родах. Полученные нами результаты указывают на то, что масса плаценты не находится в прямой пропорциональной зависимости со степенью кислородного обеспечения. Возможно, что более высокая масса плаценты в группе женщин с гипоксией плода отражает ее компенсаторные изменения в ответ на частичную морфофункциональную неполноценность, которую компенсирует увеличение массы плаценты.

При оценке по шкале зрелости ворсинчатого дерева нормальное состояние составляет 22 балла – терминальные ворсины (через которые осуществляется основной газообмен) преобладают над зрелыми промежуточными ворсинами [13]. К компенсаторным механизмам, имеющим морфологические проявления, относят гиперкапилляризацию терминальных ворсин (разветвленный ангиогенез), увеличение количества синцитио-капиллярных мембран, а также увеличение количества синцитиальных узелков (признак Tenney–Parker) [6, 13]. Гиперкапилляризация терминальных ворсин является компенсаторным механизмом при гипоксии [6], что связывают с повышением ангиогенных факторов, в т.ч. сосудисто-эндотелиального фактора роста, способствующих росту новых сосудов [19].

Перестройка ангиогенеза приводит к гиперкапилляризации терминальных ворсин выраженной степени (32–33 балла по шкале) [13], диаметр капилляра уменьшается [20], что обусловливает замедление микроциркуляции и фето-плацентарного кровотока. Ввиду этого агрегация тромбоцитов усиливается в просвете капилляров, образуются микротромбы, усиление этих процессов приводит к очаговому фиброзу стромы ворсин, и изменения, которые первоначально были направлены на компенсацию негативного влияния гипоксии, способствуют постепенному переходу в стадию декомпенсации. В нашем исследовании в основной группе умеренная и тяжелая степень гиперкапилляризации терминальных ворсин встречались значительно чаще. Кроме того, патологическая незрелость ворсинчатого дерева плаценты, очевидно, также не обеспечивает необходимого уровня компенсации влияния гипоксии.

Вышеперечисленные морфологические особенности состояния плаценты – прежде всего связанные с перестройкой ангиогенеза, а также с патологической незрелостью ворсинчатого дерева – указывают на то, что острая гипоксия плода в родах развивалась в тех наблюдениях, в которых в системе мать–плацента–плод имели место предрасполагающие факторы в виде неполноценности или истощения компенсаторных механизмов плаценты. В результате происходила перестройка ворсинчатого дерева и развивалась субклиническая плацентарная недостаточность. Воздействие дополнительных триггерных факторов в родах (сократительная активность матки, сдавление пуповины и другие) вызывало декомпенсацию с развитием клинической картины острой гипоксии плода.

Заключение

Таким образом, в норме компенсаторные возможности плаценты способствуют высокой устойчивости плода к острой кислородной недостаточности. Морфофункциональные нарушения плаценты, которые могут не иметь клинических проявлений в антенатальном периоде, в стрессовой ситуации родов являются фактором, определяющим декомпенсацию с развитием клинически значимой гипоксии плода.