Злокачественные образования молочной железы являются наиболее распространенной формой рака, диагностируемой во время беременности, и встречаются от 1:3000 до 1:10 000 случаев, что составляет примерно 3% от всех видов рака молочной железы (РМЖ) [1]. К РМЖ, ассоциированному с беременностью, относят 3 клинические формы: РМЖ, диагностированный во время беременности, в течение первого года после родов или в любое время в период лактации. Физиологические изменения во время беременности, такие как увеличение молочных желез, изменения структуры и выделения из сосков, могут скрыть ранние признаки РМЖ и, тем самым, отсрочить установление диагноза [2]. Как правило, РМЖ, ассоциированный с беременностью, имеет более агрессивным биологический потенциал и высокую частоту люминальных B, HER2-положительных и тройных-негативных подтипов в сравнении женской популяцией без беременности [3].

Диагностировать РМЖ у беременных женщин является крайне трудной задачей; это связано с несколькими факторами, один из них - физиологические особенности, происходящие со структурой молочной железы. Наиболее характерной жалобой является наличие болезненных пальпируемых образований в ткани молочной железы, приводящих к асимметрии и инфильтрации, а также одностороннее увеличение лимфатических узлов. Второй фактор – это ограниченность ряда диагностических методов исследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является вариантом выбора. Данный метод позволяет провести дифференциальную диагностику между кистозными и солидными образованиями молочных желез. Дополнительно проводится маммография с обязательным экранированием плода и магнитно-резонансная томография со II триместра без применения контрастных веществ [4]. Трепан-биопсия с последующим морфологическим исследованием – золотой стандарт для верификации онкологической патологии молочных желез [5]. Трудно реализуемой задачей является поиск отдаленных метастазов в печень, легкие, кости и головной мозг, с этой целью проводится УЗИ и рентгеновское исследование. Компьютерная томография во время беременности противопоказана [6].

При планировании лечения во время беременности в каждом случае неизбежно обсуждение срока гестации, стадии и формы РМЖ. Можно рассмотреть следующие концепции [7]:

1) концепция сохранения плода направлена на устранение каких-либо рисков для плода. Лечение РМЖ откладывается до естественного завершения беременности;

2) концепция спасения матери. Немедленное прекращение беременности (аборт, кесарево сечение, удаление матки с придатками) и начало лечения РМЖ;

3) компромиссная концепция. РМЖ лечится без прерывания беременности так же, как и при ее отсутствии, за исключением химиотерапии (ХТ) (не проводится в I триместре беременности) и лучевой терапии (исключается на всем протяжении беременности).

В целом, прерывание беременности, по-видимому, не улучшает исходы для матери. РМЖ, ассоциированный с беременностью, имеет более высокий риск преждевременных родов, мертворождений и неонатальной смертности [8]. Решение о продолжении или прерывании беременности является личным, и медицинские работники должны информировать пациентку и семью о различных вариантах лечения и связанных с ними рисках, чтобы принять взвешенное обоснованное решение. В последние годы совершенствование методов лечения и растущий объем доступных данных о раке во время беременности привели к значительному увеличению числа беременных пациенток, получавших ХТ, что привело к уменьшению числа беременных пациенток, не получавших лечения, увеличению рождаемости живых детей, снижению риска преждевременных родов и к лучшим исходам при ятрогенных преждевременных родах [9]. Частота встречаемости BRCA мутаций в популяции – 1:800–1:1000. Женщины с мутациями BRCA1 или BRCA2 подвергаются повышенному риску развития РМЖ в молодом возрасте, и предполагается, что этот риск повышается из-за гормональных изменений во время беременности [10, 11]. Так, рожавшие женщины-носительницы мутаций BRCA1 или BRCA2 существенно чаще (в 1,71 раза) заболевают РМЖ в возрасте до 40 лет, чем не рожавшие [12]. Каждая беременность у них ассоциируется с возрастанием риска возникновения РМЖ [13]. Ранняя беременность не оказывает защитного действия у женщин, имеющих мутации BRCA1 или BRCA2 [14].

Клиническое наблюдение

В ноябре 2022 г., пациентка М., 28 лет, при постановке на учет по беременности и родам в сроке 9,1 недель, врачом акушером-гинекологом была направлена на УЗИ молочных желез с подозрением на злокачественное образование.

Из анамнеза жизни: онкологический анамнез отягощен наличием у матери РМЖ в возрасте 59 лет. Гинекологический анамнез: роды – 0, аборты – 0, выкидыши – 0, беременность – 1-я; последняя менструация: 16.09.2022, срок беременности по последней менструации – 11 недель.

По данным УЗИ молочных желез от 24.11.2022: на границе наружных квадрантов правой молочной железы лоцируется гипоэхогенное образование 12×8 мм с ровным четким контуром, при цветовом допплеровском картировании (ЦДК) кровоток достоверно не определяется. На границе нижних квадрантов левой молочной железы лоцируется гипоэхогенное образование 14×6 мм с четким неровным контуром, при ЦДК – локус кровотока. Подмышечные лимфоузлы не увеличены, BI-RADS-5. Шейные, надключичные, подключичные, парастернальные, подчелюстные лимфоузлы не увеличены.

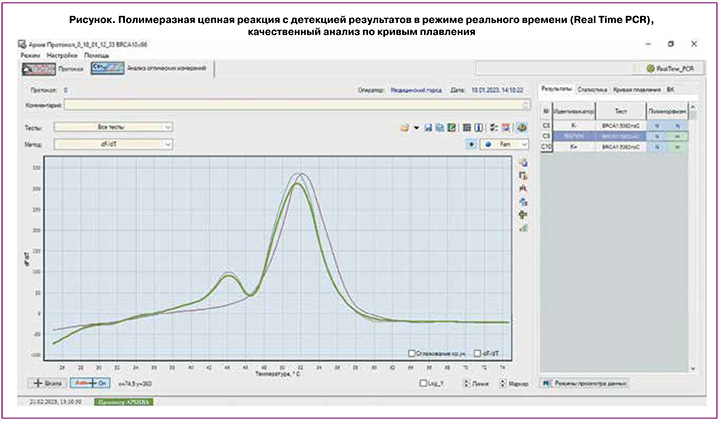

С целью верификации диагноза 12.12.2022 выполнена тонкоигольная пункционная биопсия трех образований: 1) в нижне-внутреннем квадранте образование 8 мм; 2) в верхне-наружном квадранте ближе к границе верхне-наружного квадранта 12 мм; 3) в нижне-наружном квадранте образование 14 мм. По цитоморфологическому заключению первого образования – кистозное новообразование, второго и третьего – фиброзно-кистозные образования. Выполнена трепан-биопсия образования на границе нижних квадрантов левой молочной железы. По результату гистологического и иммуногистохимического исследований (ИГХ) диагностирована инвазивная протоковая карцинома низкой степени дифференцировки. В образце по ИГХ отсутствует экспрессия маркеров р63, CD10, эстрогеновых рецепторов, прогестероновых рецепторов. HER2/neo3+, ki-67 – 70%. Образцы отправлены на генетическое типирование. По результатам молекулярно-генетического исследования выявлена мутация (инсерция 5382insC) в гене BRCA1 в гетерозиготном состоянии (рисунок).

Пациентка комплексно и всестороннее дообследована. По данным УЗИ органов брюшной полости и рентгенографии органов грудной клетки – органической патологии не обнаружено. По данным УЗИ органов малого таза – маточная беременность 16–17 недель. От изотопного и компьютерно-томографического сканирования решено было воздержаться. Пациентке установлен и верифицирован диагноз: РМЖ на границе нижних квадрантов T1cN0M0 Iа стадия. Суррогатный молекулярно-биологический подтип: HER2 положительный (не люминальный). От прерывания беременности пациентка отказалась. 10.02.2023 в НМИЦ им. Н.Н. Блохина была выполнена резекция левой молочной железы с узловым образованием размерами 1,4×0,9×1,3 см и биопсией сигнального лимфатического узла. По данным послеоперационного гистологического исследования подтвержден инвазивный протоковый рак низкой степени дифференцировки, микрокальцинаты обнаружены в инвазивном компоненте опухоли, сосудистая инвазия не выявлена, периневральная инвазия выявлена, хирургический край отрицательный, TILs 2%. В удаленных лимфатических узлах микрометастазов и метастазов не обнаружено. Консилиумом врачей рекомендовано проведение адъювантной ХТ по схеме АС (доксорубицин 60 мг/м2 и циклофосфамид 600 мг/м2 внутривенно капельно в 1 день) с межкурсовым периодом введения препаратов 21 день и последующей таргетной терапией трастузумабом после родоразрешения. Во время беременности противопоказано использование трастузумаба; его использование вызывает маловодие, которое в большинстве случаев ассоциировано с повышенной перинатальной смертностью, преждевременными и осложненными родами.

В настоящее время пациентка прошла 2 курса адъювантной ХТ, перенесла удовлетворительно, без нежелательных явлений и находится под постоянным наблюдением акушеров-гинекологов и онкологов.

Заключение

Пациенты – носители мутации BRCA 1 и 2 – многогранная группа пациентов с разнообразной органной манифестацией. Женщинам-носителям мутаций необходимо особенно тщательно подходить к планированию беременности. РМЖ, ассоциированный с беременностью, представляет собой уникальный клинический сценарий, который требует тонкого баланса рисков и преимуществ, как для здоровья матери, так и для плода, а также междисциплинарного обсуждения и тщательного мониторинга со стороны группы экспертов.