В настоящее время необходимость скрининга функции щитовидной железы (ЩЖ) у женщин с бесплодием, планирующим экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), признана многими международными сообществами [1, 2]. Известно, что стимуляция яичников во время лечения бесплодия может влиять на функцию ЩЖ не только благодаря гиперэстрогении, но и непосредственно, поскольку рецепторы, связанные с функцией ЩЖ, присутствуют в клетках гранулезы фолликулов человека и в эндометрии. Проведено несколько клинических исследований с целью выяснения связи между стимуляцией яичников и функцией ЩЖ. Продемонстрировано, что контролируемая стимуляция суперовуляции в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) оказывает долгосрочное (в течение 3 месяцев после окончания программы) воздействие на уровни тиреотропного гормона (ТТГ), и наиболее выражен этот эффект у женщин с гипотиреозом [3].

Крайне важным на этапе планирования беременности является определение уровня ТТГ. Считается, что достижение показателя ТТГ в сыворотке крови ниже 2,5 мМЕ/мл благоприятно сказывается на наступлении беременности [1, 4]. Другие научно-исследовательские работы предполагают, что оптимальный уровень ТТГ не должен превышать 1,2 мМЕ/мл на этапе прегравидарной подготовки [5].

Таким образом, подавляющее большинство пациенток с гипотиреозом нуждаются в увеличении дозы заместительной гормональной терапии на время программы ВРТ и в ее коррекции, особенно в первые 5–7 недель беременности [6]. В случае субклинического гипотиреоза, когда уровень ТТГ превышает пороговое значение 4,0 мМЕ/мл, назначать терапию левотироксином следует до начала программы ЭКО. Некоторые авторы отмечают, что назначение левотироксина оправдано для женщин с концентрацией ТТТ более чем 2,5 мМЕ/мл [7].

Преимущества заместительной гормональной терапии левотироксином при лечении гипотиреоза продемонстрированы в научной работе Busnelli A. et al. [8]. Авторами проанализированы протоколы лечения бесплодия и исходы программ ВРТ среди пациенток с гипотиреозом. Во время лечения бесплодия методами ЭКО/интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ) отмечено, что длительность гормональной стимуляции у пациенток с гипотиреозом была более продолжительной, а также в этой группе получено меньшее количество эмбрионов хорошего качества при оплодотворении и культивировании. Однако значимых различий по частоте наступления беременности не было выявлено. Авторы подчеркивают, что отсутствие различий по частоте наступления беременности связано с назначением адекватной заместительной гормональной терапии левотироксином. Из этого следует, что правильно подобранная заместительная гормональная терапия левотироксином, поддерживающая уровни ТТГ ниже 2,5 мМЕ/мл, может преодолеть пагубные последствия гипотиреоза в программах ВРТ и повысить эффективность лечения.

Определение уровня ТТГ – простой и доступный анализ, а назначение левотироксина – достаточно эффективная терапия, поэтому обязательный скрининг заболеваний ЩЖ у женщин до программы ВРТ представляет собой оптимальный подход.

Цель исследования – оценка значимости определения содержания ТТГ в сыворотке крови у женщин с бесплодием для прогнозирования исходов лечения бесплодия с помощью методов ВРТ.

Материалы и методы

Выборка исследования включала 171 супружескую пару с подтвержденным диагнозом бесплодия, обратившихся для выполнения ЭКО и ЭКО/ИКСИ в период с 2016 по 2017 гг. Возраст женщин составил от 22 до 35 лет. Всем пациенткам была проведена контролируемая овариальная стимуляция. Применяли стандартные схемы стимуляции без дополнительных модификаций: «длинный» протокол с предварительной десенситизацией гипофиза или протокол с препаратами антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона. Оплодотворение и культивирование проводили в соответствии с принятыми стандартами ВРТ. После завершения ЭКО и ЭКО/ИКСИ был проведен перенос эмбрионов в полость матки и назначена гормональная поддержка периода раннего эмбриогенеза, которую проводили до момента оценки уровня хорионического гонадотропина на 12–14-й день после переноса с целью диагностики беременности, после чего определяли дальнейшую тактику ведения пациенток. При положительном результате хорионического гонадотропина человека продолжали поддержку ранних сроков беременности и проводили ультразвуковое исследование с целью диагностики клинической беременности через 21 день после переноса. Через 9 месяцев после наступления клинической беременности был проведен мониторинг (телефонный опрос) пациентов с целью регистрации долгосрочных исходов программ ВРТ. Уровень ТТГ был измерен за 1 месяц до начала процедуры ВРТ с помощью иммунохемилюминесцентного метода в сыворотке крови. Пациенты с заболеваниями ЩЖ до начала лечения бесплодия были консультированы эндокринологом. Результаты настоящего исследования состояли в оценке частоты наступления клинической беременности и родов после проведения программ ВРТ в зависимости от показателей ТТГ.

Данное исследование одобрено этическим комитетом «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, письменное информированное согласие на участие получено от всех участниц. Набор исследуемых осуществлен согласно критериям включения и исключения.

Критерии включения: супружеские пары с установленным диагнозом бесплодия, обусловленным трубно-перитонеальным и мужскими факторами, наружным генитальным эндометриозом, ановуляцией, а также неуточненными причинами бесплодия; первый цикл лечения ЭКО/ИКСИ.

Критерии исключения: возраст женщины старше 35 лет, тяжелые формы олигоастенотератозооспермии, азооспермия и аспермия.

Статистическую обработку данных исследования осуществляли с помощью пакетов статистических компьютерных программ STATISTICA 10.0 (StatSoft, Inc. 2007-2011) и SPSS, ver. 17.0 (SPSS Inc., USA). Результаты анализировали с использованием методов непараметрической статистики. Основные статистические показатели описательной статистики представлены как медиана (Ме) и межквартильный размах (25%;75%). Количественные исходные данные, после проверки их распределения на соответствие нормальному распределению, сравнивали с помощью двустороннего критерия Манна–Уитни для независимых выборок. Для сравнения групп с качественными признаками (в частности, бинарными) использовали критерий согласия Пирсона χ2 (хи-квадрат). При множественных сравнениях бинарных признаков использовали поправку Бонферрони. В качестве порогового уровня статистической значимости принято значение р<0,05.

Результаты

Проведен анализ клинико-анамнестических характеристик женщин с бесплодием (n=171) перед началом лечения в программах ВРТ. Из анамнеза выявлено, что у 56 (32,7%) исследуемых диагностирован аутоиммунный тиреоидит. Заместительную гормональную терапию левотироксином в представленной выборке получали 36 (21%) женщин в зависимости от наличия гипотиреоза и субклинического гипотиреоза. Содержание ТТГ в сыворотке крови у пациенток, получавших терапию по поводу заболевания ЩЖ, составило 2,25 (2,0;2,7) мМЕ/мл.

Таким образом, на момент начала лечения бесплодия показатели ТТГ в крови у пациенток с диагностированной патологией ЩЖ были полностью скорректированы.

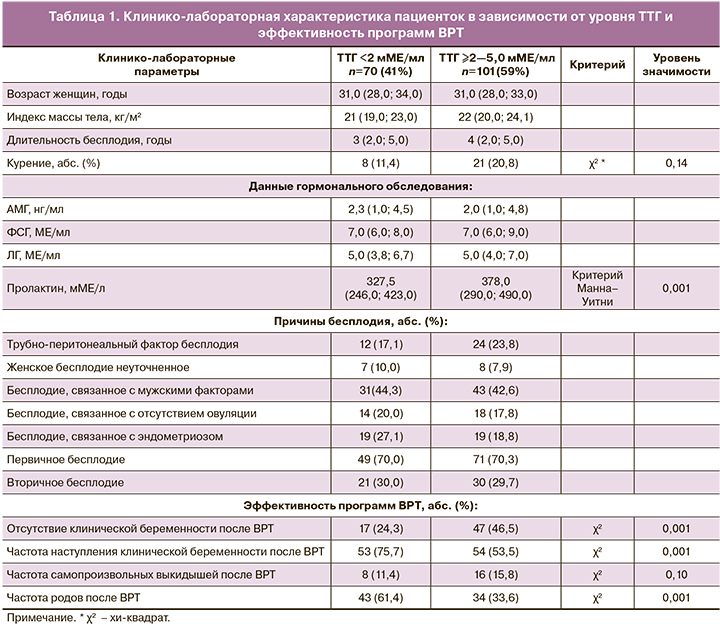

Согласно цели данного исследования, пациенток разделили на группы в зависимости от уровней ТТГ в сыворотке крови. Так, 70 (41%) женщин имели уровень ТТГ <2,0 мМЕ/мл; 101 (59%) пациентка – ≥2,0–5,0 мМЕ/мл до начала протокола ЭКО. Исходные клинико-лабораторные характеристики исследуемых групп представлены в табл. 1.

Анализ амбулаторных карт женщин, получавших медицинскую помощь, и данные клинического наблюдения показали, что 59,8% пациенток, вошедших в программу ВРТ, находились в возрасте от 30 до 35 лет, 40% – моложе 30 лет, у 4,6% женщин возраст не превышал 25 лет. Средний возраст женщин в группе пациенток с уровнем ТТГ <2,0 мМЕ/мл составил 31 (28; 33) год; в группе с уровнем ТТГ ≥2,0—5,0 мМЕ/мл – 31 (28; 34) год.

На момент лечения, согласно данным анамнеза, длительность бесплодия составляла от 1 года до 3 лет у 125 (73,2%) пациенток, от 3 до 5 лет — у 39 (22,7%). Длительность бесплодия в браке у женщин в группе с уровнем ТТГ<2,0 мМЕ/мл составила 3 (2; 5) года, а в группе со значениями ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл – 4 (2; 5) года.

Статистически значимых различий по показателям возраста и длительности бесплодия между данными группами не установлено.

Стоит отметить, что в группе с ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл наблюдалось больше (20,8%) курящих женщин, по сравнению с группой с уровнем ТТГ <2,0 мМЕ/мл (11,4%); при этом различие между группами статистически значимо на уровне р=0,14 по критерию χ2.

В обеих группах превалировали первичное бесплодие (70%) и бесплодие, связанное с мужскими факторами (у 44,3% пациенток в группе с содержанием ТТГ <2,0 мМЕ/мл и у 42,6% – со значениями ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл). Второе по частоте место в группе с уровнем ТТГ <2,0 мМЕ/мл занимало бесплодие, связанное с эндометриозом (27%), в группе со значениями ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл – трубно-перитонеальное бесплодие (23,8%).

При оценке гормонального статуса обследуемых не было выявлено статистически значимой разницы между группами. Содержание антимюллерова гормона (АМГ) составило 2,3 (1,0; 4,5) нг/мл в группе с ТТГ <2,0 мМЕ/мл и 2,0 (1,0; 4,8) нг/мл – в группе с ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл. Нормальные показатели АМГ, возможно, связаны с молодым возрастом пациенток (возраст женщин до 35 лет), а также с высокой долей мужского бесплодия. Следует отметить, что в группе с ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл содержание пролактина в крови было несколько выше. Уровень пролактина в группе с ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл составлял 378,0 (290,0; 490,0) мМЕ/мл против 327,5 (246,0; 423,0) мМЕ/мл в группе с ТТГ<2,0 мМЕ/мл. Различия между группами по содержанию пролактина статистически значимы, по критерию Манна–Уитни на уровне значимости р=0,006.

В группе пациенток с ТТГ ≥2–5,0 мМЕ/мл клиническая беременность после программы ВРТ не развивалась значимо чаще (в 47% случаев), чем в группе женщин с уровнем ТТГ <2,0 мМЕ/мл (у 24,3%). Кроме того, в группе женщин с ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл была меньше доля положительных долгосрочных исходов процедуры ВРТ (относительная частота родов составила 33,6%). При этом в данной группе зафиксирована достаточно высокая доля самопроизвольных выкидышей раннего срока после окончания протокола ЭКО. Статистическая значимость различий между группами пациенток представлена в таблице 1. В частности, как видно из таблицы 1, у женщин в группе с уровнем ТТГ <2 мМЕ/мл количество самопроизвольных выкидышей раннего срока после ВРТ в два раза меньше, чем в группе с ТТГ ≥2,0–5,0 мМЕ/мл.

Для определения связи между уровнем ТТГ в сыворотке крови пациенток и исходом беременности в настоящем исследовании использованы таблицы сопряженности. Анализ таблиц проведен с применением критерия согласия Пирсона χ2.

В зависимости от значений ТТГ и учитывая достаточное количество наблюдений для проведения множественного сравнительного анализа, выборка была разделена на 4 подгруппы (табл. 2).

В группе с уровнем ТТГ менее 1,4 мМЕ/мл отмечалась самая незначительная доля отрицательных исходов лечения ЭКО (10,3%) и самая высокая частота родов после ЭКО (75,8%), по сравнению с другими группами. Наиболее значимое различие (р=0,001) отмечалось в сравнении с группой 4 со значениями ТТГ ≥3,2—5,0 мМЕ/мл. Таким образом, уровень ТТГ менее 1,4 мМЕ/мл ассоциирован с положительным исходом лечения, а именно – родами живым плодом.

Обсуждение

Некоторые научно-исследовательские работы акцентируют внимание на том, что аутоиммунный тиреоидит более распространен среди женщин с бесплодием [9, 10]. В данном исследовании аутоиммунный тиреоидит был диагностирован у 32,7% исследуемых, что согласуется с данными литературы и подтверждает большую распространенность заболеваний ЩЖ среди пациенток с бесплодием.

В зарубежной литературе [11] сообщалось об ассоциации субклинического гипотиреоза с повышенным риском неблагоприятных исходов беременнсти, включая самопроизвольные выкидыши раннего срока. В представленной работе выявлена взаимосвязь, демонстрирующая, что при уменьшении значения тиреотропного гормона (ТТГ <2 мМЕ/мл) частота самопроизвольных выкидышей раннего срока сокращается в два раза. Однако с учетом того, что все пациентки с заболеваниями ЩЖ в представленном исследовании до начала протокола ЭКО получали адекватную заместительную терапию левотироксином, значимую достоверность по данному вопросу выявить не удалось.

Преимущества назначения заместительной гормональной терапии левотироксином доказаны в многочисленных исследованиях [6, 7, 11]. В данном исследовании продемонстрирована адекватная коррекция значения ТТГ до начала протокола ВРТ. Так, содержание ТТГ в сыворотке крови у пациенток, получающих терапию заболеваний ЩЖ, составило 2,25 мМЕ/мл, что оправдывает назначение левотироксина как достаточно эффективной терапии гипотиреоза.

Проблема оптимального значения ТТГ перед началом протокола ВРТ является дискуссионной. Современные научно-исследовательские работы предполагают, что оптимальные уровни ТТГ не должны превышать 2,5 мМЕ/мл [1, 4], другие работы – 1,2 мМЕ/мл на этапе прегравидарной подготовки [12]. В представленной работе была выявлена значимая связь между содержанием в крови ТТГ менее 1,4 мМЕ/мл и положительным долгосрочным исходом лечения бесплодия с помощью ЭКО. Полученные результаты еще раз акцентируют внимание на относительности рекомендуемого порогового уровня ТТГ 2,5 мМЕ /мл до начала протокола ЭКО. Данные о значимом влиянии уровня ТТГ менее 1,4 мМЕ/мл могут играть важную роль в процессе консультирования специалистом супружеских пар при подготовке к выполнению программ ВРТ.

Заключение

Представленные результаты показывают, что снижение содержания ТТГ в сыворотке крови до уровня менее 1,4 мМЕ/мл до проведения ВРТ ассоциировано с более высокой частотой положительного исхода лечения бесплодия с помощью ЭКО. Однако для определения связи между уровнем ТТГ и диагностируемым самопроизвольным выкидышем после ВРТ требуются дальнейшие исследования.