Антимюллеров гормон (АМГ) вырабатывается в гранулезных клетках первичных фолликулов. Максимальное количество АМГ синтезируется в преантральных и антральных фолликулах и не экспрессируется в доминантных фолликулах. В последние десятилетия АМГ применяется в качестве чувствительного индикатора овариального резерва [1]. Овариальный резерв (ОР) представляет собой функциональный потенциал яичника, включающий размер пула фолликулов яичника, и отражает количество и качество ооцитов, которые в нем находятся. Оценка ОР помогает отразить репродуктивный потенциал женщины [2]. Еще одним распространенным показателем овариального резерва является количество антральных фолликулов (КАФ). В настоящее время АМГ считается более ранним и наиболее чувствительным маркером овариального резерва.

КАФ представляет собой сумму антральных фолликулов в яичниках в ранней фолликулярной фазе (дни 2–4). Антральные фолликулы определяются как фолликулы со средним диаметром 3–10 мм в наибольшей двумерной плоскости. Оценка КАФ легко выполнима, занимает мало времени и имеет хорошие показатели согласия между наблюдателями и циклами, но имеет недостаточную точность у женщин с экстремальным весом и зависит от времени цикла [3]. Сывороточный уровень АМГ и КАФ являются хорошо известными маркерами ОР [2].

Несмотря на множество исследований, посвященных оценке ОР, не существует механизмов выявления подростков с низким ОР и предотвращения репродуктивных потерь. Практически отсутствуют данные о нормальном ОР у девочек-подростков и выявлении факторов, негативно влияющих на ОР. Не менее актуальна оценка ОР у подростков с воспалительными заболеваниями тазовых органов, нарушениями менструального цикла, с хирургическим анамнезом (операции на яичниках) и инфекционным заболеванием [4].

Некоторые заболевания, а также их лечение могут оказывать влияние на функцию яичников. Недавние достижения в лечении этих состояний, а также доступность и эффективность методов сохранения фертильности подчеркивают необходимость оценки ОР в подростковом возрасте. Но есть некоторые проблемы, связанные с интерпретацией уровней AMГ. Поскольку этот тест не использовался в повседневной практике в течение многих лет, уровни, считающиеся «нормальными» для подростков, еще не уточнены и не согласованы всеми экспертами.

Целью данного исследования является следующее.

1. Индивидуальная интерпретация уровней АМГ и шансов на зачатие.

2. Оценка сексуального и репродуктивного здоровья девочек-подростков в Армении.

3. Оценка влияния воспалительных заболеваний органов малого таза, нарушений менструального цикла и синдрома поликистозных яичников на репродуктивное здоровье девочек-подростков.

4. Выявление факторов, вызывающих снижение ОР у подростков, и разработка алгоритмов профилактики нарушений репродуктивного и сексуального здоровья.

Материалы и методы

Выборка и участники

Исследование проводилось в рамках научной темы «Региональные особенности репродуктивной системы девочек-подростков» при поддержке Государственного комитета по науке Республики Армения. В исследование включены 700 подростков 10–19 лет, отобранных случайным образом в разных регионах Армении, включая Ереван. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 объявления о проведении анкетирования регулярно публиковались в социальных сетях (Facebook, Instagram), что дало возможность обеспечить репрезентативность выборки. Родителям потенциальных участников – подростков в возрасте от 10 до 19 лет – по электронной почте была отправлена общая информация о настоящем исследовании и безопасная ссылка на форму согласия родителей.

Исследование представляет собой комбинированное поперечное и популяционное когортное исследование армянских девочек-подростков.

После сбора специально разработанных анкетных данных от 700 девочек-подростков были созданы 3 группы.

В первую группу вошли 170 (24,3%) девочек-подростков 10–12 лет.

Во вторую группу вошли 192 (27,4%) девочки-подростка 13–15 лет.

В третью группу вошли 338 (48,3%) девочек-подростков 16–18 лет.

Целью проведения исследования было установить время начала полового созревания и нормативные данные/индивидуальную интерпретацию уровней АМГ для подростков, оценить ОР и шансы на зачатие, оценить уровень гормонов, репродуктивное и сексуальное здоровье и факторы, вызывающие снижение ОР у подростков в Армении.

Данные собирались в период с мая 2020 г. по октябрь 2020 г. Для анализа результатов мы сгруппировали полученные данные по следующим разделам.

1. Исходные демографические данные (возраст подростков, семейное положение, место жительства, антропометрические показатели по рекомендациям CDC, анамнез, ИМТ).

2. Данные о менструальной функции (менархе, нарушения менструального цикла, нарушения менструального цикла в анамнезе).

3. Данные о гинекологических заболеваниях (нарушения менструального цикла, исследования гормонов, лечение, операции).

4. Данные о сексуальном здоровье (начало половой жизни, сексуальное поведение, использование противозачаточных средств, информация об инфекциях, передающихся половым путем, в том числе о вирусе папилломы человека).

5. Оценка корреляции между уровнями АМГ и фолликулостимулирующего (ФСГ), тиреотропного (ТТГ) гормонов и антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО) в сыворотке крови.

6. Диагностическое ультразвуковое исследование щитовидной железы и органов малого таза.

Статистический анализ

Статистический анализ проводился с помощью IBM Statistics SPSS, версия 24.

Методы

Большой интерес к преждевременному истощению ОР объясняется увеличением количества бесплодных женщин репродуктивного возраста.

1. Для определения сывороточной концентрации АМГ, ФСГ, лютеинизирующего гормона (ЛГ), ТТГ у всех участниц исследования были взяты образцы крови. Взятие образцов крови осуществлялось после 8 ч голодания на 3–5-й день спонтанной менструации или менструальноподобной реакции, вызванной прогестином или комбинированными оральными контрацептивами. Все пробы крови были взяты с 8:00 до 11:00.

Уровни АМГ и ФСГ в сыворотке определяли с помощью иммуноферментного анализа (ELISA). Согласно стандартной практике, все образцы были скорректированы с использованием поправочного коэффициента для конкретной партии. Корректировки не учитывали возраст и период полового созревания. Все образцы были проанализированы в одной и той же лаборатории с ослеплением лаборанта относительно возраста и периода полового созревания.

После определения гормонов на аппарате Aloka ProSound Alpha 5 (Япония) было проведено диагностическое ультразвуковое исследование щитовидной железы и органов малого таза. Измерение объема яичников и КАФ с помощью трансабдоминального/трансвагинального ультразвукового исследования проводилось у всех подростков, участвовавших в исследовании. Обследование проводилось в ранней фолликулярной фазе менструального цикла. Все измерения проводились в первой половине дня (до 13.00). При обнаружении объемных патологических образований в малом тазу оценивали их локализацию, форму, размеры и внутреннее строение, а также устанавливали нозологическую форму заболевания.

2. Рейтинг половой зрелости (стадия Таннера) у девочек-подростков.

3. BMI (Индекс массы тела), категории: ИМТ был рассчитан с использованием стандартной формулы: ИМТ = вес (кг)/рост (м)2.

Недостаточный вес – <18,5; нормальный вес – 18,5–24,9; избыточный вес – 25–29,9; ожирение – 30 и выше.

Ожирение, особенно абдоминальное, несомненно, является клиническим предиктором метаболических нарушений (которые могут быть обнаружены на ранних стадиях СПКЯ). В связи с этим у девочек с метаболическими нарушениями определялись уровень глюкозы и резистентность к инсулину.

Результаты

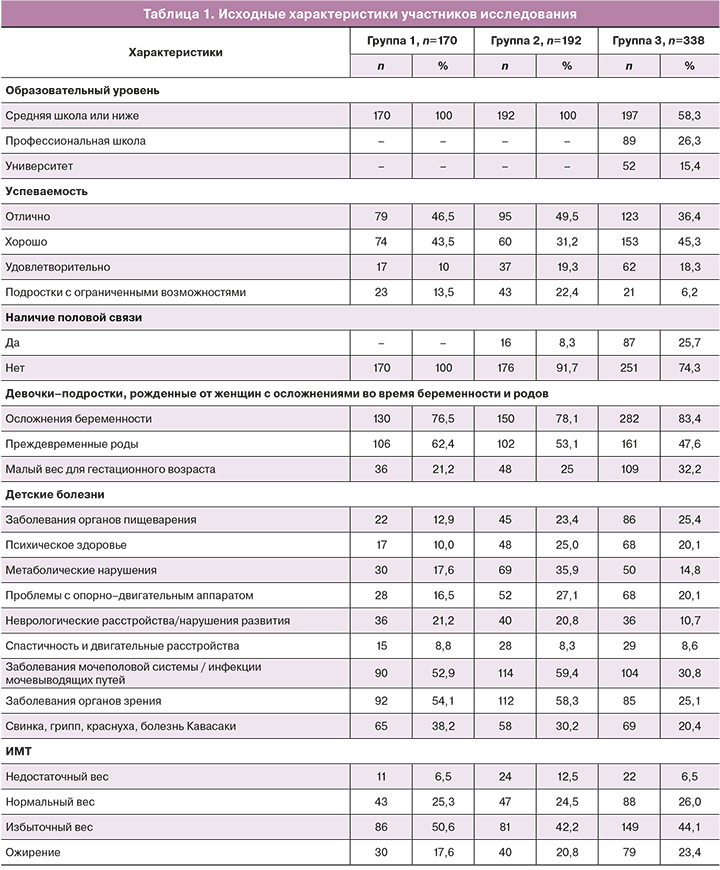

В первой группе 170 (24,3%) девочек-подростков посещали общеобразовательную школу. 23 (13,5%) подростка-инвалида получали инклюзивное образование. Из посещающих общеобразовательную школу 79 (46,5%) подростков учились на отлично. 50,6% подростков имели избыточный вес, 17,6% страдали ожирением, а у 6,5% масса тела была недостаточной.

Во второй группе 192 (27,4%) девочки посещали общеобразовательную школу. 43 (22,4%) подростка-инвалида получали инклюзивное образование. Из посещающих общеобразовательную школу 94 (49,5%) подростка учились на отлично. 42,2% подростков имели избыточный вес, 20,8% страдали ожирением, а у 12,5% масса тела была недостаточной. Курили 6 (3,1%) девочек-подростков.

В третьей группе 197 (58,3%) девочек-подростков посещали общеобразовательную школу, 89 (26,3%) учились в профессионально-техническом училище и 52 (15,4%) – в университете. 21 (6,2%) подросток с ограниченными возможностями получал инклюзивное образование. Отличная успеваемость отмечена у 123 (36,4%) подростков. 44,1% подростков имели избыточный вес, 23,4% страдали ожирением, а у 12,5% масса тела была недостаточной. Курили 28 (8,3%) подростков.

В исследовании оценивалось семейное положение подростков в трех группах. По сравнению с первой группой, 16 (8,3%) подростков из второй группы и 87 (25,7%) подростков из третьей группы вели половую жизнь.

Осложнения беременности отмечались у 130 (76,5%), 150 (78,1%) и 282 (83,4%) матерей девочек-подростков в первой, второй и третьей группе соответственно.

Недоношенными родились 106 (62,4%), 102 (53,1%) и 161 (47,6%) девочек-подростков в первой, второй и третьей группе соответственно.

Малыми для гестационного возраста родились 36 (21,2%), 102 (53,1%) и 161 (47,6%) девочек-подростков в первой, второй и третьей группе соответственно.

Заболевания органов пищеварения выявлены у 22 (12,9%), 45 (23,4%) и 86 (25,4%) в первой, второй и третьей группе соответственно (табл. 1). Нарушения психического здоровья. обмена веществ и опорно-двигательного аппарата чаще всего наблюдались во второй группе. Неврологические расстройства и нарушения развития, спастичность и двигательные расстройства чаще всего наблюдались в первой группе. Болезни мочеполовой системы и инфекции мочевыводящих путей имели место у 90 (52,9%), 114 (59,4%) и 104 (30,8%) подростков в первой, второй и третьей группе соответственно. Проблемы со зрением наблюдались у 92 (54,1%), 112 (58,3%) и 85 (25,1%) подростков в первой, второй и третьей группе соответственно (табл. 1).

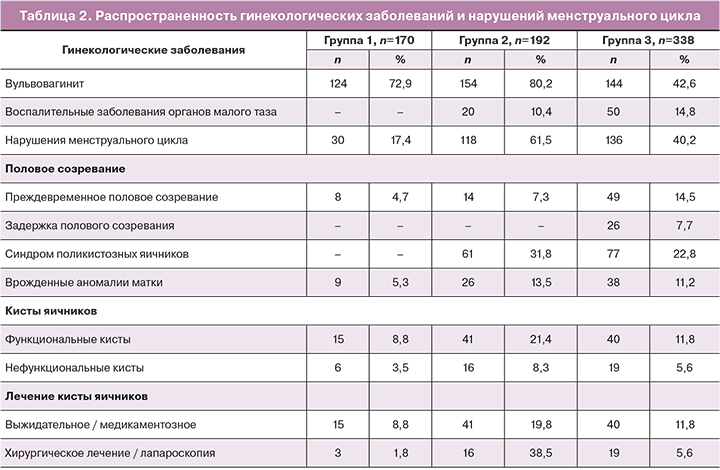

В первой группе от вульвовагинита лечились 124 (72,9%) девочки-подростка. У 64 (37,7%) девочек-подростков вульвовагинит сопровождался синехиями малых половых губ. 36 (21,2%) подростков получали консервативное и 28 (16,5%) – хирургическое лечение синехий половых губ. Вульвовагинит, вызванный длительным пребыванием во влагалище инородного тела, развился у 16 (12,9%) девочек-подростков. Аномальное маточное кровотечение зарегистрировано у 20 (11,8%) подростков. Острая постгеморрагическая анемия зарегистрирована у 11 (55%) девочек-подростков с недостаточной массой тела. В 17 (85%) случаях выполнялся гормональный гемостаз, а в 3 (15%) случаях проводилось хирургическое вмешательство (выскабливание). Дисменорея возникла у 10 (5,9%) подростков. Преждевременное половое созревание зарегистрировано в 8 (4,7%) случаях. 20 (11,8%) подростков лечились от синдрома поликистозных яичников по поводу нарушения менструального цикла. У 15 (8,8%) подростков кисты яичников были обнаружены при ультразвуковом исследовании с определенной целью. У 3 (1,8%) девочек было проведено хирургическое вмешательство по поводу перекрута яичника. В 10 (5,9%) случаях проводилось только контрольное УЗИ, а 5 (2,9%) пациентов получали гестогены для рассасывания кисты и в качестве лечения нарушения менструального цикла. Врожденные аномалии матки зарегистрированы в 9 (5,3%) случаях.

Во второй группе от вульвовагинита лечились 154 (80,2%) девочки-подростка. У 49 (25,5%) девочек-подростков вульвовагинит сопровождался синехиями малых половых губ. 29 (15,1%) подростков получали консервативное и 20 (10,4%) – хирургическое лечение синехий половых губ

Воспалительные заболевания органов малого таза зарегистрированы у 20 (10,4%) девочек-подростков. Врожденные аномалии матки выявлены у 26 (13,5%) подростков. Нарушения менструального цикла были у 118 (61,5%) подростков. Синдром поликистозных яичников был диагностирован согласно Роттердамским критериям у 61 (31,8%) подростка. Все подростки с синдромом поликистозных яичников лечились по поводу нарушения менструального цикла. У 57 (29,7%) подростков кисты яичников были обнаружены при ультразвуковом исследовании, проведенном с определенной целью. У 16 (28,1%) девочек было проведено хирургическое вмешательство по поводу перекрута яичника, апоплексии яичника и дермоидной кисты. В 13 (22,8%) случаях проводилась только контрольная сонография, а 28 (49,1%) пациентов получали гестоген для рассасывания кисты и в качестве лечения нарушения менструального цикла. Преждевременное половое созревание зарегистрировано в 14 (7,3%) случаях.

В третьей группе лечились от вульвовагинита 144 (42,6%) девочки-подростка. Воспалительные заболевания органов малого таза зарегистрированы у 50 (14,8%) девочек-подростков. Нарушения менструального цикла имели место в 136 (40,2%) случаях. Синдром поликистозных яичников был диагностирован согласно Роттердамским критериям у 77 (22,8%) подростков. Все подростки с синдромом поликистозных яичников получали лечение по поводу нарушения менструального цикла. У 59 (17,5%) подростков кисты яичников были обнаружены при ультразвуковом исследовании, проведенном с определенной целью. 19 (5,6%) девочек лечили хирургическим вмешательством по поводу перекрута яичника, апоплексии яичника, эндометриоидной кисты, параовариальной кисты и дермоидной кисты. Двусторонняя тубэктомия выполнена в 2 (0,6%) случаях. В 14 (35%) случаях проводилась только контрольное УЗИ, а в 26 (65%) пациенты получали гестоген для рассасывания кисты и в качестве лечения нарушения менструального цикла. Преждевременное половое созревание выявлено в 49 (14,5%) случаях, задержка полового созревания – в 26 (7,7%) случаях. Врожденные аномалии матки зарегистрированы у 38 (11,2%) подростков (табл. 2).

Во всех образцах крови определялись сывороточные концентрации АМГ, ФСГ, ЛГ, ТТГ, анти-ТПО, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы и органов малого таза. Средний возраст менархе составил 11,7 года.

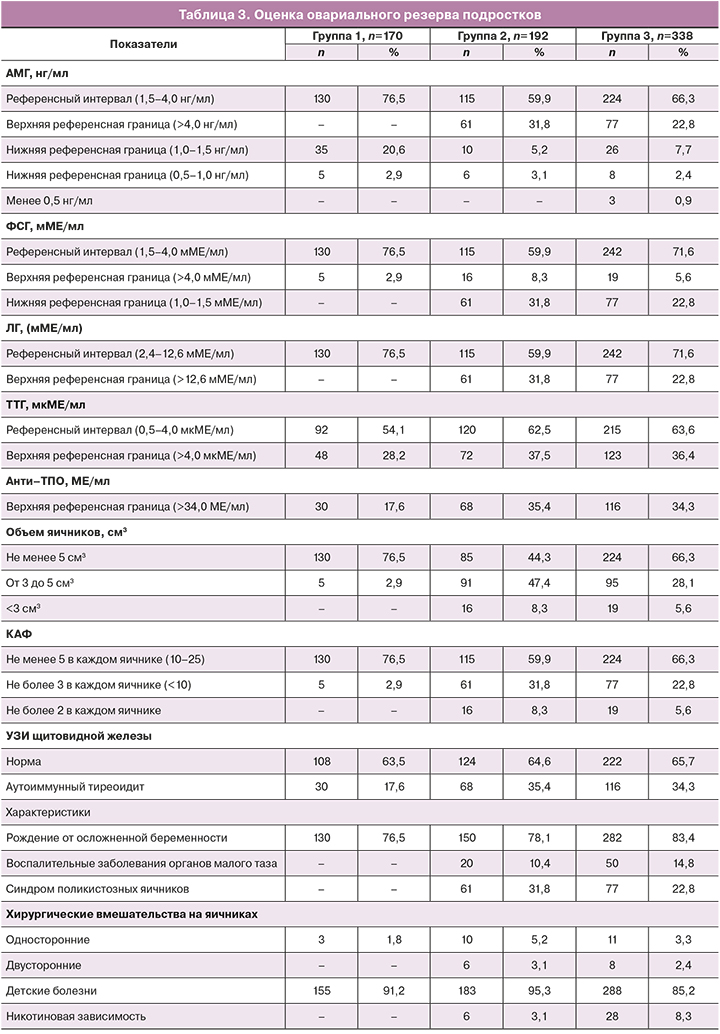

У 469 (67%) девочек-подростков уровень АМГ был нормальным. 652 (93,1%) подростка находились в пубертатном периоде, тогда как оставшиеся 48 (6,9%) не достигли периода полового созревания. У этих подростков проведен анализ сывороточных концентраций АМГ, ТТГ и анти-ТПО. Для здоровых армянских девочек-подростков в возрасте 10–18 лет нормальный диапазон АМГ составлял 2,0–4,0 нг/мл. Количество антральных фолликулов (КАФ) и объем яичников положительно коррелировали с уровнем АМГ. Мы не обнаружили корреляции между индивидуальным уровнем АМГ и возрастом наступления половой зрелости.

В первой группе 130 (76,5%) подростков имели нормальный овариальный резерв: уровень АМГ не менее 2,0 нг/мл, ФСГ не более 10 мМЕ/мл. КАФ было не менее 5 в каждом яичнике. Объем яичника был не менее 5 см3. Регулярный менструальный цикл продолжался 28–30 дней.

У 5 (2,9%) подростков был снижен ОР: уровень АМГ<1,0 нг/мл, эпизоды повышения ФСГ>13 мМЕ/мл. КАФ не превышало 3 в каждом яичнике. Объем яичников от 3 до 5 см3. У 35 (20,6%) подростков уровень АМГ был ниже нормы.

В первой группе субклинический гипотиреоз выявлен у 48 (28,2%) подростков, а у 30 (17,6%) подростков был диагностирован аутоиммунный тиреоидит.

Наблюдалась отрицательная корреляция между сывороточными уровнями АМГ и ТТГ и отсутствовала корреляция между сывороточными уровнями АМГ и анти-ТПО. Этот результат совпадает с результатами других исследований.

Во второй группе 115 (59,9%) подростков имели нормальный ОР: уровень АМГ не менее 2,0 нг/мл, ФСГ не более 10 мМЕ/мл. КАФ было не менее 5 в каждом яичнике. Объем яичника был не менее 5 см3. Регулярный менструальный цикл продолжался 28–30 дней.

У 6 (3,1%) подростков был снижен ОР: уровень АМГ<1,0 нг/мл, эпизоды повышения ФСГ> 3 мМЕ/мл. Объем яичников от 3 до 5 см3. КАФ не превышало 3 на каждый яичник.

Высокий уровень АМГ выявлен у 61 (31,8%) подростка с СПКЯ. Концентрации АМГ в сыворотке коррелируют с КАФ и степенью нарушений менструального цикла, а также с тяжестью как гиперандрогении, так и олигоановуляции у женщин с СПКЯ.

Во второй группе субклинический гипотиреоз выявлен у 72 (37,5%) подростков, а аутоиммунный тиреоидит диагностирован у 68 (35,4%) подростков, которые имеют высокий риск репродуктивных потерь.

В третьей группе 224 (66,3%) подростка имели нормальный ОР, который характеризовался уровнем АМГ не менее 1,5 нг/мл (1,5–4,0 нг/мл) и ФСГ не более 10 мМЕ/мл (<10 мМЕ/мл). КАФ было не менее 5 в каждом яичнике. Объем яичника не менее 5 см3. Регулярный менструальный цикл равнялся 28–30 дням.

У 8 (2%) подростков ОР был снижен: уровень АМГ <1,0 нг/мл, эпизоды повышения ФСГ >13 мМЕ/мл. КАФ было не более 3 на каждом яичнике (<10). Объем яичников от 3 до 5 см3.

Высокий уровень АМГ выявлен у 77 (22,8%) подростков с СПКЯ. В третьей группе субклинический гипотиреоз выявлен у 123 (36,4%) подростков, а аутоиммунный тиреоидит диагностирован у 116 (34,3%) подростков, которые также имеют высокий риск репродуктивных потерь (табл. 3).

ОР у девочек-подростков, родившихся недоношенными, был низким по сравнению с доношенными девочками. Уровни АМГ были ниже у девочек, родившихся недоношенными, а уровни ФСГ и ЛГ были выше. Девочки-подростки, рожденные недоношенными, имели более длинную шейку матки, меньшие размеры эхо-сигнала эндометрия, меньшие размеры яичников и меньшее КАФ. Синдром Кушинга у девочек-подростков диагностирован в 3 (1,6%) случаях во второй группе и у 6 (1,8%) девочек-подростков из третьей группы.

Полученные данные говорят о том, что все подростки, включенные в это исследование, имеют высокий риск сексуальной и репродуктивной дисфункции. Если в первой группе нам необходимо принять превентивные меры для того, чтобы обеспечить здоровье общества, то во второй и третьей группах необходимо принять незамедлительные меры для устранения проблем, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем в Армении.

Обсуждение

АМГ ранее не оценивался у девочек-подростков, и эта работа является наиболее полным исследованием уровней АМГ в Армении.

Полученные данные свидетельствуют о распространенности гинекологических заболеваний во всех трех группах. Подростки имеют ограниченный доступ к просвещению по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, что делает девочек-подростков более предрасположенными к инфекциям, передаваемым половым путем, и воспалительным заболеваниям органов малого таза.

Вульвовагинит встречается во всех возрастных группах, чаще всего во второй (80,2%) и первой группах (72,9%). Половой дебют в возрасте до 16 лет отмечен у 16 (8,3%) подростков. Согласно полученным данным, воспалительные заболевания органов малого таза наблюдались у 70 (25,2%) девочек-подростков старше 12 лет. Воспалительные заболевания органов малого таза чаще всего встречаются в третьей группе 50 (14,8%) по сравнению с первой и второй 20 (10,4%) группами, что значительно повышает риск развития нарушений генеративной функции.

Вторым распространенным негативным показателем репродуктивного здоровья были нарушения менструального цикла. Аномальные маточные кровотечения наблюдались во всех возрастных группах, наиболее часто во второй группе 118 (61,5%). В 226 (32,3%) случаях патологическое маточное кровотечение успешно лечилось комбинированными пероральными контрацептивами, прогестероном, нестероидными противовоспалительными препаратами, антифибринолитиками и препаратами железа. В 48 (6,9%) случаях гормональное и кровоостанавливающее лечение было неэффективным. В зависимости от показателей гемодинамики, жизненно важных функций и толщины эндометрия при ультразвуковом исследовании, биопсия эндометрия и выскабливание полости матки проводились под наркозом. В 47 (6,7%) случаях аномальное маточное кровотечение повторилось после прекращения терапии у подростков с пониженной массой тела. Отмеченные в 94 (13,4%) случаях обильные менструальные кровотечения сопровождаются анемией, снижают качество жизни и влияют на посещаемость школы девочками-подростками.

Согласно Роттердамским критериям, синдром поликистозных яичников является распространенным заболеванием, которое выявлено у 61% подростков во второй и у 22,8% подростков в третьей группе. На вариации уровней АМГ может влиять наличие синдрома поликистозных яичников (31,8% во второй группе, 22,8% в третьей группе) и метаболического синдрома. В первой группе ожирением страдали 17,6% подростков, во второй – 20,8% и в третьей – 23,4% подростков.

Уровень АМГ был значительно выше у подростков с синдромом поликистозных яичников из-за увеличения количества антральных фолликулов. АМГ играет ингибирующую роль в развитии фолликулов, ингибируя ФСГ-ароматазу. Это приводит к ановуляции и способствует гиперандрогении при синдроме поликистозных яичников, что еще больше усиливает инсулинорезистентность у этих подростков. Контроль массы тела важен для предотвращения бесплодия. Подростки с избыточным или недостаточным весом овулируют реже, чем подростки с нормальным весом.

ОР был относительно снижен у девочек-подростков, родившихся у женщин с осложнениями во время беременности. Но преждевременные роды с малыми для гестационного возраста размерами плода не повлияли на уровень АМГ у подростков.

Негативное влияние на ОР оказывала клиновидная резекция яичников, хирургические вмешательства на придатках, электрокоагуляция ткани яичников после лапароскопического иссечения кист яичников. Во второй группе правосторонняя овариэктомия с клиновидной резекцией левого яичника зарегистрирована у 10 (5,2%) подростков, двусторонняя овариэктомия – у 6 (3,1%) подростков. В третьей группе правосторонняя овариэктомия с клиновидной резекцией левого яичника зарегистрирована у 11 (3,3%) подростков, двусторонняя овариэктомия – у 8 (2,4%) подростков.

Все эти подростки подвержены высокому риску снижения овариального резерва.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что субклинический гипотиреоз и никотиновая зависимость (курение вызывает окислительный стресс внутри фолликула) ассоциируются со снижением ОР. Высокий риск снижения ОР был выявлен у 243 (34,7%) подростков с субклиническим гипотиреозом и 34 (10,1%) курящих подростков. Тиреоидит Хашимото не оказывает влияния на ОР девочек-подростков, оцененный по сывороточному уровню АМГ. Аутоиммунное повреждение яичников занимает некоторое время, и его проявления могут не успеть проявиться в подростковом возрасте.

Полученные данные подтверждают, что во всех группах подростков негативное влияние на ОР оказали наследственная предрасположенность, хроническое воспаление тазовых органов, инфекционные заболевания, хирургические вмешательства, образ жизни (никотиновая и алкогольная зависимость), соматические и гинекологические заболевания.

Для уменьшения распространенности женского бесплодия в репродуктивном возрасте подросткам необходимы соответствующее их возрасту всестороннее половое и репродуктивное образование, знания об ОР и факторах, влияющих на репродуктивную функцию, эффективное медицинское обслуживание и благоприятные условия для роста и развития.

Клиническое значение

Получение информации о репродуктивном резерве может побудить подростков изменить репродуктивное поведение. Для оказания специализированной гинекологической помощи девочкам-подросткам с целью снижения вероятности бесплодия необходимы создание соответствующих возрасту специализированных гинекологических консультационно-диагностических центров и разработка специализированного алгоритма регуляции репродуктивной системы для каждого подростка, просвещение тех, кто откладывает беременность. Программа просвещения по вопросам репродуктивного здоровья может улучшить регулярность менструального цикла и общее состояние здоровья подростков.

Заключение

В ходе исследования были установлены нормативные значения сывороточного АМГ и ОР у армянских девочек-подростков. Выявление низкого ОР и его прогностической значимости позволяет выделять группы риска девочек-подростков на ранней стадии. Это дает возможность правильно определить репродуктивное поведение и своевременно предотвратить репродуктивные потери и бесплодие в репродуктивном возрасте.