Антенатальный скрининг врожденных пороков позволяет выявить аномалии развития на любом сроке беременности. При этом различные патологические состояния могут манифестировать и в конце беременности. К подобным заболеваниям относятся кисты яичника. Хотя патофизиология кист яичников полностью не выяснена, обычно они представляют собой доброкачественную функциональную аномалию, возникающую в результате чрезмерной стимуляции яичников плода плацентарными и материнскими гормонами. Лечение врожденных кист яичников является спорным. Это зависит от размера кисты и осложнений, которые могут возникнуть во время беременности или после родов [1]. Оптимальные сроки лечения врожденных кист яичников не определены, и эволюция этой аномалии вариабельна. Хотя большинство кист регрессируют либо во время беременности, либо после родов, перекрут и кровоизлияние могут возникать антенатально, что увеличивает риск хирургического вмешательства и потери яичников после рождения [2]. Кисты размером менее 4 см с меньшей вероятностью осложняются перекрутом, в настоящее время общепринятой рекомендацией является мониторинг небольших кист с помощью серийных ультразвуковых исследований до их инволюции [3]. Поскольку представленные серии исследований носят ограниченный характер, любое сообщение, содержащее большое количество исследуемых пациентов, позволяет приблизиться к закономерностям лечения новорожденных с этой патологией.

В Филатовской детской больнице с 2009 г. функционирует кабинет дородовой диагностики, что позволяет нам выявлять кисту яичника антенатально.

Целью нашего исследования являлось проведение сравнительного анализа лечения новорожденных девочек с осложненными и простыми кистами яичника.

Материалы и методы

Всего в 2009–2021 гг. поступили 138 новорожденных, у которых в III триместре диаметр образования составлял 35 мм и более, а также пациентки, у которых после рождения обнаружено кистозное образование яичника более 40 мм. Исключены из исследования 13 пациенток, у которых кистозные образования подверглись самопроизвольному регрессу к моменту рождения или в течение первого месяца жизни.

Таким образом, в исследование вошли 125 девочек с кистами яичника, которым было выполнено оперативное вмешательство. Для проведения сравнительного анализа было сформировано 2 группы. Критерием разделения на группы определили наличие перекрута кисты яичника, возникшее антенатально. Для этого использовалась ультразвуковая классификация Nussbaum, которая позволяла определить тактику ведения и показания к хирургическому лечению кист яичников у новорожденных. По данной классификации, эхографически кисты яичника делятся на простые (полностью анэхогенные), или неосложненные, и сложные, или осложненные (наличие уровня жидкости, уплотнение стенок, перегородки, взвесь). К сожалению, у детей при антенатальном или постнатальном УЗИ предположить морфологию кисты затруднительно. Поэтому классификация Nussbaum удобна в практике детского хирурга.

Первую группу (осложненные кисты) составили 93 пациентки, у которых интраоперационно выявлен внутриутробный перекрут кисты с некрозом ткани яичника на пораженной стороне. Вторая группа (простые кисты) представлена 32 пациентками, у которых интраоперационно внутриутробного перекрута не обнаружено.

В нашей серии исследования кистозные образования в обеих группах в подавляющем большинстве случаев выявлены антенатально. Сроки выявления кистозных изменений яичника у плодов также в обеих группах были сопоставимы и соответствовали третьему УЗ-скринингу. При этом статистического различия между сроками диагностики осложненных и простых кист не обнаружено (табл. 1).

Мониторинг состояния яичников осуществляли, используя данные УЗИ. Проводили исследование на 1–2-е сутки после рождения. Оценивали размеры и содержимое кисты. Если киста имела округлую форму, анэхогенное содержимое и тонкие стенки, то подобное образование относили к простой кисте. В случае осложненной кисты в ее просвете визуализировали неоднородное гиперэхогенное содержимое или уровень взвеси. Такое состояние кисты оценивали как внутриутробный перекрут.

Для проведения анализа нашей серии наблюдений изучали следующие показатели: до операции – размер кисты, сторону поражения, возраст оперативного вмешательства, клинические проявления со стороны органов брюшной полости; интраоперационные изменения – адгезивный процесс, апоплексия, изменения со стороны других органов, оценивали операционное время, течение послеоперационного периода, послеоперационный койко-день в стационаре.

Статистический анализ

Статистический анализ проводили с использованием программы StatTech v. 2.1.0. Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывали с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ), в случае отсутствия нормального распределения – с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1;Q3). Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Сравнение процентных долей при анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполняли с помощью точного критерия Фишера, многопольных таблиц – с помощью критерия хи-квадрат (χ2) Пирсона.

Результаты

Большинство кистозных образований брюшной полости не имеют клинических проявлений. Поэтому основным методом диагностики этой патологии является УЗИ. При отсутствии каких-либо симптомов со стороны органов брюшной полости ребенка выписывали из роддома с последующей консультацией детского хирурга в КДЦ нашей больницы. Возраст первичного амбулаторного обследования составлял 14–18 дней. Основным критерием отбора пациентов для плановой госпитализации служили размеры кистозного образования более 40 мм и наличие УЗ-признаков внутриутробного перекрута. В случае отсутствия признаков осложненного течения кисты амбулаторное наблюдение было продолжено в течение первого месяца жизни. Таким образом, в нашем исследовании было определено два вида показаний для госпитализации: неотложные – в случае клинических проявлений кишечной обструкции и плановые – при бессимптомном течении.

Независимо от канала поступления, всем девочкам выполняли контрольное УЗИ брюшной полости в 1-е сутки госпитализации для верификации стороны поражения, определения размеров кисты и признаков внутриутробного перекрута.

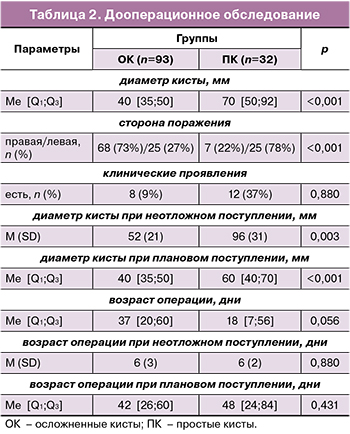

В нашей серии исследований размеры кист при неосложненной форме в среднем оказались в 2 раза больше, чем в группе с перекрутом, и чаще были связаны с левым яичником. Большой диаметр образования нередко являлся причиной частичной обструкции кишечника, что послужило поводом для раннего перевода ребенка из роддома. Преимущественная локализация осложненной кисты в правой половине, по-видимому, связана с более свободным пространством в правой подвздошной области по сравнению с левой, где локализуется сигмовидная кишка, ограничивающая подвижность образования левого яичника.

20/125 (16%) пациенток поступили на 1-й неделе жизни в связи с клиническими проявлениями частичной обструкции кишечника. Наиболее характерными симптомами нарушения функции кишечника были боль в животе, непереносимость пищи и вздутие живота. Девочки с простыми кистами поступали по неотложным показаниям в 4 раза чаще, что объясняется размером образования. Диаметр простой кисты при неотложном поступлении составлял около 10 см, в то время как в случае осложненной кисты – около 5 см. Разница между группами была статистически значима (p=0,003).

Остальные 105 пациенток поступили в плановом порядке. При УЗИ обнаружено увеличение размера в группе простых кист в 1,5 раза по сравнению с группой осложненных кист.

Показаниями к оперативному лечению простой кисты считали большой диаметр с признаками частичной обструкции кишечника и отсутствие регресса при динамическом наблюдении. В этих случаях выполнена цистэктомия с сохранением ткани яичника. При диагностике внутриутробного перекрута всем пациенткам была выполнена овариоцистэктомия в связи с внутриутробным некрозом кисты и ткани яичника на стороне поражения. Анализ исследования показал, что в группе осложненных кист средний возраст проведения оперативного вмешательства составил 37 дней против 18 в группе простых кист. Однако статистически это различие оказалось незначимым (p=0,056). Не выявлено статистических различий возраста проведения оперативного вмешательств в группах в зависимости от вида госпитализации. Средний возраст в обеих группах при неотложной госпитализации составил 6 дней (p=0,880), а при плановой – 42 в группе осложненных кист против 48 в группе простых (p=0,431) (табл. 2).

Во всех случаях операция выполнена с использованием лапароскопии. Пациента размещали в положении на спине вдоль стола. Хирург располагался справа или слева (в зависимости от стороны поражения) от пациента, ассистент – на противоположной стороне. Монитор помещали у ног пациента, анестезиолог располагался у головного конца стола. Оперативное вмешательство выполняли с использованием двух или трех троакаров (оптика диаметром 4,7 мм, инструменты диаметром 3 мм). Давление СО2 в брюшной полости поддерживали на уровне 8–10 мм рт. ст., поток – на уровне 2–3 л/мин. Троакары устанавливали по следующим точкам: для ввода эндоскопа – инфраумбиликально; для ввода инструментов – справа и/или слева по среднеключичной линии на 1,0 см выше пупочной области. Оперативное вмешательство начинали с осмотра брюшной полости для оценки топографии органов. Затем осматривали органы малого таза, визуализируя матку, трубы, яичники и кистозные образования. Дальнейшая тактика зависела от вида кисты.

При осложненной кисте нередко использовали два троакара. При этом после визуализации измененной кисты и отсутствия адгезивного процесса в брюшной полости оптику перемещали в рабочий троакар, а через инфраумбиликальный доступ вводили зажим, которым захватывали стенку кисты. Следующим маневром перемещали захваченную кисту к расширенному инфраумбиликальному доступу, часть кисты эвентрировали наружу. Затем снаружи выполняли пункцию и аспирировали содержимое кисты, после чего извлекали через этот же доступ оболочки кисты. Если при осложненной кисте выявляли адгезии, устанавливали третий троакар, разделяли адгезии, отделяли кисту и в последующем так же, через инфраумбиликальный расширенный доступ, извлекали из брюшной полости, предварительно аспирируя содержимое. Также на стороне перекрута в случае самоампутации яичника всегда отмечалась атрезия маточной трубы вследствие внутриутробного нарушения кровообращения, представленная либо в виде тяжа, либо полного ее отсутствия.

В случаях диагностики простой кисты значительного размера сначала интраабдоминально выполняли ее пункцию и эвакуировали содержимое. Затем осматривали внутренние органы. При большом диметре также использовали способ внебрюшной резекции оболочки кисты, извлекая ее через расширенный инфраумбиликальный разрез. Если диаметр кисты приближался к 5 см, то выполняли пункцию кисты, аспирацию содержимого, затем вскрывали полость кисты и интраабдоминально удаляли оболочку, сохраняя ткань яичника.

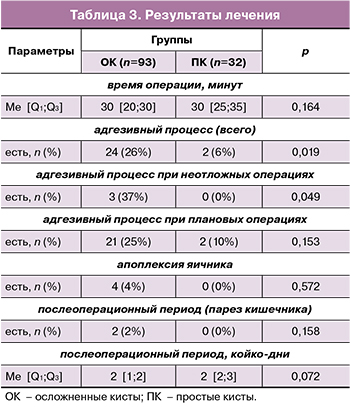

Анализируя оперативные вмешательства в нашей серии исследований, мы не встретили случаев конверсии. Операционное время в обеих группах не имело статистических различий и составило около получаса (р=0,164). Адгезивный процесс в брюшной полости встретился в 4 раза чаще в группе осложненных кист и составил 26% против 6% в группе простых кист. В 3 случаях из 8 адгезивный процесс в группе осложненных кист явился показанием для выполнения неотложной операции, клинически проявляясь симптомами кишечной непроходимости. Поскольку осложненные кисты преимущественно локализовались в правой подвздошной области, то нередко в патологический процесс, кроме петель тонкой кишки и сальника, вовлекался червеобразный отросток. В 1 случае после разделения сращений изменения в отростке оказались необратимыми, что потребовало проведения аппендэктомии. Наши наблюдения показали, что адгезии сохраняются и при бессимптомном течении, являясь потенциально возможной причиной развития острого процесса в брюшной полости. Так, при выполнении плановых операций спаечный процесс в группе осложненных кист встретился в 2,5 раза чаще, чем в группе простых кист. Хотя статистически значимых различий эти показатели не имели (р=0,153). Еще один вид осложнений, выявленный интраоперационно, характеризовался разрывом оболочки с излитием содержимого кисты в брюшную полость. Таких случаев в нашей серии было 4 (4%). Все случаи апоплексии кисты возникли в группе осложненных кист. Статистически значимых различий это значение не имело (р=0,153).

Послеоперационный период в обеих группах протекал гладко. Энтеральную нагрузку начинали через 3 ч после перевода ребенка в отделение, затем постепенно расширяли объем кормления, доводя его до возрастного в течение суток, антибактериальную терапию проводили в течение одних послеоперационных суток. При благоприятном течении послеоперационного периода выписывали домой. В нашей серии исследований только у 2 пациентов с осложненными кистами в послеоперационном периоде в течение 2 послеоперационных суток сохранялся парез кишечника. Обе пациентки поступили в клинику с признаками кишечной обструкции на фоне внутриутробного адгезивного процесса. В обоих случаях парез купировался самостоятельно, энтеральная нагрузка была начата на 3-и послеоперационные сутки, через день дети были выписаны домой. Количество осложненных случаев в послеоперационном периоде в группе с перекрутом кисты составило 2% против 0% в группе с простыми кистами. Статистических различий эти значения не имели (р=0,158). В целом показатель послеоперационного пребывания в стационаре в обеих группах не различался и составил 2 дня, не имея статистических различий (р=0,072).

После выписки из стационара все пациентки продолжали амбулаторное наблюдение в КДЦ Филатовской больницы у детского хирурга и у акушера-гинеколога для несовершеннолетних. Ни в одном случае в нашей серии наблюдений не было выявлено рецидива кисты или кишечной непроходимости в послеоперационном периоде. Результаты лечения представлены в таблице 3.

Обсуждение

Кисты яичников являются одной из наиболее распространенных кистозных аномалий брюшной полости, диагностируемых пренатально.

Кисты яичников у плода являются реакцией на материнские и плацентарные эстрогены и гонадотропины. Пренатальная диагностика и постнатальное лечение кист яичников у плода представляет собой сложную задачу [4]. Размер и внешний вид кисты являются основными факторами, определяющими перинатальный исход, и связаны с повышенным риском перекрута яичника, внутрикистозного кровоизлияния и необходимости проведения овариэктомии [2, 5]. Хотя нет четкого размера, при котором резко возрастает риск перекрута или частоты хирургического вмешательства, некоторые данные показали увеличение необходимости операции, перекрут или неспособность спонтанно регрессировать характерно для кист размером 40 мм и более [5]. В представленном исследовании мы выполняли оперативное вмешательство только в тех случаях, когда размеры кисты были более 40 мм. В нашей серии наблюдений у 84% девочек в неонатальном периоде кисты яичника не имели клинических проявлений. Аналогичную ситуацию описывают и у девочек более старшего возраста. Дискутабельным остается вопрос разнообразия клинического течения образований яичников у девочек и подростков. И своевременная диагностика представляет значительные трудности даже в старшем возрасте [6]. Однако наличие адгезивного процесса в некоторых случаях может стать причиной непроходимости кишечника. Причиной развития внутриутробных адгезий является перекрут кисты с некрозом оболочки кисты, ткани яичника и возникновением асептического воспалительного процесса вокруг пораженного органа. 16% пациентов имели признаки кишечной непроходимости в нашей серии исследований. Другие авторы сообщают о более высокой частоте осложненного течения заболевания. Так, в одном из исследований у 28% пациенток выявлены симптомы осложненных кист [2]. При гигантских кистах описано развитие легочной гипоплазии или многоводия в результате сдавления тонкой кишки, препятствующей механизму глотания плода [1]. Следует отметить, что мы не встретили публикаций, в которых бы операции по удалению кист выполнялись открытым лапаротомным доступом. Наше исследование показало безопасность и надежность применения лапароскопической техники у новорожденных. Во всех случаях осложненных кист выполняется овариоцистэктомия в связи с некрозом ткани яичника, а при простых кистах органосохраняющая операция – цистэктомия [2, 3, 5]. Утрата яичника становится неизбежной при возникновении внутриутробного или постнатального перекрута. На сегодняшний день существует ограниченное количество процедур, которые могли бы предотвратить это осложнение. Одним из методов, позволяющих влиять на развитие осложнения, является фетальная пункция кисты плода. Некоторые авторы указывают, что пункция кисты не была связана ни с уменьшением количества неонатальных вмешательств, ни с увеличением частоты преждевременных родов. Однако это было связано со сниженной частотой овариэктомии [2, 7]. Обнадеживающие результаты одного исследования с использованием пренатальной аспирации показывают значительное снижение риска с 85% частоты перекрута в кистах 50 мм и более, которые не аспирировались, до 14% в тех, которые были аспирированы [5]. Еще одним методом лечения простых кист яичника является постнатальная чрескожная пункция. Однако частота этих манипуляций редка, описаны лишь единичные случаи, поэтому уровень доказательности невысок [5].

Заключение

Таким образом, мы считаем, что мультидисциплинарный подход к антенатальной консультации и разработка протокола антенатального ведения беременных с кистами яичника у плода могут стать хорошей предпосылкой для уменьшения частоты осложненного течения изучаемой патологии. В постнатальном периоде новорожденные девочки в обязательном порядке должны проходить УЗИ органов брюшной полости и консультацию хирурга с целью персонализированного подхода к лечению кистозных образований яичника.