Эндометриоз – хроническое заболевание, при котором за пределами полости матки наблюдается доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию [1]. Заболевание встречается у 10–15% женщин репродуктивного возраста. Эндометриоз и по клинико-диагностическим, и по лечебным критериям – крайне гетерогенное заболевание. Этот факт подтверждается большим числом различных классификаций, ни одна из которых, по сути, не является общепризнанной.

Мультифокальность поражения при эндометриозе диктует необходимость иметь аргументированную стройную классификацию, основанную на единогласии по основным вопросам и отсутствии возражений по существенным вопросам, а также приемлемую для новых руководств и крайне простую и доступную для использования в практике врача.

В 2017 г. был проведен анализ существующих классификаций и предложен новый протокол, учитывающий множество факторов: формы эндометриоза (поверхностный, глубокий инфильтративный, аденомиоз, эндометриомы яичников, различные формы экстрагенитального эндометриоза), цвет эндометриоидных гетеротопий, характер течения заболевания, результаты гормонального обследования, репродуктивные планы, предшествующую гормональную терапию и т.д. [2].

Однако, выполнив в отделении общей хирургии ФГБУ НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова 2352 операции по поводу эндометриоза, мы пришли к выводу, что для систематизации подходов как к хирургическому, так и к комбинированному (в сочетании с медикаментозным) лечению, данный протокол и существующие классификации, несмотря на их достоинства, не только не являются полными с учетом форм и патоморфологических вариантов эндометриоза, особенностей клинического течения, но в ряде случаев невыполнимы для практического врача ввиду своей громоздкости.

Поэтому перед нами была поставлена цель: с учетом хирургической тактики лечения различных форм эндометриоза дать практическому врачу клиническую классификацию заболевания для стратификации риска рецидивов заболевания и дальнейшей тактики ведения пациенток репродуктивного возраста.

В основе нашего подхода к классифицированию (стадированию) форм эндометриоза лежит не экстенсивный подход к анализу процесса (количество очагов, их распространение и количество вовлеченных органов), а интраоперационная оценка характера распространенности очагов эндометриоза в «глубину».

Материалы и методы

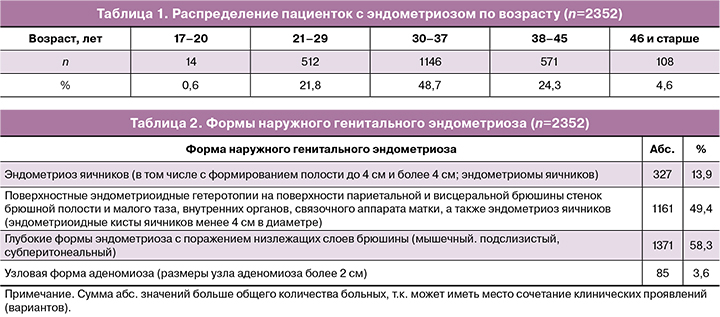

За последние 10 лет на базе хирургического отделения выполнено 12125 операций; из них операции по поводу эндометриоза составили 19,4% (2352/12125). В 81,9% случаев эндометриоз явился основным показанием к оперативному лечению. Средний возраст больных составил 34,1±6,03 года. Распределение пациенток по возрасту представлено в таблице 1.

Преобладание возраста 30–37 лет в выборке мы объясняем тем, что пациентки с глубоким инфильтративным эндометриозом нередко попадают в клинику после многократных оперативных вмешательств по поводу эндометриоза по месту жительства, неполного объема хирургического лечения, а также в связи с длительным бесплодием. В нашем случае, чем старше были пациентки, тем более тяжелыми были клинические проявления эндометриоза (р<0,001).

При анализе результатов мы учитывали уже существующие как российские, так и зарубежные классификации, а также протоколы рабочей группы по рекомендациям хирургического лечения эндометриоза [3, 4]. У 2352 больных эндометриоз был представлен следующими клиническими формами (табл. 2).

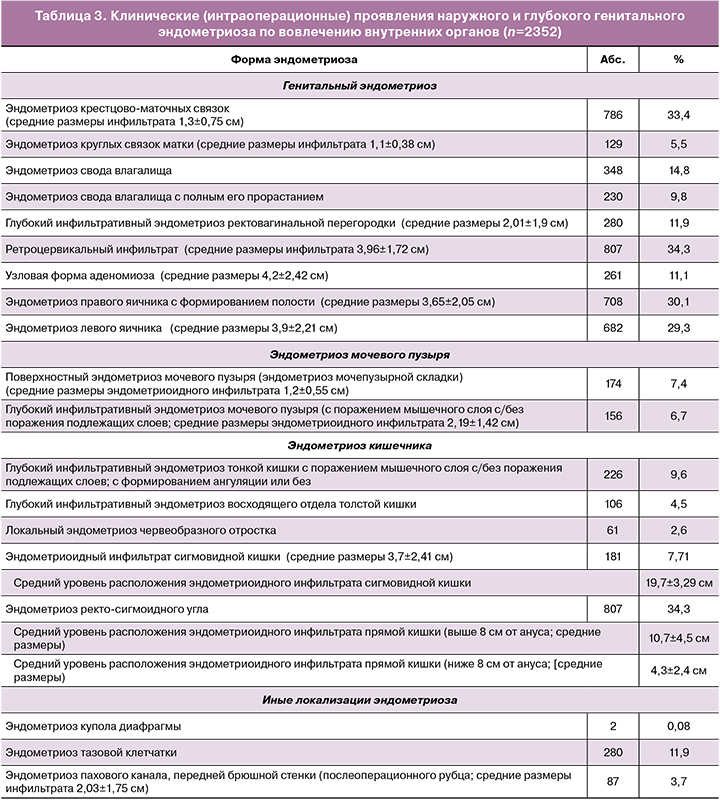

Интраоперационные проявления наружного и глубокого генитального эндометриоза представлены в таблице 3.

Результаты

Работая с пациентками с эндометриозом, мы пришли к выводу, что объем хирургического лечения определяется не количеством очагов, а именно размерами очага и глубиной распространения. В таблице 4 показано, как перечисленные выше формы эндометриоза распределились по «глубине» поражения, независимо от распространенности процесса, количества очагов и числа поражения внутренних органов и тканей, спаечного процесса и т.д.

Так, 1-я степень тяжести эндометриоза выставлялась пациенткам не с учетом количества очагов по висцеральной и париетальной брюшине, а именно по глубине поражения. Основным методом хирургического лечения при 1-й степени была коагуляция в 95% случаев. Иссечение использовалось лишь в 5% случаев при сливном поражении брюшины (табл. 5).

В случае поражения двух слоев (брюшины и подлежащего слоя (подбрюшинная клетчатка или мышцы полого органа)) выставлялась 2-я степень тяжести эндометриоза. И в этом случае ведущим методом хирургического лечения было иссечение (100%) с последующим ушиванием или коагуляцией.

Клиническая картина заболевания была обусловлена не столько количеством очагов, сколько глубиной поражения, что логично при вовлечении сосудисто-нервного гистиона.

В случае поражения эндометриозом всех слоев органа, но без нарушения его функции, основным методом удаления очагов были иссечение/резекция, а способом восстановления целостности органа/ткани – ушивание/наложение анастомоза (табл. 4, 5).

При поражении всех слоев с нарушением функции органа (стриктура, ангуляции, поражение соседних органов) объем оперативного лечения мог быть расширен до резекции в 95% случаев и даже удаления органа (5%).

Данная классификация примечательна тем, что градация тяжести эндометриоза четко укладывается как в клиническую картину заболевания, так и в выполнение определенного объема оперативного лечения и метода (табл. 5).

Обсуждение

Преимущественно все предложенные классификации предполагают оценку степени тяжести эндометриоза по экстенсивному (лат. extensivus – расширяющий, удлиняющий) пути его распространения и с учетом спаечного процесса. Степень тяжести заболевания оценивалась по количеству очагов. Фактически в основу положен принцип, подобный опухолевой инвазии с выделением стадийности процесса [5].

Универсальная классификация A. Acosta et al. (1973) также учитывала общехирургические формы эндометриоза (например, «вовлечение в процесс мочевыводящих путей и/или кишечника») [6]. Кроме того, она не уточняла глубину поражения, которая является определяющей в выборе метода и объема лечения (коагуляция, иссечение, резекция), определении тяжести заболевания (так же, как и пересмотренная позже классификация Американского общества фертильности R-AFS [7, 8]). Например, данная классификация констатировала факт вовлечения в процесс крестцово-маточных связок («поражение крестцово-маточных связок и брюшины прямокишечно-маточного пространства с его облитерацией»). Однако даже полная облитерация Дугласова пространства может носить поверхностный характер, а объем оперативного лечения – ограничиться рассечением спаек и коагуляцией очагов эндометриоза крестцово-маточных связок, что никак не может соответствовать тяжелой форме заболевания, указанной в данной классификации. И наоборот, инфильтрация одной крестцово-маточной связки эндометриоидным инфильтратом более 1–1,5 см без облитерации Дугласова пространства в месте проекции мочеточника может привести к серьезным последствиям и к расширению объема, вплоть до уретролиза, наложения неоанастомоза и т.д. Нами выявлено, что формирование эндометриоидного инфильтрата крестцово-маточных связок в большей мере способствовало развитию гидроуретера по сравнению с эндометриоидной инфильтраций тазовой клетчатки. Имелась закономерность в частом сочетании инфильтрата крестцово-маточной связки с инфильтрацией тазовой клетчатки. При таком подходе количество эндометриоидных очагов на париетальной брюшине не значимо.

Не учитывала глубину инвазии и новая классификация Американского общества фертильности (ныне Американское общество репродуктивной медицины, ASRM) 1996 г. [9].

В 1991 г. P.R. Koninckx et al. предложили классификацию, основанную на учете глубины инвазии эндометриоза, что мы считаем более оптимальным для подбора тактики лечения [10]. Однако данная классификация рассматривала лишь область заднего отдела малого таза (составляющие структуры Дугласова кармана) и не учитывала глубокие формы эндометриоза передне-маточного пространства, боковых пространств таза и области выше Linii innominate. Вполне возможно, P.R. Koninckx говорил лишь о «естественных» формах эндометриоза. Мы считаем, что немалая роль в развитии эндометриоза круглых связок и пузырно-маточного пространства принадлежит ятрогенным воздействиям. Неслучайно глубокие формы эндометриоза пузырно-маточного пространства и круглых связок не характерны для молодых пациенток (p=0,035). Поэтому вопрос относительно ятрогении в развитии эндометриоза стенок пузырно-маточного пространства остается открытым.

Классификация ретроцервикального эндометриоза (под редакцией Л.В. Адамян, В.И. Кулакова) [11] имеет недостатком попытку проследить факт топической последовательности (патологические изменения) развития заболевания (от поверхностного поражения крестцово-маточных связок до прорастания инфильтрата в смежные органы) и не учитывает, что локализация очага эндометриоза может быть самостоятельным клиническим знаком (например, эндометриоз ректовагинальной перегородки с или без прорастания стенки прямой кишки с развитием обтурационного синдрома или без него может не проявляться эндометриозом крестцово-маточных связок).

Не совсем согласны мы и с классификацией эндометриоза яичников тех же авторов [11]. Считаем, что понятие «стадийность» при эндометриозе яичников не совсем точно отражает процесс. Например, сомнителен стадийный переход поверхностных эндометриоидных гетеротопий на поверхности одного яичника, париетальной брюшине (1-я стадия согласно классификации) в эндометриоидные кисты более 5–6 см в диаметре обоих яичников (3-я стадия). По нашему опыту целесообразнее говорить о степени тяжести вовлечения органа в процесс и рассматривать эндометриоз яичника с формированием полости до 3–4 см в диаметре как вариант поверхностного эндометриоза (1-я степень), а более 5 см – как эндометриоз яичника с формированием полости 2-й степени тяжести.

Такой подход обусловлен необходимостью использования различных хирургических технологий при удалении очага: в первом случае – иссечение с последующей коагуляцией, а во втором – с иссечением/коагуляцией и, возможно, ушиванием. Кроме того, эндометриоидная киста яичника в диаметре 5–6 см и более в ряде случаев может быть изолированной, без эндометриоидных гетеротопий другого яичника и брюшины; в то время как эндометриоз яичника/яичников до 3–4 см, как правило, сопровождается наличием гетеротопий различной глубины и распространения в различных анатомических областях.

Такая же ситуация складывается и с вопросом о хирургическом объеме при узловой форме аденомиоза. Узел аденомиоза до 2–3 см в диаметре (1–2 степень в нашей классификации) не влияет на способ ушивания дефекта миометрия после удаления очага; в то время как при удалении узла аденомиоза 4 см и более (2–3-я степень) требуется тщательное ушивание ложа узла, нередко с применением метропластики [12].

В нашей стране и в мире известна классификация распространенных форм эндометриоза проф. А.И. Ищенко [13]. Мы согласны с мнением автора о наличии поверхностных форм при перитонеальной имплантации (1-я стадия), а также с формированием инфильтратов и спаечного процесса (2-я стадия), экстраперитонеальным поражением органа вплоть до его деформации и обтурации просвета, в том числе с вовлечением окружающей клетчатки (3А–В стадия) и т.д. Данная классификация наиболее приемлема в хирургическом плане, дает наиболее точное понимание тяжести (агрессивности) эндометриоза. Однако понятие «стадийность» не всегда верно характеризует процесс. Например, в 10% случаев мы встречали глубокую форму эндометриоза без начальных поверхностных форм. Например, инфильтрат крестцово-маточной связки без поражения соседних органов (их прорастания) и явлений диссеминации очагов эндометриоза по брюшине малого таза, серозному покрову малого таза и брюшинной полости и т.д., но с распространением инфильтрата в клетчатку таза и развитием уродинамических нарушений.

Ряд авторов [2] отмечают, что данная классификация затрудняет ее использование ввиду отсутствия балльной шкалы и связи классификации с клиническими проявлениями заболевания. Мы считаем, что балльная оценка не всегда приемлема. Во-первых, эндометриоз – не стадийное заболевание, о чем было сказано выше. Во-вторых, обширная экстенсивность при различной глубине поражения затрудняет балльный подсчет и в ряде случаев делает его нецелесообразным (например, инфильтрат бокового клетчаточного пространства 3–4 см в диаметре с вовлечением мочеточника и множественные поверхностные гетеротопии на брюшине диафрагмы). Кроме того, по нашему опыту, глубокие формы эндометриоза в ряде случаев не имеют клинической картины и на ранних стадиях проявляют себя лишь бесплодием, а эндометриоидный инфильтрат является или интраоперационной находкой по поводу другой сопутствующей гинекологической патологии, или не проявляет себя болевым синдромом и манифестирует лишь появлением крови в кале или нарушением пассажа мочи на поздних стадиях заболевания. Тем более, сами авторы указывают на крайнюю степень гетерогенности клинического течения заболевания.

Последняя классификация ENZIAN 2016 г. учитывает топографию, размеры очага, симметричность или асимметричность поражения [14]. Однако не совсем понятны топические ориентиры. Например, «1в–2вв» – это поражение одной или обеих крестцово-маточных связок с размерами инфильтрата до 1 см и более 1 см соответственно; в то время как «3вв» и «4вв» – инфильтрация кардинальных связок без гидронефроза и с гидронефрозом соответственно.

Так или иначе, все существующие классификации предлагают оценку тяжести эндометриоза по экстенсивному пути: по количеству очагов, их размерам, количеству пораженных органов, топическому расположению очагов и т.д. На самом деле: 1) тяжесть течения эндометриоза определяется глубиной поражения органа и объемом выполненного оперативного вмешательства; 2) спаечный процесс не всегда отражает тяжесть течения и агрессивность заболевания. Кроме того, он может иметь иные причины; 3) не все классификации учитывают общехирургические аспекты поражения других органов, а следовательно, не могут оценить тяжесть заболевания; 4) локализация очага эндометриоза может быть самостоятельным клиническим знаком, а не следствием стадийности процесса при переходе с одного органа на другой. Поэтому стадийность процесса целесообразно заменить на степень тяжести; 5) балльная оценка не всегда приемлема ввиду того, что эндометриоз – не стадийное заболевание, а обширная экстенсивность при различной глубине поражения не дает четкого понимания тяжести течения заболевания. Кроме того, обширная экстенсивность в сочетании с различной глубиной поражения затрудняет балльный подсчет и в ряде случаев делает его нецелесообразным. Также необходимо учитывать, что глубокие формы эндометриоза в ряде случаев не имеют клинической картины.

Заключение

Таким образом, представленная классификация, основанная на оценке глубины поражения и хирургической технологии, наиболее точно поможет обосновать степень тяжести течения заболевания, спрогнозировать дальнейшую тактику лечения и реабилитацию, что улучшит репродуктивные исходы и качество жизни.